Mille sfumature / I nomi dei colori

Quanti e quali sono i colori primari? i colori puri? i colori che i linguisti chiamano basici?

Qualche anno fa ho seguito un corso di pittura a olio in un paesino sul lago di Garda: l’artista che lo teneva mi consigliò di procurarmi tre tubetti: un rosso, un giallo e un blu. Naturalmente non riuscii a ricavarne le migliaia di sfumature promesse, in primo luogo perché il mio rosso, il mio giallo e il mio blu erano un rosso qualsiasi, un giallo limone e un blu, credo, di Prussia, quest’ultimo ben adatto a sporcare gli altri due; il bianco e il nero non erano considerati colori. Per fortuna mia madre, che mi aveva coinvolto nel corso, aveva una tavolozza più estesa e tubetti di colore pregiati, a cui potevo ricorrere per evitare la depressione. Del resto il maestro si rifaceva a teorie del colore di artisti importanti, come Mondrian, Kandinkij e Itten, ed è certo possibile creare centinaia di tinte a partire da tre soli pigmenti. Forse però si doveva partire dai colori puri? Ma avevo appena letto in Lichtenberg che nessun uomo aveva mai potuto vedere un bianco puro. Cosa significava allora colore puro? Se non lo si poteva vedere, non lo si poteva certo comperare.

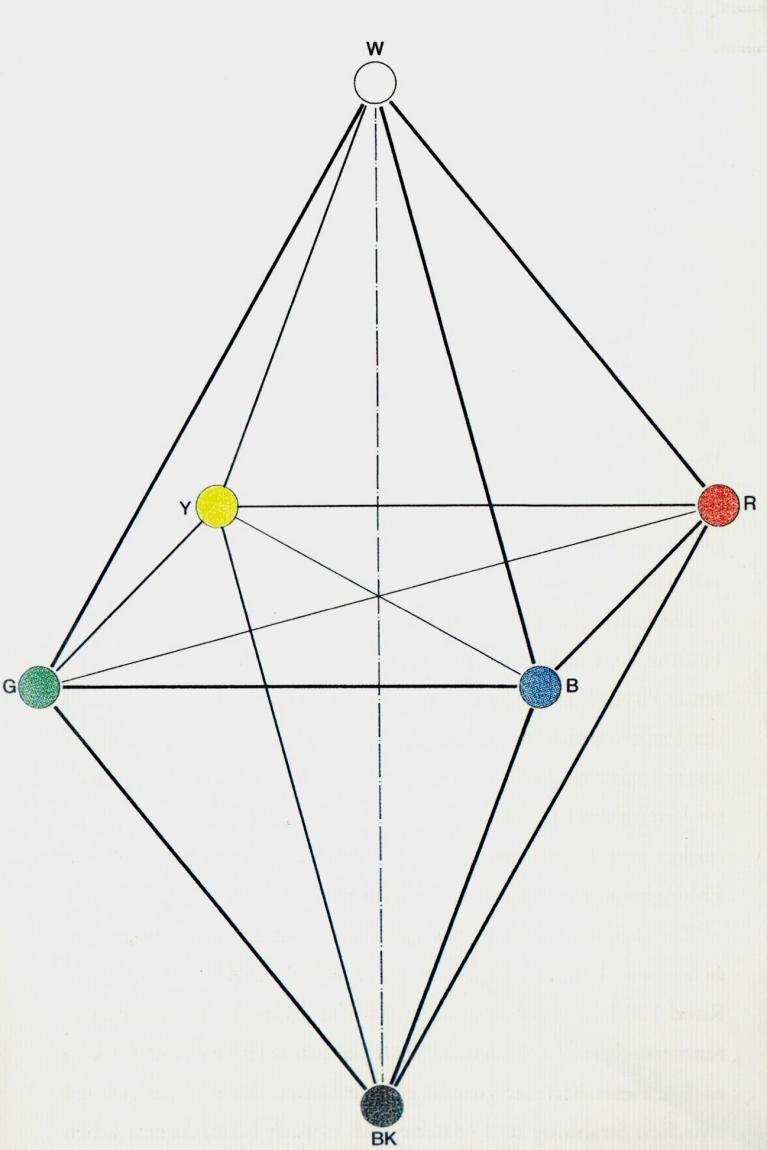

L’ottaedro di Alois Höfler (Narciso Silvestrini, Ernst Peter Fischer, Farbsysteme in Kunst und Wissenschaft, Dumont, Köln 1998, p. 95).

Nel 1986 alla Biennale di Venezia vidi esposte le tavole dei sistemi dei colori di Narciso Silvestrini (che in seguito ho avuto il piacere di conoscere). La pluralità delle forme geometriche possibili – dal cerchio dei sette colori dello spettro di Newton a quello costruito sul triangolo di giallo, rosso e blu di Goethe, dalla sfera di Runge alla vela di Helmholtz, dall’ottaedro di Höfler fino ai sistemi della più recente colorimetria – si mostrava come un caleidoscopio di figure regolari, ma anche bizzarre. I punti limite di ciascuna figura, che dovevano corrispondere ai colori primari, erano di nome e di numero diverso e nessuna rappresentazione geometrica sembrava risolutiva.

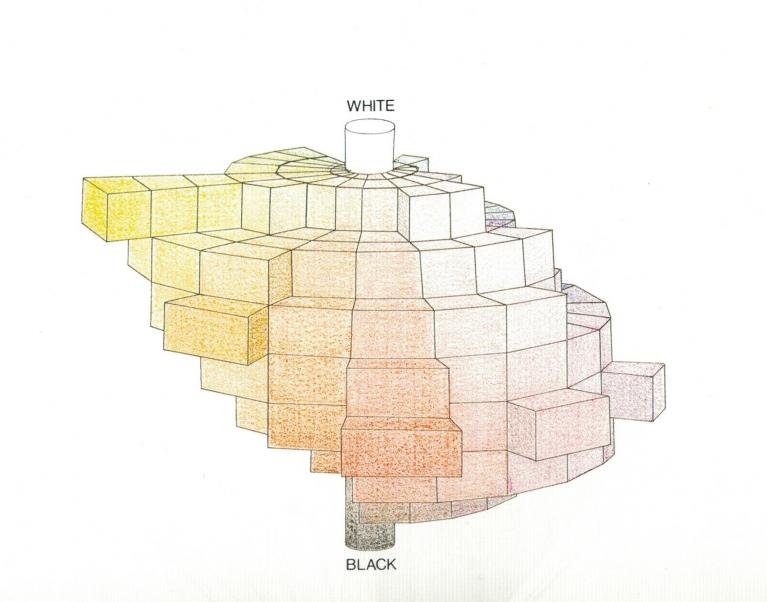

Il sistema di Albert Henry Munsell (ivi, p. 102).

A tutto questo si devono aggiungere le scoperte della fisica sulla natura della luce, le differenze tra luci e pigmenti, le ricerche fisiologiche sull’occhio e sul cervello, le distinzioni tra colori di superficie, colori di volume e colori pellicolari. La tecnica prevede diverse soluzioni: gli schermi del computer e dei televisori usano la miscela ottica di rosso, verde e blu; la stampa su carta si basa in genere sulla quadricromia di ciano, magenta, giallo e nero, mentre il campionario Pantone utilizza un numero molto superiore di inchiostri. Non ci resta che una soluzione pragmatica, come ci ha proposto David Kastan: i sette colori di Newton più bianco nero e grigio, dieci, insomma un bel numero?

Una serie di contributi alla definizione dei concetti fondamentali, delle categorie che usiamo nell’individuazione di alcuni punti emergenti nel continuum cromatico, viene dalla linguistica che, a partire dalla teoria di Brent Berlin e Paul Kay (1969), ha cercato di fissare le fasi dei processi che hanno portato i vari popoli alla fissazione dei colori basici, partendo dalla distinzione bianco–nero, alla quale viene dapprima aggiunto il rosso, poi il verde o il giallo, in seguito il blu e infine altri nomi che giungono a definire circa 11 categorie fondamentali. La linguista Rita Fresu nel sito della Treccani per la lingua italiana enumera i seguenti: bianco, nero, rosso, verde e giallo, blu/azzurro, marrone, viola/porpora, rosa, arancione, grigio. Undici, allora? Eppure il verde sembra avere una collocazione particolare nel nostro sistema cromatico, non riducibile al giallo; il marrone deve nobilitarsi nel bruno per diventare il colore caldo delle terre e il porpora resiste a ogni definizione, a partire dal mondo antico, quando dal murice si potevano ricavare più tinture, dal giallo al rosso scarlatto al blu-violetto. Sull’esigenza di intendere il sistema delle categorie di Berlin e Kay in modo meno rigido aveva richiamato l’attenzione anche la storica della filosofia Maria Michela Sassi in un saggio sui colori dei greci (Una percezione imperfetta? I greci e la definizione dei colori, “L’immagine riflessa”, 1994, 2, pp. 281ss.). Forse una soluzione si trova seguendo un’indicazione di Wittgenstein a proposito della grammatica del colore: il verde è allora un colore primario perché posso scegliere un verde che non dà né sul blu, né sul giallo (Osservazioni sui colori, intr. di Aldo Gargani, trad. it. di Mario Trinchero, Einaudi, Torino 1981, pp. 4-5).

Lasciando provvisoriamente in sospeso il problema teorico dei colori primari, proviamo a compilare un catalogo dei termini di colore della lingua italiana, ma anche qui ci imbattiamo in qualche difficoltà: aquilo, atro, barbacosacco, beretino, biavo, camillino, cesio, falzalo, giaietto, glauco, isabella, perso, prasino, pullo, rufo, ubero, e così via, tanto per rimanere ai sostantivi. Se poi aggiungiamo gli aggettivi che cercano di definire una sfumatura particolare, il compito diventa infinito. Possiamo trovare aiuto completando la lettura del lavoro di Di Lallo: è da poco uscito il terzo volume della Tavolozza d’autore. Il grande libro dei colori fantasiati (Il Formichiere, Foligno 2020) che completa la sua raccolta delle citazioni sul colore, letterarie, filosofiche, scientifiche e di tanti altri ambiti dell’umano conoscere. Cominciamo con la Q: color quebrado, una sfumatura del colore della pelle mista dei mulatti del Sud America, un colore che ha perso di vitalità, che il lessicografo seicentesco Lorenzo Franciosini traduce con «ulivigno, di color che tiene del livido», come spiega Stefano Salis nella recensione della Tavolozza sul domenicale del “Sole 24 ore” (Inventarne (e scriverne) proprio di tutti i colori, 21 giugno 2020). Jack D. Forbes – una delle mille fonti di Di Lallo – riporta una sorta di catalogo delle gradazioni del colore della pelle dei mulatti, disprezzati e temuti dagli Spagnoli conquistatori; si tratta di termini bassi, dispregiativi: color mulato pardo (mulatto scuro), color cocho (tra il colore del caffè e il nero), color de rapadura (zucchero di canna), color champurrado (cioccolata), color amarillito (giallastro), color de membrillo (marmellata di cotogna, rossastro), color zambaígo (di origine incerta).

Di Lallo, vol. III, p. 53.

Nella R troviamo dei bellissimi rosa: dopo il rosa confetto e il rosa dentrifricio compare un rosa come la gengiva del leopardo, trovato in Finzioni di Borges, un rosa di gruogo (una sorta di zafferano) tratto da D’Annunzio e l’immagine di una composizione di un cuore rosa dello stesso autore che commenta: «Ecco un rosa che sembra uscito direttamente da un romanzo rosa» (p. 53). Anche il rosso è oggetto degli scherzi di Di Lallo, di giochi di citazioni accostate, di parentesi aforistiche, di domande provocatorie, come la seguente: «se con il pennello stendo un metro lineare di colore, la pittura troverà la propria misura del colore?» (p. 98)

Di Lallo, vol. III, p. 98.

Lascio al lettore i seguenti besquizzi sanguigni, le citazioni del napoletano sbano (senza barba, un cattivo colore), del colore sbilenco di Landolfi, dello scorruccio (rabbioso, irritato), della poesia del colore e del colore della poesia, del color singhiozzo di pesce di una battuta radiofonica di Silvio Gigli, ripreso da Eco che traduce Queneau. Il verde diventa carfagno (da Garfagnana) e vermegno in Jacopone da Todi, ma la V si conclude con il colore del vuoto in Sereni, Landolfi, Manganelli, Artaud e Bonnefoy. Insomma «i colori parlano», come scrive Baudelaire a proposito di Delacroix (p. 267), i loro nomi si moltiplicano, indicano migliaia di sfumature, diventano metafore, colori della fantasia, colori «fantasiati» appunto.

Un diverso lavoro nell’ambito dei termini di colore, questa volta però dedicato alla lingua greca antica, è Chrōmata. Lessico dei termini greci di colore, I: alpha, di Maria Fernanda Ferrini (eum edizioni, Macerata 2019), primo volume di una ricerca che si presenta in progress. Il libro è particolarmente interessante per approfondire il rapporto tra percezione, concettualizzazione e nomenclatura: la differenziazione del continuum dello spettro visivo presso gli antichi greci non deriva, secondo Ferrini, dalla sottovalutazione o dalla disattenzione per i valori cromatici a favore del contrasto tra luce e ombra, quanto dall’interazione tra luminosità e tinta, intesi come complementari. Questo spesso ci disorienta nella lettura delle opere della letteratura greca che presentano spesso accostamenti per noi inusitati, che cercano non tanto di descrivere in modo preciso secondo categorie fisse, ma di comunicare un’immagine – scrive l’autrice – viva e complessa: «il colore è degli oggetti visti in un determinato ambiente e in una determinata situazione» (p. 31). Spiegando, ad esempio, il termine anphimélas (tutto nero, oscurato, rabbuiato, tetro, oscuro), Ferrini trova alcuni commenti antichi che collegano questa parola agli occhi di fuoco, dardeggianti, della persona adirata. Così il nero può assumere un valore negativo, ma anche positivo, indicare una parte del corpo umano, un animale, una pianta, la morte, il dolore e, addirittura, l’acqua; «può associarsi al cupo, al fitto, al denso, all’opaco, al violento, al terribile, ma anche al forte, al vigoroso, al fertile» (p. 63) secondo una polivalenza di significati che rende la traduzione sempre parziale.