Conversazione con Irene Fenara / Immagini dalla sorveglianza

Nella nostra indagine sulla metafotografia italiana abbiamo incontrato Irene Fenara (1990), artista bolognese che nella sua ricerca segue principalmente due percorsi – la video installazione e la sperimentazione con la fotografia concentrata anche sull'interazione con le telecamere di sorveglianza – per attivare qualcosa che tende all’allargamento dei confini dell’arte. Fenara cerca ogni volta in modo diverso di spingersi oltre la consuetudine, di sondare gli interstizi che si creano tra le varie espressioni artistiche, dove le diverse caratteristiche si mescolano e interagiscono. Il medium della fotografia è veicolato al sondare la vertigine, ovvero al tentativo di familiarizzare col disorientamento contemporaneo, dove la sperimentazione è importante per addentrarsi sempre più in profondità nelle questioni aperte, in ciò che ancora non è stato intuito e visto. Inoltre, per comprendere cosa agirà nella coscienza più in là nel tempo, nel futuro, si può guardare anche all’indietro, e utilizzare foto che noi stessi abbiamo scattato da bambini, con le macchinette usa e getta, durante piccoli viaggi. In Cercare per mare e per terra, Irene ha dato alle sue foto d’infanzia una nuova lettura e le ha riassemblate in una forma “che ricorda un mondo o un paesaggio completo, come isole fluttuanti con il cielo intorno”, in una dimensione che rappresenta la necessità di sognare e guardare verso l’alto, di continuare ad alzare la testa nonostante i controlli e le costrizioni imposti dalla società capitalistica e dei consumi. Attraverso l’utilizzo delle polaroid, ha indagato anche il sottile rapporto tra fotografia e scultura, tra istantaneità, tempo di sviluppo, oggettualità dello scatto, risultato materiale, dove l’immagine diventa oggetto, concreto come una scultura, con una presenza fisica che si contrappone a tutte quelle innumerevoli immagini che registriamo e che non lasciano altra traccia se non quella elettronica. Polaroid intese anche come monumenti di qualcosa che va al di là di tutte le persone che fanno foto per catturare momenti, i quali però vengono rapidamente sostituiti da altri istanti, e poi da altre immagini ancora. Anche il passaggio dalle immagini contenute in vecchie foto comprate nei mercatini a immagini ottenute attraverso scansioni lascia trasparire un’ossessione per l’immagine-oggetto, di cui l’artista cerca di appropriarsi mediando tramite lo sguardo dello stesso scanner, che registra le figure come variazioni di luminosità.

Quando ci addentriamo in un libro pieno di immagini o contempliamo un dipinto o una statua o una fotografia cosa riflettiamo di noi nell’opera d’arte e cosa si riflette nella nostra coscienza? Le nostre immagini interiori come si rapportano con quelle che vivono sparse nel mondo? Quale è lo scambio e cosa si muove nella coazione tra varie tensioni, tra l’indagine esplorativa, il mondo delle idee e gli archetipi? È interessante l’incontro tra queste alterità. Qui è interessante capire che rapporto si innesca tra medium e identità di chi utilizza il mezzo. Immaginiamo che anche la tecnologia possa rivelarci qualcosa, utile per comprendere qualcos’altro in questo continuo gioco di riflessioni, entro un’estetica delle sparizioni e dei ritorni. Il desiderio umano di prolungare l’esistenza in questo mondo cosa escogita anche attraverso le nuove tecnologie? E quando utilizziamo uno scanner per memorizzare immagini che ci interessano cosa mettiamo in gioco? La commistione tra tecnologie e natura espande i concetti di visione e rivelazione, di potere e possesso, nel rapporto con l’esistenza e la memoria? Mi interessano le immagini di rango superiore, ovvero “qualcosa” in grado di rilasciare una o più rivelazioni all’istante o nel corso del tempo. Secondo Rilke, il segreto della poesia consiste nel mettere in parola ciò che altrimenti si perde in muta esistenza. E il segreto della fotografia quale è? Mettere in immagine ciò che altrimenti rimane celato nel mondo? Attraverso l’apparecchio fotografico è il reale stesso a raffigurarsi da sé. Secondo la visione di William Talbot la fotografia era intesa come quel mezzo in grado di cogliere la realtà con precisione oggettiva. E ora? L’oltrefotografia invece dove indirizza la sua indagine?

In un’epoca fortemente esposta a un flusso di impressioni visive siamo sopraffatti dalla forma esteriore degli oggetti corporei. Per definire questa forma esteriore delle cose vengono utilizzati principalmente i termini “immagini”, “foto”, “figure. Cosa è per te un’immagine e che rapporto ha con il medium della fotografia?

Diversi studi di cultura visuale fanno una distinzione interessante per quel che riguarda il termine immagine. Nella lingua inglese, infatti, il termine ha due varianti che sono image e picture, dove la prima è l’immagine e la seconda è l’immagine su un supporto mediale. Intraducibile in italiano, in cui i due termini sono accomunati sotto la stessa parola, immagine appunto che non prevede una declinazione oggettuale. La visibilità di un’immagine dipende strettamente dai fattori materiali e tecnici che devono essere presenti e che trasformano un’immagine in una picture, nella sua incarnazione. L’immagine è quindi un’idea immateriale che si manifesta mentalmente o virtualmente, ed è trasferibile in differenti mezzi e separabile dalla sua materialità, qualunque essa sia. Forse, per me fare fotografia è dare un supporto alle immagini con cui lavoro. Ho iniziato con la Polaroid, che è palesemente un immagine-oggetto, ma anche per quel che riguarda le immagini da videocamere di sorveglianza con cui attualmente lavoro, il solo atto di stamparle per me è dargli una fisicità che questo tipo di immagine non avrebbe altrimenti mai avuto, venendo continuamente cancellate e raramente, solo in caso di necessità, visualizzate su schermo. Fotografia per me è rendere corpo le immagini, renderle oggetto, renderle concrete.

Irene Fenara, "Le interne differenze", 2017, installazione, installation view P420, Bologna, courtesy the artist and P420 (ph. credit C.Favero).

Osservando parte della tua opera pare che vi sia un dichiarato tentativo di annullare ciò che di solito viene utilizzato per fare fotografie.

Quello che m’interessa principalmente è indagare l’atto di visione, nella sua complessità, per questo mi sembra limitativo parlare solamente di immagini fotografiche nel senso comune. Più che un tentativo di annullare ciò che solitamente viene utilizzato per fare fotografia il mio è un tentativo di allargarne i confini, prendendo in considerazione le più disparate tecnologie visuali. L’acquisizione di immagini è una funzione che mi interessa esplorare perché ormai appartiene a qualsiasi tipo di apparecchio, elettrodomestico, macchina ecc… è una funzione che hanno anche i frigoriferi… Una recente pubblicità recita: “Guarda dentro al frigo dal tuo Smartphone. Le tre fotocamere interne consentono di controllare ovunque e in qualsiasi momento cosa c'è dentro al frigorifero”. Oggi l’esperienza umana è costantemente visualizzabile in immagini, anche mentre fai la spesa, o stai guidando la tua macchina, o cammini per strada o fai una visita medica.

Irene Fenara, "MEGAGALATTICO", 2017, videoinstallazione, installation view Family Matters, Gelateria Sogni di Ghiaccio, Bologna.

Precedentemente avevi posto fotografie “trovate” (tu le chiami immagini-oggetto, mi sembra) sul piano bidimensionale di uno scanner e poi avevi ottenuto delle distorsioni e rielaborazioni. Ci puoi parlare di cosa entra nell’immagine mentre l’osservazione digitale è assistita da un tuo movimento manuale?

Per me le scansioni in movimento sono state un tentativo di traduzione di quel che l’occhio percepisce guardando qualcosa che ne attira l’attenzione. Si tratta della trasposizione dei movimenti saccadici sulla macchina, tentando di sottoporre un’immagine al suo occhio laser. Le scansioni ambientali invece sono un tentativo di traduzione del reale su un piano bidimensionale.

Che valore hanno le tracce e immagini create attraverso un’azione concreta, che precede il risultato mediato attraverso uno strumento digitale, con dispositivi tecnologici?

La ricomposizione dell’immagine avviene, nelle mie scansioni, preferendo la successione temporale a quella spaziale. Si possono rintracciare, analizzando le immagini, le varie posizioni che le fotografie come oggetto hanno assunto nel tempo, la traccia che hanno lasciato sul piano dal loro muoversi nello spazio. Lo spazio, il tempo e il movimento si spostano su un altro piano di lettura, un quinto orizzonte che si trasforma in una dimensione in cui le storie si sovrappongono e scorrono allo stesso tempo.

Irene Fenara, "21st Century Bird Watching", 2017, digital video, 7'00''.

Lo scanner, a una distanza superiore ai due centimetri, non distingue più né forme né colori e li registra come variazioni di luminosità. Come hai diretto invece le conseguenze di ciò che accade oltre le lenti delle telecamere di sorveglianza? Cosa ti ha interessato del loro sguardo sul mondo sorvegliato?

Stavo cercando nuovi dispositivi della visione che mi potessero portare a vedere in maniere differenti e quello che mi ha subito colpito delle videocamere di sorveglianza era il contrasto tra un’attività fortemente funzionale e un’estetica altrettanto potente. Si tratta di immagini provenienti da videocamere di sorveglianza, principalmente di privati che probabilmente non sanno o non danno peso al fatto che quando viene acquistata una videocamera di sorveglianza abbia codici di sicurezza standard, uguali per ogni marca, che se non vengono cambiati rimangono gli stessi, quindi facilmente accessibili tramite internet da chiunque conosca quel codice. Le videocamere di sorveglianza rientrano nel cosiddetto Internet of Things che comprende tutti quei prodotti che utilizzano il web per accrescere le proprie potenzialità. Il problema dell’Internet of Things è che il rapporto è sempre reversibile, ovvero che se tu puoi osservare, allo stesso modo puoi essere anche osservato, e che tutti i dispositivi che crediamo di utilizzare in realtà sono in grado di utilizzare noi e i nostri dati, evidenziando il carattere bivalente di un dispositivo ottico, la videocamera, spesso e volentieri usato come strumento di controllo. Per lo più si tratta di un mondo fermo e vuoto, quello che si vede attraverso le videocamere di sorveglianza. Non ci sono molti esseri umani, perché trattandosi di videocamere private spesso le persone una volta arrivate a casa le spengono. A volte però qualcosa accade, è sembra incredibile solo perché ci sei tu che lo stai guardando, non sarebbe così stupefacente se succedesse nella normalità di un momento qualunque, lontano da ogni tipo di sguardo. Sarebbe soltanto qualcosa che succede, a volte, come il volo di un uccello vicino alla videocamera che mi ha permesso di compiere un vero e proprio birdwatching tecnologico da videocamere di sorveglianza. Di volta in volta scorgo nuove tematiche su cui lavorare, spesso hanno a che fare con il vedere e l’osservazione, in linea appunto con i concetti di videosorveglianza e controllo. Alcuni dei soggetti più ricorrenti sono la religione (l’incredibile quantità di videocamere di sorveglianza sistemate all’interno delle chiese, in posizione perfettamente centrata fa supporre che Dio stia davvero guardando), il bird watching, le macchine al lavoro, le stesse cctv a loro volta riprese e le immagini provenienti da videocamere rotte, o videocamere in cui è stata offuscata la visione. Per quel che riguarda il bird watching, ad esempio, mi ha interessato l’enorme quantità di videocamere puntate su nidi o in luoghi frequentanti dalle specie volatili, probabilmente è una conseguenza dell’enorme riduzione nella popolazione degli uccelli, cambiamento che modifica l’aspetto e il suono del mondo. Monitorare questi luoghi potrebbe essere anch’esso un modo per esorcizzare la sparizione, in questo caso di una specie.

Irene Fenara “Supervision. photo from surveillance camera”, 2018, cm 85x120, installation view “Blind and other Cloudings, Spazio Leonardo, Milano, courtesy the artist and UNA (ph. credits Cosimo Filippini) .

Mi interesserebbe approfondire il tuo gesto del volere salvare immagini dalla sparizione. Come scegli le immagini che reputi interessanti per te, da salvare?

Per quel che riguarda le immagini che raccolgo dalle videocamere di sorveglianza la mia scelta diventa l’unica salvezza prima che esse svaniscano nel flusso che le cancella ogni 24 ore, la mia selezione è determinante per la loro esistenza. Quando l’immagine che sto osservando mi porta a chiedermi del motivo della sua esistenza, allora la salvo. Salvo il file digitale, ma salvo anche l’immagine da un destino certo, dalla sua scomparsa a un giorno di vita. Salvo queste immagini quando è in dubbio la loro ontologia, come se fossero domande a cui, a volte, riesco a rispondermi ma tante altre no. La sparizione dipende però, non dalla sua importanza o inutilità ma dalla sua persistenza corporea e memoria. La funzione di memorizzazione una volta svolta dalla mente e dalla memoria è in parte oggi sostituita dalla fotografia di cui viene quindi a mancare, con l’automazione, quel diritto all’oblio cui in realtà teniamo tanto. La paura di dimenticare ci porta a trovare sempre nuovi modi per accumulare, d’altra parte la paura che potrebbe essere registrato veramente tutto quanto, ci porta a desiderare l’oblio. Inoltre, la smaterializzazione degli oggetti e di ciò che osserviamo che causano sempre più velocemente le tecnologie, porta ad un inevitabile sparizione dell’uomo in un ipotetico futuro, sostituito in tutto e per tutto nelle più assurde automazioni. Tutta la nuova tecnologia tende all’a-corporale e ritornare concreti è un modo per salvare noi stessi da questo rischio.

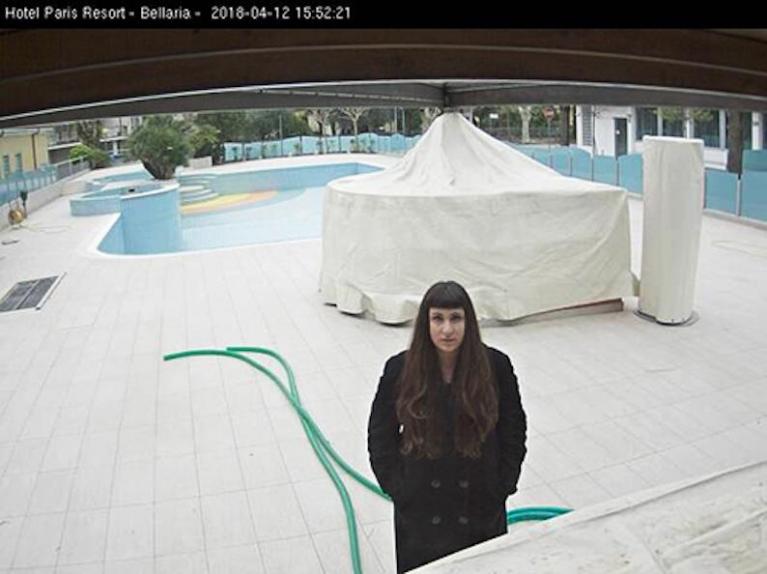

Ci puoi parlare dei selfie sui generis che fai attraverso le telecamere di sorveglianza? Hai trasformato il controllo in controesibizione, rovesciando ed esasperando la questione? È un’ulteriore analisi di un processo di conoscenza che appartiene alla tradizione, dove lo specchio è stato utilizzato per indagare sia la conoscenza introspettiva sia il grado di narcisismo implicato, sia il lato liberatorio sia quello esibizionista?

“Self portrait from surveillance camera” è una serie di autoritratti realizzati ponendomi di fronte a telecamere di sorveglianza già presenti in vari luoghi e rintracciate a ritroso e grazie ai dati già presenti nell’immagine. Per la necessità di esperire fisicamente questi luoghi vissuti da me fino ad ora solo virtualmente, ho spostato il mio corpo dal mio studio al luogo ripreso, mettendo in movimento un processo di appropriazione dell’immagine, mia di diritto, poiché identificabile la mia figura. Si tratta di autoritratti privi di compiacimento e a tratti quasi fantasmagorici nella solitudine inquietante della figura. Ribaltare lo sguardo del controllo in controesibizione, come dici tu, è centrale in questo lavoro come riappropriazione del sé e dell’identità nei confronti del mondo costantemente controllato. Esporsi ed essere costantemente ripresi produce naturalmente un mutamento della sensibilità e la curiosità di vedersi. Mi sono chiesta a lungo se queste immagini potessero essere considerate autoritratti oppure selfies e sono in realtà un po’ entrambe le cose, perché hanno elementi che appartengono sia alla prima categoria sia alla seconda. Che cosa differenzia un autoritratto da un selfie? Probabilmente quello del selfie è un cambiamento epocale nella fotografia non solo perché il soggetto e l’osservatore sono la stessa cosa, come l’autoritratto appunto, ma soprattutto perché rappresenta il momento in cui abbiamo staccato il nostro occhio dall’obiettivo, in un rovesciamento della visione. Staccare l’occhio dall’obiettivo significa rimettersi nelle capacità automatiche del dispositivo. Le macchine, come il telefono con cui vengono scattati i selfies, vedono al posto nostro, usando tutta una serie di impostazione predefinite che determinano l’immagine e la nostra percezione di questa. Altre caratteristiche molto interessanti del selfie nei confronti del soggetto sono la prospettiva dall’alto verso il basso, solitamente con lo sguardo rivolto verso la fotocamera, posizione ideale anche delle cctv, e la distanza dall’obiettivo che si concretizza solitamente in un primo piano a distanza di braccio. Nelle mie immagini questo non accade ma la distanza dall’obiettivo è comunque molto importante perché determina la grandezza che le fotografie avranno in fase di stampa. La dimensione della figura nell’immagine è, infatti, sempre uguale e della stessa misura, come se il mio corpo diventasse in questa installazione fotografica la misura del mondo qui rappresentato, ponendo tutti i paesaggi e gli oggetti idealmente nelle stesse proporzioni. Quindi direi che le caratteristiche formali e d’intento delle mie immagini sono più vicine a quelle della lunga tradizione dell’autoritratto, mentre le caratteristiche tecniche si avvicinano a quelle del selfie come performance digitale e come dispositivo automatizzato.

Irene Fenara, "self portrait from surveillance camera", 2018, cm 36 x 47, courtesy the artist and UNA.

I tuoi selfie da cctv hanno anche un intento politico, per abbattere la separazione regolata fra il privato e il pubblico?

Mi propongo, nel prossimo futuro, di permettere a tutti quelli che lo desidereranno di poter ottenere i file dei propri ritratti da videocamere di sorveglianza. Sto preparando un lavoro che consenta in maniera facilitata di avere le immagini che raffigurano il richiedente qualora passi davanti ad una videocamera di sorveglianza, dal momento che ne abbiamo tutto il diritto. Il documento vuole tendere alla riappropriazione di tutte le immagini che rappresentano colui che lo firma, affaticando un sistema non abituato ad una simile domanda tirandone fuori idealmente tutti i nostri cameo dalla quantità e varietà di macchine e videocamere che solitamente sfuggono al nostro controllo.

Irene Fenara "self portrait from surveillance camera" 2018, cm 57 x 80, courtesy the artist and UNA.

Ci puoi definire cosa intendi per il concetto di strumento miope?

La cecità è innata nei dispositivi di acquisizione immagini perché producono una visione senza sguardo. Uno strumento miope è uno strumento che non viene utilizzato nel modo per cui era stato pensato e progettato, è uno strumento sempre al limite dell’errore. Mi interessa riuscire ad arrivare ai confini che certe tecniche lasciano percorrere. Lo strumento miope è quello che va contro al suo script. Nel caso dello scanner quando ho iniziato a fare le scansioni ambientali ho notato che lo strumento non riusciva a distinguere forme e colori, oltre i due centimetri di altezza proprio perché è una macchina che è stata progettata per riprodurre immagini piane, da qui il termine miope, che porta l’attenzione su una disabilità che può favorire la nascita di situazioni interessanti.

Irene Fenara, "Alta frequenza", 2015, multimedia installation, LocaleDue, Bologna.

Cosa possono rivelare gli strumenti tecnologici solitamente estranei all’arte? Visioni anche molto differenti

Mi ha sempre interessato la moltitudine e la difformità delle visioni, mi ha sempre molto colpito il modo in cui cerchiamo di riprodurre un’immagine che abbiamo già visto e che si è formata nella nostra testa, per esempio quando viaggiamo, facciamo sempre tutti la stessa fotografia interiorizzata dentro di noi dei posti che andiamo a visitare e che riconosciamo dalle fotografie che abbiamo già visto. Ecco, forse, gli strumenti tecnologici meno usuali possono aiutarci a dissuadere questo nostro atteggiamento umano.

La teleosservazione, ovvero un atto in cui l’osservatore non è in contatto immediato con la realtà osservata, mostra altro rispetto all’osservazione diretta dei fenomeni visibili? Veramente “lo scarto fra la realtà delle distanze (di tempo, di spazio) e la destinazione di rappresentazioni diverse (videografiche, infografiche) viene a cessare”, come ha scritto Paul Virilio nel 1988?

Riguardo a questo argomento ho una storia interessante. Nell’estate del 2016 sono stata invitata da due artisti, Simona Andrioletti e Alessandro Mazzatorta, a partecipare a una residenza sull’isola di Carloforte, in Sardegna. Su quest’isola ci sono persone, soprattutto donne anziane, che non hanno mai visitato la loro isola, non si sono mai mosse dal paese se non di casa, neppure per andare in riva al mare. Vengono chiamate “vedove bianche” perché i mariti naviganti spesso lavorano su petroliere, girano il mondo e stanno molto tempo lontani da casa. Ho parlato con una di queste persone e mi ha sconvolto che non avesse mai preso parte alla bellezza della natura dell’isola, prima per un motivo e poi per un altro la signora, ormai troppo anziana, non era mai stata nella spiaggia più bella e non aveva nemmeno mai visto le colonne simbolo dell’isola. Ho cercato di restituirle in parte l’esperienza di un luogo tramite la visione mediata del luogo stesso. Le ho mostrato immagini del paesaggio in movimento sullo schermo della sua televisione ma quello che mi ha più colpito è stata la differente reazione tra moglie e marito. Il marito si è infatti emozionato nel vedere i luoghi che riconosceva come la sua isola mentre la moglie non era particolarmente coinvolta. Questo mi ha fatto riflettere su come l’esperienza diretta e l’esperienza mediata producano sensazioni molto differenti se non opposte. Non intendo dire che una sia meglio dell’altra ma che c’è una differenza se guardiamo un oggetto, la fotografia dell’oggetto o la fotografia della fotografia dell’oggetto e che la scelta del linguaggio è determinante.

Irene Fenara “Supervision. photo from surveillance camera”, 2018, photos from surveillance cameras installation view BACO Bergamo.

Possiamo anche prendere in considerazione il rapporto e l’intento inconscio di scegliere immagini che tu hai in qualche modo “rubato” da qualcuno che ne è inconsapevole? E soprattutto come nasce l’idea di “elevare” immagini di telecamere puntate su qualche cosa a cui viene dato un valore diverso rispetto a quello che può intendere un circuito dell’arte contemporanea, ed esporlo o renderlo visibile in un contesto museale?

Non è certo una cosa nuova appropriarsi di qualcosa di preesistente e di utilizzarlo nell’arte e in questo caso non c’è il pensiero primario di portare questo immaginario nel museo. Fa parte della mia ricerca attuale. In questo momento è come se fosse il mio materiale, il mio mezzo o la mia tecnica, come se si trattasse di scultura, pittura o immagini di videosorveglianza.

Irene Fenara "self portrait from surveillance camera" 2018, cm 57 x 80, courtesy the artist and UNA.

Fotografia legata al solo scopo di controllo ambientale, che invece con una poetica concettuale diviene una sorta di automazione della percezione?

L’automazione della percezione è sicuramente dovuta all’innovazione di una visione artificiale, a cui deleghiamo l’analisi della realtà, quindi sicuramente connessa ai temi di controllo ambientale e sociale a cui sono legate le videocamere di sorveglianza. La sostituzione della macchina all’umano è oggi tale per cui non sia più possibile farne a meno per determinate operazioni, come anche solo comprare un biglietto del treno e rende inevitabile la nascita di fenomeni come l’Internet of Things. Ci sono sensori per l’internet delle cose, introdotti in tutti i dispositivi smart che vanno ad aggiungersi ai sensori fissi che si trovano negli spazi pubblici con cui i nostri meccanismi elettronici si collegano senza nemmeno che lo sappiamo. Che poi molti degli strumenti smart siano dotati di una fotocamera rende l’automazione della percezione molto semplice. Si tratta di un gigantesco dispositivo, nel senso in cui lo intende Foucault, di controllo sociale sperimentato. L’automazione della percezione e l’evanescenza del soggetto plasmato dai dispositivi portano immancabilmente ad una immobilità del corpo organico, continuamente sotto controllo, anestetizzato e intorpidito, di cui forse solo la pratica artistica può favorirne un risveglio.