Incontri e ritratti da un'altra Italia

Dopo avere scritto nel ‘46 un saggio su Uomini e no di Elio Vittorini che fu il primo (e a tutt’oggi sottovalutato) romanzo uscito dalla Resistenza dei GAP, il poeta Giacomo Noventa, un uomo di tendenze politiche non rigidamente precisabili ma comunque di orientamento liberaldemocratico e da sempre oppositore del regime, scrisse che l’antifascismo preso in sé era solo l’altra faccia del fascismo medesimo, un suo riflesso condizionato, una ipoteca identitaria con la quale il nemico si avvinghiava ai propri oppositori facendone in qualche modo dei simili, sia pure di segno opposto e complementare. Noventa pensava cioè che non un generico e rituale antifascismo dovesse essere il tratto elettivo della nuova Italia democratica e repubblicana bensì la Resistenza trout court come sinonimo di combattimento permanente, di affermazione e non soltanto di negazione, infine di compiuta alterità rispetto alla tregenda del ventennio fascista:

L’uomo della Resistenza si domanda come mai un simile disastro sia stato possibile. Come mai i fascisti ne siano stati capaci, e gli antifascisti e gli italiani in generale capaci di prevederlo, non di impedirlo. E appunto perché l’antifascismo sa tutto, è tutto rivolto al passato, ma la Resistenza all’avvenire. L’uno tende, come è naturale, a combattere gli errori del passato, l’altra quelli del presente.

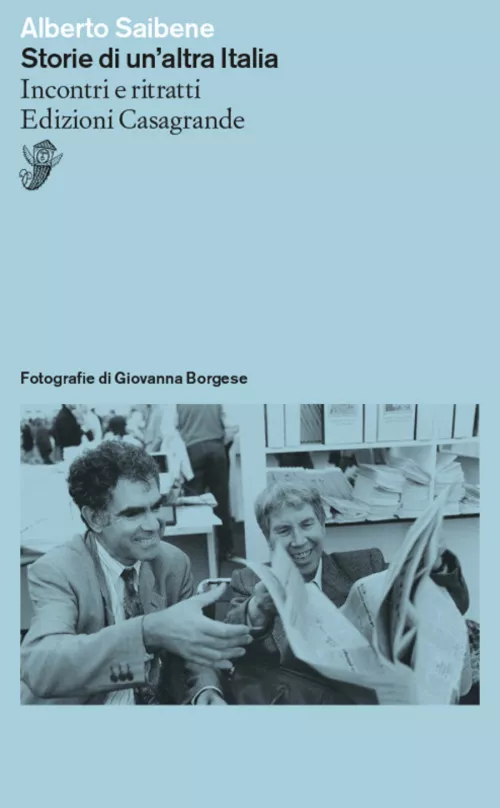

Viene in mente questo passo di Noventa (dal Discorso sulla Resistenza e sulla morale politica, del ’47, ora in Tre parole sulla Resistenza, Castelvecchi 2014) nell’aprire l’ultimo libro di Alberto Saibene, Storie di un’altra Italia. Incontri e ritratti (Edizioni Casagrande) dove l’alterità è un’insegna brandita nel titolo, perché “altra” va qui intesa non in senso generico e semplicemente allotrio ma nel senso latino di altera che vale “seconda” solo se opposta a una “prima” Italia. Ma quale Italia? Le donne e gli uomini di cui tratta il libro di Saibene, una ventina, si oppongono all’Italia che prima fu fascista poi a lungo clericale e che un altro poeta, e stavolta fra i grandi del secolo, Umberto Saba, volle battezzare con un endecasillabo di vivida esattezza: “dopo il nero fascista il nero prete”. (L’Italia del presente, come ognuno può vedere, ne accoglie la duplice eredità senza riuscire a sublimarla, tanto si presenta primitiva e sciamannata). Nel sottotitolo si parla di incontri e ritratti ma il libro è intessuto innanzitutto di conversazioni, un’attitudine o una civile convenzione di cui l’Italia è povera e invece Francia e Inghilterra ad esempio sono ricche. Qui le suggella, tuttavia, la galleria di fotoritratti in biancoenero di una fuoriclasse, Giovanna Borgese, che non si limita a illustrare le rispettive conversazioni ma le annuncia, ogni volta, portando in primo piano una Stimmung, un tratto caratteristico dell’interlocutore che è tanto più eloquente quanto più catturato nella normalità o persino nella sbadatezza di un gesto usuale. La galleria è nutrita: fra gli altri, c’è Giulio Einaudi (’80) su uno scranno, sornione e scomposto; Raffaele Mattioli (’69) al contrario regale nel salotto di casa; Franco Fortini e Vittorio Sereni (’82) presi a specchio, mentre l’uno ha gli occhi chiusi e sembra pregare e l’altro lo fissa ammutolito; poi Corrado Staiano (’12) sorridente e padre David Maria Turoldo ieratico; Dante Isella e Attilio Bertolucci (’91) a Luino, sul lago, per un convegno sereniano e il vulcanico Mario Soldati (’82) nello studio di casa, a Tellaro, sorpreso in un momento eccezionale, vale a dire di quiete e assennatezza.

I nomi citati a proposito delle foto di Giovanna Borgese parlano, per così dire, da sé e ad essi se ne possono aggiungere altri a titolo esemplificativo, fra quelli incontrati da Saibene: da Giovanni Antonini (che fu l’ombra di Mattioli) e Tullio De Mauro (che come nessun altro valorizzò lo stile letterario della Costituzione ritenendolo il più chiaro, preciso e per ciò stesso il più democratico) a Elena Brambilla Pirelli, sorella e sodale di quel Giovanni Pirelli che fu tra i più originali e versatili intellettuali del nostro dopoguerra; da alcuni outsider assoluti quali don Lorenzo Milani e Pier Paolo Pasolini (raccontato dal cugino poeta e suo biografo Nico Naldini) a illustri cattedratici (e fra costoro Umberto Eco e Luigi Blasucci) nonché intellettuali di frontiera fra Italia e Canton Ticino (Bruno Segre, Sandro Bianconi) sino a figure di riferimento per la generazione di Saibene, per esempio Piergiorgio Bellocchio e Goffredo Fofi, dedotti in retrospettiva dalla matrice dei “Quaderni Piacentini”. Il libro ha la struttura modulare e insieme concentrica che l’autore ha già adottato in un testo gemello e sia pure topograficamente circoscritto, Milano fine Novecento. Storie, luoghi e personaggi di una città che non c’è più (Edizioni Casagrande 2021).

Di come Saibene si ponga di fronte ai propri interlocutori è ad hoc l’aforisma di Domenico Scarpa che parla di lui come di un “mnemagogo”, termine coniato da Primo Levi che significa “suscitatore di memorie”. Qui il plurale è d’obbligo perché Saibene non è interessato alla memoria come flusso indistinto e tutto quanto ricevuto al singolare (cioè memoria che trattiene inconsapevolmente un tot di materiale spurio e si presenta come una totalità fittizia) ma semmai si interessa alla memoria al plurale, cioè ai ricordi, entità parziali e però più certe. E sono giusto i ricordi più o meno frammentari, parziali, che Saibene utilizza per costruire i suoi ritratti. Ritratti di che genere? Per quanto sembri paradossale, a Saibene non interessa la caratura intellettuale in sé degli interlocutori ma qualcosa di più profondo che è ad essa precedente e concomitante, dunque la postura etica. Etica nel senso etimologico che rimanda al costume, al comportamento concreto perché, al riguardo, l’etica è lo specchio della politica ovvero, secondo un’antica osservazione di Fortini, l’etica è nient’altro se non il nome privato della politica. Beninteso, non è che Saibene agisca alla maniera di un Plutarco postmoderno ma resta il fatto che le sue sono autentiche “etopee”, ritratti in piedi che non vogliono essere edificanti ma, al contrario, emblematici ovvero, in termini squisitamente sociali, allegorici: non va dimenticato che se da un lato Saibene è lo storiografo del grande progetto olivettiano (e si veda il suo L’Italia di Adriano Olivetti, Edizioni di Comunità 2017), dall’altro è l’autore di un bellissimo film su Milano e l’Italia del Boom economico, La ragazza Carla (2015), che si ispira all’omonimo poemetto di Elio Pagliarani la cui giovane protagonista (memorabile l’incipit che ne esaurisce la biografia: “Carla Dondi fu Ambrogio di anni/ diciassette primo impiego stenodattilo/ all’ombra del Duomo”, 2, II, 1-3) non è tanto una invenzione poetica quanto è il frutto di una fervida immaginazione sociologica.

Quale sia il Paese che Saibene avvalora è detto espressamente (e nello stile che è suo, chiaro e sospettoso di decorazioni) fra le pagine introduttive di Storie di un’altra Italia. È un passo che non solo rivela una appartenenza ideale ma costituisce, se così si può dire, una dichiarazione di poetica:

“La maggior parte proviene da persone appartenenti alla generazione che ha ricostruito l’Italia dopo il fascismo. C’era un mondo nuovo davanti a loro, una democrazia rappresentativa da mettere in funzione e un benessere che toccava nuove fasce della popolazione. Problemi nuovi per una società che cambiava. […] Attorno a loro crebbe una nuova classe dirigente. C’era anche un’altra Italia: più appartata, composta da minoranze virtuose, che non era sotto la luce dei riflettori. Sono andato così alla ricerca dei personaggi che l’avevano animata.”

Costoro sono per lo più uomini e donne estranei al maggioritario politico del dopoguerra ed afferenti viceversa a un’area intermedia, repubblicano-socialista, politicamente refrattaria (con qualche bella eccezione: vedi Tullio De Mauro e lo stesso Pier Paolo Pasolini) sia alla Democrazia cristiana sia al Partito comunista. In proposito, si potrebbe anche parlare di un’affiliazione ideale eterna a quelli che (più e meglio che dell’effimero Partito d’Azione) furono gli ideali di Giustizia e Libertà. In altri termini, la sua è un’Italia laica, antidogmatica e insieme pragmatica perché consonante con le posizioni di un cristianesimo evangelico, testimoniale: dunque è tutt’altro che un’Italia narcisisticamente orgogliosa della propria alterità o, tanto meno, reclusa in una sterile, inattiva e in fondo autoconsolatoria religione dell’antifascismo (quella, magari, che animava gli ex militanti smagati, demoralizzati, di un bel racconto di Carlo Cassola, I vecchi compagni, del ’53). Aveva ragione Noventa, perché l’Italia di Saibene è un’Italia il cui primum corrisponde all’atto concreto di resistenza ad ogni sopraffazione, oppressione, ad ogni ingiustizia oggi come ieri presentata con il volto della normalità, anzi della fatalità. È un’Italia del cui lievito ci sarebbe, qui e ora, un urgente bisogno per opporsi allo stato di cose presenti, quando sono al governo del Paese gli eredi diretti e dichiarati di Salò, una accolita di neofascisti e di coatti impresentabili, mentre vengono dismesse una ad una le strutture più essenziali dello Stato e la stessa Costituzione repubblicana è sotto attacco, bersaglio di disegni eversivi pure se travestiti da riforme modernizzatrici. Il lievito che manca è innanzitutto quello delle minoranze che, secondo Goffredo Fofi (in La vocazione minoritaria. Intervista sulle minoranze, a cura di Oreste Pivetta, Laterza 2009), sono sempre “minoranze etiche, cioè le persone che decidono di esserlo per rispondere a un’urgenza morale”.