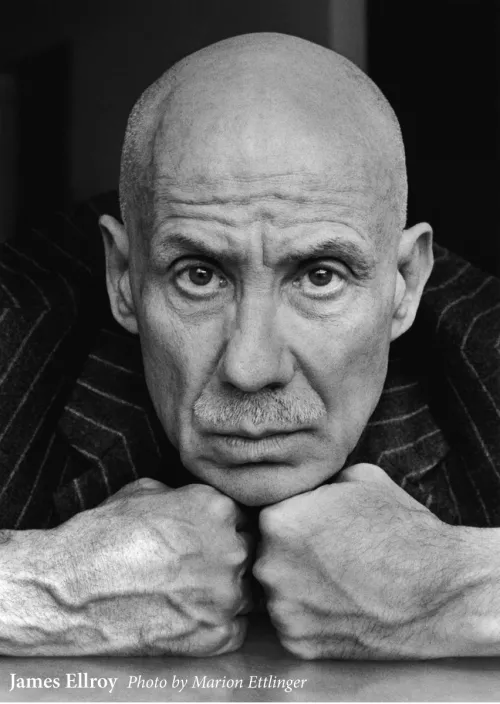

Crimine e fotografia / James Ellroy e la scena del delitto

Il nome dell’autore, James Ellroy, potrebbe ingannare ma Un anno al vetriolo, Los Angeles Police Department 1953 (Contrasto, Roma, 2016) non è un romanzo. Non è il prolungamento di una scia narrativa, dal L. A. Quartet (Dalia nera, L.A. Confidential, White Jazz, Il grande nulla) alla trilogia Underworld USA (American Tabloid, Sei pezzi da mille, Sangue randagio) per citare solo qualche titolo.

È un libro in cui Ellroy non si smentisce, ma è altro.

Non si smentisce perché ha commentato foto di archivio della LAPD (Los Angeles Police Department) appartenenti al 1953, anno particolarmente lacerato tra omicidi, stupri, suicidi, rapine. Sangue per le strade, case macchiate da delitti, corpi straziati, personaggi sradicati che rappresentano un passato che allora era il presente, negli anni di avvio di nuove modernità.

Non si smentisce perché ancora una volta riafferma il collegamento inesauribile tra metropoli e crimine inserendosi sulla via aperta da altri, ma con accenti nuovi.

Fra i ‘topos’ narrativi classici del giallo, accanto alla figura della vittima, del colpevole e dell’investigatore si colloca il luogo quale teatro della vicenda. Fin dall’inizio la narrativa poliziesca vi ha prestato particolare attenzione, e la rilettura dei racconti di Poe e delle storie di Conan Doyle ne forniscono ampia conferma. In quasi tutti i romanzi a enigma l’ambientazione è lo spazio ‘interno’, la sede della comunità che sembrava incolpevole, il ‘Grande Luogo Buono’ purtroppo sfigurato dallo sciagurato assassino. È quello che R. Caillois citava quale ‘universo chiuso senza interventi dall’esterno, in isolamento da esperimento chimico’ (La forma del romanzo). È il salotto in cui Poirot decifra i delitti, è l’interno borghese ottima sede di omicidi, è la comunità inglese dell’immaginaria contea di Modsomer Mallow della fortunata serie televisiva L’Ispettore Barnaby. Il ritrovamento del cadavere è un trauma di un mondo borghese che riteneva infrangibile la propria facciata rispettabile. L’ambiente esterno appare raramente, e quando si affaccia è descritto in modo generico e sfumato, in quanto secondario e non rilevante.

L’autore di questi polizieschi è un ‘illusionista’, secondo una felice intuizione, che descrive una realtà irreale, scontrandosi con durezza con altri romanzieri capitanati da R. Chandler e dal suo Marlowe. Quest’ultimo ha osservato beffardamente che ‘si uccide per ragioni vere e solide... con mezzi accessibili, non con pistole da duello intarsiate, curaro e pesci tropicali’. E D. Hammet, uno di questi demolitori del paradigma precedente, continua Chandler, ‘ha tolto il delitto dal vaso di cristallo e l’ha gettato nei vicoli’, in un mondo ‘in cui le strade erano oscurate da qualcosa di più buio della notte’. Con questi nuovi autori le vicende si svolgono in ambienti bui, ambigui, caotici, in un mondo corrotto e violento incardinato saldamente nella città-labirinto. Le immagini che scorrono davanti al lettore sono quelle dell’America di quegli anni, con povertà, corruzione, egoismo, violenza, ingiustizia. Il poliziesco si adatta alle tensioni della società in cui nasce e di queste si alimenta. E la città non racconta soltanto, non è soltanto misteriosa, non è soltanto ambiente, ma la vera protagonista.

Ai castelli e alle ville di campagna pronti ad accogliere i delitti subentra l’ambiente urbano con i suoi orrori. Il delitto da fatto privato diviene fenomeno pubblico perché mostra quanto in realtà è. Si scolorano le certezze, si rompono gli equilibri, la superficie lucida si frantuma in innumerevoli specchi come nella celebre scena ideata Orson Welles in La signora di Shangai.

E per parlare di film, è il momento di svariate pellicole in cui è la metropoli il vero protagonista, da La Città è salva di R. Walsh del 1951, a I bassifondi di San Francisco di N. Ray del 1949, dalla Città nuda di J. Dassin del 1948, a La Città che scotta di H. Hugues del 1951, a Urlo della Città di R. Siodmak del 1948.

La città però non è solo cornice ma diviene matrice dei conflitti. Il suo sistema violento, colto attraverso una visione aerea, stempera la divisione tra vittime e carnefici e diviene una vera e propria giungla d’asfalto, come rappresentata dal romanzo di W.R. Burnett del 1949, divenuto film nel 1950 con J. Huston. E in questo luogo si aggira il detective, energico ma deluso, pessimista senza ideali, eticamente opaco.

Ellroy è entrato a piedi giunti in questo filone narrativo eliminando ogni leziosità residua, denunciando la finta durezza degli investigatori, riconsegnando al male la sua verità, alla malvagità la sua realtà attraverso la cruda violenza dei delitti, dei corpi squarciati, degli odori maleodoranti. Non esistono, in quel mondo, detective intemerati, in quanto il crimine non scompare, è permanente come permanente è il male. E’ una giostra che viene girata dai poliziotti, come ha detto J. Wambaugh, ex sergente della LAPD e mentore di Ellroy, tanto che gli dedica l’introduzione del romanzo Campo di cipolle.

Come anticipato però, il libro è anche altro. È fotografia, è raccolta di istantanee provenienti dall’archivio della LADP scattate nel 1953, nel più classico bianco-nero.

Ma esiste un collegamento tra crimine e fotografia oppure è solo un’occasione espositiva? Come ha notato W.Benjamin nei suoi “Passages”, il legame esiste ed è tutt’altro che fragile.

Innanzitutto entrambi, crimine e fotografia, perseguono un identico obiettivo ideale, quello dell’oggettività. Nati in un’epoca storica segnata dal positivismo, pur con diverso ordine narrativo rispettano l’identica attesa di sganciamento dalla soggettività.

Non solo. Entrambi, crimine e fotografia, manifestano un pulsante interesse verso le cose, verso i loro segnali che si potrebbero celare appannati dalla patina esteriore.

Ed ancora quel legame è riconfermato dalla volontà di catalogare, di sconfiggere l’anonimato, di debellare i soggetti pericolosi con la loro identificazione.

Persone ora scolorite quali A. Bertillon, impiegato divenuto capo del servizio di identificazione della Prefettura di Parigi a fine Ottocento, e U. Ellero inventore nel 1908 dello strumento che realizza le foto gemelle, di faccia e di lato, hanno aperto una strada ripercorsa storicamente nel celebre Wanted di A. Gilardi del 1983.

E sfogliando le foto dell’archivio LADP, contenuto nel libro di Ellroy, si conferma il posizionamento della fotografia quale ‘istantanea permanente’. Da un lato quel mezzo estrae dal mondo un istante, lo eternizza, arresta il flusso temporale in contrapposizione alla narrazione che lo struttura, nel silenzio strappa l’oggetto dal contesto, come osserva Baudrillard. Dall’altro quel prodotto, frutto della soggettività dell’autore, ha una sua vita propria permanente, così denunciando una inevitabile, ambigua discontinuità temporale tra l’attimo fissato e il momento dedicato all’osservazione. La fotografia, ontologicamente muta, parla nel tempo e si propone come contemporanea. A noi, nel 2016.