Jessica Backhaus: six degrees of freedom

A un primo sguardo non si riesce a dire nulla. Si resta in silenzio, si osservano le immagini esposte. Ci sono degli oggetti. Cosa vogliono suggerire? Da dove provengono? A chi appartengono? Sono vicini e lontani, mobili e immobili, familiari e perturbanti, immersi in un vuoto, per certi aspetti interrogante. Ogni spettatore riconosce le loro forme ma si perde nel mistero della loro presenza semplice ed ermetica: un foglio piegato sul tavolo, una lampadina, un filo. Nient’altro. Tracce.

Forse, come scriveva Marcel Proust, “l’immobilità delle cose intorno a noi è imposta loro dalla nostra certezza che sono esse e non altre, dall’immobilità del nostro pensiero nei loro confronti”. Così è l’atto di osservare le fotografie di Jessica Backhaus esposte da Micamera a Milano: costringe a una sorta di immobilità dello sguardo, simile all’azione che si compie quando si sta immobili di fronte a uno specchio, nel tentativo di comprendere il mistero del nostro volto, il punto di contatto tra soggettività e realtà.

Per questo l’immagine-oggetto di Jessica Backhaus vuole del tempo tutto per sé, perché in cambio offre nella sua completa immobilità, e in quella dello spettatore, la possibilità di ricordare, di muoversi nel tempo, di delineare un’atmosfera emotiva. Dapprima la fotografa cerca nel proprio passato, poi crea un’immagine a sua immagine, un doppio del proprio mondo costituito da oggetti disseminati nell’arco della sua vita e infine si pone degli interrogativi. “Chi sono io?” è la domanda dal valore insieme cognitivo e creativo, da cui tutto ha inizio. E la risposta è un’anamnesi visiva, ovvero la ricerca di sé, attraverso il ricordo come atto supremo del conoscere. Quanto di me c’è in questo ghiacciolo colorato, in questa tenda, in questa cannuccia? Forse tutto, o forse quasi nulla.

Così le immagini di Jessica Backhaus costituiscono una sorta di mappa psicogeografica della sua memoria. Il libro da cui sono tratte si intitola six degrees of freedom (Kehrer Verlag Heidelberg Berlin, 2015). La tecnica adottata le viene in soccorso: il tutto-a-fuoco che avvicina e rende in senso tattile gli oggetti, avvicina anche gli istanti perduti nello scorrere del tempo, consentendole di abbandonarsi – insieme allo spettatore – ad un’intima forma di “astrazione contemplativa”, e nello stesso tempo rivelano l’ombra insieme reale e metaforica del fotografo, trattenuta al suo interno.

Jessica Backhaus, like the wind, 2013, da six degrees of freedom, Kehrer Verlag Heidelberg Berlin, 2015, p.3.

Jessica Backhaus, like the wind, 2013, da six degrees of freedom, Kehrer Verlag Heidelberg Berlin, 2015, p.3.

Il libro si apre – in una sorta di inversione semantica – con l’immagine di un foglio chiuso, piegato e posto su una superficie: “like the wind”, si legge nella didascalia. E da qui è un dispiegarsi di immagini-oggetto: un filo, una pietra, delle biglie, una corda, una scala, uno skateboard, delle strisce di carta colorata, un nastro di Möbius. Ci sono anche alcuni paesaggi, visti come attraverso superfici trasparenti, o da dietro una tenda: alberi, edifici, una strada.

Jessica Backhaus, memory, 2015, da six degrees of freedom, Kehrer Verlag Heidelberg Berlin, 2015, p.55.

Jessica Backhaus, memory, 2015, da six degrees of freedom, Kehrer Verlag Heidelberg Berlin, 2015, p.55.

“I had no idea how to start this research”, racconta la fotografa. La sua ricerca riguarda le proprie origini, la sua storia, ma in particolare le lacune che ogni storia vorrebbe fossero colmate. Per lei una di esse è la mancanza del padre biologico. “memory lives in the heart”, si legge su un biglietto al centro di una sua immagine intitolata “Memory”. E forse è davvero questo il nucleo centrale da cui tutto ha inizio. La memoria è ciò che non si vuole lasciare nel silenzio. È un’esperienza “del cuore” prima che della ragione. Forse ricordare è intrepretare il passato, cercare di ricrearlo in contorni visibili e trasformare le immagini nei simboli di ciò che desideriamo ricordare.

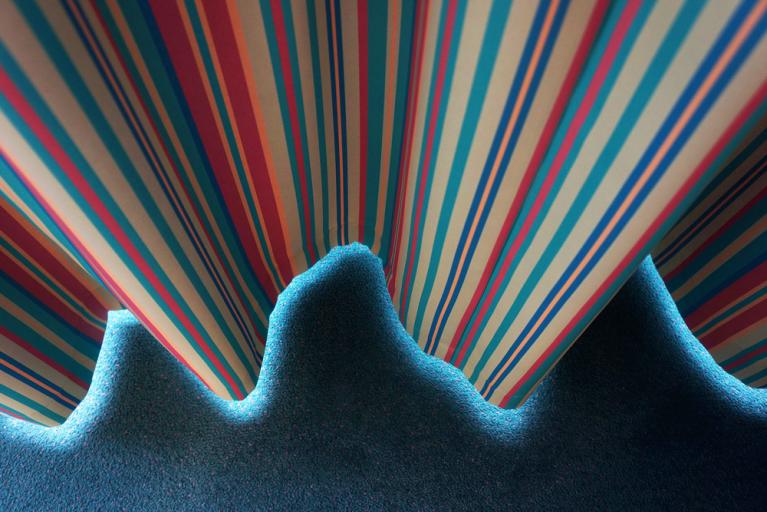

Jessica Backhaus, waves and mountains, 2014, da six degrees of freedom, Kehrer Verlag Heidelberg Berlin, 2015, pp. 80,81.

Jessica Backhaus, waves and mountains, 2014, da six degrees of freedom, Kehrer Verlag Heidelberg Berlin, 2015, pp. 80,81.

Jessica Backhaus, dolomiti, 2014, da six degrees of freedom, Kehrer Verlag Heidelberg Berlin, 2015, p. 75.

Jessica Backhaus, dolomiti, 2014, da six degrees of freedom, Kehrer Verlag Heidelberg Berlin, 2015, p. 75.

Così l’immagine “waves and mountains”, spiega la stessa fotografa, è un ritratto indiretto dei suoi genitori, entrambi attori di teatro, associati all’immagine delle onde e delle montagne, poiché la madre cresce vicino al mare e il padre biologico vive la maggior parte della sua vita in Svizzera. O l’immagine di un ghiacciolo la cui didascalia riporta “dolomiti”, che ricorda le famose vette dal punto di vista di una bambina, la quale trattiene un ricordo freddo ma colorato. O ancora l’immagine di una immensa cannuccia, “strohhalm” che sembra un groviglio senza inizio né fine. Come dire che dalla memoria, e da Mnemosine, si approda ai miraggi della “phantasía”, ovvero la facoltà di riprodurre o inventare immagini mentali, che consentono di divagare, di muoversi fra i ricordi e raggiungere il cuore dell’evento, tramite le suggestioni dell’immagine fotografica.

Jessica Backhaus è nata nel 1970 a Cuxhaven, in Germania, in una famiglia di artisti. A sedici anni si trasferisce a Parigi e nel 1992 incontra Gisèle Freund. Nel 1995 decide di spostarsi a New York dove lavora come assistente di diversi fotografi, sviluppa i propri progetti personali e vive fino al 2009. Il suo lavoro è stato esposto in varie mostre personali e collettive, dalla National Portrait Gallery a Londra al Martin-Gropius-Bau a Berlino. Ha pubblicato sette libri con l’editore Kehrer Verlag fra cui Jesus and the Cherries (2005), What Still Remains (2008), One Day in November (2008, dedicato a Gisèle Freund). Questa la sua biografia.

Tuttavia proprio perché il tempo diacronico-cronologico modifica l’identità, la storpia, la distrugge, Jessica Backhaus compie due azioni complementari, al cui incrocio sorge l’immagine: la prima presuppone che il tempo si arresti, per avere l’illusione, seppur solo nella fotografia, che vi sia una labile certezza: ovvero che alcuni elementi della sua identità possano essere fissati all’interno dello spazio di uno scatto, ma al di fuori di ogni evento, perché il tempo e la casualità implicano che ogni cosa sia soggetta a un inarrestabile mutamento.

La seconda riguarda la lettura del suo libro. Alla sequenza lineare delle pagine, in cui a ogni oggetto corrisponde un momento, essa invita a compiere un andirivieni libero e soggettivo. Non è un caso che le didascalie delle sue immagini, poste alla fine del volume, suggeriscano ad ogni spettatore-lettore di avanzare e regredire liberamente: “Life is always an uncertain adventure” afferma la fotografa. Il titolo del libro è indice di questa incertezza e della sua libertà. “Six degrees of freedom”, spiega la fotografa: “proviene da una espressione marittima usata da navigatori e gente di mare. Sei diversi movimenti permettono una nave di essere libera in mare: in avanti, all’indietro, a destra, a sinistra, in altro e in basso. Mio nonno materno era un navigatore e il mio libro parla di eredità, radici, destino, della ricerca del mio padre biologico e di ricordi”.

In questo caos temporale all’immagine fotografica è assegnata una nuova possibilità, quella della nascita per partenogenesi, quasi come se Jessica Backhaus compisse il tentativo di “mettersi al mondo nel proprio mondo”, di rinascere dai propri occhi, attraverso il racconto latente delle immagini.

Fra di esse ce n’è una che mostra tutto questo: “Slide”, a pagina 9. Si vede uno scivolo colorato, abbandonato in direzione di una piscina dall’acqua stagnante. Non vi è nessun bambino che gioca. Solo un silenzio immobile. In questo istante sospeso sembra che la fotografa scivoli giù, con un corpo fantasma verso le acque verdi, come una creatura immersa nel suo naturale elemento. Con una differenza. La sua rinascita non avviene verso l’esterno, dalla dimensione uterina a quella del mondo, ma a ritroso: dal fuori, dalla realtà, al dentro delle acque di un tempo privo di direzione, ovvero al momento dell’origine.

Così le immagini rigenerano il suo passato dal caos, divengono esse stesse un’immagine-madre, o un’immagine-padre, come quella suggestiva evocata da Roland Barthes nel celebre giardino d’inverno, la sola capace di avvicinarsi al vero noema della fotografia: intrappolare i fantasmi e mostrarli nella loro materialità, come reperti archeologici provenienti da una distanza inattingibile, insieme “archè” ed “archivio”: sostanza originaria delle cose e memoria, caos e ordine. Perché queste immagini non solo rappresentano un possibile incontro della fotografa con le sue origini, ma anche uno spazio dove avviene l’incontro della fotografia con se stessa, dove la potenza del “non dire” riporta anche all’origine dell’immagine, al suo inappellabile mutismo.

Un istante dove la prevale la dimensione preverbale dell’infanzia, dell’assenza di parola, tempo e luogo di tutte le parole e di tutti i silenzi, il nucleo oscuro in cui precipitare, come Alice nel Paese delle Meraviglie. “Guardami!” chiedono in silenzio le immagini di Jessica Backhaus-Alice. E poi: “gettati nelle mie forme, lasciati precipitare!”. Così invece di generare un “fatto estetico” esse, come un ready-made, ci restituiscono il nostro sguardo, contemplandoci a loro volta con il loro sguardo lento e opaco. “Break on through to the other side” urlava Jim Morrison ad occhi chiusi. Questo è possibile anche con le immagini di Jessica Backhaus, in silenzio, con gli occhi aperti.

Jessica Backhaus

six degrees of freedom

Micamera, Milano fino al 25 febbraio 2017.

Con l’artista tedesca, Micamera inaugura una serie di eventi in collaborazione con alcune gallerie, specializzate in fotografia nel panorama internazionale.