Licalbe Steiner

C’è qualcosa che passa in ogni singolo oggetto della produzione di Albe e Lica Steiner, qualcosa che lo supera, liberandolo dal suo isolamento: come una sospensione aggrappata alla materia delle cose, nella sostanza delle sue forme, che interroga lo sguardo e che richiama a un’umanità (o cura o ragione profonda) che vi è stata impressa all’origine attraverso un gesto progettuale e che ancora suona come atto di condensazione in cui si dà aderenza tra pensiero e forma, tra lavoro costruttivo e ricerca sperimentale. È quell’amalgama di presenze che si imprimono come pensieri tangibili, ogni volta che la ricerca è un movimento autentico di studio e un’esplorazione per tentativi e per prove dentro la materia a cui il grafico è chiamato a dar forma: il suo tentativo continuo di scrivere per immagini attorno a un vuoto, quel suo compito di dar corpo a un oggetto ancora inesistente e che può nascere solo come gesto di volontà e desiderio.

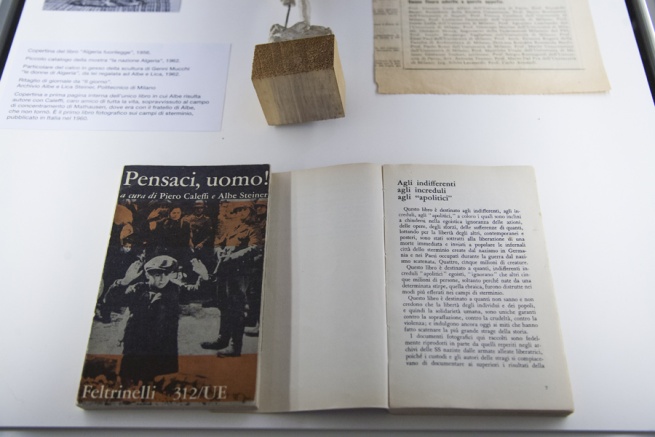

La densità con cui le vetrine espositive del museo del Novecento di Milano e le pagine fittamente illustrate del catalogo hanno presentato l’opera di Albe e Lica Steiner (Licalbe Steiner, grafici partigiani) non marcava la bravura del grafico, ma esplorava quella relazione sottile che da sempre lo studio LAS (il marchio, un nodo che rinsalda nello spazio l’acronimo dei coniugi progettisti) aveva imbastito come sua vera opera – proprio necessità, esigenza di un preciso pensiero progettuale. Un’opera vissuta come organismo, tessuta – con impegno didattico e civile – nella quantità e varietà di commesse che si erano succedute a partire dagli anni ’30 del novecento; e condotta con un lavoro quasi operaio, in cui ogni pezzo – che sia progetto concluso o maquette, schizzo, bozza, materia preliminare di studio – partecipa di un flusso di immagini che si concatenano l’una all’altra, così che da ogni singolo oggetto ne risuoni per rimandi e richiami il quadro intero. Ed era nei gesti di raccogliere e riorganizzare ritagli e scritti (viene alla mente la grafica ruvida della mostra sulla Liberazione del ’45) che già si fondava un loro singolare racconto: come nei libri mai conclusi in cui Albe Steiner usava ridisporre i materiali di progetto “per i giovani e per gli studenti”; come negli album e nei quaderni che andava compilando con un amorevole esercizio di composizione.

Sono oggetti, tutti, dentro cui spira l’aria casalinga di chi attraverso gli strumenti ancora artigiani di un mestiere andava a tracciare e scoprire le forme sempre variabili di un mondo pensato e immaginato insieme come costruzione: pensato/immaginato (un unico verbo) dentro e attraverso i tagli della carta, il modello in scala, il disegno a biro, a matita, a pennello, l’annotazione, il montaggio a tempera e a collage, le sovrastampe rese con lucidi colorati – il rosso prima di tutti, ma anche il giallo, il blu, il verde per la quattordicesima Triennale di Milano -, scontorni e inquadrature, ripetizioni e sovrapposizioni di figure scritte con la luce sulla carta sensibile.

Mezzi che preparano il lavoro pratico e teorico della comunicazione, chiamata a unire in un tratto (o in un taglio) l’esistenza del mondo: per dargli un senso e un’immagine capace di significare, per rivelarne una realtà resa manifesta e vivibile (a portata di sguardo e di mani) nei limiti visivi di una raggiunta identità che si fa mostra agli occhi di tutti. Questo fa la copertina rivestendo il volume di un libro, questo fanno il marchio o l’imballaggio: penetrando nella materia volatile del mondo ne distillano il senso per uscirne come immagini di rispondenza a cui il mondo andrà aggrappandosi per riconoscere, identificare e capire se stesso.

Il visibile, quindi, che affidava la propria traccia al multiplo pervasivo della stampa dentro cui l’identità delle cose sarebbe rimasta impressa passando per un pensiero (visivo) capace di sintetizzarla e darle un volto: al grafico si chiedeva di definirne i lineamenti (lo facevano industrie, giornali, teatri), in tratti che rispecchiassero una singolare, inconfondibile idea di esistenza, ora attraverso la figura pregnante e riproducibile del marchio, ora nelle strutture salde e variabili delle gabbie editoriali.

Un esercizio importante di denominazione dove la grafica, alla ricerca di un proprio ruolo in un’Italia di ricostruzioni, aveva il compito – quasi novella Adamo – di attribuire il nome alle cose. Nome che sarebbe stato però sempre inscritto nel visivo: un modo di far abitare la realtà attraverso i segni in cui il reale si sarebbe riconosciuto; ma modo, anche, di far riemergere la verità del reale (quella sconvolgente dei campi di sterminio in cui le famiglie Steiner erano state direttamente coinvolte) a cui non si sarebbe più potuti restare indifferenti o increduli.

Dentro questo esercizio di visibilità già si intravedeva il compito progettuale di riconciliare un’esigenza di chiarezza assoluta a qualcosa che il disegno grafico lascia preziosamente vibrare come materia complessa nei fondamenti visivi delle sue leggi: un più di significato che la sintesi del visivo porta sempre con sé, un moto di condensazione che sfugge all’idea aberrante di una riconoscibilità scontata. Proprio perché la somiglianza di un volto non è mai in un mimetismo di tratti fissati nell’esattezza dei suoi lineamenti, o nella metrica precisione dei suoi raccordi, ma si trova in un equilibrio ambiguo dove il segno grafico oscilla in un doppio movimento di concentrazione e risonanza, di sintesi e di fuga, messo in moto per risvegliare i sentimenti imprendibili che hanno animato quel volto e richiamarvi i caratteri invisibili che sotterraneamente lo hanno scolpito nel tempo. Una congiuntura tra reale e rappresentazione, dove la grafica non finisce di associare e dissociare insieme (lo si vede bene nello sguardo dilatato imposto dalla scritta “a metà” di un opuscolo dedicato alle condizioni della donna, lo si scorge sul manifesto per la pace del ’56 nella tensione vitale della rosa che affonda le radici dentro la cavità dell’elmetto), cercando nella sottigliezza dei suoi linguaggi, congiuntamente, l’evidenza e il senso più profondo dell’oggetto, quello più prossimo al pensiero della cosa (il “contenuto” di cui parlava Albe Steiner).

Grafica era, allora, questo mestiere di capire ed educare a capire – suo primo dovere – accompagnato da una fantasia di mezzi visivi e di linguaggi – arte, fotografia, tipografia – lasciati disponibili, senza inibizioni, a nuovi usi e a nuove interferenze.

C’era un sapere indiviso che animava la vita e il fare progettuale degli Steiner, dove l’una filtrava indistintamente nell’altro. E le immagini che ne nascevano si costituivano per intima necessità, per una capacità di sguardo che andava a intuire nelle forme vissute un singolare mondo figurale giocato sul limite tra noto e ignoto come sul ciglio di una corrispondenza di cui ci si lascia stupefare, ma che è stata cercata sino in fondo e si esplicita nell’idea di progetto come al culmine di una coincidenza.

Nella ricerca delle forme c’era, infondo, la consapevolezza che le immagini bisogna averle negli occhi: aver capito gli oggetti, averli esperiti e conosciuti attraverso un sapere sperimentale. Questo, da un lato, avrebbe portato il lavoro immaginativo a un’intimità di visione, a figure care, oggetti e immagini vissute che volgono a un fondo di figurazione originaria (lo erano le astrazioni del telo di Panarea, le volute dei nastri, le silhouettes d’ombra giocate in camera oscura), ma mosse in direzione di un ritrovamento, quasi un ritorno al fondo di un proprio personale immaginario da riscoprire piano piano tra nuovi segni in cui imbattersi come scoperte dello sguardo. Ma per altra via c’era anche un lavoro di appropriazione e comprensione delle forme da scrutare nel ventaglio delle loro potenzialità comunicative, nei traslati di senso che ogni immagine porta con sé come linguaggio: la fotografia di una provetta farmaceutica che si fa presto immagine di vetro e trasparenza, poi simbolo di chimica, richiamo alla ricerca, idea di scienza… Su questa scia, trasportati in una catena mobile di declinazioni, si segue per rimandi un’articolata sintassi di modi espressivi e di pensieri: liberazioni dell’immagine in potenza (Bildidee, “idea figurale” l’aveva definita Anceschi), che se aveva spesso come pretesto il fine di un progetto grafico, viveva però sempre di un’apertura sperimentale illimitata che inquieta l’oggetto nei suoi tratti semantici e formali, facendo nascere repertori di immagini in attesa e visivi esercizi di pensiero.

Il lavoro grafico era qui un’opera di immersione nel tessuto vivo della realtà a cui avrebbe corrisposto – una volta preparato lo sguardo – l’emersione di un elemento strutturale capace di sostenere l’intero senso del progetto: ribadiva Steiner la necessità di vivere il tema progettuale dall’interno, di riconsiderarlo in una sua radice prima di studio e conoscenza, alla ricerca di un senso che innestandosi nella fantasia del grafico gli avrebbe regalato un disegno differente per ogni progetto. Non la riproposizione di un’idea o di un personale immaginario stabilito a priori, non decoro e non stile, ma la coscienza di un modo che definiva nel suo impianto più profondo i termini della progettazione, riportandola ad una scienza del vedere, ma anche agli usi, alle funzioni e alle necessità del sociale. Lasciato in secondo piano il “bel disegno” l’opera degli Steiner si faceva forte invece di quella struttura sottesa, di significato, che innervava un tratto radicato (e radicale) dentro cui il progetto poteva edificare (tra oggetti di design e spazi allestitivi, tra scatole-cucchiai e imballaggi-espositori) una coerente visione di sistema. Così venivano alla luce il marchio a croce per la farmaceutica Pierrel imperniato in una partizione che calcava la progressione dell’efficace assunzione del farmaco e il logo di Coop dove il senso cooperativo di una concatenazione partecipata era stato riconosciuto e saldato dai grafici nel ripetersi fluido delle lettere.

È a quella presunta arte della meraviglia e dell’incanto, all’arte di illusionismi apparenti (così per molti la grafica) che Albe Steiner e Lica Covo si erano dedicati ribaltandone però i presupposti illusori, i lezi, i vanti manieristici, per cercarvi un desiderio di sincerità (di qui il tratto strutturale, la tensione asciutta della comunicazione già forte nell’evidenza grafica del colore in sovrastampa) che non si trovava nelle utopie astratte della società, ma dentro il loro stesso mestiere, matrice di un pensiero etico che avrebbe guidato nel fondo le forme e le apparenze (“usate dall’uomo per l’uomo e non contro l’uomo”).

Che attraverso gli artefatti grafici si possa allora cogliere l’espressione di una società, che i suoi desideri vengano disserrati nell’impaginazione di un libro, nella testata, nel formato o nelle pieghe di un giornale, e che vi emerga insieme una sua visione di futuro: come se alla materia apparentemente volatile della comunicazione fosse data la capacità di penetrare nei recessi più intimi delle cose e della vita, votata non solo a coglierne uno sguardo esistente, ma a trasformare di momento in momento quello sguardo attraverso l’opera di un’immaginazione in formazione. La grafica, avevano intuito i due progettisti, passava nelle maglie più recondite della società facendo uso dei suoi stessi segni (ma rileggendoli, interrogandoli), quasi che la comunicazione fosse un frutto di pure foglie da scrutinare instancabilmente per passare dal singolare al collettivo, dall’individuo alla società, dalle storie personali a quelle di una Nazione, pur sapendo che il centro (inesistente) poteva essere ritrovato solo in quei passaggi: come opera di interstizi, di tramiti, di scostamenti.

Il ruolo cardine del segno si faceva allora sentire come specchio delle profondità del vissuto in cui la grafica per due volte tornava a riannodarsi alla vita: attingendo ai modi di una società che occorreva guardare, riconoscere e definire nella novità dei suoi atteggiamenti, nella contemporaneità dei suoi gesti; e poi il suo ritorno in quanto oggetto – in quanto vita –, pungolo di un pensiero visivo di cui il grafico doveva cogliere la responsabilità.

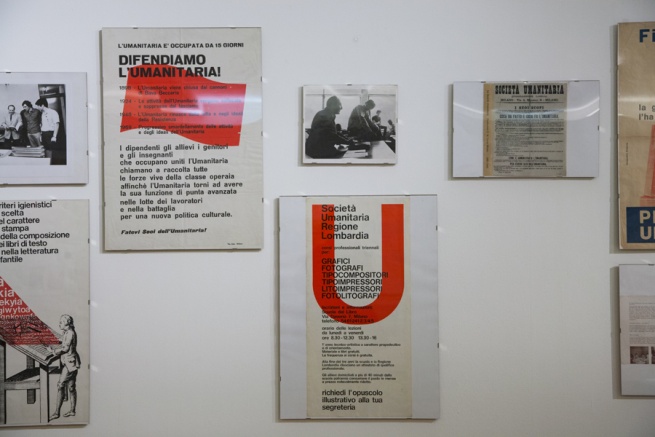

Da protagonisti c’era la necessità di fondare (gli anni, quelli della nascita del Compasso d’oro, delle associazioni e delle riviste di design) il senso di un pensiero visivo, di capirne i gangli vitali, di riconoscere – cercandone una definizione attraverso l’insegnamento – le funzioni di un nuovo mestiere che sapesse rimette sulla stessa bilancia l’eredità artistica e il patrimonio scientifico, portando con sé l’una e l’altro come una cartilagine che permea il tessuto sociale e rende possibili i suoi movimenti. Era la fiducia che la grafica con le sue forme strutturate avrebbe riportato alla società nuove visioni di appartenenza (lontane dai terrori della guerra) a partire dalle sue maglie etiche ed estetiche, e che avrebbe ridato alla vita (nel suo stesso tessuto, col suo stesso linguaggio) la prospettiva condivisibile di una cultura di cui tutti sarebbero stati partecipi. Grafica: come opera costruita nella sedimentazione del sociale, opera sintetica di un tempo lungo – non di un tempo breve, come siamo abituati a pensarla –, opera dello spazio che densifica in un duplice lavoro di solidità e levigatura, così che il tempo della sua fruizione non sia più il veloce consumo dell’immagine, ma il quadro immaginifico – di denuncia, di critica, di cura – dentro cui il guardare si incaglia interrogando come in uno specchio di brame e di paure il proprio stesso sguardo: un guardare-guardarsi nel fondo dei propri desideri (dai cataloghi dei tessuti Berberg alle vetrine della Rinascente), delle proprie visioni (l’impianto grafico de Il Politecnico, i manifesti politici, la fondazione della Scuola Rinascita, l’insegnamento e la direzione all’Umanitaria), dei propri terrori (i libri, i manifesti e gli allestimenti per l’Associazione Nazionale ex deportati).

Riconosciuta come forma di pensiero, la grafica si definiva allora nell’innesto di una ragione che si chiama progettuale: qualcosa di autentico affidato alla materia fragile e potente della visibilità, a un’armatura splendente – un esoscheletro – che ordina, congiunge e articola, che sottolinea e rivela, temprata nelle tragedie e nelle incomprensioni dell’umano a cui non manca di volgersi con un chiarore diurno.

Fotografie di Antonio Mottolese e Roberta Sironi.