“Parasite” e dintorni / L’occhio del figlio, l’immagine del padre

Il termine “metaforico” è ripetuto più volte in Parasite (2019) di Bong Joon-ho, e riporta alla mente l’immagine delle serre bruciate in Burning (2018) di Lee Chang-dong – un altro film coreano ispirato a un racconto di Haruki Murakami –, o quella del misterioso elefante di An Elephant Sitting Still (2018) di Hu Bo. La metafora è una figura di confine tra presenza e assenza, reale e immaginario: deriva almeno in parte da una finzione, ma allude sempre a una particolare verità. In diversi film rappresentativi delle più importanti tradizioni cinematografiche asiatiche degli ultimi decenni – dal nuovo cinema di Hong Kong a quello taiwanese, passando per il Giappone, la Cina e la Corea del Sud –, espedienti come il ricorso a oggetti simbolici o medium iconici sono impiegati con grande coerenza per esprimere gli aspetti più nascosti di certe dinamiche sociali e familiari. Un motivo che in Parasite permette di approfondire il discorso sui conflitti di classe riguarda ad esempio il rapporto tra generazioni differenti, e nello specifico tra padri e figli. Altre rappresentazioni memorabili di questo rapporto, analizzate nei paragrafi successivi, compaiono in Angeli perduti (1995) di Wong Kar-wai, Yi Yi (2000) di Edward Yang, Father and Son (2013) di Hirokazu Kore-eda e Takara – La notte che ho nuotato (2017) di Damien Manivel e Kohei Igarashi, e pur nella diversità degli approcci riflettono alcune tendenze comuni, a partire da una visione della figura paterna che assume il punto di vista dell’infanzia come occasione di uno sguardo alternativo, metaforico e rivelatore.

I.

Una delle prime scene di Parasite (2019) mostra un disegno del piccolo Da-song, incorniciato e appeso accanto a una foto di famiglia che l’inquadratura taglia a metà. Sua madre lo definisce un autoritratto del bambino, descritto come un artista in erba, e in seguito la macchina da presa ne riprende da vicino un altro analogo. Il tono umoristico di entrambe le scene riesce a dissimulare il carattere inquietante dei disegni, e soprattutto la presenza di dettagli che evocano con largo anticipo il nucleo più oscuro della storia, ma dei quali è impossibile accorgersi a una prima visione. Il disegno di Da-song, come ha scritto Dario Tomasi, «è in qualche modo lì a indicare lo “scheletro che si nasconde nell’armadio”», e che nel corso del film assume una concretezza crescente: dapprima è un trauma avvolto nella sfera del non detto, in seguito è un fantasma, e infine si rivela un uomo in carne e ossa. Nel primo disegno somiglia davvero a uno scheletro disseppellito (sotto la tenda, in basso a destra, è possibile riconoscere altre ossa, e sopra una grande freccia gialla che indica una direzione ascendente); nel secondo impugna un’arma; in entrambi ha il volto insanguinato.

“Parasite” (2019), Bong Joon-ho.

Diverse metafore disseminate nella pellicola dal regista – la cui incredibile meticolosità gli è valsa il soprannome di “Bongtail” (Bong + detail) – non alludono solo all’evidente conflitto di classe. L’immagine delle scale in salita, ad esempio, oltre al desiderio di un’ascesa sociale richiama la dinamica tipica del perturbante freudiano, rilevabile nel momento in cui alcuni contenuti inconsci affiorano al livello della coscienza. I riferimenti allo “spirito” degli indiani e alla “materia” dei prodotti americani, allo stesso modo, mascherano dietro un’esplicita satira del consumismo un discorso molto più ampio, di carattere non solo sociale ma anche generazionale. La famiglia “sotterranea” appartiene a una generazione precedente rispetto a quella dei genitori di Da-song, proprio come i nativi americani rispetto ai discendenti dei colonizzatori, eppure il bambino conserva con essa un legame segreto che alcuni indizi sui segnali in codice Morse lasciano supporre non del tutto inconscio.

Un’altra immagine emblematica di una dinamica generazionale è la roccia che Ki-woo riceve in dono da un amico (o meglio, significativamente, dal nonno di quest’ultimo). La roccia che emerge dall’acqua è l’elemento naturale trasfigurato in espressione artistica, simbolo di un’eredità alternativa e di un progetto per uscire dalla propria condizione di povertà, vale a dire di tutto ciò che il ragazzo non ha avuto dal padre, e che a più riprese cerca di ottenere (ovvero di dargli) mediante un illusorio ribaltamento dei ruoli. Bong Joon-ho ha spiegato che suo padre collezionava rocce, ma che già nella generazione dei suoi coetanei quell’hobby era scomparso, e a proposito delle scene in cui Ki-woo coinvolge il padre nel suo piano ha paragonato il figlio a un regista e il padre a un attore, proprio come avviene quando Da-song, d’altro canto, spinge suo padre a comunicare col Walkie-talkie e a partecipare alla recita per il suo compleanno. «Non chiamarmi papà,» dice a Ki-woo suo padre in cantina, nel momento in cui la fotocamera di un cellulare smaschera la loro finzione. E il figlio, che gli aveva confidato di non considerare un falso il suo finto diploma, parla a un certo punto dei genitori ideali che una coppia di attori avrebbe impersonato al suo matrimonio, ma alla fine sogna di poterlo riabbracciare per davvero, superando la comunicazione a distanza di cellulari, Walkie-talkie o segnali in codice. Da una montagna, intanto, scopre che anche la villa appartenuta alla famiglia Park può essere guardata dall’alto.

II.

La più commovente tra le storie che si intrecciano in Angeli perduti (1995), il quinto lungometraggio di Wong Kar-wai, è senz’altro quella del giovane He, un ragazzo che ha smesso di parlare all’età di cinque anni. He ha perso la madre quando era ancora bambino, e conduce una vita solitaria assieme al padre, proprietario di un piccolo albergo, con cui mantiene rapporti piuttosto freddi. È la stessa voce del ragazzo a comunicare i suoi pensieri allo spettatore, sollecitando però a più riprese il dubbio che si tratti di un narratore inattendibile. Più che offrire un canale di accesso diretto alla coscienza del personaggio, infatti, l’espediente della voice-over contribuisce qui alla messa in scena di un discorso ambiguo, fondato soprattutto sul conflitto tra il dominio dell’interiorità e quello della sua manifestazione esteriore.

Vedendo il proprietario del bar dove lavora registrare un video da spedire al figlio lontano, un giorno, He pensa che gli piacerebbe trovarsi nei panni di quest’ultimo per provare la gioia di ricevere una videocassetta, e dopo essersi fatto spiegare il funzionamento della telecamera sperimenta attraverso tale medium una nuova possibilità di espressione svincolata dal linguaggio verbale. Il ragazzo comincia a filmare il padre in vari momenti della giornata, suscitando la sua ira quando lo disturba in presenza di clienti e perfino nel bagno, e una notte, mentre il padre dorme, sistema la telecamera in modo che possa riprendere entrambi, coricandosi poi nel letto al suo fianco. Il confine che separa il sonno dalla veglia, e più tardi la barriera di una parete, dietro la quale il figlio può spiare di nascosto il padre mentre guarda divertito i video che lo ritraggono, consentono al regista di rivelare in forma indiretta l’affetto che lega i due personaggi, al di là del loro rapporto esteriore. Dopo la morte del padre, infine, sarà il ragazzo a riguardare più volte i filmati alla televisione, in una scena dove l’estremo grado di separazione tra i due coincide agli occhi dello spettatore con la loro massima intimità.

“Angeli perduti” (1995), Wong Kar-Wai.

Una riflessione che può essere assunta come chiave di lettura della saga familiare taiwanese narrata nell’ultimo film di Edward Yang, Yi Yi (2000), riguarda la consapevolezza che è impossibile comprendere la totalità della vita a partire da un singolo punto di vista. L’espressione più chiara di questo pensiero è formulata in un breve dialogo, attraverso le domande che il piccolo Yang-Yang rivolge a suo padre:

– Papà, tu non vedi ciò che vedo io e viceversa. Come posso sapere ciò che vedi?

– Bella domanda. Non ci ho mai pensato. Per questo ci serve una macchina fotografica. Non vuoi imparare a usarla?

– Papà, noi conosciamo solo metà della verità?

– Cosa? Non ti seguo.

– Posso vedere ciò che ho davanti, non dietro. Quindi conosco soltanto metà della verità, no?

La macchina fotografica, datagli dal padre, diventa così il mezzo con cui il bambino tenta di colmare una lacuna prospettica. Entrato nella camera del figlio mentre quest’ultimo è altrove, più tardi, il padre scopre infatti che ha sviluppato una serie di fotografie che ritraggono esclusivamente persone viste da dietro, e in una scena successiva, in presenza del padre, il bambino consegna al cognato la foto della sua nuca, dicendogli: «Non riesci a vederti, ora ti aiuto».

Il fatto che Yang-Yang sia una sorta di alter ego infantile del regista è evidente non solo a causa del nome, o di una scena in cui il maestro di scuola, dopo aver visto altre sue foto, lo definisce sarcasticamente un artista d’avanguardia. Molti aspetti del film, riflettendo in particolare i motivi della duplicità e della prospettiva limitata, instaurano una corrispondenza tra ciò che il bambino prova a fare con la sua macchina fotografica e il modo in cui Edward Yang ha scelto di raccontare la sua storia. Diversi nomi dei personaggi sono doppi (Yang-Yang, Ting-Ting, Min-Min), e lo stesso titolo del film evoca anche a livello semantico una significativa ambiguità: 一 一 vuol dire in cinese “a uno a uno”, nel senso di “uno dopo l’altro”, ma scritto in verticale somiglia al carattere 二, che sta per “due”. Tra le opzioni stilistiche che confermano questa associazione, la più esplicita è la ripresa di un personaggio da dietro, che può anticipare situazioni inattese (soprattutto nel caso del padre) o conseguire dalle interazioni dei personaggi (il maestro sgrida Yang-Yang e gli ordina di girarsi contro il muro; il bambino fissa il volto di una donna, e spiega poi al padre: «Volevo sapere perché è triste. Da dietro non si capiva»). Più in generale, però, il discorso può essere esteso al tipo di rappresentazione a distanza prediletto da Yang, nel quale l’immagine di ogni persona sembra inscindibile dallo spazio circostante, o in altre parole dalla collocazione in un contesto più ampio.

“Yi Yi” (2000), Edward Yang.

Se è facile scorgere nella figura di Yang-Yang un ritratto dell’artista da bambino, allargando lo sguardo è possibile d’altro canto invertire l’equazione. In questo senso non è tanto il bambino a muovere i primi passi lungo la strada che farà di lui un artista, ma è il ruolo stesso dell’arte, intesa come occasione di comprensione di una realtà complessa, irriducibile all’adesione a un singolo punto di vista, a richiamare un’importante funzione di cui ogni bambino si fa portatore all’interno della propria famiglia e della società, a partire dall’attimo in cui rivolge per la prima volta il suo sguardo sulle cose, e poi pone domande che molti adulti hanno dimenticato, e di cui nessuno conosce la risposta.

Un regista che ha più volte dato voce all’infanzia in questi termini, in film dove ritornano spesso i temi degli affetti familiari, della memoria e dell’assenza, è Hirokazu Kore-eda. Anche in Father and Son (2013), come in Yi Yi, assistiamo al momento in cui viene scattata una simbolica foto di gruppo. Nel film di Yang l’occasione è il matrimonio con cui si apre la storia, complementare al funerale che sancirà la sua conclusione. Nel film di Kore-eda, invece, la scena compare nella seconda metà della pellicola, e sembra conferire allo scatto il carattere definitivo che è proprio delle foto ricordo: le due famiglie, che fino a poco tempo prima non si conoscevano, hanno scoperto che i loro primogeniti sono stati scambiati in ospedale subito dopo la nascita, e dopo aver deciso di rimediare all’errore sono consapevoli di posare per l’ultima volta accanto ai bambini che per sei anni hanno cresciuto come loro figli.

”Yi Yi".

“Father and Son” (2013), Hirokazu Kore-eda.

Poco prima di questa scena anche il padre di Keita, come quello di Yang-Yang, gli aveva offerto in dono una macchina fotografica, ricevendo però il rifiuto del bambino. In uno dei loro rari momenti di confidenza Keita aveva chiesto al padre di fargli una foto, ma all’improvvisa offerta di quel dono, intuendo che poteva trattarsi di un regalo di addio, gli aveva subito restituito la macchina. Una delle doti più apprezzabili di Kore-eda, in effetti, è la capacità di far trasparire il mondo interiore dei suoi personaggi tra le pieghe della storia, a partire da piccoli dettagli e quasi sempre senza bisogno di parole. Un semplice sguardo alla foto di gruppo, ad esempio, è sufficiente per farsi un’idea piuttosto chiara del carattere delle due famiglie e dei loro singoli componenti, e anche per notare come dopotutto, nonostante le enormi differenze di indole che intercorrono tra il piccolo Keita e suo padre, la loro posa con la testa piegata da un lato sia la stessa.

Nel corso di film, fino al momento della foto di gruppo, il punto di vista dei genitori risulta di gran lunga predominante. Entrambe le coppie, benché elaborino a modo loro la scoperta di un figlio biologico sconosciuto, condividono la stessa ansia di trovare al più presto una soluzione, e per questo motivo si richiamano spesso al presunto interesse dei bambini, senza però interpellarli né provare a mettersi nei loro panni. Per il padre di Keita, un architetto di successo che da tempo stenta a riconoscersi nel carattere troppo sensibile e arrendevole del bambino, l’idea di rimediare allo scambio coincide in particolare con l’opportunità di conoscere un figlio che finalmente può corrispondere alle sue aspettative. Se questa idea gli si rivela poi come il frutto di un desiderio egoistico, ciò accade perché un giorno, scorrendo per caso le foto sul display della sua macchina fotografica, scopre che Keita era solito fotografarlo di nascosto. L’uomo è letteralmente costretto a guardarsi con occhi nuovi, e per la prima volta, assumendo il punto di vista del bambino, capisce cosa significa essere padre.

“Father and Son”.

III.

La foto di famiglia che compare in una delle prime scene di Takara – La notte che ho nuotato (2017) di Damien Manivel e Kohei Igarashi, film notevole per la totale assenza di dialoghi e una delle rappresentazioni dell’infanzia più pure che si siano viste al cinema negli ultimi anni (e non solo), ritrae un nucleo familiare che è tale anche nella realtà. La foto è appesa in casa, ed è inquadrata in un momento particolare della notte, nel quale tutti i membri della famiglia, pur condividendo lo stesso ambiente domestico, sembrano soli. La figlia e la madre dormono nelle loro camere. Il padre ha appena finito di fumare una sigaretta in cucina ed è uscito di casa per andare al mercato del pesce, dove lavora. Il figlio, un bambino di sei anni di nome Takara, non riesce a prendere sonno: ha guardato dalla finestra la macchina del padre allontanarsi, è sceso in cucina per uno spuntino notturno, ha cercato invano di svegliare la sorella maggiore, e ora, non appena la macchina da presa finisce di inquadrare la foto di famiglia, si mette ad allestire nella sua cameretta un set fotografico, ricreando con modellini di animali il ritratto di una famiglia che le lenzuola bianche fanno immaginare avvolta dalla neve.

La macchina da presa segue da vicino il piccolo Takara per un arco di tempo che in poco più di un’ora di pellicola ne copre ventiquattro, dal momento in cui il padre esce di casa in piena notte fino al momento in cui la notte successiva il padre si reca ancora al lavoro, mentre il bambino, esausto, dorme. L’intera giornata, nel mezzo, vede Takara attraversare solo il panorama innevato e quasi deserto del suo paese, allontanandosi sempre più dai luoghi familiari per inoltrarsi in territori sconosciuti. Seguendo in silenzio i suoi passi, a poco a poco, lo spettatore scopre che il bambino sta cercando la strada per il mercato del pesce, aiutandosi con alcune foto che ha scattato tempo prima, un giorno in cui il padre l’ha portato con sé per fargli vedere il luogo dove lavora. Il novello Pollicino ha fame di affetto, e non deve sconfiggere un Orco, ma la distanza e la solitudine.

“Takara – La notte che ho nuotato” (2017), Damien Manivel, Kohei Igarashi.

Seduto al tavolo di un fast food, a un certo punto, Takara scorre i suoi scatti sul display della macchina fotografica, e non appena compare l’immagine del padre l’inquadratura resta fissa per ben dieci secondi sulla foto che lo ritrae sorridente. I registi hanno spiegato che si tratta della prima foto che il bambino ha scattato con la macchina, regalatagli per Natale dai genitori, e che l’utilizzo di uno scatto autentico al posto di uno creato ad hoc si è rivelato essenziale per il tipo di narrazione che avevano in mente di sviluppare. La spontaneità di Takara, unita alla delicatezza con cui la macchina da presa si sofferma sui suoi gesti e su problemi quotidiani “a misura di bambino”, dalla perdita di un guanto alla neve sciolta negli stivali, rende del resto difficile stabilire dove finisce la realtà e dove inizia la finzione.

“Takara – La notte che ho nuotato”.

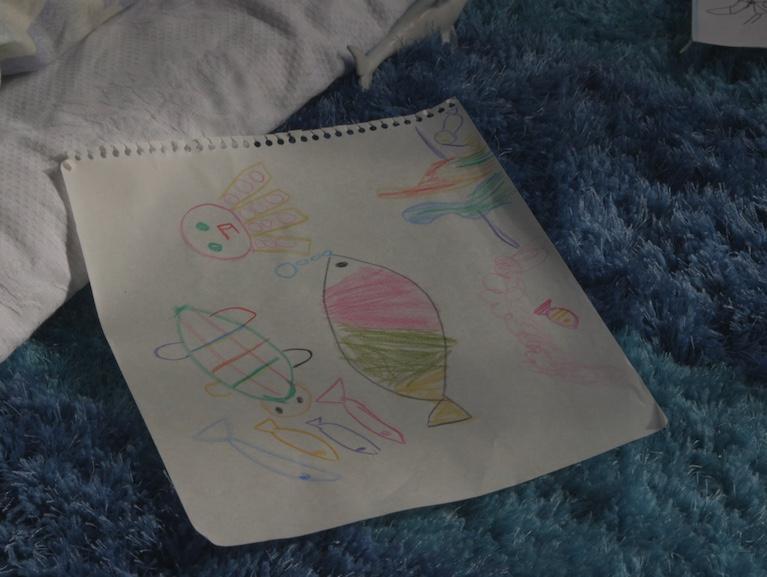

I registi hanno raccontato anche che la scena in cui Takara incontra per strada due cani, e poi si mette ad abbaiare con loro, non era prevista nel copione, ma è nata per caso su iniziativa del bambino, e che appena prima di girare la sequenza della tempesta di neve, dopo aver visto suo padre andare al lavoro, Takara è scoppiato in lacrime, dando sfogo nella realtà a un’emozione che nel film è evocata sempre in forma allusiva. Lo stesso disegno scelto come elemento di connessione tra i due, inizialmente, avrebbe dovuto essere un ritratto del padre, e solo grazie a un’idea di Takara si è trasformato in un disegno di pesci e animali acquatici, attorno al quale i registi hanno poi rielaborato la storia e l’hanno intitolata di conseguenza. Il fatto che la consegna del disegno non avvenga in modo diretto, a quanto pare, ha portato il bambino a confidare alla madre, dopo la prima proiezione al Festival di Venezia, che il film gli sembrava incompleto: aveva immaginato di vedere Takara dare di persona il disegno a suo padre, e chissà se in quel momento stava ricordando una scena realmente girata, una sua fantasia o entrambe le cose.