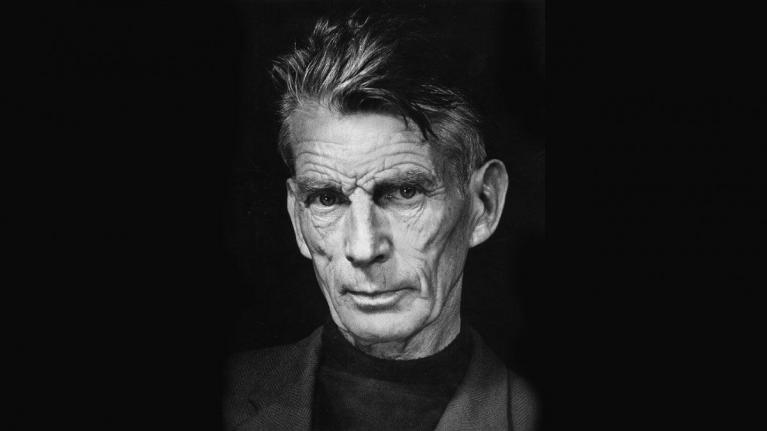

Scrivere è una faticaccia schifosa / Le lettere di Samuel Beckett

È un libro bellissimo, questo primo volume delle lettere di Beckett che viene pubblicato ora dalla casa editrice Adelphi; un libro che permette di approfondire ulteriormente la conoscenza di quel decennio particolarmente problematico che sono stati gli anni Trenta nella vita del grande scrittore irlandese, sul quale già le biografie della Bair e di Knowlson si erano soffermate con dovizia di dettagli proprio perché così determinante per gli sviluppi futuri della personalità e dell’opera letteraria dell’autore. Ed è pure doveroso complimentarsi con i traduttori, Bocchiola e Pignataro, i quali, sebbene già noti per la loro bravura, qui hanno fatto un lavoro davvero impressionante per la precisione con cui sono riusciti a rendere la varietà dei registri utilizzati nei testi e i numerosi e in certi casi continui cambiamenti di toni umorali che caratterizzano gran parte delle lettere le quali presentano difficoltà non meno impegnative da risolvere di quelle che si possono riscontrare negli scritti letterari beckettiani della stessa epoca.

Il periodo in questione è dunque quello che va dal primo soggiorno lavorativo a Parigi del giovane Beckett in qualità di lettore presso l’École Normale Supérieure, alla fuga dalla stessa città compiuta undici anni dopo, a seguito dell’occupazione nazista.

Un periodo tribolato, caratterizzato da insicurezze, indecisioni, ma anche da punti fermi e convinzioni irrinunciabili. Innanzitutto quelle riguardanti la sua carriera di insegnante accademico a cui egli già sembrava predestinato vista la brillantezza dei risultati ottenuti negli studi (First Class Moderatorship in Letteratura moderna al Trinity College di Dublino e Medaglia d’oro) e verso la quale lo stava spingendo, letteralmente lanciando, il suo mentore, professor Rudmose-Brown, a cui Beckett però avrebbe voltato le spalle, sicuro, come avrebbe detto, di non poter insegnare quello che egli stesso non sapeva. In realtà, la sua erudizione era tale che avrebbe potuto consentirgli di svolgere i corsi senza nemmeno l’utilizzo di appunti preparatori, e forse erano state piuttosto le difficoltà di tipo umano incontrate nel rapportarsi agli studenti a convincerlo di non essere adatto al lavoro, sicché dopo poco più di un anno dall’assunzione al Trinity come docente di Lingue e letterature straniere egli avrebbe comunque rassegnato le dimissioni (gennaio 1932). In seguito sarebbe ritornato sui suoi passi non forse tanto da pentirsi della decisione presa, ma evidentemente per riconsiderare l’insegnamento come l’unico lavoro possibile per potere allo stesso tempo dedicarsi alla sua attività di scrittore che stava via via cominciando a intensificarsi. Di anno in anno, ma effettivamente senza troppa convinzione, lo vediamo proporsi per lettera a varie università e istituzioni per ottenere incarichi temporanei di lettorato (a Bulawayo in Rhodesia Meridionale, a Città del Capo in Sud Africa), o come insegnante (a Milano), o addirittura come assistente in campo artistico (a Londra, presso la National Gallery), o per racimolare qualche lavoretto da tutor a Dublino (come avrebbe scritto all’amico di sempre Tom McGreevy nel settembre del 1932).

Tutte queste domande però non avrebbero prodotto alcun risultato di fatto e nemmeno alcun mutamento nella sua situazione precaria – situazione resa ancor più problematica dai rapporti conflittuali con la madre, i quali, da tesi che erano sempre stati, non si può certo dire che fossero migliorati dopo che egli aveva rinunciato alla sua posizione al Trinity. Le difficoltà che egli stava incontrando nella sua vita in famiglia in questo periodo, come pure a Dublino in generale, diventano infatti un altro dei temi ricorrenti nelle lettere, oltre a quelli derivati da una serie di disturbi di salute, o di tipo psicosomatico, e di incidenti veri e propri, come quello, avvenuto nel ’37, in cui avrebbe distrutto l’auto di famiglia, o di altri piccoli fastidi i quali ultimi però potevano tutt’al più fornirgli un suggerimento per qualche considerazione comica, come quella espressa in una lettera all’amico Tom McGreevy il 25 marzo 1936: “Da quando a Natale ho avuto una pleurite doppia secca non posso registrare alcun disturbo preciso, a parte una cisti sebacea nell’ano, che per fortuna è stata spazzata via da un peto prima che fosse operabile”.

Ma il punto più critico di sfasatura col proprio ambiente famigliare e sociale era già stato raggiunto qualche anno prima con la morte del padre, nel luglio 1933, ed era stato proprio a seguito di alcuni problemi fisici e di preoccupanti attacchi di panico, che egli si sarebbe accorto di quanto il suo stato nervoso si fosse deteriorato. In un’intervista rilasciata a James Knowlson nel 1989, cioè poco prima di morire, Beckett ricordava come, dopo la morte del padre, tutti questi problemi, uniti ad altri di ordine psicologico, gli avessero procurato una strana esperienza per lui inspiegabile, ossia quella di bloccarsi mentre stava camminando per strada e di non riuscire più a muoversi (J. Knowlson, Samuel Beckett. Una vita, trad. it. di G. Frasca, Einaudi 2001, pp. 204-205). Questo incidente lo aveva poi indotto, su consiglio del medico (Geoffrey Thompson), a sottoporsi a una terapia di tipo psicanalitico, e poiché la psicanalisi all’epoca non era permessa a Dublino, ciò gli avrebbe consentito di starsene lontano da casa per almeno due anni, dato che la cura si sarebbe svolta a Londra (alla Tavistock Clinic di Malet Place, con il dottor Wilfred Bion).

E dalle lettere di quell’epoca pare proprio che a premergli maggiormente fosse soprattutto questo sbocco dalla vita stagnante che egli stava conducendo a Dublino. Le lettere spedite da Londra, infatti, lo vedono fin da subito molto più attivo sia per quanto riguarda la produzione propria di scritti che l’intraprendenza con cui egli cerca di piazzarli o di procurarsi traduzioni e collaborazioni di vario genere, nonché molto più partecipe alla vita culturale, come attestano i continui riferimenti alle sue frequenti visite alla National Gallery, ai concerti musicali e alle conferenze a cui egli assiste, fra le quali ultime va sicuramente ricordata quella tenuta da Jung all’Institute of Psychological Medicine che lo lascia piuttosto perplesso e di cui scrive a McGreevy, in data 8/10/1935: “[Jung] Mi è sembrato una specie di super AE [AE è la sigla con cui si firmava lo scrittore e teosofo irlandese George Russell], con una mente di gran lunga più vasta, provocatoria e penetrante, ma alla fin fine lo stesso nero di seppia e le stesse fughe dal nocciolo della questione”.

Dopo centotrentatre sedute in poco più di un anno, la terapia avrebbe mostrato i suoi limiti (“Sono del tutto certo che con l’analisi non andrò più in là di così, d’ora in poi saranno soldi sprecati. Eppure non ho il coraggio di troncarla”, da una lettera a McGreevy del 22/9/1935), ma per allora due importantissimi risultati saranno stati ottenuti. Il primo riguarda una ripresa di fiducia nel proprio talento di scrittore e una maggior sicurezza, se mai ne avesse avuto bisogno, cosa di cui è lecito dubitare, dei propri mezzi. Come scrive al fedele McGreevy alla fine della terapia, nella lettera del 16/1/1936: “L’unico piano su cui non vedo dimostrata la mia sconfitta è quello letterario”. Il secondo ha a che fare con la trasformazione avvenuta in Beckett in questo periodo sul piano personale, il cui aspetto principale offre, come già Knowlson aveva rilevato e messo in evidenza nella sua biografia, “la prima spiegazione convincente di come il giovane arrogante, disturbato, narcisista dei primi anni ’30 abbia potuto trasformarsi in qualcuno che si sarebbe distinto per la sua straordinaria gentilezza, la cortesia, l’interesse verso gli altri, la generosità e le ‘opere buone’, quasi sante” (Knowlson, op. cit., p. 212). Il nucleo fondamentale di questa mutazione è contenuto in una lettera che rappresenta il punto di svolta, lo snodo centrale di questo primo volume della corrispondenza di Beckett, lettera che egli aveva scritto come al solito a McGreevy, in data 10/3/1935, e che vale la pena riportare per intero nel punto in questione:

Per anni sono stato infelice, consapevolmente e intenzionalmente, lo sono sempre stato da quando ho terminato la scuola e sono entrato al Trinity College di Dublino, tanto che mi sono isolato sempre più, ho assunto sempre meno iniziative e mi sono abbandonato a un crescendo di denigrazione degli altri e di me stesso. Ma in tutto questo non c’era nulla di morboso a parer mio. L’infelicità, la solitudine, l’apatia e lo scherno erano elementi di un indice di superiorità e garantivano un senso di arrogante “alterità” che appariva giusta e naturale, e non più morbosa dei modi in cui era non tanto espressa, quanto implicita, riservata e a disposizione di una possibile manifestazione futura. Solo quando quel modo di vivere, o piuttosto quella negazione del vivere, si è sviluppato con sintomi fisici così terrificanti da non poter più essere perseguito, mi sono accorto di un che di morboso in me stesso. In breve, se il cuore non avesse introdotto in me la paura della morte sarei ancora qui a sbronzarmi con un ghigno in faccia e a ciondolare in giro con la sensazione di essere troppo in gamba per qualsiasi altra cosa.

In parte questo atteggiamento di superiorità era ancora vivo in Belacqua, il personaggio dantesco assunto come alter ego da Beckett nel suo primo romanzo Dream of Fair to Middling Women (scritto nel 1932 e pubblicato solo sessant’anni dopo) e come protagonista delle novelle di Più pene che pane (1934), ma pian piano sarebbe scomparso assieme alla sua irradiazione linguistica dal piglio magniloquente affettato e ironico. In questi anni di maturazione artistica la vita di Beckett continuerà ad essere ondivaga come la sua opera e sarà solo dopo il definitivo trasferimento in Francia, allo scoppio della Seconda guerra mondiale, e l’assunzione del francese come lingua di scrittura che entrambe – vita e opera – prenderanno una svolta decisiva e nulla del travaglio che aveva costituito la premessa di questo passaggio e di questa trasformazione verrà più richiesto indietro o rivoluto (“Non con il fuoco che sento dentro di me ora” dirà Krapp).

Ma questi sono per lui anni intensi anche per quanto riguarda le letture e i viaggi, questi ultimi fatti il più delle volte per assecondare la propria passione per l’arte, la quale lo porterà, fra il ’36 e il ’37, a soggiornare per oltre sei mesi in Germania, in visita a tutti i musei e alle collezioni d’arte private da Amburgo a Berlino, da Erfurt a Weimar, da Dresda e Bamberg a Monaco (dove fra l’altro conoscerà anche l’attore comico Karl Valentin). In quanto alle letture, oltre ai classici come Dante (che Beckett continua a leggere e rileggere nella sua vecchia edizione scolastica Salani del 1926), Tasso (giudicato in parte noioso), Ariosto (“con la sensazione che sia l’artista letterario più grande di tutti”, come scrive a McGreevy il 5/3/1936), Goethe (di cui legge il Faust, concludendo che “per essere l’opera di una vita trovo una quantità sorprendente di irrilevanza”, a McGreevy, il 7/8/1936), Hölderlin (Ritmi liberi e Ultimi canti) e Sade, che egli considera uno degli autori fondamentali del '700 (così a McGreevy il 20/2/1938), le lettere danno poi un’ampia testimonianza di quali fossero i suoi gusti in campo letterario. A parte qualche raro (e sorprendente) giudizio negativo, come quello dato sull’Origine delle specie di Darwin, di cui egli ricorda solo la frase “I gatti con gli occhi azzurri sono sempre sordi” e che liquida in blocco in maniera drastica dicendo di non avere “mai letto una sbobba scritta tanto male” (a McGreevy il 4/8/1932), o quello su Balzac, a proposito della Cugina Bette (“Mi domando se scrive sul serio o sta facendo una parodia”, a McGreevy, l’8/2/1935), in genere egli è sempre entusiasta di ciò che legge o dei libri che gli danno la sensazione della scoperta, come Moby Dick, di cui dice: “Questa è roba più seria” [rispetto ai romanzi La fiera delle vanità di Thackeray o Punto contro punto di Huxley, citati poco prima nella lettera a McGreevey del 4/8/1932]; o come il Joseph Andrews di Fielding, di cui dice di esserne ammaliato e che giudica una via di mezzo fra Jacques il fatalista e Il vicario di Wakefield, (a McGreevy, l’8/10/1932); o come Il mulino sulla Floss di George Eliot (“Quanta roba ha preso da lei Dickens”, a McGreevy, il 1/1/1935); o come Enrico il Verde, che per vari motivi gli ricorda Manzoni (a Günter Albrecht, il 31/12/1936); o come, infine, La nausea di Sartre, romanzo che egli trova straordinario (a McGreevy, il 26/5/1938).

Altri autori invece gli suscitano una forte impressione nel trovarne riconfermate le qualità che già egli aveva avuto modo di apprezzare a una lettura precedente. Di questi fanno parte Dostoevskij, di cui dice che nessuno ha mai saputo cogliere come lui l’insensatezza del dialogo (a McGreevy, il 29/5/1931); Proust, di cui elogia in particolare l’ultimo volume della Recherche, Il tempo ritrovato, che, a suo parere, “non ha nulla da invidiare a nessuno” (a McGreevy, il 5/12/1932); Fontane ( Effi Briest ) e la “divina Jane” [Austen] (a McGreevy, il 14/2/1935). A questo elenco, che per ovvi motivi non può essere completo, vanno aggiunte poi un paio di curiosità: la prima riguardante Hemingway, a cui Beckett viene presentato da Sylvia Beach nella sua libreria Shakespeare & Company, a Parigi, e che evidentemente lo colpisce solo per la sua corporatura, dato che nella lettera a McGreevy del 5/1/1938 egli lo paragona a una Packard; e la seconda invece riguardante l’esimio poeta Thomas Eliot, che Beckett non doveva avere in particolare simpatia, dato che in una lettera, sempre a McGreevy (29/1/1936), prima attira l’attenzione dell’amico sul fatto che il nome del celebre poeta T. Eliot, se letto a rovescio, forma la parola “toilet”, e poi ne deride l’importanza riassumendo con un “trallallallà” la conferenza sui rapporti fra le varie letterature che Eliot aveva tenuto qualche giorno prima allo University College di Dublino e a cui lo stesso Beckett aveva assistito. E infine, per completare questo breve excursus, vanno citate anche le letture di carattere filosofico che Beckett compie in questi anni, in particolare di Schopenauer, che per un certo periodo è l’unica cosa che egli riesca a leggere (così a McGreevy il 21/9/1937), e delle opere Kant, di cui aveva comprato l’edizione completa a Monaco durante il viaggio in Germania del 1936-37 e che poi si era fatto spedire a Parigi.

Ma, naturalmente, di primario interesse sono le lettere che egli scrive ad amici, parenti, agenti letterari, redattori di riviste e direttori di case editrici, riguardo alla lavorazione delle sue prime opere letterarie e alla loro pubblicazione, a cui però esse sarebbero giunte in diversi casi solo dopo un travagliato percorso costellato di parecchi rifiuti. E queste lettere sono ovviamente la maggioranza, dato che uno dei criteri generali con cui i curatori dell’edizione ne hanno stabilito la scelta da quante ne erano state complessivamente raccolte (circa quindicimila, pari cioè a una ventina di volumi) è stato proprio quello di privilegiare solo quelle che fossero attinenti al suo lavoro di scrittore. Si inizia dunque con un progetto di tesi di dottorato su Proust e Joyce di cui si ha notizia in una lettera del 10/5/1929 al direttore dell’École Normale Supérieure, Ernest Vessiot – progetto che verrà in seguito abbandonato – e si conclude con un accenno, presente nella lettera a George Reavey del 6/12/1939, alla traduzione in francese di Murphy che Beckett aveva intrapreso insieme all’amico Alfred Peron. Nei dieci anni che intercorrono fra questi due progetti, i riferimenti più frequenti nelle lettere sono innanzitutto e in ordine cronologico quelli relativi alla stesura degli scritti saggistici, come il noto Dante… Bruno. Vico…Joyce, pubblicato su “transition” nel giugno del 1929, e l’altrettanto noto Proust, di cui, durante la sua stesura, scrive a McGreevy in maniera piuttosto colorita: “E pensi che dovrò contemplarmi le sue sedute al cesso per 16 volumi!” (estate 1929), “Non riesco proprio a farla ‘sta roba del cazzo. Non so se cominciare dal fondo o dal principio – in una parola, non so se il buco del culo proustiano vada considerato l’entrée o la sortie–libre in ambedue i casi” (25/8/1930). Ampio rilievo viene poi dato alle composizioni poetiche a cui Beckett si stava dedicando in quegli anni e che confluiranno in seguito nelle raccolte Whoroscope (Troioscopo), 1930, e Ossa d’Eco (1935), ma alle quali per il momento egli si riferisce definendole in maniera ironica e non troppo elogiativa i suoi “esemplari di insufficienza respiratoria” (a Seamus O’Sullivan, il 7/8/1931), o le sue “allucinazioni più recenti” (a Samuel Putnam, il 28/6/1932), se non addirittura, questo in relazione alla sola Weg Du Einzige, poi pubblicata col titolo Sanie I, “lungo sputacchio” (a McGreevy, il 13/5/1933).

Anche ai suoi lavori di traduzioni (da Eluard, Breton, Rimbaud, o da Finnegans Wake) viene dato il dovuto risalto, a dimostrazione di quanto questa pratica fosse importante per lui e lo mantenesse attivo anche nei momenti di fiacca, scoramento o di scarsa vena creativa. Una curiosità, a questo proposito, che forse svela un lato inedito della personalità di Beckett e una prudenza, diciamo così, un po’ calcolatrice che difficilmente gli si sarebbe attribuita, riguarda lo scrupolo con cui avrebbe soppesato la proposta rivoltagli dalla Obelisk Press di tradurre Le 120 giornate di Sodoma di Sade, quest’opera che per lui era la più fondamentale del ‘700. A preoccuparlo era il fatto che ciò avrebbe potuto nuocere alla sua situazione letteraria in Inghilterra, pregiudicandogli in futuro la possibilità di pubblicare cose sue, e prima di accettare l’impegno, come poi avrebbe fatto – anche se in seguito la versione inglese sarebbe apparsa ad opera di un altro traduttore e presso un’altra casa editrice – chiede consiglio a McGreevy, anche a proposito di un’eventuale prefazione in cui poter chiarire la propria posizione (lettera del 21/2/1938):

Sarebbe un’edizione limitata di mille copie. Senza nessun tentativo di distribuirlo in Inghilterra o negli Stati Uniti. Ma ovviamente si saprebbe che il traduttore sono io. Non lo farei senza firmarlo con il mio nome. Dell’onta so tutto. Quello che non so è l’effetto pratico sulla mia futura libertà d’azione letteraria in Inghilterra e negli USA. Il fatto di essere il traduttore – e di una traduzione molto letterale – del più “immondo lerciume” potrebbe forse impalarmi come scrittore? Potrei essere messo all’indice e finire retrospettivamente con la museruola? La prefazione è importante perché mi consentirebbe di chiarire il mio atteggiamento.

Più determinato e sicuro è invece l’atteggiamento di Beckett nei confronti delle proprie opere narrative. Anche quando queste riceveranno rifiuti a raffica dagli editori, egli manterrà integra la consapevolezza della loro qualità e della loro validità, divenendo persino inflessibile di fronte alle proposte di modifiche che ne renderebbero possibile la pubblicazione, come nel caso di Murphy, che Houghton Mifflin di Boston accetterebbe di pubblicare ma solo previa cospicua espunzione di interi brani e capitoli – proposta a cui però Beckett replica ironicamente chiedendo perché allora non accorciare il romanzo fino a ridurlo al suo solo titolo; oppure, se anche quello non dovesse andar bene, perché non cambiare il nome stesso del titolo in Quigley, o Trumpetenschlein, o Eliot (così a Reavey il 20/12/1936).

Ma il punto di partenza per la narrativa è rappresentato da Dream of Fair to Middling Women, il romanzo che Beckett chiama il suo “stronzo policuspide” e che, una volta ultimato, viene offerto a diversi editori londinesi (Hogarth, Cape, Greyson, Titus, Methuen), i quali però uno dopo l’altro lo rifiutano, sicché Beckett si ritrova a scrivere mestamente a McGreevy che un “mese di strisciate e leccate di piedi non ha prodotto altro che disinvolti rammarichi in cockney” (18/8/1932). Il romanzo viene così accantonato (sarà dato alle stampe solo sessant’anni dopo, nel 1992), ma alcune sue parti saranno riutilizzate e trasformate già allora, cioè nel 1932-33, in alcune di quelle che poi diventeranno le novelle di More Pricks than Kicks (Più pene che pane), nelle quali ritroviamo appunto il personaggio dantesco di Belacqua, già protagonista del Dream e di nuovo assunto da Beckett come suo alter ego. Ma non sarà una cosa semplice ed egli troverà parecchie difficoltà in questo lavoro di trapasso dal romanzo alle novelle. “Io ero lì cercando di scrivere qualcosa di Belacqua e non riuscivo a trovare una parola (…) Scrivere è una faticaccia schifosa. Ho fatto altri tre “racconti”, atmosfere imbottigliate, comme ça, sans convinction, perché uno deve pur fare qualcosa o morire di ennui. Adesso ne ho cinque. Ma non credo di poter invitare un editore a pulircisi il culo con meno di una decina” (così a McGreevy il 13/5/1933). E più avanti nella stessa lettera: “Trovo sempre più difficile scrivere e di conseguenza scrivo sempre peggio”.

La raccolta sarà comunque portata a termine e verrà pubblicata nel maggio del 1934, ma già nell’ottobre dello stesso anno sarà messa all’indice in Irlanda, ovviamente per la presenza della parola “Pricks” nel titolo, la quale, pur rimandando al versetto contenuto negli Atti degli apostoli “It is hard for thee to kick against the pricks” (26:14) [Duro è per te recalcitrare contro il pungolo], per cui il significato del titolo sarebbe “Più pungoli che calci”, non può evitare di rimandare anche al suo secondo significato, che è appunto quello di pene, cazzo.

Poi c’è Murphy, il romanzo che rappresenta il primo grande risultato ottenuto da Beckett e che per questo richiederebbe un trattamento a parte. Beckett lo inizia nell’agosto del 1935, lo finisce nel giugno del 1936 e lo pubblica nel marzo del 1938. Le difficoltà e i problemi che la sua stesura ha comportato, così come le difficoltà che Beckett ha affrontato per farlo accettare da un editore (aiutato in questo da George Reavey) occupano parecchio spazio nelle lettere da lui scritte in questo periodo di quasi tre anni. A mettere insieme anche solo una piccola scelta di tutti questi riferimenti che egli fa al libro che sta cercando di scrivere si potrebbe comporre un breve racconto, utilissimo da leggere per tutti gli scrittori principianti che ancora non sanno se hanno talento o no e magari non sanno nemmeno che quello che chiamano talento è solo la forza di star seduti al tavolo senza mai lasciarsi sopraffare dalla paura di non farcela. Vediamo:

- Mi sono costretto a restare sul libro, che procede a passo di lumaca. Ho scritto circa 9000 parole. È roba mediocre e non mi interessa (a McGreevy, il 22/9/1935).

- Ho lavorato sodo al libro, che procede con molta lentezza, ma ora non credo si possa più dubitare che prima o poi lo finirò. La sensazione di dover gettar via tutto è passata, rimane solo la fatica di scrivere il resto. Provo poco entusiasmo, ogni capitolo perde colore e interesse non appena inizio quello successivo (a McGreevy, il 8/10/1935).

- Vedo improvvisamente che Murphy è in panne tra il suo ubi nihil valesi ibi nihil velis (positivo) e Il est difficile à celui qui vit hors du monde de ne pas rechercher les siens (negativo) di Malraux (a McGreevy, il 16/1/1936).

- Non ho quasi lavorato a Murphy, sembra che tutto il senso e lo slancio siano crollati. Restano da scrivere tre o quattro capitoli, solo 12.000 circa, ma non credo che ce la farò (a McGreevy, il 29/1/1936).

- Murphy non si muove: pensavo di chiedere a Frank [il fratello di Beckett] chissà se vuole che gli lecchi i francobolli in Clare Street [dove aveva sede l’ufficio del fratello]. Anche se temo che la mia attuale saliva marchierebbe a fuoco la busta (a McGreevy, il 5/3/1936).

- Murphy va di male in peggio (a McGreevy, il 25/3/1936).

- Finalmente ho dato fuoco a Murphy e 2.000 parole dovrebbero farla finita. È davvero un lavoro insipido e neanche troppo onesto. Non sono sicuro che Chatto lo prenderà (…) Sarei contento se mi fosse risparmiata la briga di venderlo porta a porta (a McGreevy, il 23/5/1936).

- Ho finito Murphy, cioè ho messo giù le ultime parole della prima stesura. Ora dovrò rivederlo tutto. È orrido a leggersi. Bisognerebbe avere una segretaria di produzione, come i registi (a McGreevy, il 9/6/1936).

- Murphy è finito e lunedì ne spedirò tre copie. Una a te, una a Parsons [editor della casa editrice londinese Chatto & Windus, che rifiuterà il romanzo] e una a Charles [Prentice, ex socio della stessa] (a McGreevy, il 27/6/1936).

- Ieri ho ricevuto notizie da Frere-Reeves [della casa editrice Heinemann], un secco rifiuto. “Per ragioni commerciali non potremmo giustificarne la presenza nel nostro catalogo” (a McGreevy, il 7/8/1936).

- Simon & Schuster ha rifiutato Murphy con le solite parole gentili, sfolgorio, 5 per cento di fascino e ruissellant avenir (a McGreevy, il 9/10/1936).

- Non vedo come si possa tagliare il libro senza distruggerlo. Specie se si taglia l’inizio (…) la parte successiva perderà risonanza [a George Reavey che, agendo da agente di Beckett, gli aveva riferito che appunto, come s’è detto in precedenza, la casa editrice Houghton-Mifflin avrebbe pubblicato il romanzo solo se fosse stato ridotto almeno di un terzo. Nella lettera (13/11/1936) Beckett si lamenta a lungo di questa folle e insensata pretesa].

- Reavey mi esorta a espungere dal mio lavoro il 33,3 periodico per tutti i secoli dei secoli. Ho pensato a un piano migliore, prendere una parola ogni 500, interpungere con cura e pubblicare un poema in prosa sul “Paris Daily Mail”. Poi il resto separatamente e privatamente, con prefazione di Geoffrey [Thompson, medico, amico di Beckett, che aveva studiato psichiatria] come i deliri di uno schizoide, o a puntate, sulla “Zeitschrift für Kitsch” (a McGreevy, il 14/11/1936).

- Reavy dice che se si trovasse un gonzo americano Nott lo prenderebbe, e poi Houghton-Mifflin “ci sta sopra” ma invoca un taglio di un terzo (a McGreevy, il 28/11/1936).

- Nott era pronto ad accollarsi il libro se avesse trovato un gonzo americano, e Mifflin un gonzo inglese (a Mary Manning Howe, il 13/12/1936).

- Naturalmente preferirei che mi pubblicasse Dent, o anche il Manicomio Privato Hogarth, che non Stanley Nott, che non posso certo dire di averlo apprezzato quando l’ho conosciuto in Harrington Road. L’importante è fare USCIRE il libro. Meglio un catetere che una vescica scoppiata (a Reavey, il 27/12/1936).

- Constable ha rifiutato Murphy con la consueta scappellata. Ora è da Lovat Dickson (a McGreevy, il 9/10/1936).

- [A Reavey che, dopo aver incassato altri rifiuti, gli comunica che Routledge ha accettato il romanzo] Che il Dio dei blasfemi vi benedica fino al momento in cui il blasfemo degli Dei vi tratterà da re (lettera del 10/12/1937).

Così si concludeva la travagliata vicenda di Murphy sul cui esito finale però Beckett non aveva mai avuto alcun dubbio. “Dentro di me continuo a sentirmi ASSURDAMENTE TRANQUILLO che prima o poi lo pubblicheranno”, scrive a McGreevy il 21/9/1937, dopo aver ricevuto l’ennesimo rifiuto e poco prima che gli giungesse la notizia positiva da Routledge, grazie forse anche al peso che sull’editore londinese doveva aver avuto il giudizio di Jack B. Yeats, il pittore fratello del poeta e grande amico di Beckett, che aveva patrocinato il romanzo.

Ora, che impressione si riceve dalla lettura di questo primo volume di lettere. Forse quella di un Beckett leggermente diverso dall’immagine che di lui si è formata attraverso una miriade di luoghi comuni e alla cui diffusione ha certamente contribuito l’accostamento del suo nome alle stagioni letterarie dell’esistenzialismo e del teatro dell’assurdo, come quella di uno scrittore schivo, disinteressato al successo personale, che non tiene rapporti con gli editori lasciando che a ciò pensino altri (nella fattispecie la sua compagna e poi moglie Suzanne Deschevaux-Dumesnil, come in effetti sarebbe avvenuto negli anni Quaranta). Qui, in queste lettere, a emergere è la figura di un giovane determinato a seguire la propria strada, che ha ben chiaro in testa quello che vuol fare ma soprattutto quello che non vuole fare e che non farà mai, molto attento a non commettere passi falsi ma allo stesso tempo pronto a rinunciare a una prestigiosa posizione accademica che chiunque altro avrebbe fatto carte false pur di avere; un giovane promettente ma ancora un po’ alla deriva, cui va stretta la propria città natale con la sua mentalità gretta e provinciale, e sogna di tornare nella metropoli che è al centro del mondo, Parigi, e cerca dunque il modo di evadere (proprio questa parola usa in una lettera), forse suggestionato dal mito dell’esule che proprio allora si stava formando, e vuole farcela da sé senza mai fare pressioni su nessuno né tanto meno scomodare amicizie influenti, come avrebbe potuto essere quella di Joyce. La complessità linguistica e stilistica di queste lettere, poi, la dice lunga sulle sue qualità di scrittore di cui già allora era in possesso e che qui risaltano ancora di più che non nei suoi lavori letterari della stessa epoca proprio perché liberate dall’onere di creare una forma letteraria e di esserne al servizio, o di adeguarsi a un modello come quello joyciano. Nel suo modo di scrivere, colto, erudito, brillante, pirotecnico, irriverente e a volte scurrile ma mai scontato, è facile scorgere l’aspirazione di chi cerca di essere nella parte, ma si capisce anche che quella parte gli appartiene perché coincide con la sua vita.

Per altri versi un libro come questo ripropone l’annoso problema del perché uno scrittore straordinario come Beckett sia ancora e sempre così poco letto in Italia. E ancora verrebbe da supporre che la ragione sia da ricercare nell’approccio accademico, forse troppo specialistico, con cui sono state analizzate e presentate le sue opere e che proprio per questo può essersi alienato l’interesse e la curiosità del lettore comune. E non mi riferisco certo al modo in cui ne ha parlato ai suoi tempi Carlo Fruttero, primo traduttore dei lavori teatrali di Beckett in Italia, il quale già appunto in tempi non sospetti aveva perfettamente capito il genio dello scrittore irlandese e quale dovesse essere la giusta strategia per presentarlo. Strategia che però evidentemente non ha funzionato o non ha fatto presa, forse perché sommersa dalla proliferazione di saggi critici di alto livello accademico e di elucubrazioni interpretative il più delle volte incomprensibili che si sono via via susseguite, contribuendo così a creare quell’immagine di scrittore freddo, arido, pessimista e cervellotico che di lui ha il pubblico italiano e che sicuramente non è fra le più apprezzate in libreria. Nel suo saggio intitolato Translating the Matter of Samuel Beckett’s Manner, lo scrittore Tim Parks, inglese di nascita ma italiano d’adozione, racconta di come, in occasione di una conferenza internazionale sui più importanti scrittori comici del XX secolo tenutasi a Milano nel 1990, un giornalista radiofonico si fosse mostrato sorpreso che fra questi figurasse anche Samuel Beckett – scrittore a lui noto per la deprimente visione della vita espressa dai suoi romanzi e dal suo teatro (in Tim Parks, Translating Style, Cassell 1998, p. 120). Il che sarà anche vero, Beckett è sicuramente uno scrittore tragico, ma come tutti i veri grandi tragici è anche molto ma molto comico. E questo aspetto non viene percepito dal pubblico perché non viene trasmesso dagli addetti ai lavori, troppo concentrati a sciogliere matasse su matasse di interpretazioni. Basti pensare a quanti fiumi di inchiostro sono stati versati per stabilire quale significato potesse avere il nome di Godot, o quello di Hamm in Finale di partita: quest’ultimo, poi, che ha ispirato un saggio filosofico ad Adorno, è stato pure oggetto di una seppur tenue e sussurrata presa di posizione da parte di Beckett. Al festeggiamento tenuto in suo onore, infatti, dall’editore tedesco Siegfried Unseld, a Francoforte nel febbraio del 1961, Adorno aveva espresso la convinzione che il nome di Hamm derivasse da quello dello Hamlet shakespeariano per via delle stesse lettere iniziali, e su questo aveva costruito il suo saggio dedicato all’etimologia, la filosofia e il significato dei nomi in Beckett. Il quale però, una volta udita questa interpretazione, si era girato verso Unseld che gli stava accanto e aveva sussurrato: “È questo il progresso delle scienze che i professori ottengono attraverso i loro errori!” (cfr. Knowlson, op. cit., p. 565).

Con ciò non si vuol certo intendere che non ci sia nulla da capire o da interpretare o da spiegare in Beckett, anzi, tutt’altro. Beckett è sicuramente uno scrittore molto difficile, ma, come ha giustamente osservato Lia Guerra, citando a sua volta Richard Ellman, “la lezione è semplice: la reticenza di Beckett a spiegare i propri testi non è il segno di una presunzione intellettualistica, quanto piuttosto la convinzione che ‘spiegare equivale ad attenuare’ [così Ellman], e che quanto va capito è detto chiaramente nel testo e non necessita di esegesi” (in Alfred Alvarez, Beckett, Mondadori 1992, p. 174). D’altra parte, Beckett stesso era stato ancor più chiaro in proposito quando aveva affermato, proprio in una delle lettere più importanti di questo primo volume, che “nella foresta dei simboli, che simboli non sono, gli uccellini dell’interpretazione, che interpretazione non è, non tacciono mai” (ad Axel Kaun, il 9/7/1937), anticipando così di qualche anno quelle che sarebbero state le parole finali di Watt, “non ci sono simboli dove non c’è l’intenzione”.

Alla fine, però, forse i punti più toccanti di queste lettere sono quelli che hanno a che fare con i dettagli all’apparenza meno importanti e del tutto estranei alla sua vita di scrittore, ma che alla lunga devono essere rimasti impressi nel suo cuore dato che in essi sono già presenti quegli elementi descrittivi fatti di sensazioni, suoni, immagini fugaci e scorci di Dublino e dintorni che ritorneranno alla superficie della coscienza dei suoi personaggi futuri o a cui questi stessi personaggi andranno nostalgicamente con la memoria nei loro monologhi, suggestionati dalle voci interiori provenienti dal loro passato. Come ad esempio in questo brano tratto da una lettera a McGreevy del 1/1/1935: “I giorni migliori sono stati quelli a passeggio con i cani. Uno è stato particolarmente bello, da qui oltre le montagne Three Rock e Two Rock e ritorno, passando da Glencullen e le miniere di piombo. C’era un tale silenzio che dalla cima di Two Rock ho sentito una fisarmonica solitaria suonare giù, vicino al fiume Glencullen, a miglia di distanza. Ho pensato a un mattino di Natale di non tanto tempo fa, assieme a mio padre dietro lo Scalp ad ascoltare un canto che veniva dalla Glencullen Chapel. Poi l’aria bianca da vedere fino a chissà dove, che dà i contorni senza puntinatura. Poi un tramonto rosa e verde che non trovo mai in nessun altro posto e quando è venuto buio un piccolo pub per riposarmi e bere gin”.