Piattaforme

A utilizzare per primo il termine “piattaforma” sembra sia stato il matematico italiano Nicolò Tartaglia nel 1546, per indicare una superficie piana di varia estensione. È lo stesso matematico che ha creato il celebre “triangolo” che da lui prende il nome. A osservarlo bene, con i suoi coefficienti binomiali e il suo sviluppo numerico, sembra una perfetta rappresentazione della crescita della rete così com’è avvenuta negli ultimi anni: la piattaforma digitale.

Secondo l’Ericsson Mobility Report, entro la fine del 2012 gli abbonamenti mobili per l’accesso al web (cellulari, tablet e chiavette per pc) raggiungeranno nel mondo la quota di 6,6 miliardi. Piattaforme digitali che realizzano il sogno di fornire una connessione a ogni persona.

Nel suo ultimo libro tradotto in italiano, Reti di indignazione e speranza. Movimenti sociali nell’era di Internet (Università Bocconi Editore), Manuel Castells utilizza varie volte questo termine, ma con un significato ambivalente. Da un lato, indica, infatti, l’“autocomunicazione di massa”, ovvero le reti orizzontali (“l’autocomunicazione di massa fornisce la piattaforma tecnologica necessaria alla costruzione dell’autonomia dell’attore sociale, che si tratti di un singolo o di una collettività”), dall’altro conserva il significato inglese di platform: programma politico. Questo termine deriva da un’altra piattaforma, reale, non virtuale, la tribuna da cui parlavano nell’Ottocento gli oratori. Il suo secondo significato è perciò: “programma politico”.

A ben vedere, leggendo il libro di Castells, che analizza il ruolo della tecnologia nei movimenti culturali e politici degli ultimi due anni, le differenti definizioni di “piattaforma” si fondono, al punto che non vi sarebbe più differenza tra i device utilizzati e i contenuti diffusi, tra la rete digitale e l’azione sociale e politica. I nuovi media, soprattutto quelli facilmente trasportabili e utilizzabili con reti wireless, hanno modificato profondamente il rapporto tra “forma” e “contenuto”, come del resto era già chiaro negli anni Cinquanta e Sessanta ai lettori attenti di Understanding media di McLuhan e Opera aperta di Eco.

In questo contesto si è modificata anche la produzione e il consumo di cultura. C’è un evidente ritorno all’oralità, quella di secondo livello, come aveva pronosticato padre Ong nei suoi libri, frutto della possibilità di parlare attraverso cellulari, ma anche usando mezzi come Skype, a grande distanza spaziale e, insieme a questo, la comunicazione scritta è enormemente aumentata, come pure la produzione audiovisiva (YouTube è la prima “televisione” mondiale” aperta). Nonostante si parli frequentemente di fine della lettura e della scrittura, in nessun momento della storia umana passata si è mai scritto e letto come ora; la lettura, poi, sembra aver rovesciato il suo rapporto con la scrittura, anticipandola, come del resto accade nell’apprendimento scolastico quando si muovono i primi passi tra le lettere e le cifre.

Il problema che emerge con forza dagli stessi studi di Castells è quello dell’accesso alla sterminata mole di informazioni che abbiamo a disposizione, dalle biblioteche tradizionali a quelle digitali, dalle pagine web ai social network. Con i suoi 140 caratteri Twitter ci ha rimesso a forza nel regno del commento, quando la civiltà delle immagini sembrava aver già divorato ogni altra forma comunicativa. Rischiamo seriamente di restare vittime della sindrome di Stendhal in versione digitale: la vertigine prodotta dalla lettura spiraliforme dell’universo internet. Per tornare al nostro punto di partenza, alla piattaforma, è interessante notare come le iniziative culturali che emergono dalla rete pensino la cultura sempre più in termini di “piattaforma” piuttosto che di prodotto.

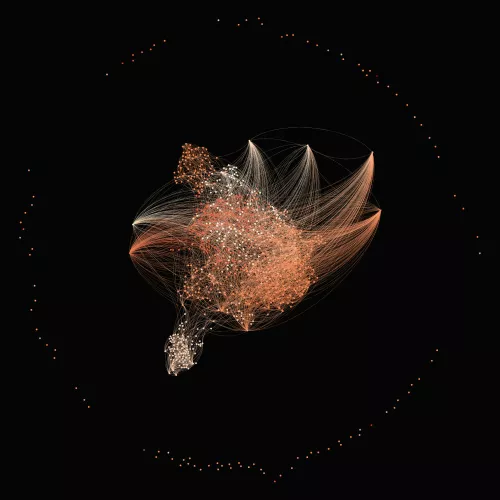

All’appello di cheFare, il bando di innovazione culturale e sociale, hanno risposto un notevole numero di piattaforme culturali, intese come ambienti relazionali pensati per mettere in contatto tra loro individui, collettività e processi. Sono, infatti, piattaforme sia i connettori digitali, come i social network, sia gli spazi fisici, come hub locali o centri artistici interdisciplinari. Nella mappatura degli oltre 500 progetti arrivati - da cui ne sono stati scelti 32, votati online nella sola prima settimana da oltre 10.000 persone - emerge la propensione alla costruzione di sistemi collaborativi fisici e virtuali che cercano nuove forme di collaborazione per la produzione e la fruizione di cultura, dall’editoria fino ai beni culturali, passando per il cinema e le arti visive.

Castells scrive che la nostra è l’epoca segnata dalla comunicazione di massa di tipo orizzontale, e non più piramidale alto-basso: si elaborano messaggi da molti verso molti, “con il potenziale di raggiungere una molteplicità di destinatari e di collegarsi a un’infinità di reti che trasmettono informazioni digitalizzate tanto nel quartiere come intorno al mondo”. Questo avviene, come dimostra cheFare in modo empirico e diretto, perché, da un lato, c’è bisogno di nuove forme sociali che organizzino l’accesso alla sterminata produzione culturale, e dall’altro è in atto una ricerca continua di strutture che siano in grado di coagulare il vissuto intorno a saperi, esperienze e valori. In conclusione, ci pare che l’industria culturale tradizionale con la ricerca della standardizzazione e del consumo di massa non sia oggi più in grado di rispondere a questa necessità. È in atto un cambiamento epocale di paradigma. Occhio alle nuove piattaforme.

Questo articolo è il prodotto del lavoro attorno a cheFare, premio per la cultura da 100,000 euro prodotto da doppiozero. È apparso ieri su Domenica de Il Sole 24 Ore.