Uno straniero chiamato Picasso

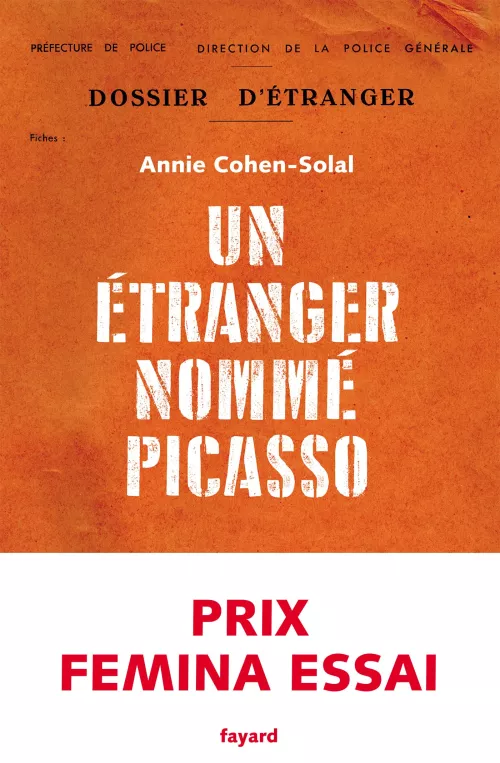

“Encore que ne te ecrive pas tres suvent ne penses tu que ye te oublies. Si ye sabais plus le francaise ye te ecrirai plus souvent mais ce tres dificil pour moi te ecrive en francese” così Pablo Picasso a Max Jacob: sono le sue prime settimane a Parigi, risulta risiedere, non si capisce come, in una cantina affollata di emigrati. Annie Cohen-Solal, ricercatrice nota soprattutto per i suoi lavori su Sartre, su Leo Castelli, su Rothko, ha pubblicato da poco in Francia una possente (736 pagine) biografia di Pablo Picasso, Un étranger nommé Picasso. Dossier de police n. 74.664 (Fayard), premiata da un unanime successo di pubblico e critica oltre che dal prestigioso Prix Fémina per la saggistica, che ricostruisce, grazie a un appassionante e meticoloso lavoro d’archivio, il quotidiano dell’artista visto dalle istituzioni poliziesche e culturali di Francia che gli rifiutarono la naturalizzazione.

Presto disponibile anche in italiano, il libro è stato accompagnato nel nostro Paese dalla sua autrice, da poco trasferita a Milano: è, l’Italia, un paese che conosce in profondità, di cui possiede bene la lingua e in cui sta allestendo un’importante mostra che dovrebbe accompagnare la traduzione del suo saggio, così come è accaduto in Francia al Musée National de l’Immigration di Parigi sede dell’esposizione Picasso l’étranger (catalogo ed. Fayard, 2021). Chiunque apra il libro di Cohen-Solal ha la netta sensazione di spalancare uno tsunami: prima di tutto per la prospettiva adottata nella ricerca. Perché non raccontare Picasso dal punto di vista delle decine di ispettori e funzionari di polizia che per mesi, anni, decenni, lo hanno controllato, sorvegliato, spiato? Una bella mattina di sole, a Parigi, la storica prende la metro numero 5, entra nell’archivio della polizia francese, accessibile a tutti, e trascrive le minuziose pagine del corposo dossier “S”. La lingua è grigia, piatta, banale, l’effetto, harendtiano, potentissimo: “La portinaia dello stabile non ha mai sentito il soggetto emettere opinioni sovversive, del resto si esprime molto male in francese e si fa capire appena”.

In cinque capitoli Cohen-Solal ricostruisce minuziosamente la trasformazione istituzionale di Picasso da sospetto sovversivo politico, immigrato anarchico, renitente alla leva in celebratissimo eroe nazionale. L’idea della ricerca risale al 2014: lo storico Benjamin Stora – come Cohen-Solal nato sul sangue fresco dei massacri algerini anticolonialisti di Sétif, Guelma e Kherrata – ricorda alla radio che la nazionalità francese è stata a lungo negata persino a Picasso. Pochi giorni dopo Stora, Cohen-Solal e Laurent Le Bon, direttore del Museo Picasso sono allo stesso tavolo, il progetto di una ricerca e di una mostra che confrontino due ambiti così impermeabili come la storia sociale delle migrazioni e la storia dell’arte, è lanciato. Servono sei anni, le chiavi di accesso agli archivi di mezzo mondo, una rete di collaboratori riassunta in otto fitte pagine finali, per mettere insieme il libro che abbiamo in mano e che uscirà sul mercato americano a metà marzo, un mercato che certo lo apprezzerà molto, poiché ne esce fortemente glorificato e non solo nel capitolo di epilogo: il collezionismo statunitense è quello ricco e lungimirante che compra da Picasso quando i musei francesi rifiutano le sue tele.

Oltre all’imponenza della ricerca, alla sua precisione documentaria dettagliatissima, microstorica, capace di restituire importanza a figure come quella di Alfred Barr o Maria Cantelli, un altro elemento che rende importante questo lavoro è la sua forma: in modo sottile ma costante, la storica punteggia il testo di esclamativi eloquenti, di punti di sospensione e incisi che impongono al lettore una riflessione politica presente. Reciprocamente, Cohen-Solal non manca di alludere a margine del suo testo come arriva all’archivio, su cosa trascrive le pagine, non manca di evocare la solitudine e persino la mancanza di speranza che accompagnano e quasi dettano il suo lavoro. Me ne parla mentre siamo a Milano, dove tiene un seminario che si muove tra Bellini e Christo. “Non sai cos’è stato, dover difendere il libro, ci sono stati momenti in cui mi sentivo... come Erlkonig, sai, quando il padre corre col figlio morto tra le braccia. È stato così, era tra le mie braccia ed era morto”.

La prima volta che ho sentito parlare Cohen-Solal ho pensato, davvero, che non ne sarebbe uscita viva. In una sala neoclassica in cui anticipava il suo lavoro su Picasso, si era scatenata una violenza da corrida, da rito sacrificale: non difficile da immaginare considerato il portato economico e quello politico internazionale legato al suo oggetto.

Leggendolo è davvero difficile restare quieti sulla propria sedia; un esempio tra tanti (p. 413): negli anni Venti, Picasso è un artista ricercatissimo, ha invano tentato di donare le Demoiselles d’Avignon allo Stato francese, i suoi lavori sono ovunque nel mondo ma non nei musei di Francia; ed ecco che un bel giorno arriva nella casella postale dell’artista una lettera dal “mondo chiuso e omogeneo” delle istituzioni culturali francesi. Si può immaginare, aprendola, quale desiderio di rivalsa deve aver investito l’artista: ma no, non è per chiedergli in prestito qualcuna delle sue opere che gli scrivono.

Piuttosto per chiedere una statuetta tiki della sua collezione per un’esposizione sull’arte coloniale. Ecco. La scrittura di Cohen-Solal, si evince, non è affatto quella di un saggismo quieto: la fisicità, la passione politica, la storia di chi scrive ne stravolgono la morfologia, il ritmo, la punteggiatura. È una scrittura che esige di uscire dalla pagina, che esige, per citare Roberto Bolaño, di essere esposta alla pioggia battente. Non è un caso, mi pare, se mentre discutiamo del libro, i piedi miei e di Cohen-Solal vengono allagati da una lavatrice esondante e nessuna di noi si alza, continuiamo a parlare con il sole negli occhi, i piedi bagnati, ci sembra che così sia come deve essere.

Lei mi dice che è per i non specialisti che ha sempre scritto, per abbattere le dannate barriere tra gli specialismi pur consolidando le radici storiche, filologiche della pratica di ricerca che non può più essere che su scala mondiale. Io le dico che non credo che il taglio imposto da alcuni editori al libro sia un’operazione utile: il mercato editoriale popolare non teme (né ora né mai) i lunghi formati quando la lettura è, come in questo caso, appassionante. Infatti qui l’autrice trascina a forza il suo lettore nelle umide nascoste stamberghe della periferia parigina per poi spingerlo senza remore sotto il sole ardente dei Pirenei, in schiena a un mulo, con enormi fogli di carta arrotolata sotto il braccio, i pennelli spezzati nel tascapane per occupare meno spazio. I documenti di archivio inediti sono in ogni pagina e paradossalmente sono i documenti amministrativi, quelli di polizia che fanno entrare il lettore nella pelle del protagonista, gli fanno sentire il freddo del nord, la stoffa ruvida dei vestiti, la necessità vitale di una corrispondenza continua con amici, famigliari, persino mercanti d’arte.

Perché c’è un ultimo idolo che Cohen-Solal abbatte in questo libro: la separazione tra l’apollinea economia rapace e il mondo dionisiaco e gratuito dell’arte. Me lo ricorda del resto anche Franco La Cecla: chi è più prossimo al veggente di un collezionista? Così ad esempio Daniel Kahnweiler, transfuga dalla Germania alla Svizzera, è capace di comperarsi il negozietto di un mercante fallimentare di stoffe per farci la sua prima galleria d’arte senza nemmeno avere le risorse per ridipingerne i muri. Le lettere del mercante Alfred Barr alla moglie sembrano quelle di un giocatore d’azzardo che supplica, ebbro, di poter restare a Parigi un altro giorno per comperarsi forse un altro disegno. Si entra qui insomma nel tempio dell’economia e in quello dell’arte con l’ascia invocata da Walter Benjamin per mostrare che è l’uomo, piccolo golem, ora onnipotente ora mostruoso, a governare i meccanismi di tutto: si deve entrare, scriveva lui “con l’ascia della ragione, e senza guardare né a destra né a sinistra, per non cadere preda dell’orrore che adesca dal fondo della foresta. Ogni terreno ha dovuto, una volta, essere dissodato dalla ragione, ripulito dalla sterpaglia della follia e del mito”.

Era la Parigi degli anni Trenta, Benjamin era un migrante a Parigi, la sua lotta, negli archivi nazionali – gli stessi in cui ho incontrato Cohen-Solal – era, col coltello della filologia tra i denti, la ricerca di un antidoto contro la mitologia nazista. Escono da questo saggio verità storiche scomode, un monito per il presente, e un fondamentale puzzle finissimo di relazioni tra emigrati russi o polacchi, svizzeri, ebrei americani o cechi che ricostruisce la feconda, vivace sottovita della Parigi degli anni Venti che, secondo Anne Gagnant, autrice di uno dei saggi del catalogo della mostra (tra loro François Hartog, Peter Sahlins, Régis Debray) non è poi tanto diversa dalle periferie parigine di oggi di cui racconta le vite minori e ardimentose degli scolari magrebini.

Forse, di tutto, è la traballante lingua francese di Picasso quel che più mi impressiona, come un’evidenza di modernità assoluta, un aspetto su cui io e Annie discutiamo: in nessun caso io vorrei che venisse normalizzata mentre lei teme che restituendola com’è si possa creare un effetto di ridicolo. Le cito le posizioni sul creolo di Glissant ma anche la traduzione di Sergio Atzeni di Texaco (1992) basato sul dialetto sardo. Il ridicolo è di chi, semmai, non sa ascoltare i tempi. Le dico che proprio ieri ho ricevuto una lettera da un mio studente: “Buono sera prof io Singh prof sono teatro e mercoldi sono e due giorni o lunedi”. Leggendo quelle due righe ho pensato, per la prima volta, di essere al posto giusto nel momento giusto. L’ho pensato perché, con mio enorme stupore, quella lettera io l’ho capita subito. Basta saper leggere al futuro.