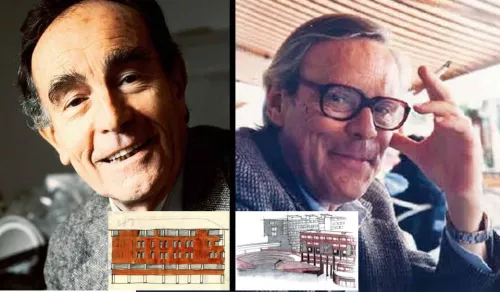

Due maestri a confronto / Vico Magistretti e Carlo Aymonino, Milano e Roma

Da qualche tempo, l'architettura italiana della seconda metà del XX secolo è tornata ad essere protagonista delle rassegne espositive di Triennale, luogo di studio e di ricerca sulla cultura del progetto, grazie al programma che ne ripercorre la storia con retrospettive dedicate ad alcuni dei suoi grande maestri. E così, dopo Ettore Sottsass, Mario Bellini, Osvaldo Borsani, Achille Castiglioni, Giancarlo De Carlo, Enzo Mari, ecco due mostre dedicate l'una al milanese Vico Magistretti (1920 - 2006) e l'altra al romano Carlo Aymonino (1926 - 2010), entrambi tra i maggiori esponenti della cultura architettonica del novecento.

Vico Magistretti Architetto milanese

Con il ritardo di un anno dal centenario della sua nascita, causa emergenza sanitaria, Milano celebra dunque uno dei suoi progettisti più illustri, ultimo rappresentante di una famiglia di architetti che hanno contribuito a tracciarne il volto urbano, a partire dalla fase di transizione verso la modernità, ai nostri giorni.

Visitabile fino al 12 settembre 2021, la mostra Vico Magistretti Architetto milanese è stata realizzata con la collaborazione della Fondazione che porta il suo nome. Curata da Gabriele Neri con l'allestimento di Lorenzo Bini di Studio Binocle e con Cassina come main partner, occupa un ambiente del primo piano del Palazzo dell’Arte di non vaste dimensioni e si sviluppa fino alla quota del soffitto, tentando di sopperire in altezza alla esiguità dello spazio a sua disposizione (ritenuta eccessiva dai più per ospitare l’opera di un architetto tanto importante e prolifico sia nel campo dell’edilizia civile che in quello del design). Se lo spazio espositivo le difetta, la rassegna ha invece il grande merito di essere in assoluto la terza mostra monografica mai dedicata all’illustre maestro. Anche se si stenta a crederlo, infatti, fatte salve le occasioni espositive organizzate su di lui dalla e presso la sua Fondazione, prima di questa in Triennale, gliene erano state dedicate soltanto due in luoghi istituzionali. La prima, che data soltanto al 1997, fu realizzata presso il Salone del Mobile, a cura di Vanni Pasca con l’allestimento di Achille Castiglioni e Ferruccio Laviani. La seconda, voluta dalla Fondazione Schiffini, si tenne invece presso il Palazzo Ducale di Genova nel 2003, con il titolo Vico Magistretti: il design dagli anni cinquanta ad oggi. Come risulta evidente dalla sede, nel primo caso, e dal titolo, nel secondo, entrambe le esposizioni erano incentrate in modo esclusivo sul suo lavoro di designer.

Per la prima volta Gabriele Neri propone invece qui anche la sua opera di architetto.

Il punto di forza della rassegna, infatti, risiede proprio nella "volontà di creare un dialogo tra i diversi ambiti della sua opera, attraverso un racconto in grado di trascendere la schematica dicotomia tra il Magistretti architetto e il Vico designer." (Neri)

Triennale, alcune vedute della mostra Vico Magistretti Architetto milanese che espone disegni, schizzi, modelli, fotografie, prototipi e pezzi originali delle opere del maestro.

Inoltre, nel suo pregevole saggio in catalogo, di cui è pure curatore (Electa, pp. 256, € 34,00, con contributi di numerosi studiosi, designer e architetti di chiara fama) Neri imposta anche un'interessante lettura storico-critica della poetica architettonica di Magistretti, sgomberando finalmente il campo dagli equivoci interpretativi e dalle polemiche cui essa è stata sottoposta fin dai suoi esordi. Iniziate all'epoca della sua partecipazione al CIAM di Otterlo nel 1952, a dar la stura a questa lettura superficiale e faziosa furono gli irriducibili paladini del “custode dei frigdaires”, ovvero del critico inglese Reyner Banham (se ne legga qui). Invece i primi studiosi controcorrente che, seppur giudicandone negativamente il presunto revivalismo, ne hanno almeno in parte compresa la valenza rogersiana, salvaguardante la continuità con la tradizione, grazie alla quale Magistretti osò disattendere addirittura i 5 Comandamenti di Le Corbusier, reintroducendo, ad esempio, il tetto a falde in luogo del piatto e veroni e verande invece delle fenêtres en longeur (ne ho già scritto qui), furono Mario Bellini, Robero Orefice e Lucilla Zanon Dal Bo, dalle pagine della rivista Superfici, diretta da Leonardo Fiori (I baroni rampanti del Movimento Moderno, nr. 1, 1961, pp. 7-9). Per anni, l’architettura del nostro si portò comunque addosso la riduttiva ed infelice definizione di “professionismo milanese” intesa “in maniera più o meno elogiativa a seconda dei momenti.”

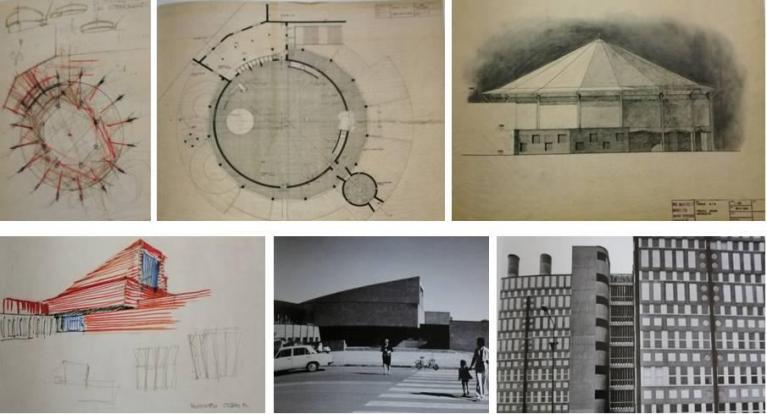

Vico Magistretti. In alto: Milano, Chiesa di Santa Maria Nascente al QT8, 1947-1955, schizzo di studio, planimetria e prospetto. In basso: Municipio di Cusano Milanino, 1966-1969, schizzo di progetto e foto. Milano, Facoltà di Biologia della Università degli Studi, 1978-1981.

La coerenza progettuale di Magistretti, fedele al dettato di ‘continuità con la tradizione’ di Ernesto Nathan Rogers, ha invece contraddistinto tutta la sua produzione architettonica, che è rimasta indenne persino dagli influssi del Postmodernismo. L’eleganza della ragione è il bel titolo di un saggio del 1991 di Vanni Pasca in cui si sottolinea la sua intrinseca affinità con la tradizione illuminista lombarda.

Se Magistretti ha costruito moltissimo a Milano e in Italia, sono parecchi anche i suoi interventi architettonici in Giappone, Scandinavia e Inghilterra, dove, tra l’altro, ha insegnato design al Royal College of Art di Londra, avendo come allievi nientemeno che le future archistar Konstantin Grcic e Jasper Morrison.

Vico Magistretti amava profondamente la cultura inglese (molti suoi pezzi di design traggono ispirazione dal mondo di Ascot e del Derby, come, ad esempio, il divano Simbad – Cassina 1981 – una struttura rigida rifinita con una coperta simile a quelle che si gettano sulla schiena dei cavalli; la lampada Lester – Oluce 1987 – che prende il nome dal mitico fantino Lester Piggot; o la sedia Incisa – De Padova 1992 – ispirata alla selleria), ma egli fu anche sedotto dal mondo nordico, dalle sue forme e dai suoi materiali, soprattutto da quelli di Alvaar Aalto (nelle sue architetture) e di Arne Jacobsen (nel suo design).

A proposito della Ant Chair di quest’ultimo, così ha detto nel 1954: “Per me la Ant Chair non è semplicemente una sedia, è un archetipo, e direi addirittura, dopo Thonet, un grande esempio di archetipo perfetto […] il più importante pezzo di questa metà di secolo.”

Vico Magistretti, divano Simbad, Cassina, 1981; lampada Lester, Oluce, 1987; sedia Incisa, De Padova 1992.

Vico Magistretti amava gli oggetti che creava, come racconta la nipote, Margherita Pellino, oggi responsabile dell'archivio (composto da 30.000 disegni, 700 fotogrammi e 3.000 documenti, recentemente messi online grazie ad un lavoro durato un decennio) conservato presso la Fondazione Vico Magistretti:

"La sua casa era fatta praticamente solo con oggetti disegnati da lui. Diceva: 'se faccio una cosa che in casa mia non voglio mettere, molto probabilmente è qualcosa che non mi convince o che non funziona. Il mio design è essenzialmente autobiografico.' Per esempio amava moltissimo la lampada Atollo. Ce l'aveva nella casa di Milano, in quella di Londra e in quella al mare."

E altrove: "Era l'uomo più distratto che io abbia mai conosciuto. Se l'autoradio passava un pezzo di musica classica che amava, toglieva le mani dal volante per dirigere un'immaginaria orchestra : pericolosissimo!"

Ed è come se lo vedessimo, elegante nelle sue camicie Viyella a righine sottili formanti una maglia quadrata, con le sue inseparabili calze rosse e l’immancabile loden, guidare, distratto, per le strade della sua Milano, mentre dirige un brano di Mozart, le belle mani volteggianti nell'aria.

I cataloghi delle due rassegne milanesi, editi da Electa.

Carlo Aymonino Fedeltà al tradimento

Sta succedendo un fatto piuttosto inusuale e rimarchevole in materia di esposizioni. Infatti, mentre a Roma, il MAXXI ospita la mostra dell'architetto milanese Aldo Rossi, proprio nello stesso periodo, a Milano, Triennale celebra l'architetto romano Carlo Aymonino. In entrambi i casi, a promuovere gli eventi sono stati i figli dei due maestri dell'architettura. Si deve, infatti, a Livia e Silvia (ah, che nomi classici, da antiche matrone romane!) Aymonino l'idea della rassegna al Palazzo dell'Arte, così come sono stati Fausto e Vera (anche questi son nomi da antichi romani) Rossi a donare al MAXXI l'archivio paterno, da cui trae origine la mostra.

Un altro elemento che i due architetti hanno in comune, oltre alla profonda amicizia che li ha legati per tutta la vita e al progetto del quartiere Gallaratese a Milano negli anni settanta, quand'erano entrambi dei magnifici quarantenni, è la loro abitudine di prendere appunti su dei Quaderni, registrandovi riflessioni e memorie; Azzurri, quelli di Aldo Rossi, rossi, quelli di Carlo Aymonino.

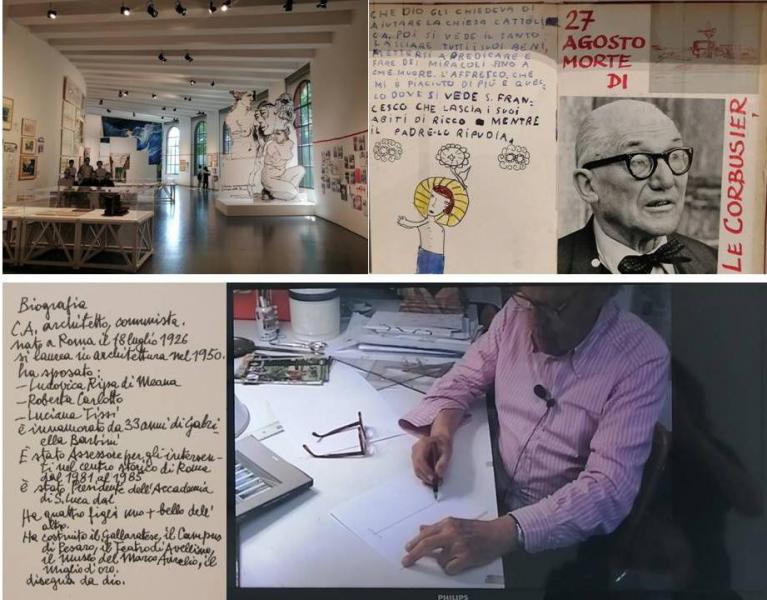

Su questi album, che si possono ammirare in mostra, l'architetto romano ha scritto ma soprattutto immortalato nel disegno, arte nella quale pure eccelleva, attimi privati e professionali della sua vita, a volte facendosi aiutare pure dalle figlie, cosicché essi assumono, in alcuni punti, il carattere di un'opera famigliare collettiva di forte impatto emotivo.

Carlo Aymonino. In alto: uno scorcio della mostra a lui dedicata da Triennale; una pagina di un suo Quaderno Rosso, in ricordo della morte di Le Corbusier. In basso: una pagina di un Quaderno Rosso con la sua autobiografia; un fotogramma della video intervista sul tema della città, in cui lui traccia la forma della sua città ideale, una retta, corrispondente all'odierna via del Corso, tra Piazza del Popolo e il Campidoglio, ovvero il centro di Roma.

Ed è proprio l'emozione, quella che colpisce direttamente al cuore, ciò che si prova osservando le opere di Aymonino, la sua “architettura parlante” come ebbe a definirla Costantino Dardi. Sebbene egli sia classico e attinga profondamente dalla cultura della sua città di origine, il suo classicismo è assai diverso da quello di Aldo Rossi (di matrice cinque-settecentesca). Quello di Aymonino è, a mio avviso, il classicismo insito in certo seicento, diffusosi qualche tempo prima del barocco, che ha lasciato impronte indelebili e magniloquenti nella città eterna, con Bernini e Borromini, in primis, e tracce 'onirico – sentimentali' in alcuna pittura, soprattutto in quella di Guido Reni che Aymonino amava profondamente (e che dire di Poussin?).

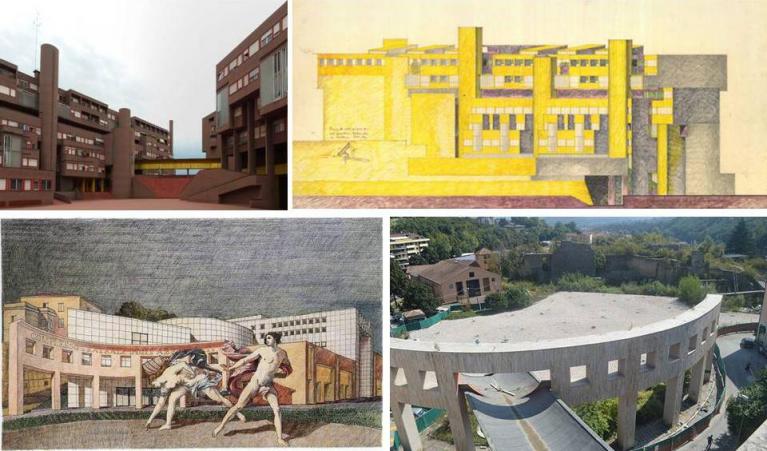

Carlo Aymonino. In alto: Milano, una veduta del complesso edilizio Monte Amiata al Quartiere Gallaratese, 1970-1972; Prospetto dell’edificio A1, del quartiere Gallaratese, 1971-1972, matita e pennarelli su carta, cm 49x91,5. In basso: Avellino, Teatro Gesualdo, prospettiva disegno preliminare, 1987, copia colorata; una veduta aerea dei propilei del teatro.

La mostra milanese, curata da Manuel Orazi, presenta il lavoro progettuale, la vita e le passioni di questo maestro dell'architettura italiana del novecento, attraverso materiali d'archivio, progetti, dipinti, testi, fotografie e video interviste. Visitabile fino al 22 agosto, occupa la curva al primo piano del Palazzo di Muzio, nel quale sta come fosse a casa propria.

La accompagna un ponderoso catalogo (pp. 372, € 45), edito da Electa, a cura di Manuel Orazi, con ben 34 contributi critici di studiosi e delle figlie del maestro.

Per merito dell'efficace e spesso sorprendente allestimento della scenografa Federica Parolini è pienamente raggiunto l'esito di mostrarci la teatralità di Aymonino, la sua capacità di stupire attraverso la sua architettura, con effetti di forme e di colori che danno vita a spazi mai banali e neppure scontati, ma sempre originali e ricchi di sorprese. Così come sulla scena del palcoscenico, o nella vita, si parla del 'coup de théâtre', sulla scena urbana concepita da Aymonino si potrebbe legittimamente parlare di 'coup d'architecture'.

A proposito del proprio allestimento, così scrive in catalogo Federica Parolini:

"Grazie e insieme a Silvia, istruita sin da bambina dal migliore dei maestri e che, come lui, non ha mai perso il piacere del gioco, i disegni sono esplosi, hanno guadagnato la terza dimensione e lo spazio ha preso forma diventando pop-up.

Siamo come Alice, siamo stupefatti cadiamo nel buco per atterrare nella mostra delle meraviglie dove cambiamo continuamente misura e punto di vista; siamo dentro i quaderni e ci muoviamo piccoli come disegni tra le pagine o siamo grandissimi in mezzo ai progetti e ai plastici. Carlo Aymonino esposto dentro Carlo Aymonino, tridimensionale non divisibile e visionario a dimostrazione di come all'arte serva la vita è alla vita serva l'arte."

Sarebbe troppo lungo spiegare qui le molteplici ragioni del titolo della mostra, Fedeltà al tradimento, tanti e tali sono stati i tradimenti intellettuali operati da Aymonino per rispettare la sua fedeltà alla propria idea di architettura. Fin dal primo, che risale alla sua gioventù, quando, nel 1950, tradisce la propria famiglia militare e aristocratica (Marcello Piacentini era suo zio), per iscriversi al Pci. O quando, tradisce la scuola di architettura romana in cui si era formato, preferendole quella milanese, di Ernesto Nathan Rogers, che ruotava attorno a Casabella - Continuità, rivista alla quale collabora condividendone le idee di revisionismo del Movimento Moderno e di continuità con la tradizione. O quando tradisce l'idea di città che aveva costruito in gioventù con Costantino Dardi, o ancora, quando tradisce il concetto rossiano di eterna monumentalità dell'architettura, chiedendosi se “assumere il rapporto monumento-intorno (o emergenze-tessuto) come fattore costante dei modi di realizzarsi della struttura urbana non ignori il fatto che il rapporto stesso è il risultato di un processo storico (assai lungo) e non una categoria valida in sé.”

Molti altri ancora sono stati i suoi tradimenti intellettuali, tutti e sempre compiuti per salvaguardare la fedeltà alla propria idea di architettura. L’unico tema a cui resterà fedele fino all’ultimo dei suoi giorni, come ben riconosce Manuel Orazi in catalogo, è la fiducia nella figurazione dei dati oggettivi.

Così ebbe infatti modo di dichiarare il maestro nel 2007, in un’intervista rilasciata alla rivista Parametro:

"Il disegno serve per esprimersi, è come costruire un edificio o una città. Io potrei fare a meno di scrivere ma non di disegnare, perché disegnare significa entrare direttamente nel mondo della figurazione architettonica cosa che tra l'altro può fare solo l'architetto. Il disegno permette di misurare, di inventare, di capire attraverso le forme il mondo che ci circonda."

Io conosco de visu soltanto due delle architetture da lui realizzate, il quartiere Gallaratese, a Milano, e il teatro Gesualdo di Avellino. Entrambe sono città in cui ho vissuto e devo riconoscere che in ognuna di essere sono tornata spesso a rimirare quelle architetture, ammirandole sempre, poiché, pur nella loro diversità di destinazione d'uso (un quartiere di abitazioni private l'una, un teatro pubblico l'altra), qualcosa nel genius loci che sanno evocare le accomuna. In ciascuna delle due, infatti il mio sguardo peregrina lungo le linee curve che le compongono o si dispiega sulle loro vaste superfici, incuneandosi tra i suoi volumi – spesso dei solidi geometrici puri – disvelandomi quel "gioco sapiente" dell'architettura di cui ho appreso, in gioventù, leggendo Costantino Dardi, che di Aymonino è stato collega, collaboratore in progetti ma soprattutto amico.

E poi c’è il tema della città, che animava i dibattiti universitari degli anni settanta e ottanta (egli ha insegnato allo IUAV dal 1963 al 1981, dove lo aveva chiamato Samonà, quindi a Roma dal 1980 al 1993). Sulla città Aymonino è stato anche autore di saggi fondamentali, su cui si sono formate intere generazioni di studenti, compresa la scrivente: La città territorio (1964, redatto insieme al team di studiosi che, come lui, collaboravano a Casabella-Continuità); Origini e sviluppo della città moderna (Marsilio, 1971); Le città capitali del XIX secolo. Parigi e Vienna (Officina, 1975); Il significato della città (Laterza, 1975) e Lo studio dei fenomeni urbani (Officina, 1977).

Ecco l'incipit del fondamentale Il significato della città:

"La città è dunque un luogo artificiale di storia in cui ogni epoca – ogni società giunta a diversificarsi da quelle che l'hanno preceduta – tenta, mediante la rappresentazione di se stessa nei monumenti architettonici, l'impossibile: segnare quel tempo determinato, al di là della necessità e dei motivi contingenti per cui gli edifici furono costruiti."

Sull’Aymonino-pensiero urbano, in mostra c’è un video molto chiaro, in cui, dopo lunga dissertazione sul tema, in un botta e risposta di domande tra lui e l’intervistatore, quando questi infine gli chiede quale sia per lui la città ideale, il maestro disegna una linea retta, che riproduce esattamente l'odierna via del Corso, tra Piazza del Popolo e il Campidoglio, ovvero il centro di Roma. E con questa retta chiude il cerchio della rappresentatività, nella forma urbis, di un tempo storico preciso e irripetuto.