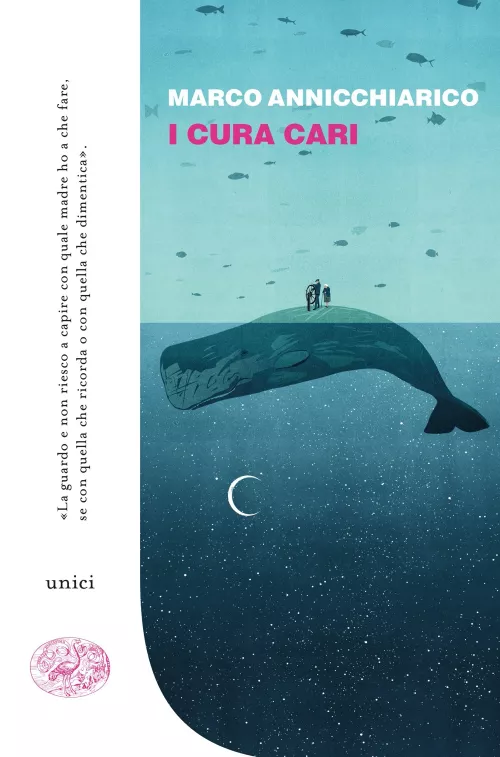

Alzheimer: i cura cari

“In casa sono comparsi dei cartelli sulle porte: bagno camera Lucia, camera Marco, cucina, sala. Su quello della cucina, sotto la scritta, sono disegnate delle posate, un piatto e un bicchiere. È un disegno in bianco e nero, stilizzato. Quel disegno rappresenta lo stato d'animo di chi ormai riesce a vedere una realtà priva di tutti i dettagli. Sono comparse delle scritte anche sui cassetti della cucina: posate, tovaglie, medicine, sacchetti; ancora più sotto, sugli sportelli della credenza: pentole, piatti, acqua, pane.

Diamo nome alle cose affinché mia madre possa ritrovarle, per fare in modo che ai nostri occhi torni a essere la stessa di sempre. Durante il giorno quelle cose si animano e cambiano di posto. Ce ne accorgiamo solo verso sera, quando tutto torna dove deve essere: le posate, le tovaglie, le medicine e i sacchetti. Quando mia madre si mette a letto ogni cosa è tornata al proprio posto”.

Inizia così il racconto di Marco Annicchiarico, senza prefazione; entra subito in argomento.

Si capisce subito di cosa parlerà: della trasformazione di una madre in una persona che il figlio non conosce più e che cercherà di ritrovare in tutti modi, in un periodo lunghissimo, in cui arriva a perdere anche la propria identità e la propria vita personale pur di raggiungere la madre nel suo altrove. È un libro sul morbo di Alzheimer, ma è anche e soprattutto un racconto di vita famigliare, di un rapporto tra figlio e madre, quando tutto viene squadernato e non ci si ritrova più.

Marco si ritrova davanti una nuova madre che va perdendo la memoria ma non l'ironia e il suo amore sempre fatto di sfumature, gesti, omissioni, rivisitazioni che hanno come costante la negazione della persona che ha davanti.

Un libro che ti fa immaginare come deve essere la vita quando hai perso la bussola, quella spazio-temporale e quella delle relazioni.

Lui stava vivendo la sua vita in Sicilia, una buona relazione con la sua compagna, si occupava di musica, seguiva gruppi musicali di avanguardia, scriveva poesie, faceva lunghe passeggiate sulla spiaggia. Telefonava spesso ai suoi genitori, a Milano, aveva un ottimo rapporto con entrambi. Un giorno decide di tornare a Milano perché il padre deve fare esami medici e intuisce che qualcosa sta andando storto: già la madre ha dei comportamenti strani che il padre minimizza sempre, attribuendo alla stanchezza alcuni mutamenti improvvisi di umore della moglie. A Milano segue il padre nell'iter diagnostico e, purtroppo, la diagnosi che si trova davanti è quella di un tumore. “La prima volta che qualcuno ha detto a mio padre che aveva un tumore non c'è mai stata. Ci siamo arrivati per deduzione”. “Vede, il problema è che si sta chiudendo l'esofago, c’è una lesione etero-produttiva cardiale sanguinante” dice il dottore dell'Istituto Clinico che “ha gli occhiali appoggiati sul naso e parla con un tono di voce basso, evita di guardare negli occhi e ogni tanto si passa una mano tra i capelli; avrà cinquant'anni, forse qualcuno in più, sembra voglia essere altrove e così anche per noi. Io e mio padre ci guardiamo senza comprendere appieno le sue parole”. “Quindi il problema è l’esofago?” domanda il padre. “Sì e si deve intervenire subito!” Inizia così un lungo percorso clinico, doloroso, confuso, pieno di incertezze che si concluderà inevitabilmente con la morte del padre. Marco all'inizio prova una sensazione come di cadere in frantumi; aveva già preso il biglietto per tornare in Sicilia, ma telefona alla sua compagna per dire che si fermerà per qualche settimana a Milano.

Inizia un viavai di visite, di pareri, di brevi ricoveri per capire come si deve procedere. Incontra ogni volta un oncologo diverso a cui deve rispiegare tutto: c'è chi propone la radioterapia, chi un'operazione per rimuovere il tumore, chi la chemioterapia e alla fine si scoprono anche metastasi, elemento diagnostico che fa rivedere tutte le procedure studiate all'inizio. Spesso Marco si domanda se le cose potevano andare diversamente e lo consola il ricordo del testo della canzone dei CSI “così vanno le cose, così devono andare” di Giovanni Lindo Ferretti. La musica però, piano piano scompare dalle sue priorità. Comincia a scrivere piccole poesie, a tenere traccia di tutto quello che succede; registra i racconti di suo padre e tutti i cambiamenti comportamentali della madre; è troppo preso dalla malattia del padre per occuparsi della madre, che comunque li segue passo passo con le sue lunatiche e strabilianti affermazioni e con i suoi comportamenti non sempre decifrabili. “La camera dell’ospedale ha il colore pallido dell’attesa; ogni tanto arriva l'ambulanza a sirene spente e si ferma nel cortile, si sente il rumore del portellone che si apre, quello di una barella che tocca terra con le ruote e poi scompare nell'ingresso. A volte io e mia madre, da dietro il vetro, ci mettiamo ad osservare dall'alto come davanti a uno schermo gigante. Queste camere, questi corridoi, sono posti dove le vite si incrociano senza mai toccarsi. A volte ci si vede per caso alla macchinetta del caffè, si imparano i nomi, si conoscono le diagnosi, ci si sente meno soli.”

Questa e altre osservazioni sulla vita in ospedale fanno riflettere: ma qualcuno si occupa della correttezza delle informazioni? O della formazione dei famigliari di pazienti cronici o di pazienti gravi? Intanto Marco osserva la madre che gira e rigira l’orlo della gonna, fa domande e cerca di capire cosa succede: scambia il marito per un’altra persona e chiede al figlio chi è. A volte ha reazioni di rabbia, così, all’improvviso, senza motivo, cambia posto ai vestiti, nasconde le medicine; quando sembra avere momenti di lucidità dice che ha un gran mal di testa. La vita di Marco diventa un inferno, tra il padre gravemente malato e la madre che viaggia verso una evidente forma di demenza, ormai senza freni inibitori. Il racconto di tanti episodi, eventi e conversazioni, procede con buon ritmo e ci si lascia prendere da questa metamorfosi.

Così come la madre, nel tentare di dare risposte, anche lui nel raccontare non perde mai l’ironia. “Talvolta nella libreria del corridoio spariscono alcuni libri. Per diversi giorni resta una sorta di buco nero in cui si deposita la polvere; quando ci passo accanto non riesco a ricordare cosa manca, perché lì in quello spazio non esiste un ordine preciso. Mi preoccupo di togliere la polvere e torno a cercare i libri mancanti. Mi capita di trovarli nei posti più insoliti: sotto il materasso, dentro un cassetto, avvolti in un asciugamano oppure dentro una pentola. Da un vecchio libro di Paolo Coelho sono state strappate alcune pagine. Per fare una battuta la mia amica Giovanna mi ha detto che, a modo suo, fa della critica letteraria.” Lucia, la madre, chiede continuamente di uscire e vuole tornare a casa sua. Lui la segue, non dice niente e pensa che i pochi metri che dividono la cucina dalla sala diventano una passeggiata attraverso il tempo: il tempo perso e il tempo che ancora resta da perdere. Quando arriva davanti alla porta di casa chiede sempre di andare fuori e allora lui la prende per mano e la porta davanti alla finestra della sala, guardano fuori e vedono il resto del mondo che continua come se non fosse successo nulla. È come se la finestra fosse diventata un grande televisore dove, ad orari regolari, la madre si ferma a guardare scorrere le vite degli altri; è un palinsesto fatto di auto e di persone che vanno altrove. Dietro quei vetri lei vede quello che vuole, quello che non c’è. Con il tempo, in base al rumore del legno, capisce in quale stanza si trova, quando sparisce all’improvviso.

Ci sono piccole cornici con altrettante fotografie sopra una mensola; fra tutte riconosce soltanto quella della madre. Gli altri hanno perso la loro identità e lui stesso rimane imprigionato dentro un caschetto biondo che non esiste più. Per ogni nuovo evento riesce a scrivere una piccola poesia, quasi come se tentasse di capire ciò che sta succedendo spostando il campo in un altrove più in alto, come dice un certo punto la madre. Ogni volta che incontrano la neurologa Marco impara una parola nuova che subito dimentica: dopo anomia e agnosia è venuto il turno di aprassia e afasia e si domanda quante parole con la “a” manchino ancora per completare questo nuovo vocabolario.

Lui continua a scrivere anche perché non ha più voglia di parlare e non trova nessuno che capisca cosa sta provando. La vita che conosceva è andata in frantumi e deve trovare un nuovo equilibrio, deve accettare quello che sta capitando. Si pensa sempre che una persona demente sia una persona fuori di testa, ma, nella sua testa Lucia c’è ancora e fuori ci sono finiti tutti i ricordi, tutte le persone che ha conosciuto nella sua vita. Ascolta un pezzo di Capossela, “Scivola, vai via” e ci si ritrova, lo ascolta tante volte. Le cose gli scivolano addosso e non ha né il coraggio né la forza di andare via.

Con l'aiuto di una psicologa tenta di capire cosa sta succedendo. Sua madre sta perdendo le abilità residue come capita a tutte le persone colpite da demenza, ma lui non riesce a trovare il modo di accettarlo, perché tutto questo debba accadere a sua madre. Non riesce ad aspettare e basta, non riesce a controllare il suo comportamento, non riesce a trovare un nuovo equilibrio. Tutto ciò che riceve in cambio è un “vedrai che piano piano ci si abitua”.

Marco esce di casa, fa il giro dell’isolato per sfogarsi perché ancora una volta sua madre si è rivolta a lui con rabbia, invitandolo ad andarsene; sente tutto il peso del mondo sulle spalle, telefona alla sorella della madre e dice che non ce la fa più.

La storia continua, i dettagli si accumulano, le conversazioni sono sempre più surreali, lui ci prova ad entrare nella testa della madre: inventa un nuovo linguaggio, abbozza risposte assurde che lei sembra afferrare. Praticamente svolge una ricerca sperimentale, in prima persona, nel mondo dell’Alzheimer. Ma non è un ricercatore e affetti ed emozioni impediscono di prendere la giusta distanza.

Il suo rapporto con le istituzioni sanitarie è molto tribolato: non riesce a capire tante affermazioni fatte da specialisti diversi, non c'è continuità nella cura e quasi mai arrivano suggerimenti per lui, per imparare a vivere vicino a una persona che soffre di Alzheimer. In questa fase entra in contatto con amiche di un amico e scopre che il passa parola è l'unico modo che hanno i Caregiver per trovare un piccolo aiuto o le informazioni che cercano. Nemmeno durante un ricovero forzato, perché ormai la situazione stava degenerando e Lucia rischiava di diventare pericolosa per sé e gli altri, riesce a trovare la pace: alla fine il ricovero non serve a niente se non a moltiplicare delusioni. Trova conforto nell'incontro con altre persone che vivono nella stessa situazione; riesce a incontrare personaggi che ogni anno celebrano questo “Alzheimer Fest” dove si scambiano informazioni, trascorrendo una giornata insieme; si leggono brani tratti da conversazioni con le persone ammalate di demenza e con i famigliari. Da questi contatti nasce il termine di “cura cari” per definire un'area di sofferenza che apparentemente viene trascurata dal mondo della Sanità, perché manca la formazione per coloro che vivono con una persona malata di demenza, mentre per tante altre patologie croniche esistono indicazioni e linee guida. Per chi convive con una persona cara malata di Alzheimer tutto ciò non esiste. Alla fine per non perdersi e per non rinunciare alla propria vita si finisce per demandare a qualcun altro la stretta osservazione e la sorveglianza minima dovuta, perché comunque gli eventi evolvono in un qualche modo e la situazione progressivamente peggiora.

Il racconto continua in modo straordinario, con una narrazione spesso senza consecutio temporum e personaggi che si mescolano, presente e passato completamente fuori posto, cose e persone che cambiano significato in modo imprevedibile. Un disassamento totale di vita, senza regole e spinto da una immaginazione quasi puerile. Marco naviga in questo mare senza vedere terra, senza riferimenti e senza strumenti. L'unica bussola è quella di ritrovare la madre, come un Ulisse senza equipaggio in una piccola barca a vela in un mare in tempesta. Anche i rapporti con i vicini di casa sono diversi: il padre si vergognava per la demenza della moglie e li evitava, anche perché lei, disinibita, spesso faceva commenti scurrili e, usando il suo dialetto, non privi di violenza. La neurologa spiegherà che la demenza è una malattia famigliare perché colpisce l’intero nucleo e non solo la persona a cui viene fatta la diagnosi. Marco cerca nella letteratura le risposte e trova un articolo della Dottoressa Rose Marie Droes che spiega che per un malato di demenza il passato è un riparo sicuro in cui nascondersi, quando non si riconosce il presente e il futuro fa paura. Avrebbero dovuto dirglielo fin dall’inizio, forse sarebbe stato più facile capire tante cose. Tra i libri che legge c'è anche Perdutamente e Infinito presente di Flavio Pagano che raccontano, in chiave ironica, l’esperienza dell'autore con la madre, affetta da demenza. Scopre che ha inventato un neologismo bellissimo per identificare i famigliari che si occupano di una persona malata, quelli che in inglese vengono chiamati Caregiver cioè Curacari. Dentro questa parola c'è tutto, c’è la cura, c’è l’amore, c'è un legame tra due persone che continua e si trasforma per colpa della malattia. Con i suoi libri riesce anche a ridere dell'Alzheimer e ci si riconosce, come nella scena in cui descrive l'imbarazzo che si prova, da figli, nel ritrovarsi davanti la propria madre nuda. Marco, nonostante tutto, non riesce mai a staccare veramente, perché quando è senza di lei, dopo una prima sensazione di sollievo, avverte una sensazione di vuoto che non sa spiegare. Succede a tutte le persone che assistono un malato di demenza: quando il loro compito finisce, si accorgono del vuoto che si è formato dentro.

Scrive una poesia:

Mentre mia madre dimentica

tutto quello che le dico

io prendo nota

di tutto quello che mi dice.

Sul quaderno a righe

segno le parole che inventa,

i nomi con cui mi chiama

e gli oggetti con cui parla.

Da zero inizio a creare una mappa

di questa madre che non conosco.

Piano piano conosce persone che lo aiutano e inizia a riprendere in mano la sua vita, mentre la storia clinica procede su binari paralleli…

“Il medico di base stampa la ricetta per le nuove medicine e intanto, con un tono di circostanza, chiede come sta Lucia. Gli racconto qualche episodio e lui dice che è normale, che un malato di demenza spesso non riconosce i propri famigliari, che non lo fa con cattiveria, che con il tempo ci farò l’abitudine. Tutto quello che dice però non aiuta e non consola. Dovrebbe dire che quello che sta capitando non è normale per niente, se esiste ancora un modo per ritornare a prima, magari imparando un altro linguaggio. Dovrebbe dire che queste medicine non sono un nuovo, inutile, tentativo, ma il mezzo per riportare indietro mia madre. Invece appoggia la ricetta sulla scrivania, si alza e mi apre la porta”.