7 novembre 1922-17 settembre 2018 / Annette Michelson, o dell’Esigenza

“Mi dispiace, ma non posso aprire quegli scatoloni. Sa, quelli del Getty sono già passati...”.

Nella primavera del 2014 rendo visita ad Annette Michelson nel suo appartamento a Midtown. Troppo tardi: i documenti che cerco (le bozze di una conferenza pronunciata a Parigi nel 1976), sempre che esistano, non mi sono accessibili. Il Getty Research Institute vi sta mettando mano per portarli dalla parte opposta degli Stati Uniti, a Los Angeles.

“Il Getty vuole anche comprare tutta la mia biblioteca di studi sul cinema, ma a me serve ancora per lavorare!”. Annette Michelson (scomparsa a New York lo scorso 17 settembre) aveva già superato i novant'anni e, sconcertata, mi parlava del trasloco che l'avrebbe impegnata a breve e che le avrebbe permesso di portare con sé, nel nuovo appartamento, solo 4000 libri (a un primo calcolo – se ricordo bene – doveva quindi sbarazzarsi di circa 8000 volumi). Questa frenesia dell’accumulo non dovrebbe stupire: del resto, una delle immagini più curiose della sua personalissima iconografia era la foto di una biblioteca.

Ph. Babette Mangolte.

Nel 1976 la fotografa e cineasta Babette Mangolte scatta questo incisivo ritratto indiretto della critica. Michelson è presentata metonimicamente attraverso uno i suoi strumenti di lavoro: i volumi stretti sugli scaffali. I libri e le riviste infilati orizzontalmente per riempire i pochi spazi vuoti sono numerosi. Altrove, su tre sgabelli e un coffee table si stagliano come colonne sghembe e precarie diverse pile di pubblicazioni. Sulla sinistra del quadro una sedia a dondolo con lo schienale in paglia di Vienna ben visibile – vuota. Questo spazio non è necessariamente un’area di lavoro. Meglio: non è (solo) uno spazio di produzione, o di scrittura. Michelson ci è consegnata, in absentia, soprattutto come una lettrice. E nel 2014 non aveva certo smesso di leggere: “Stanno pubblicando gli scritti completi di Jean Epstein e per la mia rivista [October] ho scritto un pezzo su di lui che farà sicuramente arrabbiare qualcuno.” Oltre all’indefessa attività, la ricerca della provocazione teorica. Ma forse entrambe queste caratteristiche sono declinazioni plausibili di un tratto particolarissimo della sua traiettoria intellettuale: l’esigenza.

Quando, il 17 settembre 1966, durante il New York Film Festival, si ritrova a pronunciare la conferenza che sarebbe divenuta uno degli articoli capitali della sua produzione (“Film and the Radical Aspiration”), Michelson fustiga apertamente l’indolenza dei critici cinematografici e la loro resistenza al film d’avanguardia, o sperimentale – underground, si diceva allora. Questi si accontentano della “osservazione psico-sociale consacrata dalla forma narrativa,” mentre il nuovo sta altrove. “Radicale” è l’aggettivo che utilizza più spesso in quegli anni, come una affermazione politica e estetica – i due aspetti non sono mai scindibili: “Quel che restava di un’aspirazione rivoluzionaria non poteva che essere convertito o sublimato in radicalismo formale concentrato, oppure doveva prendere la forma della sovversione” (cito dalla trascrizione della conferenza, inedita, conservata al Getty). Per difendere questa sovversione formale, non ci si può più volgere alla critica cinematografica, che rifiuta le proposte più radicali o le accetta solo in quanto versione degradata del cinema “industriale.” Forte della sua esperienza di critica d’arte, corrispondente da Parigi (dove vive dal 1950 al 1966) per una serie di pubblicazioni – fra cui, in particolare, Arts Magazine – Michelson inanella su Artforum una serie di articoli centrali, ora in parte raccolti nell’auto-antologia On the Eve of the Future – annunciata fin dalla metà degli anni Ottanta e pubblicata da MIT press solo nel 2017, a riprova di quanto la sua “esigenza” fosse rivolta, in primo luogo, a se stessa.

Annette Michelson attrice in “Noviciat” (1964) di Noël Burch.

Sulle pagine di Artforum, Michelson si dedica in maniera cospicua al film, dapprima (1968) con una severa recensione di What is Cinema?, traduzione inglese dei saggi di André Bazin, la cui “ontologia dell’immagine” è antitetica rispetto alle sue posizioni. Poi, nel febbraio 1969, compare Bodies in Space: Film as “Carnal Knowledge”, singolarissimo saggio su 2001: Odissea nello spazio che non solo manifesta uno degli interessi più costanti della sua produzione (il dossier di lavoro dal titolo “Science Fiction” è uno dei più cospicui negli archivi del Getty, secondo solo a quello su Ejzenstejn), ma certifica la volontà di leggere seriamente e in piena attualità anche un blockbuster. (Il saggio è, fra l’altro, uno dei suoi pochissimi interventi disponibili in italiano, tradotto nel 1984 su Segnocinema col titolo “Film come conoscenza carnale”). Tuttavia, è forse con la curatela del numero monografico sul film, nel 1971, che l’esercizio critico di Michelson sul suo soggetto d’elezione trova la configurazione più eloquente: un numero intero per trattare dei (e con i) contemporanei (Paul Sharits, Hollis Frampton, Joyce Wieland, Richard Serra e Joan Jonas, fra gli altri) e schizzare i primi espliciti paralleli con le avanguardie storiche (Barbara Rose vi interviene su Man Ray e Moholy-Nagy) – è una linea che Michelson esplorerà fino al 1976 sulle pagine di Artforum, spaziando da Yvonne Rainer a Joseph Cornell, da Marcel Duchamp a Michael Snow.

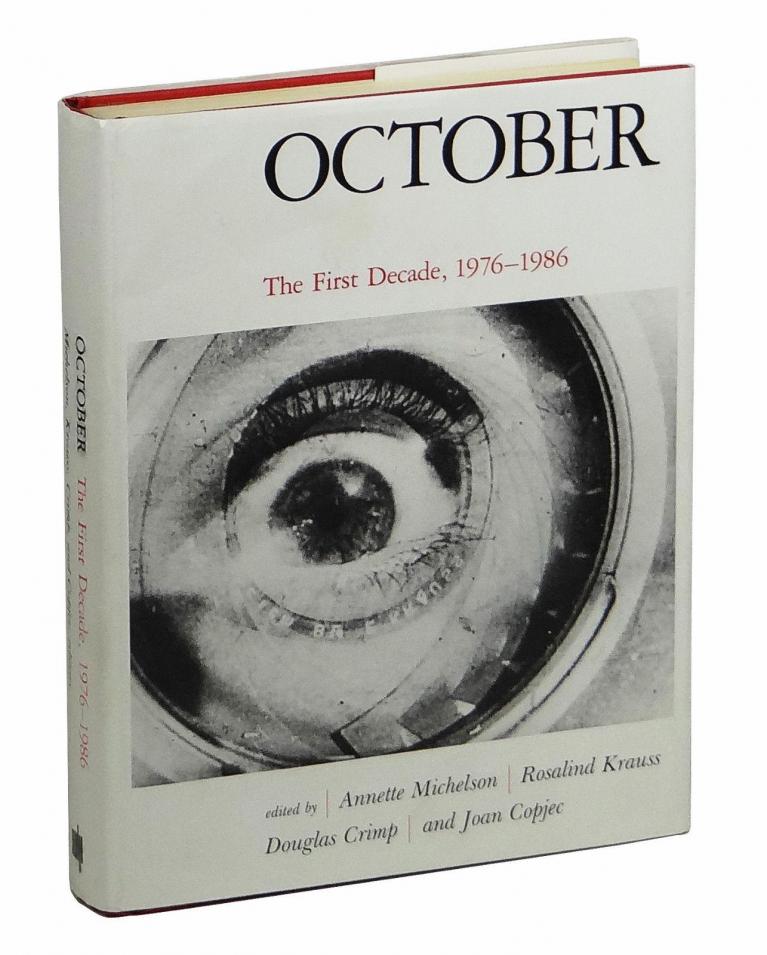

Poi, la frattura. Nel 1976 esce dalla rivista, per principiare un’altra avventura editoriale con l’amica e collega Rosalind Krauss. Una nuova pubblicazione che, dall’interno senza immagini a colori, alla copertina bianca con caratteri rossi e neri, si colloca agli antipodi di Artforum, con le sue chiassose pubblicità di gallerie a pagina intera e la carta glossy. Nel primo numero le intenzioni sono chiare fin dal sommario, che introduce, per farla breve, la “French Theory” (Michel Foucault su Magritte; Jean-Claude Lebensztejn su Frank Stella) in mezzo a un dibattito sulle arti e la cultura totalmente contemporaneo (sul primo numero compare, fra l’altro, il celebre saggio di Rosalind Krauss sul video). Il titolo della pubblicazione, October, echeggia volutamente il film (1927) di Ejzenstejn sulla rivoluzione sovietica e, senza dilungarsi troppo sulle implicazioni di questa filiazione, giova ricordare che nel 1975 Michelson aveva cominciato una lunga, importante, esplorazione degli archivi filmici dell’URSS. E su questa linea non smetterà, in fondo, di lavorare, tracciando con acume una traiettoria che va da Vertov a Frampton, da Ejzenstejn a Stan Brakhage, insomma un grande arco narrativo della “aspirazione radicale” del film che bisognava difendere. Per il resto, il rigore, le strategie retoriche e i riferimenti teorici di October faranno scuola. E se dove c’è “scuola” c’è trasmissione di sapere, è curioso pensare che il percorso di Annette Michelson sia stato invece in buona parte erratico e autodidatta. Dopo la laurea (1945) al Brooklyn College, i veri incontri teorici hanno luogo per lei a Parigi – su tutti la fenomenologia di Merleau-Ponty e lo strutturalismo di Lévi-Strauss – ma non, propriamente, nelle aule universitarie: in questo senso, Michelson è la figura divergente e complementare della sua complice, e diligente alumna di Harvard, Rosalind Krauss. In quelle aule invece, presso la New York University/Tisch School of the Arts, Michelson insegnerà per decenni, formando le prime generazioni di veri e propri studiosi universitari di cinema.

Proprio alla NYU (che oggi ospita un Annette Michelson Theater), nel 1996 Jacques Derrida sosteneva che “a volte chi legge un testo di un filosofo, anche solo un minuto paragrafo, e lo interpreta in maniera rigorosa, inventiva, e potentemente decifrante, è più biografo di chi conosce tutta la storia.” Nel nostro caso, che frase si potrebbe scegliere? “La storia del Cinema, come quella della Rivoluzione nella nostra epoca, è un resoconto di speranze e attese, accese e sospese, provate o deluse”, scriveva Annette Michelson in apertura del saggio “Film and the Radical Aspiration”. Era nata il 7 novembre 1922: esattamente a metà strada fra la Rivoluzione d’ottobre e la sua messa in scena da parte di Ejzenstejn.