Michael Snow, l’ironia del bricoleur

New York, dicembre 1966. Un loft: quatto finestroni a ghigliottina rettangolari che danno su Canal street. Luci al neon sul soffitto, una scrivania a sinistra, qualche immagine appesa fra le due finestre, un termosifone a destra. Al centro dell’inquadratura: una sedia dipinta di giallo. Il perimetro di esplorazione della macchina da presa è in apparenza scarno. Per circa 45 minuti uno zoom in avanti percorre l’ambiente, seguendo l’asse centrale della scena fino a raggiungere una fotografia in bianco e nero di alcune onde. Questo tragitto di circa 25 metri ammonta a poco meno di 500 metri di pellicola 16 mm. All’interno del film una serie di azioni o incidenti, secondo una coreografia erratica e distesa: qualcuno entra ed esce dall’inquadratura, suona un telefono e ci scappa pure, con tono farsesco, quasi slapstick, il morto. Il film è sonoro: traffico automobilistico come rumore di fondo, rotto dall’intrusione di una radio (Strawberry Fields Forever dei Beatles) – e soprattutto un’onda sonora sinusoidale in principio appena percettibile e assordante nel sottofinale.

Wavelength di Michael Snow è uno dei film detti “sperimentali” più commentati di sempre. Tuttavia la proliferazione critica ha prodotto una vulgata curiosa che ne fa una sorta di emblema austero (alternativamente “strutturale” o “minimalista”) della riduzione del film ad un solo movimento di macchina – lo zoom appunto. Certo, come scrive Annette Michelson sulle pagine di «October» (n° 8, estate 1979), il film opera anche una particolare riduzione narrativa: «un nuovo concetto di azione filmica che diviene letteralmente l’uso e l’esaurimento di un certo spazio da parte della macchina da presa». Ma Wavelength non si esaurisce qui.

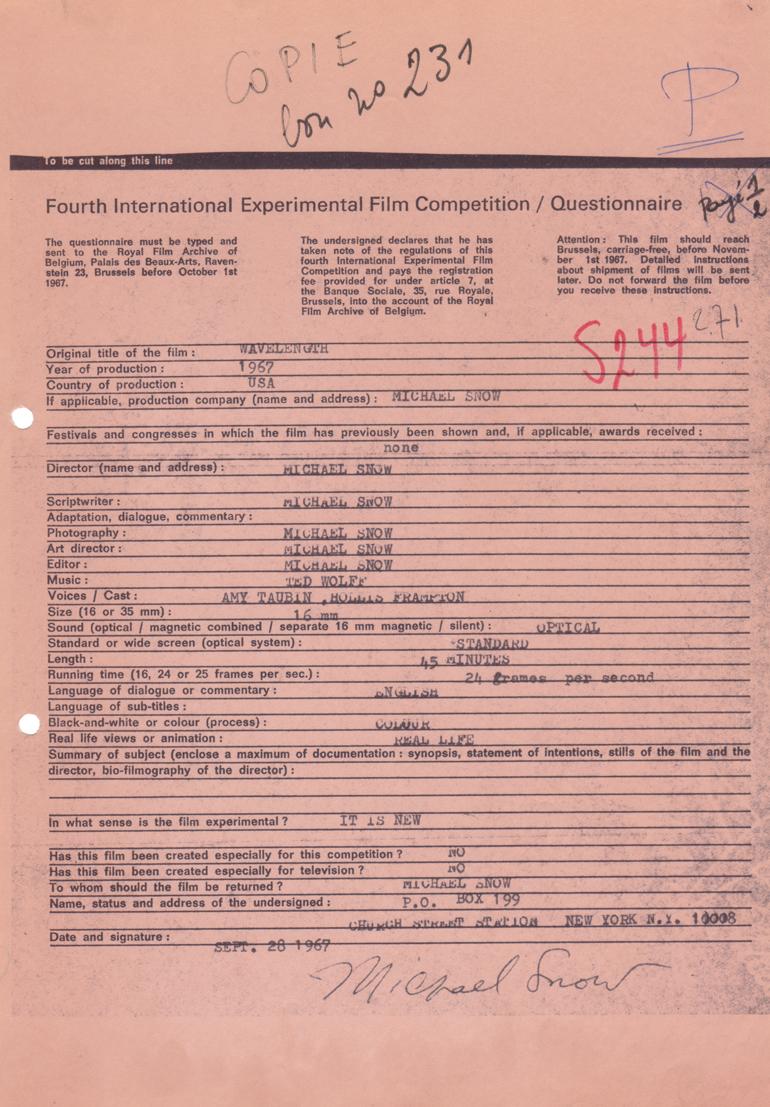

Dalla sua descrizione sommaria, il film sembra un lavoro distillato, quasi puro, ma anche questa caratterizzazione è ingannevole. Risultato di «un anno di note, pensieri, mormorii», come scrive lo stesso Snow (Statement on Wavelength for the Experimental Film Festival of Knokke-le-Zoute, in «Film Culture», n° 46, autunno 1967), la pellicola è in realtà un artefatto composito. Se, come ha fatto John Klacsmann dell’Anthology Film Archives di New York durante il restauro, si osservano i materiali utilizzati durante la fabbricazione del film si trovano emulsioni e supporti pellicolari assortiti: Kodachrome e Ektachrome, negativi e positivi a colori Kodak, invertibile bianco e nero Dupont e invertibile colore Afgachrome. Già da questa eterogeneità emerge non tanto un progetto impermeabile al caso ma una specie di bricolage non privo di carattere ludico. Il lungo zoom, a prima vista continuo ma in realtà assemblato a partire da inquadrature diverse, racchiude in sé una serie di variazioni cromatiche su un tema, introducendo alcuni elementi di casualità, fra bobine scadute (imprevedibile il risultato alla stampa del positivo) e illuminazione deliberatamente alterata (girare in “daylight” di notte). La visione (e, di seguito, ogni visione del film – davvero inesauribile) conserva un elemento di sorpresa. E forse quando nel 1967, compilando il modulo per l’iscrizione di Wavelength alla quarta edizione del mitico festival EXPRMNTL di Knokke-le-Zoute in Belgio, risponde, con candida ironia, alla domanda «in che modo il film è sperimentale?» con un laconico «è nuovo», Michael Snow addita proprio questo risultato in parte inatteso.

Wavelength è anche un film d’atelier: fra le immagini affisse alle pareti compaiono due riproduzioni delle Walking Women, serie di lavori (dipinti, fotografie e altri vari formati) realizzata negli anni 1961-1967. Non a caso all’atelier Snow dedica anche, nel 1970, A Casing Shelved. Esercizio ecfrastico: una diapositiva 35 mm a colori di uno scaffale con materiali e lavori in corso, commentati in voce off (su nastro magnetico) dall’artista che ne racconta la storia e, al contempo, produce una sorta di autobiografia condotta tramite gli oggetti. Nello stesso anno redige anche una sorta di catalogo ragionato su pellicola dei suoi dipinti realizzati fra il 1955 e 1965. Side Seat Paintings Slides Sound Film è un film 16 mm che documenta una proiezione di diapositive viste da un angolo particolarmente scomodo. Scorciate, rendono trapezoidale il rettangolo pittorico, mentre il commento, sempre in voce off di Snow, rallenta o accelera ai limiti dell’inaudibile.

In questi lavori, così come in buona parte della sua produzione, Snow procede secondo una serie di trasferimenti o trapianti di procedimenti e tecniche da un supporto all’altro: una circolazione perpetua che genera non solo un’investigazione riflessiva delle proprietà del medium o dei media adottati, ma una serie di effetti di senso e non senso inediti e disorientanti. Nel 1975 realizza Cover to Cover (ristampa Light Industry & Primary Information, 2020), un libro fotografico che prende alla lettera l’espressione presentando, dalla copertina alla quarta (e inversamente, giacché il volume è stampato tête-bêche) una sequenza di fotografie leggibile in entrambi i sensi.

Ogni doppia pagina presenta il recto e il verso ideale dello stesso scatto. Chi si avvicina al volume è colto da un senso di vertigine: sfogliando le pagine ci si confronta con quella manipolazione, al tempo stesso messa in scena e “reale”, che costituisce l’oggetto stesso del libro (vi si scorge, infatti, la sua stessa fabbricazione).

Ogni film, ogni installazione o intervento di Snow hanno per oggetto o, allora, per destinatario, un corpo. Lo sanno bene gli spettatori e spettatrici di La Région Centrale (1971), film di oltre tre ore in cui una macchina da presa 16 mm montata su un braccio meccanico perlustra, in tutte le direzioni e secondo una partitura precisa, la tundra ghiacciata 650 km a Nord di Quebec City. Il movimento circolare o oscillatorio induce una specie di volteggio che perdura anche alla comparsa della statica “X”, marchio grafico che punteggia le bobine. Per la durata Snow punta alla geologia: «ho pensato che dovesse essere lungo, che dovessero sembrare 3000 anni o 3 milioni di anni, non tre ore» (dall’intervista con Donato Totaro e André Habib, in «Off Screen», vol. 6, n° 11, novembre 2002). L’esperienza fisica, invece, non è sprovvista di una certa sensualità. L’ha colta Stéfani de Loppinot nella sua bella monografia dedicata al film (Yellow Now, 2010), quando afferma di essere uscita dal cinema in uno stato «simile a quello in cui ci si sente dopo aver fatto a lungo l’amore».

Empirico, e induttivo, il materialismo di Snow non nega, curiosamente, la trascendenza. L’ultima intervista lo conferma, con una punta di ironia. La conclusione dello scambio – appassionante – con Raymond Foye per il Brooklyn Rail (giugno 2021) è in questo senso luminosa. Foye chiede a Snow se sia d’accordo, sulla scorta della definizione sottoscritta negli anni Sessanta da artisti come Frank Stella o Carl Andre, sul fatto che un’opera non sia altro che i materiali che la compongono o se accetti, invece, l’aura dell’opera d’arte. La risposta di Snow: «Il materiale fisico da solo può essere piuttosto noioso. Certo che un’opera d’arte vera e propria ha un’aura».

Michael Snow è morto a Toronto, sua città natale, all’età di 94 anni. Il 6 gennaio, all’indomani della sua scomparsa, appresa durante la notte, passo a visitare (in cerca della sua aura?) la sua ultima mostra alla galleria Martine Aboucaya. Nell’ingresso è proiettato un video (2002-2007) dedicato a Thierry Kuntzel. Una finestra inquadra e riquadra degli alberi innevati. Il titolo dell’opera? Snow. Letterale, autobiografico, e (forse) trascendente, non mancava certo di senso dell’umorismo. (Al telefono, in francese: «âllo? C’est Monsieur Neige!»)

Appena qualche mese fa aveva risposto al celebre sondaggio della rivista inglese Sight and Sound sui più grandi film di tutti i tempi. Nella sua lista compaiono solo quattro film, invece dei canonici dieci. A parte La febbre dell’oro di Chaplin («an old time favourite», quasi un ricordo d’infanzia), gli altri tre sono suoi: Wavelength, La Région Centrale, e Rameau’s Nephew. Si tratta forse di una delle liste più spassose (e narcisistiche) di sempre. In fondo, come suggeriva a suo tempo il titolo di un notevole documentario-ritratto del 2001, scritto e realizzato da Teri Wehn-Damisch (Sur la longueur d’onde de Michael Snow. Zoom arrière), Snow ha viaggiato sulla sua stessa lunghezza d’onda.

In copertina: Michael Snow alla fine degli anni ’60, da un servizio della Canadian Broadcasting Company.