Speciale

Catanzaro / Paesi e città

In una campagna pubblicitaria di molti anni fa, Beppe Grillo, allora in versione “solo comico”, si era prestato a fare da testimonial tv per una serie di spot dedicati allo yogurt Yomo. Era indubbiamente una pubblicità originale per quei tempi. Grillo cazzeggia amabilmente con un mostriciattolo - ispirato da una parodia di Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977) e da ET (1982) di Steven Spielberg - che è sceso sulla terra da un’astronave solo per mangiare lo Yomo. Mentre gesticola e motteggia al suo solito modo, in questa buffa situazione (immortalata in sei o sette spot prodotti e andati in onda all’epoca), spicca su tutto l’abbigliamento del comico. Un dettaglio nella partitura delle gag aveva evidentemente il compito di sovraesporre la già comica assurdità delle scenette. Grillo indossa una tipica felpa sportiva da college che porta scritto, ben visibile e in un inglese a lettere cubitali, il logo “University of Catanzaro”. In realtà (ci vorrebbero le teche Rai per controllare), l’espediente comico della felpa derisoria che inalberava l’improbabile vessillo “University of Catanzaro”, Grillo lo aveva indossato anche prima di quello spot fortunato. Addirittura ai suoi primissimi inizi televisivi, in una trasmissione della fine degli anni ‘70, di cui adesso non ricordo nulla tranne quella felpa ridicola, e che gli fosse pronubo il sempiterno Pippo Baudo della Tv nazional-popolare.

Per essere esilarante quella felpa in mezzo allo spot Yomo era esilarante. Forse eravamo nel 1987. Non ricordo se a quei tempi l’università a Catanzaro ci fosse davvero. Credo di no. Comunque la felpa “americana” indossata da Grillo diceva che nessuno in Italia poteva sognarsi che ci fosse un ateneo con quel nome, in una città come Catanzaro. Anzi il solo pensiero che all’epoca qualcosa come un’università potesse spuntare in un posto sgarrupato e arcaico come Catanzaro era notizia così illogica e da associare ai marziani che da sola bastava a far ridere il pubblico di tutta Italia davanti allo spot televisivo di una nota marca di yogurt. E la cosa, confesso, faceva ridere anche me. Dopo anni quello spot circola ancora sul web tra gli aficionados di Grillo, passato nel frattempo alla predicazione politica. È ancora lì che fa ridere, non per la comicità commerciale passata di cottura, ma proprio per quella citazione politically uncorrect che motteggia e schernisce ferocemente la città sede di quella fantomatica università catanzarese. “Pare che Beppe Grillo avesse rinnegato un po’ lo spot, mandando a quel paese tutto il sistema televisivo pubblicità comprese, ma sono solo chiacchiere e secondo me non si è mai pentito di fare da testimonial della Yomo. Ma ammè me piace! Troppo bella la felpa University of Catanzaro!”. Sì, troppo bella la felpa University of Catanzaro, scrive nel blog filogrilliano “lostinthesky” un anonimo postalizzatore. Seguono numerosi commenti di rinforzo sulla feroce trovata comica della felpa catanzarese, tutti di tenore entusiastico.

In realtà anni dopo a Catanzaro la prima facoltà universitaria, distaccata da Napoli, fu quella di Medicina, mentre di sicuro c’era già l’Accademia di Belle Arti, anche quella popolata da una colonia di artisti napoletani. L’unica vera università allora funzionante in Calabria era quella di Arcavacata, quella sì di ispirazione americana e anglofila. Era la prima università in regione. L’università residenziale “per i calabresi”, fondata nel 1974 da una scommessa liberal-democristiana di Beniamino Andreatta. L’Unical, alla periferia di Cosenza, era un campus surmoderno, un lego di grandi cubi disegnati da due archistar come Gregotti e Martenson. Divenne negli anni 80 il covo dell’intellighentzia protestataria e sovversiva di mezza Italia, guidata dal fisico Franco Piperno, nato catanzarese, come il regista Gianni Amelio e il filosofo Giacomo Marramao. Catanzaro invece rimaneva una lontana città di provincia sepolta in fondo a Sud. Un capoluogo minuscolo, spaventosamente ventoso, arroccato nella sua tradizione bizantina di legulei, di prelati e di massoni, di funzionari di governo e distaccamenti militari. Il tribunale della città era già noto per inchieste e processi discutibili. Vi transitarono per insabbiarvisi definitivamente alcuni dei più scottanti processi politici, stranamente scivolati fin qui dal lontano Nord. Misteri italiani che vanno da Piazza Fontana ai tentativi di golpe destrorsi,dalle trame mafiose alle lobby politico-massoniche.Tradizione durevole all’intorbidamento giudiziario, se scendendo per i rami si arriva fino al più recente affare “Why not” e alle indagini di Luigi De Magistris, che qui come magistrato inquirente finì defenestrato e dovette darsi alla politica. A Catanzaro, è risaputo, la giustizia aveva, e ha, vita facile o difficile, secondo fungibili punti di vista.

Fu qui a Catanzaro che nel 1969 capitò per sbarazzare più agevolmente la pratica dei suoi esami di procuratore legale, a repentina chiusura di una svogliata vocazione di avvocatodalla carriera subitamente abortita, il non ancora cantautore Paolo Conte. Conte era uno di Asti che aveva fatto il militare a Cosenza. Seppe così che per diventare avvocato Catanzaro era la miglior piazza d’Italia, con ottime facilitazioni “ambientali” (lo sa pure la Gelmini, anche lei generosamente transitata dagli esami di procuratore legale tra queste aule felpate). Mentre veniva giù in interminabili tradotte in treno da Asti, sapendo cosa lo aspettava a Catanzaro, città provinciale che ancora oggi non offre grandi distrazioni, aiutato dalla trance esotica del jazz e dalla noia di un alberghetto del centro, l’avvocato di Asti componeva da queste parti le sue prime stralunate canzoni. Per l’eterogenesi dei fini così comune nelle faccende della Calabria e di Catanzaro, la città dei tribunali e delle caserme, dei ponti e del vento, può in fondo vantare anche questo suo accidentale e fortuito primato: aver causato un transito vocazionale, trasformando un procuratore legale di Asti scarso e frustrato in un immortale poeta della canzone d’autore.

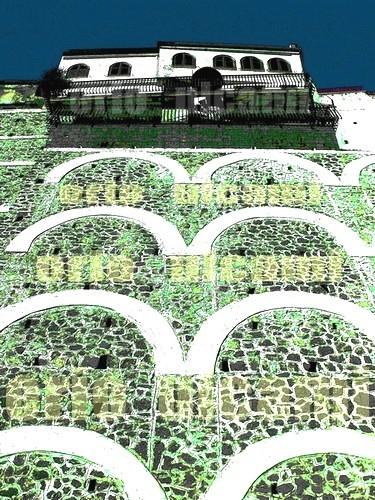

Catanzaro è città complicatissima da raccontare in poche pagine, da fotografare in poche immagini. Qualche anno fa c’ho portato in visita Marc Augé. Eravamo in macchina: dopo un’ultima curva, davanti al suo skyline scosso da una specie di onda sismica di cemento e palazzoni aggrappati a casaccio su una rupe a precipizio tra i due mari, in cima alla vertigine arcuata del ponte Morandi, l’antropologo dei non luoghi, l’esegeta delle metropoli e delle banlieue post-coloniali, ha esclamato, colmo di stupore: “et voilà Catanzaro!, c’est extraordinaire!”.

Adesso dalla macchina Catanzaro la intravedi la lontano. Ormai un pezzo dei quartieri nuovi tracima dal vecchio alveo dei tre colli e dilaga verso il basso. L’onda di cemento è irrefrenabile, ha già abbondantemente valicato gli stretti calanchi della Fiumarella. La città nuova si rovescia ben oltre l’argine di creta grigia dalle colline di Germaneto, l’antico granaio del suo contado. I cantieri fervono, a ritmi folli, incessanti. Il grosso della città resta isolato sui colli, in mezzo all’istmo di Squillace, aggrappata da ponti e raccordi sbilenchi ai costoni di marne e sabbie incrostate di strati di trilobiti e conchiglie fossili, resti minerali di una crosta friabile affiorata qui dal mare milioni di anni fa. Questo terreno incerto su cui avanzano le ultime propaggini urbane sfrangiate dalle ruspe dei cantieri e spellate da un vento proverbiale, è il lembo più stretto d’Italia. Oggi è la trincea fluttuante di una terra di confine. Eppure all’alba, da lontano, Catanzaro, la città capitale della Calabria di oggi, potrebbe ancora apparire a un viaggiatore sonnolento e svagato un antico caravanserraglio chiuso tra le dune di un deserto orientale. Un inganno del tempo.

Quando la superstrada si infila nel budello nero del Sansinato perdi di vista il paesaggio. Finché il tunnel non ti sputa fuori alla luce cruda del mattino. E un attimo. Dopo il lungo traforo automobilistico praticato tra i gusci di un banco di arenarie del pleistocene, la visione di quello che appena tornato all’aperto ti viene addosso senza scampo, è sorprendente. Sbuchi fuori ed è un muro di palazzi e di case vecchissime e nuovissime, screpolate e compatte, alte fino al cielo, nude e malinconiche come l’azzurro allucinato dello Ionio.

Catanzaro è una di quelle città a cui bisognerebbe fare un ritratto. Ma è impossibile tenerla ferma, costretta in posa. La sua dialettica è instabile, un’altalena di sensi opposti, oscillanti tra alto e basso, salite e discese. È una città sfuggente, molteplice, contrastante. Si fa già fatica a capirla da lontano, a circondarla con gli occhi da vicino. C’è qualcosa nell’immagine esteriore di Catanzaro rappresentata dal geroglifico delle sue apparenze, che mi stupisce sempre, che mi disturba e mi diverte, mi incuriosisce e continua, da anni, a farmi problema. A Catanzaro l’armonia di forme, la bellezza classica, non sembra essere mai stata di casa. L’intera fisionomia della città ha qualcosa di pericolante, sgangherato e diffratto. È sproporzionata come un disegno cubista o una figura spiegazzata di Boccioni. La stessa ansia esaltata di una di quelle affiche cinematografiche fatue e sognanti sovrapposte alle vecchie pubblicità annonarie strappate via in un gesto di sfregio carico di furiosa rabbia creativa, alla maniera iconoclasta di Mimmo Rotella, il suo artista-simbolo. Che da Catanzaro, per poter diventare Rotella, però, è fuggito prestissimo.

Catanzaro ha le sue stranezze, questo è certo, e un’irrefutabile eterogonia, un’astuzia delle forme apparenti fissate nel suo carattere paradossale, è il suo contrassegno, il distintivo perdurante. È diventata città nonostante la sua ristrettezza, l’isolamento e l’incredibile discontinuità spaziale. La fame insoddisfatta di spazio contrapposta all’abitudine atavica alla separatezza e all’abbarbicamento, qui ancora contano più di tutto. Specie oggi che ogni cosa è a dismisura, accresciuta dal confronto col mondo. Con le sue espressioni più ineffabili e vistose, i suoi linguaggi mischiati, le sue figure umane paradossali, le sue strade stravolte dal traffico, questa città sta dentro il mondo contemporaneo con un suo certo particolarissimo stile.

Lo spazio ha le sue pretese. Qui le ha imposte in origine e le mantiene, estese su ogni cosa. Quello di Catanzaro è uno spazio singolare, con la sua scarsità, l’alternarsi plastico di vuoti e di pieni, di gigantismo e microfisica, di ascese e cadute determinate della sua faticosa e accidentata verticalità. Lo spazio qui spesso si infittisce o precipita, si inguatta, scava tunnel e sottopassi, oppure erige ponti altissimi e sontuosi simulacri di vertigine. Qui ogni luogo costruito incontra una sua irrisolta e caotica antropologia. C’è una sconnessione umana e tellurica che ancora oggi reclama uno sguardo di risarcimento e di riparo. Il suo disordine edilizio variopinto e compatto a volte ferisce lo sguardo. Altre volte sembra una prova concreta dell’esistenza di certi archetipi junghiani, un prototipo di quell’”anima dei luoghi” di cui ha scritto James Hillman. Deve esserci un antico genius loci trogloditico, una specie di horror vacui che dorme qui sotto e piega l’attaccamento della gente alla scelta dei fondatori, all’impronta dei luoghi delle origini. Anche i catanzaresi di oggi vogliano restarvi abbarbicati, affiliati l’un l’altro a dispetto di tutto, uniti da una prossemica del respiro, da una vicinanza da organismo unicellulare. Il prezzo è un’ansia di squilibrio, un’agitazione, una scossa continua che percorre come la corrente spezzata di un fulmine globulare l’aria agitata di Catanzaro. Ogni persona e atto che vi abitano ne sono implicati. È la stessa frenesia che anima i gesti, la folla che si accalca per strade e vicoli. Tutti sembrano aver fretta, indaffarati e attratti da qualcosa. Lo leggi nella facce della gente, nelle loro posture sguance, negli ammicchi teatrali. Le abitudini sono una forza sottovalutata per capire le cose del mondo. Catanzaro sta lì a ricordarmelo.

A Catanzaro è facile sentirsi ospite, fare amicizie. Si fa subito giro. La gente ti vuole conoscere. Ti annusa, ti accoglie, affabile, curiosa e circospetta insieme. Non importa da dove vieni, dopo un poco sei “amicu meu”. Ma allo stesso tempo non ti levi mai di dosso la sensazione esitante che qui resterai comunque separato da loro, uno straniero tenuto sotto osservazione, in uno stato precario. È una città che ti tiene in sospeso Catanzaro. Ti fa sentire di passaggio, in equilibrio sulla soglia, sempre un po’ indecisa sul da farsi.Dopo un po’ ti molla. Catanzaro è resistente, fortemente identitaria. Basta a se stessa. Con poco meno di 100mila abitanti, Catanzaro è una città conservatrice, sfiancata dagli intrighi, da vizi strapaesani e da inossidabili liturgie sociali. È chiusa in cerchie impermeabili, raccolta intorno a consorterie sempiterne e a segreti non sempre dicibili.

Un romanzo (dimenticato) dello scrittore Saverio Strati, È il nostro turno, pubblicato da Mondadori nel 1975, rappresentava una Catanzaro post-bellica attardata in un’atmosfera da ancien régime, esasperata dai disagi materiali e dalle sue angustie provinciali da nobiltà decaduta. Il realismo di Strati metteva a nudo il carattere ipocrita, pavido e valetudinario della classe media catanzarese. Prima di lui Corrado Alvaro, che a Catanzaro si formò e fu allievo del Collegio Galluppi, degli ambienti culturali e della vita cittadina a sua volta aveva scritto in modo acre e penetrante in Mastrangelina, uscito postumo nel 1960. Le chiusure e l’ostinato narcisismo, “l’esasperazione rituale” di certi tratti del costume cittadino non sono sfuggiti neppure a un reportage di viaggio di Pier Paolo Pasolini, che visitò a più riprese la Calabria. Era di passaggio per le vie di Catanzaro nell’aprile del 1964 in compagnia di Elsa Morante, alla ricerca di volti interessanti per il suo Vangelo secondo Matteo. “Sono stato più volte a Catanzaro ed ho avuto sempre la stessa sensazione. Come tutte le città burocratiche, è una città un po’ triste e deprimente. Ha un aspetto un po’ caotico e confusionario, ma sempre grigio ed amorfo. Non credo che possa considerarsi vita e quindi vivacità quella che caratterizza un certo tipo di società medio borghese, in cui i problemi, le ansie, le attività, nascono solo dalle preoccupazioni individualistiche di una grigia classe impiegatizia”.

Impiegati, burocrati, dirigenti, che oggi sono soprattutto pendolari. Catanzaro quasi ogni mattina mi accoglie stritolandomi dentro il suo lento fiume di auto e bus incolonnati fuori dal Sansinato. Incombe e svetta sui valloni quasi come una Metropolis da fumetto futuribile disegnata a mano libera sul canyon della Fiumarella, il profondissimo dirupo naturale che un tempo la separava dal mondo. Migliaia di veicoli che arrancano sulle corsie intasate e verso i ponti, risalendo come una corrente inversa la cima della città. Sembra la vecchia fotografia di un luogo arcaico simile a un forte medievale, un nido d’aquile o l’acropoli antica di una polis sorta a guardia dei due mari. Le vecchie mura del forte di San Giovanni e il suo centro storico fitto di piccole case costruite da arabi e bizantini resistono disperatamente aggrappate sul filo del precipizio, simili a naufraghi abbracciati agli scogli di un’isola. Il traffico è impressionante, non c’è mai un parcheggio. Si continua a costruire negli interstizi, tra un vuoto e l’altro si levano le gru. A Catanzaro ogni cosa si presenta in salita, stretta, cabrata verso l’alto. Puntualmente, ogni volta che ci arrivo, il colpo d’occhio mi sfrena verso certe sensazioni profonde e incontrollabili. Catanzaro scatena irrequietezze. Ha inquietudini erotiche e languori, qualcosa che mi ricorda sempre l’inizio e la fine di certe storie d’amore.

Mi spezza i nervi. Mi assedia. Non riesco a starci mai più di due giorni di seguito. Vista più da vicino ti accorgi che la Catanzaro che oggi si affaccia su questo panorama ondeggiante tra svincoli e flying bridges da far invidia a Los Angeles, è una città-emblema del Sud di adesso. È brulicante di vita, avvolta come un ottovolante dal traffico delle ore di punta e orlata da una spessa e screziata cortina di grandi edifici e palazzoni nuovi che si superano in altezza e tracimano passando come un’onda di cemento da un vallone all’altro, da un ponte all’altro. Uno spettacolo sempre impressionante. In uscita, verso il tramonto, un altro punto di vista cade sulla crosta ininterrotta di case e palazzi cresciuti ex novo a catasta, in un enorme intrico di vani, svincoli e anelli di circonvallazione, cubature e prospettive fuori scala, quasi a formare un vasto ed esteso termitaio umano.

Quando vado via alla sera, dall’alto del vertiginoso ponte Morandi, Catanzaro si dilata ancora. Si avvista come se fossi su un aereo. L’illusione è quella di una metropoli piena di cantieri e metallo urlante. Tra i semafori e le migliaia di neon e di luci di fosforo immerse nel traffico del rientro, il suo profilo sparpagliato e rilucente di città provinciale costellata dai cubicoli enormi dei quartieri nuovi, si estende moltiplicato a dismisura in una sorta di enorme inganno di caleidoscopio. La città continua a riprodursi a soverchio più giù, infiammata dai rivoli di una colata fusa di magma giallo e rossastro che parte dai colli. Un riflusso ardente che si spegne solo quando il fiume di cemento tocca il doppio confine sull’orlo dei due mari dell’istmo. Da un lato all’altro, da Soverato a Lamezia. È questa “La città dei due mari”, l’Italia più stretta, in mezzo tra il Tirreno e lo Ionio. Le due rive del mito, la terra di mezzo in cui erano piantati i giardini delle Esperidi, eden antico del profondo occidente. Magna Grecia delle migliori annate, dicono le guide di un turismo nostalgico. Ma anche la Catanzaro del XXI° secolo a suo modo resta tributaria dei miti. Un mito suo, molto auto-costruito, antichissimo, contemporaneo e post-moderno. Che sorge ogni giorno come un delirio sconnesso. Degno capoluogo della Calabria che tutta intera, proprio come Catanzaro, la sua emblematica città-capitale, resta aggrappata sul vuoto, sul baratro tutto pieno che le si spalanca intorno, come il vasto spettacolo di questa città insieme “ferma” e “malferma”. Attaccata alla frangia di un trambusto irredento, in cui tutto appare caotico e irrisolto, compresente e simultaneo.

Catanzaro è bifronte. È insieme arcaica e spudoratamente post-moderna. Affollata e trafficatissima, è tanto incoerente e instabile nel suo nuovo e mutevole volto urbanistico e sociale di baricentro politico e amministrativo regionale della Calabria odierna, quanto piuttosto il suo epicentro storico millenario sa mutarsi in sussiegosa e riservata enclave. C’è una Catanzaro di dentro, quasi impenetrabile, che sopravvive al riparo dei suoi anditi e negli angoli ombrosi, tra le strette viuzze e i vicoli che formano il labirinto muschioso del suo intricato nucleo storico. Qui fra le chiese barocche e i palazzi sbrecciati, nella pancia della vecchia Catanzaro medievale, dalle parti del Pianicello fino all’Arcivescovado, tra la Filanda, Case Arse e il monastero della Stella (dov’era alloggiata l’Accademia), Catanzaro si conserva salda e compassata nell’andamento lento dei suoi immutabili riti quotidiani.

Quasi gelosa della sua storica separatezza provinciale ormai perduta. Ingentilita da un’ospitalità quasi spagnolesca, conservatrice e snob. Talvolta più civettuola nelle vecchie abitudini salottiere nobiliari e demodé, come certe padrone di casa che ti accolgono truccatissime e altere. Tra le ridotte di questa specie di cittadella murata Catanzaro ridiventa provincia meridiana e orientale: i caffè giorno e notte, sempre affollati, il sapido cibo di strada, il discutere a crocchi, lo sfottò ferocissimo, il dialetto ostentato come lingua scettica e iniziatica, il lento passeggio sul corso. Catanzaro un tempo nota per la fiorente arte della seta ereditata dai fondatori bizantini e dagli ebrei della diaspora mediterranea, qui conserva uno spazio residuale per la storia.

Resistono i suggestivi palazzi nobiliari dai blasoni in pietra e i portoni scrostati, con gli scaloni e le corti che si aprono sui quieti giardini interni simili a minuscoli giannah da medina araba, dove ancora crescono in abbandono secolari piante di agrumi rarissimi. Ma ormai è quasi un dedalo di viuzze e vicoli della memoria sepolto nel tempo e trascurato dall’abitudine. Il resto della città oggi fa i conti a modo suo con l’estroversione dei tempi. Catanzaro è sempre più la soglia dei suoi mille passaggi. La città dei ponti e degli arditi anelli stradali di circonvallazione che ne inseguono l’irrefrenabile, disordinata quanto singolare espansione. Il nuovo è tutto cucito e tenuto insieme da nervature, viadotti e anelli di cemento armato che in assenza di spazio sono diventati i suoi tendini, le sue braccia, le sue vere uniche piazze. Tangenziali che si sporgono nel vuoto, varchi e bretelle centrifughe, piazze costruite a rovescio, vertiginose e onfaliche, che si aprono sospese nel vuoto dei piloni, tra gli snodi di un vasto reticolo di soprelevate e raccordi che la circondano e ne aggirano interamente il profilo. Il regno del nonsenso, il mondo alla rovescia. Miracoli di Catanzaro, un posto da fantasie futuribili. Intersecati come una enorme “fettuccia di Moebius”, solo questi stradoni spesso intasati e scivolosi consentono alle crescenti ondate di traffico in entrata e in uscita nel capoluogo regionale un più veloce accesso e deflusso. Solo il nocciolo fitto e duro del centro antico, resta escluso da quest’onda di marea, dal traffico impazzito.

Ma Catanzaro non ha mezze misure, qui tutto pare da un momento all’altro frenetico o stagnante. Dopo l’agitazione folle del mattino, c’è la gora languente della controra catanzarese. La città si svuota. Certi pomeriggi d’estate il Corso rovente è divorato dai soffi riarsi dello scirocco. Circolano solo i matti e qualche furtiva ombra umana risucchiata dal caldo, fantasmi che slittano via attaccati ai muri. In fondo a Catanzaro sembra che tutto passi senza mai arrestarsi, in una sorta di eterno transito che però non tocca mai il nucleo, il suo cuore segreto e fermo, la sostanza immobile e minerale di questa città oltre il tempo.

Passano gli anni e Catanzaro mi si fa intorno ogni giorno che sto qui. La guardo, come faccio sempre ogni volta che ritorno per lavorarci, per viverci come posso. Sono quasi una ventina d’anni ormai. Le abitudini sono una forza sottovalutata per capire le cose del mondo. Catanzaro si è infilata dentro il mio lavoro. Sono un irrequieto e il mio è mestiere che si fa in moto. Mi porta in giro per il mondo, a incontrare e vedere luoghi e persone diverse. Ma è qui, nella città capitale di quelle che una volta erano le vecchie “Calabrie” degli scrittori del Grand Tour, che faccio quella che Marc Augé chiama “antropologia della prossimità”, l’antropologia di quello che vivo e vedo da vicino. Col tempo questa attività di sguardo è diventata la mia letteratura. Catanzaro è diventata la mia etnofiction, si è scritta dentro la mia età d’uomo e conosce molto della mia biografia. Dovrei dire, dopotutto questo via vai, che si è presa un posto, un posto non da poco, anche nella mia vita. È un luogo interessante per uno come me. È un posto da antropologia del casino. Anzi, per me è la capitale post-moderna del casino sudista.

Così com’è adesso, l’intera città, bella o brutta che sia, è un museo all’aperto, il tempio di se stessa. A cominciare dal suo simbolo identificativo, il brand sacrilego e universale del Ponte Morandi, ancora oggi porta principale e unica via d’accesso alla città dal versante occidentale. Questa è la più vera scultura concreta di Catanzaro, coessenziale alla città edificata dal calcestruzzo verticale negli anni del boom. Un’opera formato king size degna dell’enfasi impacchettatrice di un Christo, il monumento al presente in cui Catanzaro si celebra al meglio. Il viadotto sulla Fiumarella come fosse il suo ponte di Brooklyn, disegna il punto più alto e scenografico dell’inconfondibile skyline catanzarese. Ogni volta che ci passo sfidando in auto il traffico delle ore di punta, mi vengono i brividi pensando all’incredibile e inavvertita sottigliezza di quel lungo arcone in cemento-armato. Costruito nel 1962 su progetto dell’architetto Riccardo Morandi, è il secondo ponte ad arco al mondo per ampiezza tra quelli a campata unica. Il viadotto di Catanzaro sorge dal nulla e si apre da un capo all’altro dell’orrido spalancato dai burroni in secca che scivolano verso le rive dello Ionio. È come una vertiginosa passerella tibetana, spaventosamente oblunga e tesa su una sola gettata di calcestruzzo che copre una luce di quasi mezzo chilometro. Uno scenario astruso e indimenticabile che diventa ancora più impressionante in una giornata d’inverno.

Quando la tramontana feroce che scuote le tre corsie automobilistiche del ponte infinito in un sinistro dondolio, imperversa sulla città cupa e infreddolita. Soffia sempre il vento a Catanzaro, stretta com’è tra due mari, lo Ionio e il Tirreno, separati qui sotto da un’unica striscia di terra, un velo sottile e scavato come il ponte, meno di 28 chilometri da costa a costa. Il vento che spazza incessantemente la città è proverbiale, se è vero che “trovare un amico sincero è cosa rara come una giornata senza vento a Catanzaro”. Una maledizione ereditata pare dal violato regno odisseo dei Feaci, abitanti mitici di questa Valle del Vento. I Feaci, convinti che non ci fosse “nessun mortale avverso alla terra dei Feaci, e non ci sarà mai, perché gli dei ci amano tanto e abitiamo in disparte ai confini del mondo, in mezzo al mare ondeggiante, e non viene mai nessuno qui da noi”. I Feaci di Nausicaa, che offrirono a Ulisse “cibo e bevande”, permettendo finalmente al naufrago straniero di bagnarsi nudo “in fiume al riparo dal vento”. Ancora quel vento di tempeste e naufragi. Un vento estenuante. In certi giorni soffia così forte che “strappa via l’intelletto e non lascia forze per alcunché”.

Il vento di Catanzaro, forse l’unico elemento che possa scrollarla dalla sua ancestrale autarchia, dai suoi atavici sostegni. In certe giornate soffia così forte che tutta la città di calcestruzzo obliquo e di palazzoni cresciuti a dismisura su queste cime di tramontana, pare quasi sul punto di staccarsi dal suolo. Come l’aquila che simboleggia araldicamente lo spirito di questa città. Catanzaro e lì, pronta a involarsi via dai crinali oberati dagli abusi edilizi e dai cocuzzoli di terra friabile e scistosa su cui è calato di tutto. Per salirsene in aria, dietro le nuvole che corrono veloci dietro al vento, nel cielo limpido di questa Calabria di mezzo.