Cose mai viste. Conversazione con Gianni Berengo Gardin

Gianni Berengo Gardin, indubbiamente uno degli autori italiani più noti e più prolifici nella documentazione reportagista, ha realizzato per Contrasto il suo 263simo libro, “Cose mai viste – Fotografie inedite”, in occasione della mostra omonima presso il Mu.Co.f di Brescia, curata da Renato Corsini e visitabile fino al 21 Maggio.

Per farlo, dopo anni ha preso in mano il suo archivio guardando, analizzando e selezionando, tra due milioni di scatti, più di un centinaio di immagini realizzate in tutte le parti del mondo e mai esposte prima d’ora.

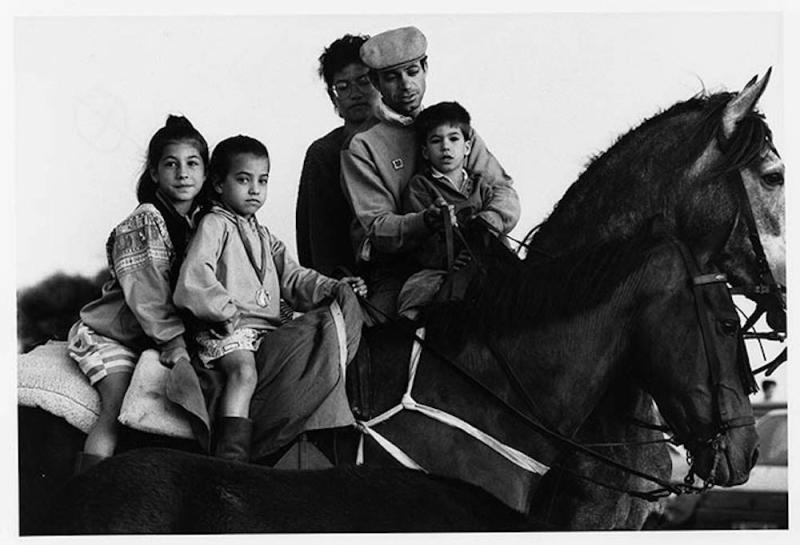

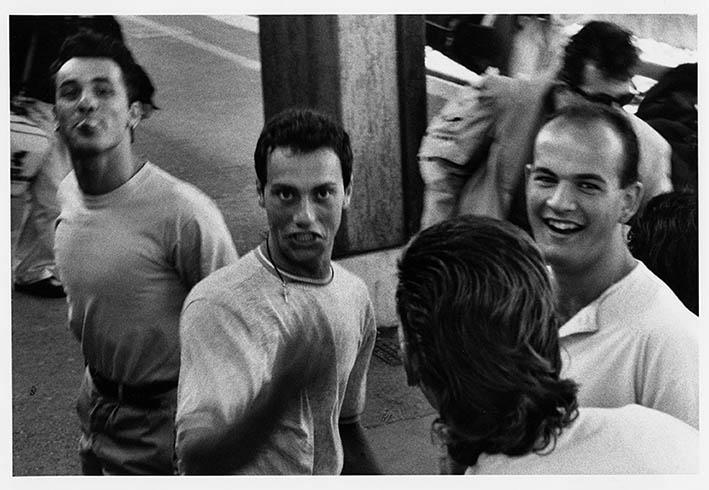

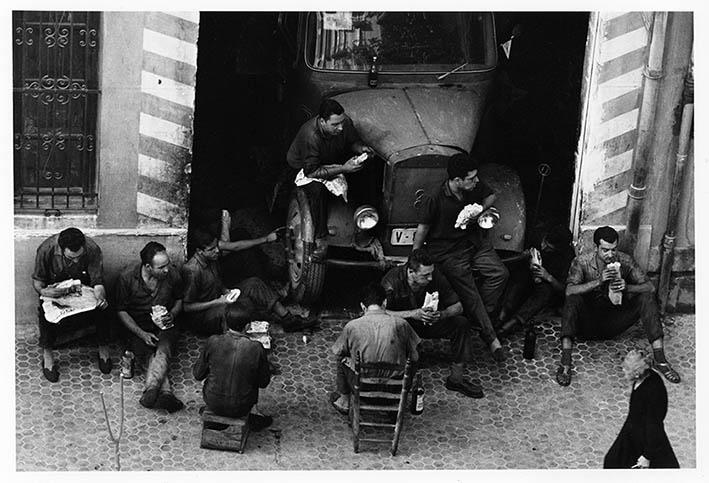

Una peculiarità importante del modo di fotografare di Berengo Gardin può essere individuata nel fatto che abbia sempre posto l’attenzione e lo sguardo non tanto su una persona per volta, quanto piuttosto sulle collettività, sui loro molteplici protagonisti, come volendo ritrarre le epoche e i popoli interi, e non singoli volti presi ad esempio.

Varcata la soglia del suo appartamento/studio a Milano, quindi, e superando svariati elementi, tra cui la sua divertita premessa “Quando mi intervistano mi fanno sempre le stesse domande, per cui racconto sempre le stesse cose!” e la confusione tra il tu e il lei di cortesia, l’intento è stato appunto quello di addentrarsi, a partire dalle immagini del libro, nelle intenzioni primarie dello sguardo di Gardin, e che lo hanno guidato in settanta anni di ininterrotta carriera.

In effetti, se esiste un numero che quantifichi i tuoi libri, forse non esiste quello per calcolare le tue interviste. Da cosa possiamo partire, allora?

Partiamo dall’inizio: questo progetto è nato parlando con la Contrasto e parlando del libro delle fotografie inedite di Elliott Erwitt, con cui siamo molto amici – ci copiamo spesso reciprocamente! Ho fatto anche due libri con lui tanti anni fa. L’idea quindi mi è venuta dagli inediti di Erwitt che però, devo dire, non mi hanno convinto tanto (ride) perché la scelta non l’ha fatta lui in persona ma l’assistente e si vedeva.

Io ho fatto la selezione con mia figlia che cura l’archivio mentre la grafica l’ha curata mio figlio. Siamo partiti da 600 fotografie e siamo arrivati a 120.

Ho fatto vedere il menabò a Scianna, con cui siamo molto molto amici e a cui ho chiesto un parere – non avevo voglia di fare una figuraccia a 93 anni! (ride). Si è dimostrato entusiasta, mi ha convinto a fare la scelta per la mostra e non ha scartato nessuna foto.

Avevo appena fatto una mostra al Maxxi di Roma solo di fotografie italiane. Qui ho voluto tirare fuori foto di ogni luogo che ho fotografato, un potpourri in cui ho voluto mescolare tutto.

Da quanto tempo non guardavi l'archivio?

In questo modo era tanto: si tende a tirare fuori sempre le stesse foto, visto che vanno, che piacciono, poi sono già stampate. Questo è stato un lavoro enorme: trovare prima tutti i provini, poi tutti i negativi, poi fare tutte le stampe.

Quindi saranno 20 anni. Avevo fatto, 15 anni fa, un'altra mostra di inediti che non so perché erano peggiori di questi. Questa volta ho fatto una scelta più accurata e ho dedicato più tempo, guardando e riguardando e controllando. Poi a Brescia, tra l’altro, volevano intitolare a me il Museo ma i miei figli si sono opposti – non si è mai visto un museo dedicato a uno ancora vivo! – e quindi sono nel comitato scientifico.

“La prima mostra la devi fare da noi però!” mi hanno detto, e così ho fatto.

Mi parli delle tue stampe? Hai uno stampatore di fiducia?

Ho uno stampatore a cui mi affido, sì. Non stampo più da quasi vent’anni, devo dire che mi è passata un po’ la passione perché da quasi trent’anni è cambiata la carta: una volta era piena di sale d’argento, ora no. Io non voglio le stampe Fine Art, mi basta che sia una buona foto corretta, su una carta normale. Faccio documentazione. Quindi una foto stampata bene è più che sufficiente.

Ho visto anche che in mostra era esposto il retro di una tua fotografia dove è scritto “vera fotografia". Me ne parli?

È da 10 anni, proprio prevedendo quello che sarebbe successo, che metto dietro a ogni foto il timbro “vera fotografia – non modificata o inventata al computer”. Se aggiungi una cosa e ne togli un’altra non è più una fotografia, è un’altra cosa. Mi va bene l’immagine in sé, ma lo devi dichiarare. In America sono severissimi: se scoprono che è stata modificata qualche foto la redazione ti licenzia in tronco.

Sono un fanatico della pellicola, è il vero DNA della fotografia. Il digitale sì, per certi lavori va benissimo, ma non per la fotografia documentaria che deve mostrare esattamente ciò che ha visto il fotografo.

Questo mi fa venire in mente il testo all’interno del libro di Maurizio Maggiani dove dice che hai uno sguardo “casto” nei confronti della realtà, perché in qualche modo tu ami, vuoi bene alla vita, al mondo. Sei d’accordo?

Sì, io non faccio nessun falso, appunto. Quello che vedo poi fotografo e riproduco. La fotografia nel mio caso non la faccio io, la fanno i fotografati secondo come si comportano, le smorfie che fanno e non fanno, e quindi io, se vuoi, ho solo la capacità di scattare al momento giusto. Questa è la mia unica capacità, e di scegliere certi argomenti da fotografare.

Questo te lo chiedo non soltanto per il dato tecnico, ma soprattutto perché ho notato nelle tue immagini un dato affascinante che è una certa rispettosa distanza nei confronti dei tuoi soggetti. Con quali ottiche riesci a mantenere questa delicatezza?

Uso non più del 90mm. In linea di massima uso il 35mm: io non faccio ritratti, faccio figure ambientate, quindi oltre alla persona fotografo anche l’ambiente in cui si muove, oltre a far vedere il suo volto – che probabilmente non interesserebbe a nessuno – faccio vedere anche quello che fa, se è un calzolaio, un dottore. Quindi l'80-90 per cento delle mie fotografie sono tutte fatte col grandangolo, 35mm e al massimo 28mm.

Ecco, tiriamo fuori il libro della mostra per poter guardare più da vicino alcune immagini. Sembra quasi che tu riesca a rimanere invisibile, come cogliendo le scene da un muro trasparente, e che accadono indipendentemente dal fatto che tu ci sia o no. Molti tuoi soggetti non ti guardano direttamente.

Possibilmente non mi guardano, esatto. Secondo me dipende perché mi prendono per un turista e non per un fotografo e questa è la mia fortuna! (ride). È un modo di fotografare che hanno tutti quelli della mia scuola, da Cartier-Bresson a tutti i francesi da cui ho imparato tanto. È un modo di fotografare, un’abitudine che viene col tempo.

All’inizio io sbagliando chiedevo al soggetto il permesso di poterlo fotografare, perdendo completamente la naturalezza del momento.

Invece una domanda estemporanea: tu hai lavorato con molti importanti fotografi, come Carla Cerati per il lavoro sui manicomi Morire di classe.

Con quanti fotografi sei riuscito a lavorare?

Con la Cerati il discorso è nato perché eravamo amici e mi aveva chiesto di accompagnarla per fotografare Basaglia ma non si sentiva sicura ad andare da sola. Al che le risposi che l’avrei accompagnata ma che ovviamente avrei fotografato anch’io!

Ho la mania di fare libri come è noto, anche perché non ho mai capito perché i giornali non mi hanno mai fatto lavorare.

Poi ci sono stati Ferdinando Scianna, Gabriele Basilico, Elliott Erwitt.

Basilico era il più grande amico che avessi. Diceva che aveva imparato da me a fotografare. Forse per il reportage sì, ma sicuramente è stato lui maestro per me per l’architettura.

Poi a Venezia conobbi il circolo La Gondola guidato da Paolo Monti e lì mi hanno intrappolato a fare un altro tipo di fotografia.

Quando ho fatto una mostra a Venezia, poi, molti tra cui Giacomelli volevano che entrassi nel gruppo La Bussola di Cavalli, che però si oppose ferocemente: “Quel Berengo che fa foto nere e fotografa la gente!” (ride) C’era una vera lotta, era molto accanito.

Invece nel gruppo La Gondola di Paolo Monti eri entrato.

Sì, ero entrato per poi staccarmi dopo che Monti venne via per trasferirsi a Milano. Fondai allora con alcuni amici il gruppo Il Ponte, in cui durai poco perché di lì a poco anch’io mi trasferii a Milano. Devo dire che durante questa mostra ho riguardato le fotografie che facevo agli inizi e sono da vergognarsi! Orribili! (ride). Volevo fare l’artista. E poi ho avuto la fortuna di avere questo zio in America molto amico di Cornell Capa che mi mandò alcuni libri dei fotografi di Life, della Farm Security Administration, di Dorothea Lange, e ho capito che esisteva un altro genere di fotografia, non artistica. Sono cambiato in due giorni. Da allora ho fatto sempre reportage, anche se per vivere ho dovuto fare un po’ di tutto.

Non per i giornali, però.

Per l’industria. Ho lavorato tanto per l’industria. Ho lavorato 20 anni per la Olivetti, non c’era già più Adriano ma tutti i suoi uomini, voluti direttamente da lui. C’era Giorgio Soavi, tutto lo staff della documentazione e della pubblicità. È stato uno dei miei grandi clienti, insieme al Touring Club Italiano, l’Istituto Geografico De Agostini, Renzo Piano. A Renzo Piano soprattutto interessava il cantiere, l’uomo dietro le case, il processo costruttivo, il lavoro che ci sta dietro.

Ho avuto grandi fortune. Iniziare nel boom dopo la guerra, e soprattutto aver potuto realizzare il libro che avevo preparato su Venezia quando abitavo lì. Avevo fatto un menabò che avevo offerto a otto editori italiani che rifiutarono totalmente il progetto perché mancava di appeal turistico. Avevo rinunciato. Nel frattempo avevo fatto il mio primo libro su Biagio Rossetti per Einaudi di Bruno Zevi quando ero ancora dilettante e non professionista. Con queste foto di Venezia Zevi mi aveva organizzato una mostra all'Istituto di Architettura a Londra, nella quale era passato un editore svizzero che mi mandò un telegramma per invitarmi a Losanna per fare il libro. In un mese era pronto.

Se avessi lavorato di più per i giornali avresti fatto meno libri?

Sì, senz’altro. Tutto sommato sono comunque contento, però, perché il libro almeno resta. Certi miei libri sono interessanti subito quando escono, ma altri saranno interessanti soprattutto tra qualche generazione per capire i tempi e le usanze del passato. Raccontare il mondo, il mio mondo visto da me. Quello che è la realtà.

C’è un fotografo che può essere considerato la tua anima gemella tra i tuoi maestri?

Io sono stato due anni a Parigi. All’inizio ero ancora fotoamatore, non ancora professionista. Frequentavo un circolo fotografico che si chiamava “Trente Par Quarante” e una volta al mese invitavano un grande fotografo a fare una proiezione e a raccontarsi. Così ho conosciuto Doisneau e sono andato a lavorare con lui, a fargli da portaborse – all’epoca avevo 25 anni. A un certo punto però abbiamo litigato perché le sue foto più importanti e famose sono costruite. Io già da allora ce l’avevo con le foto costruite, perché da sempre per me la fotografia deve essere “vera fotografia", come spiegavo. Lui chiamava gli amici per fare le foto, e allora abbiamo discusso su questo fatto, motivo per cui abbiamo smesso di lavorare insieme.

Allora ho conosciuto Willy Ronis, al quale facevo sempre da portaborse. Poi siamo diventati amici e mi lasciava fotografare. Ci sono alcune foto che non sai chi le abbia scattate, fotografavamo gomito a gomito. Qui nel libro e in mostra c’è una di queste foto, quella del ciabattino di Venezia. Eravamo fianco a fianco perché lo accompagnavo in giro per Venezia dato che la conoscevo molto bene. Lui ha la precisa e identica foto, solo con la testa del ciabattino leggermente spostata. Mi chiedono spesso se l’ho copiata da Ronis: no, l’abbiamo fatta in contemporanea!

Qual è stato il momento in cui sei diventato professionista?

Ho attraversato una fase di molti dubbi dal momento che ero sposato con due figli. Conobbi Romeo Martinez, che ora non conosce più nessuno, ma era direttore della rivista Camera, la più bella rivista di fotografia al mondo, stampata a Basilea. Veniva a Venezia perché c’erano le prime mostre di fotografia. Siamo diventati amici e aveva pubblicato su Camera le mie prime fotografie, intorno al 1955. Una sera che passeggiavamo per il Lido parlando del più e del meno mi chiese perché non provassi a diventare un professionista. Io allora lavoravo nell’attività di famiglia che faceva buoni affari, e non me la sentivo di lasciare un posto sicuro che mi garantiva di mantenere la mia famiglia. Avevo molta stima di Martinez, conosceva tutti i più grandi fotografi del mondo, e dopo avergli esposto i miei dubbi insistette così tanto che ho tentato.

Allora sono venuto a Milano lasciando la famiglia a Venezia e facendo il pendolare, tornando solo nel weekend. I primi due anni ho fatto davvero di tutto, lo devo dire: fino ai servizi sui bambini più belli nelle spiagge italiane, le trattorie tipiche, i matrimoni… pur di guadagnare qualcosa. Dopo due anni sono riuscito a incanalare il mio lavoro, ho conosciuto Giorgio Soavi della Olivetti, ho iniziato a lavorare lì ogni mese e poi è venuta l'industria, la Fiat, l’Ibm, l’Italsider. Allora c’era un vantaggio a lavorare con l’industria: ti pagava tre volte tanto rispetto a giornali ed editori. Così sono riuscito a far venire la mia famiglia a Milano e ho cominciato a fare il professionista, senza smettere mai di mostrare il famoso libro su Venezia “Venise Des Saisons”.

Hai una copia del libro?

(Va a prenderlo e me lo mostra. Lì è contenuto il bacio più famoso di Berengo Gardin, quello dei due amanti in piedi sotto le arcate.)

Questo non è in posa, è un bacio vero. Soprattutto è importante perché nel 1954 era proibito baciarsi in pubblico e per strada. Si poteva essere condannati per oltraggio al pudore. In quegli anni, andando a Parigi e vedendo invece quanta libertà ci fosse, sono rimasto affascinato dal tema del bacio.

Vedo che sono cambiati molto i toni delle tue fotografie. Usavi molto i neri.

Allora facevamo i neri per contrastare l’uso dei giornali e dei fotografi che facevano soltanto non bianco e nero ma “bianco e grigio”. Venendo a Milano ho imparato da Paolo Monti e Ugo Mulas a fare i neri proprio neri. Forzavamo un po’, ora li forzo molto meno, tendo a usare i toni più giusti. All’epoca era un modo per differenziarci dall’editoria dominante.

Da quanto tempo non fotografi più?

Un anno soltanto. Ho fatto un libro durante la pandemia che uscirà a luglio su un monastero vicino a Camogli.

Dopo questo enorme lavoro sul tuo archivio, guardandolo pensi manchi qualcosa? Un volto, una situazione, un’inquadratura.

Manca tutto. Anche se ho due milioni di scatti, brutti, buoni, ottimi, orribili, 1100 servizi e argomenti trattati, c’è sempre tutto da fotografare. Tantissime cose che oggi farei ancora e avrei ancora voglia di fare.

Posso solo più dire che la fotografia è stata davvero la mia grande passione, la mia benzina.

Al che, come stimolato a un rapido calcolo generale che comprendesse non soltanto questa intervista, ma che potesse coronare in una sola frase l’intero arco della sua produzione, con un sorriso termina e dichiara:

“Ma per adesso basta, credo di aver raccontato tutto.”

Leggi anche

Ferdinando Scianna e Marco Belpoliti, Una conversazione / Gianni Berengo Gardin fa 90

Silvia Mazzucchelli, Gianni Berengo Gardin: mostri a Venezia

Laura Gasperini, Conversazione con il fotografo / Gianni Berengo Gardin. Collezionare

L'immagine di copertina di Gianni Berengo Gardin è di Carola Allemandi.