Speciale

Diario russo 1. 19 marzo 2022

Riflettere su avvenimenti in grado di cambiare la storia è sempre molto difficile, è addirittura banale affermarlo, ma farlo quando questi eventi hanno un effetto immediato sulla propria vita è impresa ben più ardua. Come per l’Ucraina, per la Russia vi sarà un “prima” e un “dopo” il 24 febbraio, quando i primi missili e le prime bombe sono piombate su Kiev, Kharkiv, Chernihiv e altre città poco prima dell’alba, gettando un popolo, quello ucraino, nel terrore e nell’angoscia, e rendendo i russi ostaggio di un azzardo orribile. All’aggressione militare corrisponde in questo momento il totale restringimento di quei pochissimi spazi d’espressione e d’informazione ancora presenti in Russia, con misure che seguono una escalation durata più di un decennio contro la società civile. Non si tratta più dell’avvelenamento di Navalny, della liquidazione di Memorial, dei media e dei giornalisti bollati come agenti stranieri, ma del tentativo di zittire chiunque. Per un post sui social arriva il Centro E (la lettera sta per Estremismo) del Ministero degli interni a casa di buon’ora; se ci si trova di passaggio per il centro di Mosca in concomitanza con una manifestazione non autorizzata si finisce in commissariato; e la nuova legge sulle fake news e il vilipendio delle forze armate del 4 marzo scorso fornisce una formidabile arma alla repressione generalizzata.

Chiamare la cosiddetta “operazione speciale” guerra non si può, perché le nuove norme lo vietano, e un meme particolarmente amaro ha trasformato il capolavoro di Lev Tolstoj in “operazione speciale e pace”. Non si può discuterne a lezione, perché la delazione è promossa a livello amministrativo negli atenei, e arrivano mail dove ai docenti si intima di non scrivere sui social, e di usare quei servizi, come VKontakte e Odnoklassniki, ancora non vietati dall’occhiuta Procura generale: come faranno a controllarlo, visto che Facebook e Instagram son stati bloccati, e si può aver accesso solo tramite VPN, spesso anch’essi nelle mire della censura, non si sa.

Il sistema costruito da Vladimir Putin ha compiuto una ulteriore, probabilmente finale, trasformazione. Partito come figura di garanzia della transizione del dopo-Eltsin, volta a non intaccare le fortune accumulate negli anni Novanta, Putin e il suo entourage hanno costruito un’immagine pubblica che ha subito vari sviluppi nel corso di questi ultimi vent’anni. Il primo avatar ideato dalla schiera di “polit-tekhnologi”, tecnologi della politica, è stato quello del manager efficiente, in grado di rimettere in sesto l’economia devastata dal primo decennio post-sovietico, nonostante Putin avesse come unica esperienza pregressa di amministrazione il ruolo di consigliere per i rapporti internazionali del sindaco di San Pietroburgo Anatoly Sobchak. Un’idea di management alquanto autoritaria, in cui non vi è posto alcuno per qualsiasi tipo di partecipazione politica attiva, ma solo lo svolgimento del proprio lavoro, assegnato dall’alto, e basata su un compromesso particolare, dove il prezzo da pagare per la stabilità socioeconomica è la richiesta alla società di abdicare a ogni velleità democratica.

Kadyrov.

Vi è un sentimento di profondo disprezzo verso il “basso”, che si esprime anche in concezioni quali la verticale del potere, volta a distruggere ogni possibilità di alternativa anche a livello locale: alla fine del 2004, utilizzando la strage di Beslan, viene abolita l’elezione diretta dei governatori regionali e dei presidenti delle repubbliche autonome, norma revocata nel 2012. La stabilità tanto invocata riusciva a far presa anche per ragioni di sicurezza, legate al conflitto ceceno e alla scia di attentati a Mosca, e nel 1999 la nota frase dell’allora ancora primo ministro di esser pronto ad annientare i terroristi persino nei cessi, a lungo è risuonata come refrain di questa volontà di riportare l’ordine nel paese. Un ordine spesso particolare, che si basa sul sostegno al clan dei Kadyrov e alle loro azioni in una Cecenia di fatto data in concessione feudale, un ordine foriero di contraddizioni in grado di esplodere in un futuro forse non troppo lontano con una violenza ancora più feroce.

Il management autoritario si accompagnava alla retorica dell’esser parte di un mondo globalizzato, di cui la Russia entrava a far parte proprio all’inizio degli anni Duemila, tra volontà di partnership (parzialmente realizzate) con la NATO e la sempre maggiore integrazione nel mercato mondiale. Ricordo distintamente la mia impressione, arrivando in Russia da studente appena laureatosi alla triennale nel 2005, dell’effervescenza e dell’entusiasmo per il boom di quegli anni, dove un po’ di benessere arrivava a strati anche abbastanza larghi della popolazione: piccole cose, come una vacanza all’estero, la possibilità di comprare casa o un’auto a rate, l’apertura di enormi centri commerciali con catene globali, erano vissute come la conferma dell’approdo del paese a una vita considerata normale. La depoliticizzazione non era vissuta come un problema, in una pervasiva interpretazione della cosa pubblica come mera amministrazione del presente, e sottolineata dalla frase “se non Putin, chi?”. A rafforzare questa illusione vi sarà anche la staffetta tra Putin e Dmitry Medvedev nel 2008, presidente presentato come giovane, liberale e aperto al confronto, interpretazione che oggi sembra assurda, alla luce delle sue dichiarazioni a favore dell’abolizione della moratoria sulla pena di morte.

Piotr Stolypin.

Ma l’interpretazione del proprio ruolo pubblico come semplice amministrazione manageriale della holding Federazione Russa inizia a essere poco appetibile per le rappresentazioni di sé del potere, vi è bisogno di qualcosa di più. Il recupero della memoria della Grande guerra patriottica, inizialmente proposto come momento di collaborazione con l’Occidente e di comune eredità per i popoli dell’ex-Urss e poi trasformatosi in una ricostruzione del trionfo su Hitler come vittoria dei valori schiettamente russi sull’Europa nazificata, è uno di questi elementi che vanno a comporre un uso pubblico della storia totalmente postmoderno.

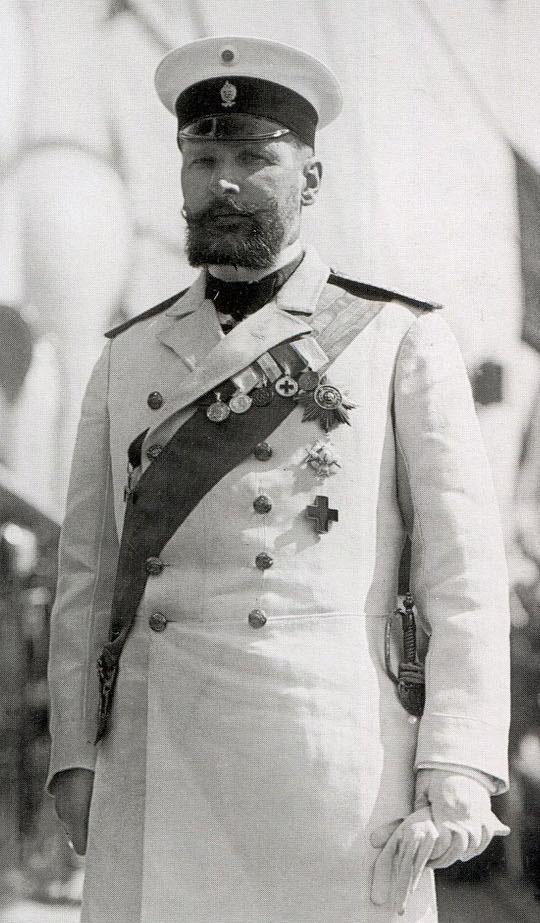

Al fianco dei generali del 1941-45 appare il primo ministro Piotr Stolypin, individuato come colui che fu in grado di fermare il “caos rivoluzionario” del 1905 e di avviare una fase di modernizzazione autoritaria: proprio una frase di un discorso del politico alla Seconda Duma di Stato, “loro (i rivoluzionari) vogliono grandi sconvolgimenti, ma noi abbiamo bisogno di una Grande Russia”, verrà inserita in questo sistema di valori e di riferimenti atti a legittimare le scelte putiniane. Ma non vi è solo Stolypin, perché come fautore di uno sviluppo strettamente controllato dall’alto e promotore di politiche di russificazione nel pantheon postmoderno viene introdotto Alessandro III, a cui è stato dedicato un monumento nella sua residenza di Gatchina, inaugurato da Putin, e, complice la delusione verso il Patto Atlantico e la ridefinizione del posizionamento di Mosca nel mondo, vi è l’adozione dell’immagine di Aleksandr Nevskij, questa volta non in chiave antinazista come avvenuto durante gli anni Quaranta, ma come difensore della Rus’ dall’aggressione occidentale, senza più tacerne i rapporti di vassallaggio con l’Orda d’Oro, interpretati da alcuni degli interpreti più estremi della linea generale in chiave eurasiatica.

L’eredità sovietica risulta difficile da spacchettare e ricomporre, per il Cremlino, perché quell’esperienza nasce sulle macerie del crollo dell’impero zarista. Un vero e proprio peccato originale, per Putin, che dal 2014 accresce la sua ostilità verso il passato comunista del proprio paese. L’anno del Maidan e dell’annessione alla Crimea permette al presidente di attuare una propria operazione di revisionismo dei settant’anni sovietici, indicando nelle decisioni di quei tempi la causa della disgregazione della Russia come protagonista della geopolitica mondiale. Se Nikita Krusciov è colpevole di aver “regalato” la Crimea all’Ucraina sovietica, i bolscevichi son definiti nemmeno troppo velatamente, nel discorso in occasione del centenario dell’inizio della Prima guerra mondiale, i responsabili della “pugnalata alle spalle” di un impero considerato dal presidente russo in procinto di vincere il conflitto (glissando sulle tragiche disfatte del 1915-16).

Alessandro III

Allo stesso tempo, Lenin è colpevole di aver messo una “bomba ad orologeria” sotto l’assetto dell’Urss, avendo insistito per introdurre l’articolo sulla secessione delle repubbliche. Negli ultimi anni il leader bolscevico è il principale bersaglio della retorica putiniana, e il discorso del 21 febbraio in cui si riconoscevano le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk in gran parte è stato dedicato a un attacco frontale all’Ucraina come mera invenzione leniniana, rafforzata poi dai “regali” di Stalin e Krusciov, con l’annessione della Galizia orientale nel 1939 e il passaggio della Crimea sotto Kiev nel 1954. Il passaggio sulla decomunistizzazione, pratica adottata in Ucraina dopo il Maidan, sottintende anche una volontà di ereditare il mandato imperiale caduto nel 1917, ipotesi confermata anche dall’ormai ex direttore della radio Ekho Moskvy Alexey Venediktov, rimosso dalla sua posizione per aver dato spazio alle notizie reali su quel che accade, che in un’intervista di qualche giorno fa ha parlato dell’ossessione per l’impero russo e panslavo presente nella cerchia del presidente.

Il sintetizzare e reinterpretare diversi momenti della storia russa porta anche all’adozione di un culto per i custodi dell’ordine, rafforzato dal ruolo dei siloviki (ovvero le forze di sicurezza, i servizi e il ministero degli Interni) nel sistema putiniano. Gli opricniki di Ivan il Terribile, gli agenti dell’Ochrana zarista, gli uomini della Gpu e del Kgb sono accomunati, in questa interpretazione, dagli stessi valori di servizio verso un’immagine astorica di una Russia eterna. L’adozione delle nuove tecnologie di controllo come il riconoscimento facciale, la pressione negli ultimi anni su tutto ciò che in teoria esulerebbe dalle competenze dei siloviki (dalle università alle associazioni) rende tale culto ancor più inquietante, anche perché costruisce una vera e propria “realtà alternativa”, anch’essa alla base, assieme alla segretezza così tanto invocata, dell’aggressione all’Ucraina. Il discorso di Putin del 16 marzo, dove invocava la punizione popolare contro i “traditori della nazione”, è un manifesto distopico di questa realtà alternativa.

Per me, da studioso di nazionalismo russo e di tarda età imperiale, aver seguito questa evoluzione del putinismo all’interno del paese è stata un’esperienza preziosa e al tempo stesso faticosa. Trattandosi di un sistema dove il posto delle “masse” è di comparsa, di sfondo alle decisioni del leader, spesso l’impressione era, guardando la televisione e parlando con la gente, di una dissonanza cognitiva in cui il problema del consenso era posto in termini quasi pubblicitari, una sensazione rafforzata dalla realizzazione di queste mosse da uomini provenienti da quel settore professionale, come l’ex ministro della Cultura e attuale capodelegazione nei colloqui con l’Ucraina Vladimir Medinsky, la cui serie di libri sulla storia dei rapporti tra Russia e Europa è un patchwork di risentimenti, interpretazioni forzate, nostalgie imperiali e vere e proprie falsificazioni impacchettate per dare un’idea di una Russia grande potenza contro il resto del mondo, senza soluzione di continuità da Vladimiro il Grande a Vladimir Putin.

Ancora oggi, il presidente onorario della Società di Storia militare russa e accusato di plagio per la propria tesi di dottorato, risulta membro onorario del corpo accademico di Ca’ Foscari a Venezia, mentre agli studenti russi risulta impossibile aprire un conto bancario in Italia, perché cittadini di un paese aggressore. In questo momento assisto alla fine, in contemporanea, di una parte della mia vita e della Russia che conoscevo, definitivamente transitata a qualcosa d’inedito e di imprevedibile per lo stesso regime, e ho rischiato di fare la fine di Plinio il Vecchio durante l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., per parlar apertamente della guerra in aula. E la speranza è dell’allargarsi del risveglio e dell’indignazione di una parte importante della società russa a tutto il paese, nell’evitare ancora peggiori conseguenze causate da una guerra fratricida.