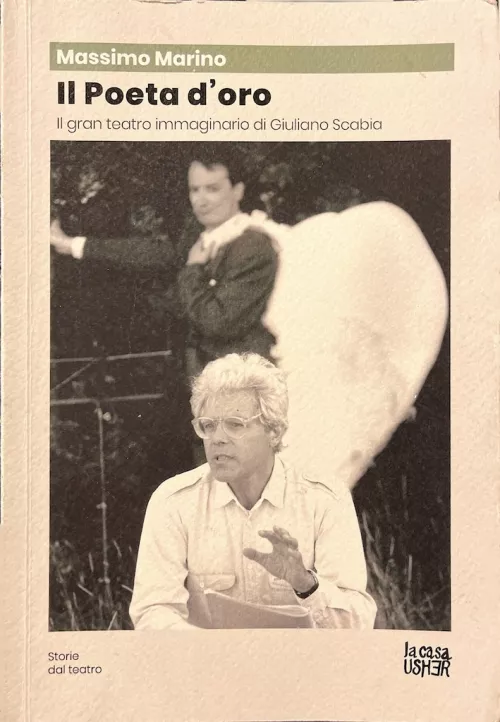

Entrare nella vita: il Teatro Vagante di Giuliano Scabia

“Per favore, entriamo nella vita”. Sembra impossibile che dal denso e luminoso prisma di Il poeta d’oro. Il gran teatro immaginario di Giuliano Scabia (La casa Usher, pp. 240 con ill., euro 28), il libro con cui Massimo Marino ha ricapitolato l’intero percorso artistico di un angelico viandante tra i generi, al quale non si può mai attribuire una sola definizione – poeta è soltanto la più originaria e la più generale – si possa staccare un’unica frase più limpida e risonante di altre: è il 1968 e Paolo Grassi in persona, che dirige il Piccolo Teatro di Milano ha chiamato il collaboratore di Luigi Nono per La fabbrica illuminata, l’autore di Zip, a scrivere un testo, gli Interventi per la visita alla prova generale de L’isola purpurea di Mikhail Bulgakov e, racconta Marino, Scabia trasforma “l’azione scenica in happening, il teatro in cassa sonora, in magazzino di oggetti inusuali e fantastici”.

Dall’alto scendono cartelli brechtiani, lettere, vocali, consonanti, si parla di inventare il dominio della gioia, di scardinare il teatro dalle sue convenzioni per farne “un luogo di incontro, un luogo di azione, un luogo di immaginazione”. Insomma si mette in scena la Rivoluzione (come del resto si fa dappertutto in un sempre meno compartimentato “campo delle arti” che proprio in quel momento sembra trovare nel teatro uno spazio di dialettica e talvolta di sintesi), ma su di essa aleggiano i fantasmi della burocrazia, del conformismo ideologico, della censura, “si sente l’aria ferrosa dei carri armati che hanno stroncato nel sangue la primavera di Praga”.

E il finale di quell’happening bulimico pone, in termini di una trasparenza quasi illuministica, una questione che, sottolinea Marino, sarà essenziale per Scabia: “Per favore, entriamo nella vita” dice un attore e un altro, mentre l’orchestra suona molto forte, cercando di superarla con la voce: “ma è una dichiarazione di impotenza”, e un altro ancora (meno forte): “oppure di lucidità”.

Sobrio slittamento, basato sulla convinzione dell’autore che pretendere di trasformare il mondo con il teatro sia un equivoco – abdicando in tal senso a quel wagnerismo di fondo e a quell’idea totale di spettacolo che non hanno mai del tutto abbandonato le avanguardie nelle quali pure le sue prime esperienze di drammaturgo si iscrivono – ma anche, se la si lascia un po’ decantare, asciutta lezione da cui gli attuali sostenitori del neo-impegno e dell’identificazione senza resti tra arte e politica potrebbero trarre un estremo giovamento.

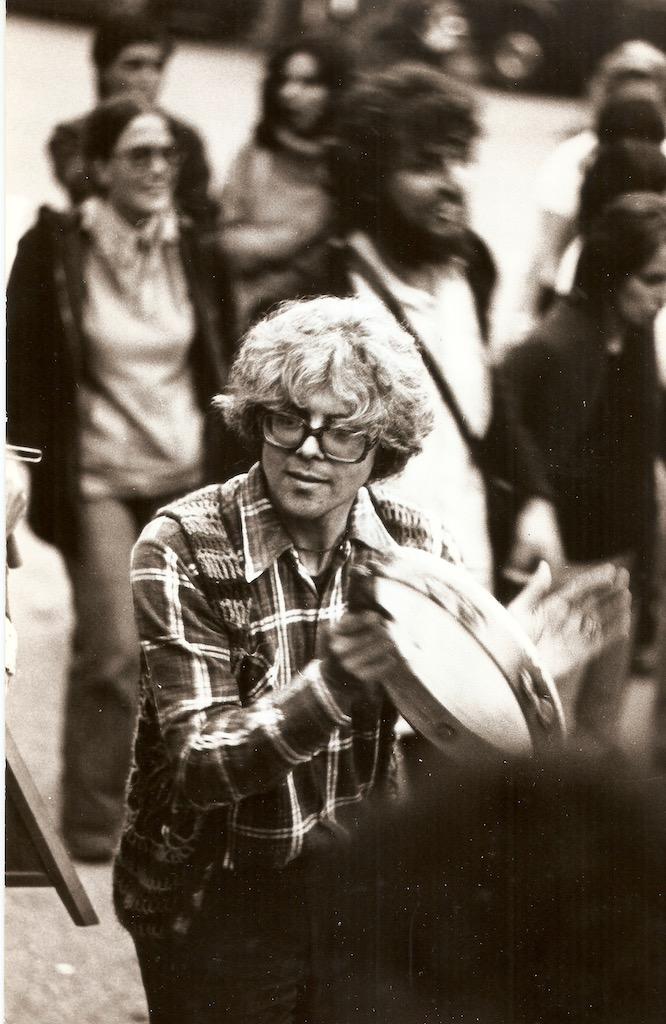

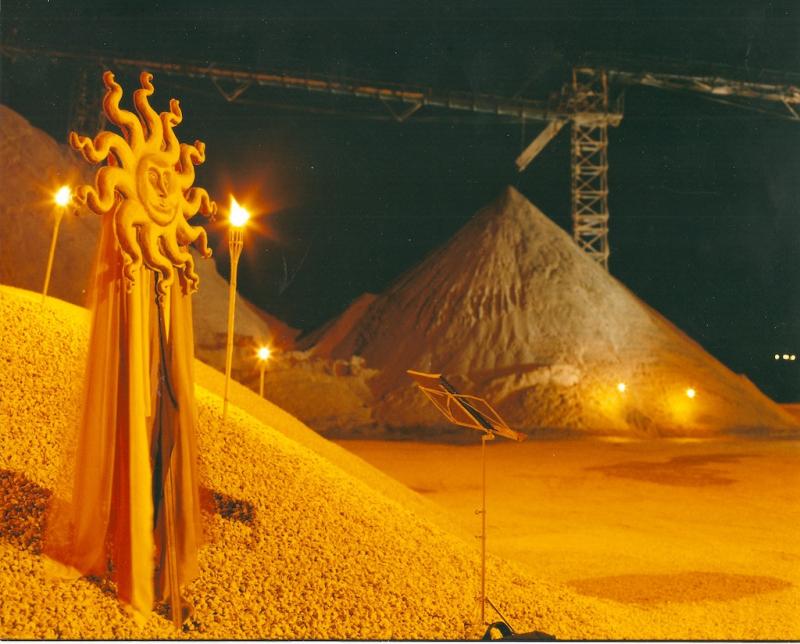

Perché questo entrare è letteralmente un discendere negli “spazi (reali) degli scontri”, per le strade dei quartieri operai di Torino durante l’autunno caldo, nelle scuole delle periferie, negli ospedali psichiatrici dove nascerà la potente figura di Marco Cavallo, tra gli studenti del Dams di Bologna, più tardi nelle comunità rurali, sui due versanti dell’Appennino, rivivificando espressioni marginali di poesia e di teatralità popolari, quali l’ottava rima, il teatro delle stalle, il filò: è un teatro decentrato non solo perché ha abbandonato le grandi sale metropolitane, ripiegando dapprima sui festival (anzitutto la Biennale) poi sulle comunità territoriali, ma perché rifiuta di essere paracadutato dal centro per colonizzare spazi culturalmente poveri. La vera ricchezza l’immaginario scabiano non la cerca nella cultura generale, ma nella vita sociale e in ciò che di essa non accede alla rappresentazione (e in questo senso è e sempre più diventerà anche un teatro delle fonti).

Il teatro vagante elegge dei luoghi e, attraverso l’incontro con chi li abita e la ricerca condivisa di un immaginario, riempie uno “schema vuoto” (che per certi aspetti ricorda lo “spazio vuoto” di Brook), spostando in continuazione la definizione possibile di teatro, ma più per aggiunte che per sottrazione o negazione: negli appunti e nelle note a margine di Scabia, racconta Marino, abbondano in quegli anni espressioni come “teatro è…”, “teatro è anche..” in una continua dilatazione dei confini della scena e di annessione di territori, da quello classico per quegli anni dello sciopero – un momento festivo, come già lo descriveva Simone Weil negli anni trenta, che i teatri d’avanguardia più legati ai movimenti sociali, come il Living o il teatro campesino di Valdez, cercheranno di frequentare – a quelli meno visibili del trauma, dell’infanzia, del sogno, fino a intravedere nell’azione teatrale un “bisogno fisico” che riguarda tutti più che un bisogno di contemplazione che riguarda solo alcuni.

Se esiste una creatività sociale, nel senso che Cornelius Castoriadis ha dato a questa espressione, il gran teatro immaginario di Scabia ricostruito da Marino ne ha rappresentato una delle espressioni simboliche più vivide e, sorprendentemente, più efficaci: portato in processione dai “matti” di Basaglia fuori dalle mura del manicomio, Marco Cavallo non si è limitato a fiancheggiare uno dei pochi episodi riusciti di liberazione da un’istituzione totale, in un certo senso lo ha figurativamente guidato.

Ma quel che è ancora più sorprendente è che alla capacità scabiana di modificare il proprio canto – l’altra frase lucida che si stacca dal Poeta d’oro: “coloro insieme ai quali canti modificano il tuo canto”! – uscendo dai limiti del teatro non sia corrisposta alcuna decapitazione delle sue origini letterarie e della sua, mai smentita, vocazione poetica. “Si tratta sempre – scriverà il loro stesso autore nel 1983 – di ricercari sulla forma e la scrittura del teatro (o della scrittura tout court), che a me sembrano legati insieme da un sistema unico.” La forma, che per Giuliano Scabia, affiora dall’informe come Afrodite dalla schiuma dei flutti.

Se c’è un autore tra gli scrittori contemporanei italiani che merita l’attributo di “dialettico”, con tutta la sua vertigine, quello è Giuliano Scabia che non a caso ha continuato ad apparire per alcuni anni, nei punti più disparati del paese, vestito da diavolo portato al guinzaglio, inestricabilmente legato, dal suo angelo, un musicista. E se c’è una qualità nel generoso libro che Massimo Marino ha dedicato al suo maestro consiste nel non aver tralasciato nemmeno una piega di questa vertigine, riuscendo persino a descriverne l’instancabile movimento, il vagare, il camminare, che poi è il farsi di un’opera, la sua quasi estenuante processualità nel passare da una maschera all’altra, da un avatar all’altro: da uno sterminato canzoniere, costituitosi però per piccole plaquette, ai due cicli romanzeschi, quello “fiabesco” di Nane Oca e quello dell’Eterno andare, dai drammi scritti e censurati per i grandi teatri alle “azioni” del teatro vagante, dal performer al pedagogo, dal viandante, “scalatore di montagne dagli occhi cerulei, esploratore di boschi e di acque”, perché la poesia come in certa tradizione tedesca, “si fa con i piedi” al singolarissimo artista visivo – perché il teatro invece “si fa con le mani” – ostinatamente figurativo, artiere di burattini, cavalli, giganteschi gorilla, alberi a stella di poeti rari, in cartapesta (e temo che non finisca qui, perché dalle opere di Scabia si potrebbero persino estrarre le linee di una sorta di teologia contemporanea, per atei e non-atei, basata sulle trasmigrazioni del mito e dell’immaginario, capace di far dialogare Gesù con Afrodite e di concepire armoniose commedie del cielo con l’inferno).

Solo che, tutta questa ricchezza, alla fine del Poeta d’oro, sembra risucchiata dall’evidenza che la parabola di Giuliano Scabia si è compiuta splendidamente, ma nella direzione inversa a quella della società di massa: va dal rumore della civiltà delle macchine al mormorio dei ruscelli che si perdono nel bosco, dal teatro pubblico a quello comunitario, in una ristrettezza che negli ultimi anni diventa addirittura angusta, dall’attuale all’inattuale, dallo spettacolo al silenzio, si compie in un mondo che, come ha scritto Gianni Celati, non ha più bisogno di visioni “che sono sempre cose indeterminate”, ma si iper-determina in ogni manifestazione. “Ed è per questo che un teatro come quello a cui pensa Scabia non ha alcun luogo deputato in cui apparire, perché non è certo nei programmi estetici e culturali che le immagini possono sciogliere le nostre rigidezze moderne. A un teatro come a quello a cui pensa Scabia rimangono solo terreni vaghi e spazialità disoccupata, che può essere dovunque, ma sempre fuori di teatri professionistici.”

Scabia, in fondo, era solo un poeta, come scrive Marino in una radura del suo libro: “cioè un uomo capace di rovesciare quello che ci danna tutti i giorni. Con le sue creazioni oppure con lunghe conversazioni che sembravano divaganti, con punte di assurdo, metteva a piedi all’aria ciò che sembrava reale, scoperchiava le menti, dilatava quelle prima ancora che il teatro, aprendo visioni. Faceva vedere oltre”. È che di vedere oltre si comincia a sentire una certa necessità.

Per il libro qui recensito Massimo Marino ha ricevuto il Premio Speciale Ubu, con la seguente motivazione: ,"Massimo Marino, da allievo ha fatto parte del Teatro Vagante di Giuliano Scabia, partecipando al Gorilla Quadrumàno. Da insegnante e critico ha continuato a divulgarne azioni e peregrinazioni. Dopo la recente scomparsa del maestro, Marino si è dedicato a conservarne la memoria, organizzando diverse mostre e dando alle stampe una fondamentale monografia, Il poeta d’oro. Il gran teatro immaginario di Giuliano Scabia (La Casa Usher 2022), scritta con il puntiglio analitico degli scienziati e percorsa dalla passione 'baùca' degli innamorati". Il premio è stato consegnato il 12 dicembre al Teatro Arena del Sole di Bologna.