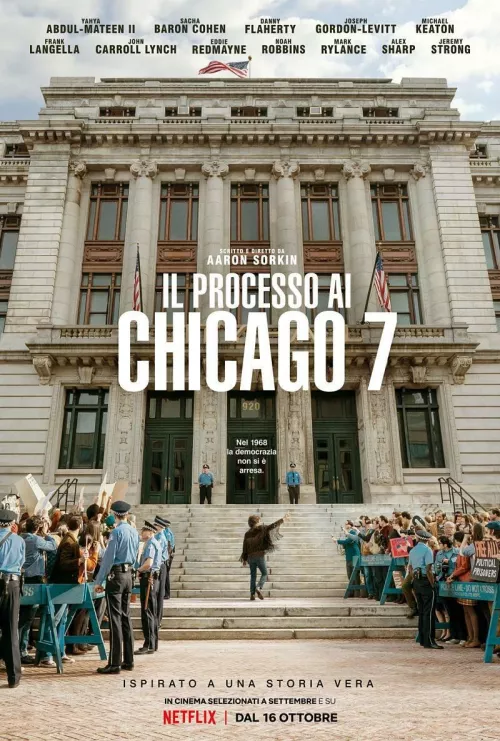

Aaron Sorkin / I Chicago 7 nell’America di Trump

Per chi adotta o si sente vicino a uno sguardo progressista sul mondo, a prima vista potrebbe sembrare inesorabile fare un confronto tra gli Stati Uniti degli anni Sessanta – quelli radical e alternativi dei militanti de Il processo ai Chicago 7 che chiudono il film di Aaron Sorkin col pugno chiuso alzato mentre sta per essere letta la loro sentenza – e quelli del 2020 a pochi giorni di distanza da una delle elezioni presidenziali più critiche della storia recente di questo paese. Gli Stati Uniti stanno infatti vivendo oggi uno dei momenti più bui della loro storia democratica, sotto ricatto di un Presidente eletto da una minoranza e inviso dalla stragrande maggioranza del Paese che solo una legge elettorale folle e un sistematico attacco al diritto di voto di poveri, minoranze e persone di colore ha potuto rendere possibile.

Bisognerebbe fare un riepilogo di tutto quello che sono stati questi ultimi quattro anni, costellati da attacchi senza precedenti a sindacati, afroamericani, donne, immigrati, dipendenti pubblici, insegnanti, operai (e la lista potrebbe continuare ancora a lungo), per non parlare dei conflitti intra-istituzionali, come quello con l’FBI e con l’esercito: il tutto durante una crisi pandemica senza precedenti che è stata sistematicamente ignorata, sottovalutata e gestita irresponsabilmente da un governo che oltre a essere dilettantesco e incompetente, è stato anche capace nel paese più tecnologizzato e con gli ospedali più all’avanguardia del mondo, ad avere il tasso di mortalità da Covid-19 più alto di ogni altro paese occidentale. E proprio mentre scriviamo è arrivata pure la notizia della nomina alla Corte Suprema del Giudice Amy Coney Barrett: un’esponente della destra più reazionaria e fondamentalista religiosa, anti-abortista e negazionista del cambiamento climatico, che segna il definitivo spostamento a destra dell’istituzione giuridica più importante del paese (e dato che le nomine sono a vita, gli effetti si faranno sentire per i prossimi decenni). Gli Stati Uniti sembrano oggi trovarsi sull’orlo del fascismo e assomigliano molto di più al Brasile di Bolsonaro o alla Russia di Putin che non a quel paese libertario e progressista che vediamo nel film di Aaron Sorkin.

I “veri” Chicago 7.

Che cosa vuol dire dunque ritornare agli eventi che hanno riguardato i Chicago 7 a più di cinquant’anni di distanza? Che cosa vuol dire inserire nell’America di oggi l’immagine di quella di Abbie Hoffman e Jerry Rubin, di David Dellinger (del “Mobe”, la National Mobilization Committee to End the War in Vietnam) e Tom Hayden degli Students for Democratic Society? Che cosa vuol dire fare un film con tra i propri personaggi principali Bobby Seale nell’anno di Black Lives Matter? E come è possibile farlo, senza finire a frullare le contraddizioni della storia nella monodimensionalità del linguaggio di Netflix?

Per prima cosa, facciamo un passo indietro e proviamo a sintetizzare brevemente quelli che sono gli eventi a cui si riferisce il film. Nel 1968 devono tenersi le elezioni presidenziali, e il Partito Democratico americano arriva ad agosto alla convention di Chicago, che doveva scegliere il proprio candidato, nel caos più totale. Il Presidente in carica Lyndon Johnson si trova nel punto più basso della sua popolarità, e dopo un breve tentativo fallimentare di prendere parte alle primarie decide di ritirarsi: la guerra del Vietnam lo rende inviso agli elettori più giovani influenzati dalla New Left, soprattutto dopo che il fallimento dei negoziati di pace lo costringono ad aumentare il contingente militare e a quasi raddoppiare i numeri del draft per la chiamata alle armi dei giovani tra i 18 e i 24 anni (il film ne dà testimonianza con un breve estratto dell’annuncio di Lyndon Johnson alla televisione). Ma i mesi delle primarie sono anche caratterizzati dagli assassini di Martin Luther King (4 aprile) e Bob Kennedy (5 giugno) e da quasi due mesi di riot razziali in diverse città degli Stati Uniti. E, anche se nel film non se ne parla, i democratici sono anche messi in crisi da destra, dalle pressioni dei cosiddetti Southern Democrats, ovvero da quella parte tradizionalista e razzista del partito democratico, forte soprattutto negli stati del sud, che si opponeva alla desegregazione e al movimento per i diritti civili (e che in realtà, da lì a breve, si sarebbe spostata compattamente tra le file del Partito Repubblicano).

La mediazione che verrà trovata, è quella della candidatura del Vice Presidente in carica Hubert Humphrey del Minnesota: sarà però una mediazione che scontenterà tutti, sia la New Left (di cui la parte più vicina ai democratici probabilmente avrebbe voluto Bob Kennedy o comunque una posizione pacifista più esplicita) sia i conservatori del Sud, che finirono per uscire dal partito e candidare come indipendente l’ultra-razzista e reazionario George Wallace dell’Alabama. Gli Yippies (acronimo di Youth International Party) di Abbie Hoffman e Jerry Rubin, insieme al “Mobe” di David Dellinger, e gli SDS di Tom Hayden e Rennie Davis usarono la ribalta della Convention di Chicago per un grande showdown della New Left americana che avrebbe dovuto portare l’opposizione alla guerra del Vietnam fino alle porte della convention di Chicago. Il sindaco di Chicago negò però i permessi per le manifestazioni e decise di evitare qualunque tipo di negoziato, anche solo per garantire l’ordine pubblico, e il risultato fu un enorme scontro con la polizia che durò per tutti i giorni dell’evento (che verrà ricordato molto più per quello che accadde fuori che non per la nomina di uno dei candidati democratici più deboli della storia recente).

Tutti questi eventi vengono riassunti dal film nei primi 5 minuti, da un prologo musicato dove si alternano i preparativi del controvertice e alcune immagini di repertorio, e che si ferma – secondo il tipico procedimento sorkiniano – alle soglie dell’evento. Perché quello che interessa a Sorkin non è tanto far vedere quello che effettivamente successe a Chicago, quanto guardare la narrazione giudiziaria che ne scaturì quando la neo-amministrazione Nixon (Humphrey venne stracciato alle elezioni del ‘68) decise di costruire un processo politico contro tutti i leader del movimento accusandoli di un reato federale mai usato prima dall’ordinamento giudiziario americano.

Il processo ai Chicago 7 prende forma allora attorno alla più tipica delle narrazioni processuali (un procedimento che Sorkin già usò in Codice d’onore del 1992). E la verità di quello che successe a Chicago viene fatta emergere – in flashback – a partire dalle parole del processo, che man mano ricostruiscono pezzo per pezzo l’immagine di ciò che alla fine del prologo era rimasto fuori campo. Questa volta però non si tratta come accade spesso nei film processuali di ricostruire una verità nascosta: il problema cioè non è quello di mettere in fila i fatti e “svelarci” ciò che non sapevamo, ma di vedere come nella ricostruzione processuale prenda forma la coscienza politica e l’unità di intenti dei diversi protagonisti, che sembrano solo a prima vista diversi tra loro, ma che nel percorso del processo riescono a ricostruire il mosaico della loro immagine comune. E allora le provocazioni ironiche e dissacranti di Abbie Hoffman finiscono per legarsi insieme all’attendismo un po’ socialdemocratico di Tom Hayden, e l’approccio non-violento di David Dellinger si scopre vicino alle intemperanze in aula di Jerry Rubin.

Anzi, come se fossero dei supereroi, lungo il corso del film ognuno scopre i poteri “segreti” che lo uniscono agli altri: e così Dellinger il non-violento finisce per dare un pugno a un poliziotto; Abbie Hoffman si scopre astuto, pragmatico e per nulla fuori dagli schemi; e Tom Hayden il timoroso, finisce per arringare la folla e iniziare gli scontri con la polizia. Il processo insomma, che doveva dividerli e sconfiggerli politicamente, finisce per offrire a loro la ribalta per costruire insieme una collettività. La cospirazione di cui vengono accusati (il fatto di essere stati d’accordo fin dall’inizio su quello che sarebbe successo a Chicago), che prima era solo nella testa paranoica del General Attorney di Nixon (quello che poi finirà invischiato nell’affare Watergate), finisce per essere effettivamente vera solo in modo retrospettivo alla fine del processo, quando i diversi caratteri e linguaggi si sono finalmente fusi tra loro. E i sette di Chicago finiranno per scoprire che effettivamente, sì, le proteste fuori dalla convention erano state davvero una cospirazione, anche se di senso opposto rispetto a quella che voleva attribuirgli il federal persecutor Richard Schultz. Erano una cospirazione tesa a costruire una comunità emancipativa: un “gruppo in fusione” che avrebbe scoperto la propria strategia comune solo attraverso la pratica concreta della lotta (o meglio, attraverso la sua immagine costruita ex-post nel processo… e qui effettivamente c’è tutta la filosofia implicita del cinema di Sorkin dove l’immagine è costruita attraverso la pratica della parola comune).

Tutta la critica americana di sinistra, liberal o radical che sia (The Nation, Jacobin US), ha atteso l’uscita del film con i fucili puntati: come si permette Aaron Sorkin, il centrista democratico clintoniano, quello della realpolitik bipartisan di West Wing, di fare un film su uno dei miti fondativi della New Left americana? Ma in effetti quelli che lo accusano di aver indorato un po’ gli eventi, o magari di aver messo in bocca a Abbie Hoffman delle frasi effettivamente un po’ ridicole e inverosimili sulle virtù della democrazia elettorale americana, lasciano un po’ il tempo che trovano. Perché Sorkin coglie in realtà delle proteste di Chicago, così come del processo federale successivo, la loro natura già di per sé cinematografica: dalle azioni eclatanti, all’idea stessa dell’organizzazione di un controvertice durante la convention, all’uso che Abbie Hoffman e Jerry Rubin facevano delle conferenze stampa e del linguaggio dei media, tutta la vicenda dei Chicago 7 era già parte di una dimensione completamente immaginaria, che finiva per sciogliere le contraddizioni della storia nell’icona.

E le immagini – quanto meno quando appartengono a questo regime dell’immagine, quello di Netflix e dello streaming domestico, con i social network come comunità interpretante di riferimento – molto più che essere capaci di critica, finiscono per essere portatrici di immaginario e creatrici di identità narcisistiche. Se Fred Hampton era socialista, o se Abbie Hoffman era anarchico, o se il progetto degli SDS era in realtà radicale, o fino a che punto avrebbe potuto esserlo, sono domande che a questo livello della rappresentazione non fanno alcuna differenza (nel senso di essere assolutamente in-differenti).

Portare gli anni Sessanta negli Stati Uniti del 2020 espone quindi senz’altro a questo rischio: all’eclissi delle contraddizioni e delle asprezze di quella fase storica (così come di questa, nell’America del fascismo e di Black Lives Matter) e alla loro traduzione nell’icona del militante con il pugno alzato alla fine del film (così come accade con l’icona di Che Guevara, o oggi con l’estetica della Black Panther). Ma per fare qualcosa di diverso non bastava certo dare una spruzzata di socialismo in più ai dialoghi (che probabilmente li avrebbe portati un po’ più vicino alla realtà dei fatti), ci vuole un altro regime dell’immagine. Ma di quello, per ora, non c’è traccia.