Speciale

Google Earth: rimappare il mondo

Nell’e-book Black flags from Rome, pubblicato dallo Stato Islamico nei primi mesi del 2015, in una sezione intitolata “Italy on the Map”, è possibile leggere che “All the Islamic groups use Google Earth today to plan their attacks. Having intelligence on an area and its strategic locations is vital to plan; where to attack from, where the enemy is hidden, where you can enter enemy territory from safely. Usually only powerful countries had power to satellite technology, now everyone can use it for free” (p. 84). Non solo: i video di rivendicazione e propaganda prodotti da ISIL fanno largo uso di immagini georeferenziate per localizzare visualmente i potenziali obiettivi. Possiamo leggerle come citazioni di format televisivi, videogiochi sparatutto o sistemi elettronici di puntamento. Resta il fatto che la georeferenziazione sembra adempiere magnificamente all’obiettivo duplice della propaganda jihadista. Sul fronte opposto – quasi in sincrono – si è diffusa la notizia che i raid aerei della coalizione anti-ISIL sono guidate da georefenziazioni dei pashmerga curdi che, sul terreno, registrano la posizione degli obiettivi sensibili. Si dispiegano e si mescolano, in questo modo, immaginari contrapposti eppure così simili, almeno nella loro costruzione discorsiva. Da un lato Google Earth “democratizza” la pratica militare, rendendola accessibile a cellule marginali che non possiedono un adeguato addestramento militare; dall’altro dispiega un immaginario cartografico di precisione e di oggettività, suggerendo una precisione e una capillarità dell’azione che, forse, non corrisponde a realtà.

Questa contraddizione che possiamo leggere nelle pratiche odierne, a bene vedere, non deve stupirci. Al cuore della geo–grafia si colloca, infatti, un’ambiguità irriducibile che la rende singolare tra i saperi mondani: è, questa, l’ambiguità del gesto grafico, la duplice significazione di scrittura e di disegno che il suffisso –grafia porta indissolubilmente con sé. È, dunque, la geografia insieme scrittura e disegno della terra: da un lato, descrizione originale della terra come successione (ossessione?) di luoghi, unici; dall’altro, rappresentazione in forma di figura dell’orbe terracqueo e delle sue misure. Come ama argomentare Franco Farinelli, è questa la tensione che già era nota a Strabone, storico, geografo e stoico, nella sua polemica con Eratostene di Cirene, matematico e cartografo. Strabone, è noto, accusava il cartografo alessandrino di praticare la cosmografia più che le geografia, dal momento che trattava la terra come un corpo celeste tra gli altri, riducibile alla misurabilità della res extensa e del tutto, insensibile al variare dei climi, dei paesaggi e dei costumi, incapace di delirare – letteralmente, trasgredire i confini. È questa ciò che potremmo chiamare l’ambiguità geografica, un gioco continuo tra la deliberata, e talvolta sfrontata, soggettività della descrizione geografica e l’apparente, millantata, altrettanto sfrontatamente esibita, oggettività della rappresentazione cartografica. D’altra parte, il mito fondativo del disegno è, letteralmente, lo stesso della cartografia – e, per inciso, della fotografia. Narra Plinio il Vecchio che una fanciulla di Corinto, figlia del vasaio Butade Siconio, tracciasse nottetempo la siluetta dell’amato seguendo il contorno dell’ombra sul muro. Un oggetto tridimensionale, una fonte di luce, un piano. La geografia condivide dunque l’equivoco della fotografia. Disegno della luce, disegno della terra, laddove il genitivo, latinamente, è insieme oggettivo e soggettivo, quasi che la luce e la terra fossero i soggetti del tracciare segni. Da qui, l’equivoco della natura indicale tanto della fotografia quanto della cartografia, l’illusione che denotino un oggetto senza mediazione, senza autore.

La tensione tra descrizione e rappresentazione, tra scrittura e disegno, tra narrazione e proiezione attraversa tutta la storia della geografia, sebbene in tempi lontani il testo e la mappa non siano stati estranei l’uno all’altra. La mappa medievale ha sempre spazio per il fantastico del narrare luoghi e incontri, per il testo dell’esegeta, per il divino e il demoniaco, per l’umano, l’angelico e l’animale. La separazione diventa evidente e permanente solamente con la geografia moderna, ancella fedele del potere sovrano che la nutre con mano generosa. L’illusione cartografica che confonde la mappa con il territorio, che sostituisce la mappa al territorio, è numinoso instrumentum regni. La mappa indica, il suddito muove l’occhio tra il dito del cartografo e il piano della rappresentazione, perde di vista tanto l’occhio del sovrano quanto la complessità dei luoghi e dei paesaggi del proprio abitare. La carta muta, la carta senza toponimi, esprime meglio di ogni altra immagine l’aspirazione a – l’illusione di – un mondo come volontà (del sovrano) e rappresentazione (del cartografo). La carta muta è esercizio scolastico attraverso cui la voce ventriloqua del sovrano viene modulata in ogni classe, in ogni bocca di educando obbediente.

È solamente con gli anni Novanta che emerge una critica della ragione cartografica, ovvero una cartografia critica che renda conto della crisi della ragione cartografica. In una foucaltiana insurrezione dei saperi, l’archeologia del disciplinamento e delle discipline non poteva risparmiare la mappa, strumento che racchiude in sé le molteplici forme della governamentalità moderna. La mappa, infatti, non “rappresenta” ma “produce” la realtà, codifica cioè i soggetti e le loro relazioni, produce identità. La mappa anticipa il territorio nella misura in cui produce una rappresentazione ordinata e controllata dello spazio dell’agire umano, ne orienta l’azione, selettivamente favorisce e inibisce pratiche di volta in volta desiderate e/o riprovate. Ma che altro è questo processo di attivazione e inibizione dei saperi se non il rapporto originario tra disciplinamento e discipline?

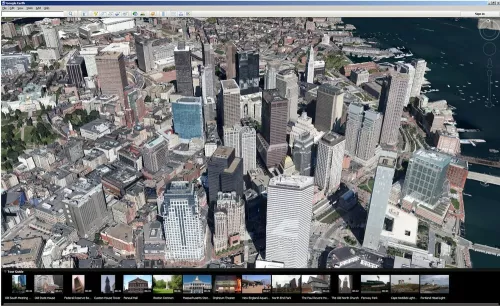

Questa decostruzione della ragione cartografica sarebbe stata necessariamente parziale e limitata alle eburnee segrete dell’accademia critica se non fosse stata accompagnata da una mutazione profonda nelle pratiche cartografiche. Parallelamente alla definizione di uno sguardo critico, è il potere cartografico stesso a staccarsi dalla sovranità statuale e militare e a diffondersi capillarmente nella società. Lo sviluppo dei GIS (Geographical Information System), attraverso la digitalizzazione e automazione del processo di immagazzinamento, organizzazione e rappresentazione di fatti georeferenziati, ha reso immediatamente disponibile la narrazione cartografica a chiunque possieda un computatore e le minime competenze tecniche per utilizzare uno dei molti programmi gratuiti disponibili. Questa maggiore diffusione e parcellizzazione del sapere cartografico non significa che la pratica della mappatura del mondo sia divenuta un processo scevro da rapporti di potere. Tutt’altro. Cambia, se mai, l’architettura dei micro- e macropoteri che si celano tra le linee tracciate sul piano da un derridiano quiconque – n’importe qui cartografico. La pratica dei sistemi informativi geografici non sfugge al destino di feticizzazione proprio di ogni dispositivo tecnosociale, laddove la (competenza) tecnica è anodino mascheramento del (conflitto) sociale. La diffusione della ragione cartografica non implica lo svelamento del suo potere illusorio, la lacerazione del velo che maschera lo sguardo del sovrano. La mappa non si svuota di potere, giacché questi, come l’acqua dolcenera di un’alluvione, trova altre vie, disegna nuovi paesaggi, trova altre mani ad abbeverarsene. A ben vedere, la parziale sottrazione della mappa alla sovranità del potere statuale e militare è tutt’affatto coerente con la narrazione hayekiana e neoliberista sulla razionalità diffusa e sul trasferimento di risorse e poteri da una sovranità collettiva alle individualità degli homines œconomici. Non si tratta di una mera sostituzione del privato al pubblico nell’atto del cartografare, ovviamente. La logica territoriale che ha retto la formazione dello stato westfaliano rimane e, piuttosto, si rifrange nel prisma delle cartografie frammentarie locali e individuali, riproducendo l’immaginario, se non più l’immagine, della sovranità.

Non solo: la nostra posizione, nel momento in cui diviene georeferenziabile e tracciabile, rende tanto il nostro restare quanto il nostro movimento una merce. Dove siamo, dove stiamo andando, da dove veniamo, dove torniamo non sono domande esistenziali, ma informazioni suscettibili di essere registrate, ricordate, (ac)cumulate, interpretate, mappate e quindi vendute, dal momento che la georefenziazione le rende idonee a far comparire altre merci da acquistare lungo il nostro cammino. Oggetti e servizi spuntano come funghi magici al nostro passare, letteralmente ci inseguono, rapidamente restano con noi.

Al tempo stesso, però, la diffusione capillare degli strumenti della cartografia digitalizzata apre a nuove pratiche tanto dell’abitare, delle sue fenomenologie imprevedibili, quanto della rivendicazione di giustizia sociale e spaziale, della lotta e dell’emancipazione.

Da un lato, l’integrazione della georeferenziazione nei social network permette il ritorno della descrizione e della soggettività in seno alla rappresentazione cartografica: attraverso il tag testi, fotografie, video si fondono con l’esperienza del luogo, con ricordi, volti, emozioni, creando nuove possibilità di relazione con il tempo e lo spazio, col movimento e con lo stare, con il viaggio e con l’abitare. Questo spiega forse perché, quaranta anni dopo l’Atlante di Luigi Ghirri, la cartografia torni ad affascinare fotografi e artisti. Nel momento stesso in cui cessa di volersi indice oggettivo del mondo – atlante – la mappa entra in una costellazione di simboli e segni, di rappresentazioni ed evocazioni che, piuttosto che negare, giocano con la sua aura, con i frammenti del potere sovrano che le restano attaccati come foglie morte, bagnate dalla pioggia.

Dall’altro lato, la diffusione delle conoscenze cartografiche nutre la credenza – illusione? – che l’accesso alla mappatura possa significare una democratizzazione della mappa o che, addirittura, la mappatura possa divenire uno strumento di emancipazione di gruppi marginalizzati. Da qui il proliferare di declinazioni quali Participatory GIS (PGIS), Public Participation GIS (PPGIS), e Volunteered Geographic Information (VGI). L’atto cartografico viene qui riconosciuto nella sua capacità di performare e non solo di rappresentare, di trasformare cioè l’oggetto della propria rappresentazione. In questa prospettiva, il coinvolgimento di comunità indigene del Sud del mondo o di gruppi disagiati che vivono ai delle grandi metropoli globali si fonda sull’assunzione che la mappatura abbia la capacità di incorporare qualsiasi punto di vista, qualunque istanza, non solamente quella del sovrano. Soprattutto, resta al lavoro la grande credenza sul potere trasformativo della carta: la rappresentazione partecipata, tracciando rivendicazioni, punti di vista, desideri, bisogni, di fatto certifica l’esistenza di queste istanze, le legittima e offre quindi uno strumento non solo per portarle alla luce, ma anche per realizzarle.

Il minimo comun denominatore – o forse il massimo comune multiplo – rimane, in ogni caso, il potere della mappa, la sua potenza di semplificazione e quindi di manipolazione. È qualcosa di più delle trite narrazioni sulla gelida imparzialità della tecnica e della scienza, neutre sino al loro dispiegamento all’interno di un progetto che attiene all’umano. La natura e le potenzialità dello strumento tecnico – in questo caso, cartografico – sono prodotte, socialmente e culturalmente, assieme e attraverso quelle pratiche che a loro volta contamineranno e modificheranno. Non esiste alcun fossato a separare e proteggere (chi da chi?) l’umano e il tecnico, il cabbalista e il golem. Le mappature emozionali del nostro abitare o quelle militanti del nostro trasformare il mondo sono, in fine, le medesime del nostro desiderare merci, del nostro individuarci come soggetti/oggetti/strumenti di un ordine neoliberista. La mappa, come ogni rappresentazione, non può far altro che scegliere, sciogliere nodi con spada di Alessandro, e quindi semplificare ciò che semplice non è, e nemmeno complicato, forse complesso. Quella semplificazione è la sua forza e, insieme, il suo limite. Gli spazi dell’emancipazione e dell’autodeterminazione, terzi tanto allo Stato quanto al mercato, sono sempre esigui, fragili, effimeri, difficili da conquistare e da difendere. Impossibili, forse, da mappare. Tanto con i GIS quanto con le buone intenzioni.