Born to come back / La voce di Bruce Springsteen

Per trovare una voce bisogna averla cercata a lungo. Quando, alla soglia dei settant’anni, una delle rockstar più amate del pianeta confessa di aver scoperto la propria voce nel padre, è l’impalcatura stessa del rock che rischia di venire giù. Di tutti i luoghi, il soggiorno di famiglia. A un certo punto, durante lo spettacolo che Bruce Springsteen ha tenuto al Walter Kerr Theatre di Broadway nel corso dell’ultimo anno, il cantante lo ammette serenamente: io sono Mister Born to Run, nato per correre (dal titolo della canzone e del disco che lo resero famoso), volevo fuggire da tutto, prendere l’autostrada e non tornare più, ma oggi abito in New Jersey, a dieci minuti dalla casa in cui sono nato. Se Bruce Springsteen rincorse la voce del padre è perché, dice, “quella voce aveva qualcosa di sacro. Quando non sapevo che vestito indossare, sceglievo delle tute da lavoro, le stesse che mio padre metteva in fabbrica. Tutto ciò che sappiamo della virilità è ciò che abbiamo visto e imparato dai nostri padri, e ciò che io vedevo in mio padre era l’eroe, oltre che il mio peggior nemico”. Racconta poi di aver sognato il padre poco dopo la sua morte. Douglas Frederick Springsteen è seduto in platea e sta assistendo al concerto del figlio. Bruce, come succede nei sogni, d’un tratto si ritrova accanto al padre e insieme, per un attimo, osservano quell’uomo esagitato al centro della scena. Dopo anni di silenzio e di incomprensioni, Bruce trova infine il coraggio di rivolgersi al padre: “quell’uomo lassù sul palco, papà, è così che ti vedo”. Ricorriamo all’emulazione per sentire vicini coloro il cui amore desideriamo ma non riusciamo ad ottenere, confessa il Boss con voce rotta dall’emozione. Lo Springsteen ventenne, l’aspirante rockstar, di fronte a una rivelazione del genere se la sarebbe probabilmente data a gambe, o avrebbe reagito come i consiglieri nella serie tv The Soprano’s allorquando scoprono che il loro, di boss, Tony Soprano (James Gandolfini), s’è messo in terapia: imbarazzo, sguardo basso, silenzio di tomba. Un disonore non contemplato dal manuale del mafioso. Il primo a prendere la parola è Silvio Dante (Steven Van Zandt, Little Steven, lo storico chitarrista, caso vuole, della E-Street Band di Bruce Springsteen): Well, I’m sure you did it with complete… (mandando giù il boccone) discretion (beh, sono sicuro che l’avrai fatto con la massima… ugh, riservatezza). Poi è la volta di Paul "Paulie Walnuts" Gualtieri (Tony Sirico): It’s not the worst I ever heard (ho sentito di peggio). E infine Christopher Moltisanti (Michael Imperioli): It was like… marriage counseling? (del tipo… consulenza matrimoniale?). Insomma, Bruce, la voce di… tuo padre?

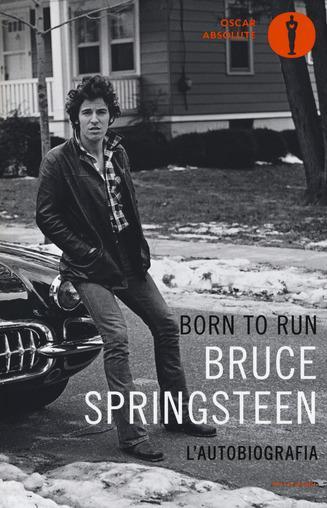

Dello spettacolo Springsteen on Broadway, da poco disponibile su doppio CD e su Netflix, si è parlato un po’ ovunque come della seduta d’analisi di un cantante deciso a fare i conti con sé stesso, con i propri demoni, e fors’anche con la retorica del rock. Più di due ore di musica e di confessione a tu per tu con lo spettatore, ogni canzone introdotta da un monologo che ne illustra non tanto la genesi, quanto la premessa emotiva. Chitarra acustica o pianoforte, poche luci e un teleprompter su cui scorre il copione, tratto in buona parte dall’autobiografia Born to Run. La voce dello Springsteen cantante di rock si è plasmata in anni di gavetta nei luoghi più diversi. L’elenco, snocciolato dallo stesso Bruce nel corso dello spettacolo, contempla feste nella locale stazione dei pompieri, drive-in, party in spiaggia, pizzerie, feste di paese, carnevali, balli del liceo, aperture notturne del supermercato di quartiere, matrimoni, bar mitzvah, concerti nelle prigioni, manicomi… Il pedigree d’ogni musicista rock che si rispetti. Prima del successo planetario e delle adunate negli stadi, Springsteen è stato uno dei tanti che ce la stava mettendo tutta, ma con poca o nessuna garanzia che l’impresa avrebbe potuto condurlo al successo, o soltanto al prossimo concerto. La voce del cantante di rock è poi emersa in tutta la sua forza, abbinata a un vigore spesso frainteso o facilmente rubricato alla voce “animale da palcoscenico”, con la perplessità parecchio snob di chi vedeva in quegli stadi gremiti di gente un rito fatto di muscoli e sudore, tanto testosterone e poca o nessuna poesia.

Bisogna dire che la bandana di metà anni ’80, la bandiera a stelle e strisce, il cappellino da baseball infilato nella tasca posteriore dei jeans, le maniche della t-shirt arrotolate sulle spalle come un bullo di periferia, la mascella prominente da cocciuto americano del Midwest, oltre a quella canzone pedante e sovente equivocata che urlava a squarciagola l’orgoglio d’esser nato su suolo americano e che tappezzò i muri di mezzo mondo coi colori di un’egemonia che se eri nato altrove poteva anche suonare irritante, se non proprio incresciosa (Born in the U.S.A., I was born…, eccetera), non aiutò Springsteen a conquistarsi degli estimatori fra gli intellettuali e fra chi gli rimproverava troppa prossimità poetica (e quindi, se ne deduceva, ideologica) con gli intenditori di birra Budweiser. Avevi un bel spiegare che lo sguardo di Springsteen era critico, e che quello era l’urlo di un cittadino offeso e colmo di vergogna, per sé e per il suo paese, ma l’iconografia e la reputazione da rockstar più amata del Midwest, sorta di Rambo del rock, non l’avrebbe più abbandonato. Molti furono indotti a credere che quel nerboruto cantante, chissà come scampato alle acciaierie, difettasse in fondo di sottigliezza (che fosse, in definitiva, un bruto venerato da una legione di fan sostanzialmente sprovvisti di buon gusto). Eppure, prima di quella cosa lì, c’era stato un disco come Nebraska, che parlava tutta un’altra lingua, quella di un’America rurale, dimenticata e senza futuro. Poi vennero, ancor più clamorosi, dischi come The Ghost of Tom Joad (toh, Bruce Springsteen ha letto John Steinbeck?), o canzoni come The streets of Philadelphia (toh, un eterosessuale bianco che prende posizione per conto della comunità gay d’America, decimata dall’AIDS?). E che dire di quel suonatore di sassofono di colore (l’amico fraterno Clarence Clemons, il gigante nero) in una band di musicisti bianchi di rock’n’roll? Ok, però restava pur sempre un problema: quella sua voce rock troppo FM, da cingolato e da strapaese america, una voce che persino un camionista o un tornitore avrebbe potuto fare sua, e questo i cultori di certa canzone d’autore non riuscivano proprio a mandarlo giù.

Nel raccontare la genesi della sua autobiografia Born to Run, Bruce Springsteen ha spiegato di essersi infine deciso per l’impresa solo dopo aver capito di aver trovato una voce. Springsteen teneva insomma a sottolineare che per quanto tu possa aver coltivato una voce su disco o su un palcoscenico cantando le tue canzoni e raccontandole come lo stesso Springsteen ama fare durante i concerti, questo ancora non significa che quella stessa voce, una volta messa in pagina, funzionerà altrettanto bene. Anzi, è quasi matematico che così com’è, quella voce, qualunque essa sia, sulla pagina proprio non funzionerà. Innumerevoli i casi a sostegno della tesi, fuori e dentro il regno della canzone. Groucho Marx ad esempio, quando si applicò all’esercizio autobiografico – Groucho and me. The autobiography of Groucho Marx by (of all people!) Groucho Marx – ebbe l’accortezza di dedicarla a cinque maestri dell’umorismo in prosa come Robert Benchley, Ring Lardner, S.J. Perelman, James Thurber e E.B. White, e a un commediografo a lui vicino come George S. Kaufman. La voce di Groucho, sulla pagina, quanto meno nelle intenzioni, si voleva depositaria di una tradizione letteraria e di uno stile non meno letterario, lontano, per quanto possibile, dalla gag da palcoscenico. La mera trasposizione in pagina di una freddura da avanspettacolo o di una comicità genere stand-up, di regola, non regge. Se è vero che lo spettacolo Springsteen on Broadway metteva Bruce in una condizione favorevole (su un palcoscenico, a cantare e a raccontare le sue canzoni di fronte al suo pubblico), la vera sorpresa è stata lo scoprire come il narratore Springsteen, al di là dell’aneddotica da palco che caratterizza i suoi concerti, e in aggiunta al tono epico delle sue canzoni, abbia dimostrato di poter reggere con mestiere e sapienza la dimensione teatrale.

La voce dello Springsteen narratore è una voce che si è formata sulla strada, nella più pura tradizione americana, rimasta però del tutto impermeabile alla lezione dei beat e a qualsiasi sperimentazione di natura formale (un pizzico di Kerouac qua e là, ma niente più). Il racconto di Springsteen risente piuttosto di un’epica contadina e di lavoro, semplice ed arcaica, fatta di motivi depositati al fondo di ognuno di noi, si sia o meno nati nel New Jersey o nelle praterie d’America (il fatto che la sua voce arrivi a tutti, più che della semplicità del dire rileva dell’universalità del sentire, proprio come succede in Steinbeck). Il ritmo è da bivacco intorno al fuoco e lo sguardo è ampio, onnicomprensivo. In Springsteen a comandare è sempre il senso di comunità, sia questo il nucleo familiare, la dinamica da palco con la band, oppure la dimensione del villaggio, del paese, della nazione. Sia che senta la necessità di fuggire correndo a cento all’ora verso un luogo indefinito o che avverta il bisogno di fare ritorno a casa perché è solo dentro quella culla che la storia d’ognuno può accendersi di senso, Bruce è sempre un sé di fronte a qualcuno. Nelle sue canzoni nessuno vive mai per sé stesso e basta. Esistere significa cercare il modo migliore di stare assieme, nel mondo. Per anni, per tutti, per Bruce Springsteen stesso, Springsteen è stato l’uomo born to run, nato per correre.

Nulla per ora lascia intendere che vi sia l’intenzione di rallentare o di rinunciare ad occupare palcoscenici con i suoi concerti da quattro, cinque ore, sudando le proverbiali sette camicie, ma paradossalmente l’ultimo Springsteen, quello dell’autobiografia e dello spettacolo Springsteen on Broadway, pare averci consegnato una voce che pur nell’impossibilità di cantare la sedentarietà, ha scoperto che il senso di tutto quel correre era forse poco più di un modo per tornarsene a casa, a dieci minuti da dove si è nati. Come se il senso del viaggio consistesse in definitiva nella riconciliazione con sé stessi e nel fare pace con il luogo da cui si è partiti. Poca cosa? Dipende. Dipende da come la si inquadra, da quel che si è raccolto lungo il viaggio, dal tono, dai dubbi e da quanta persuasione si riesce a mettere nel racconto. Fermi al semaforo, il CD dello spettacolo nelle casse della macchina, si ascolta la voce di Springsteen raccontare la sua vita, le gioie e i dolori, gli amici che non ci sono più e la necessità di tenere alta la guardia perché ne va di noi e ne va del mondo, e d’un tratto gli occhi s’inumidiscono. Strana cosa, il rock. E un gran fuoriclasse che sa colpire dritto al cuore, il buon Bruce.