Natale coi piedi per terra

In un esercizio forse poco virtuoso ma certamente innocuo, ogni anno, a ridosso delle feste, mi ritrovo a eleggere la canzone di Natale meno natalizia disponibile sul mercato. Niente contro le slitte volanti, la renna chiamata Rudolph o i pupazzi di neve, ma giocare fuori casa è sempre un esercizio che può riservare delle sorprese. Ques’anno la mia scelta cade sulla cover di un brano che fu interpretato cinquant’anni fa da una stella del country come John Denver: Please daddy (don’t get drunk this Christmas), e cioè, per favore babbo (non ubriacarti questo Natale).

Il protagonista della canzone è un bambino di sette anni che implora il padre abusivo di non ubriacarsi sotto le feste perché, ripete, non voglio vedere la mamma piangere. Fu composta da una coppia, Bill Danoff e Taffy Nivert, gli stessi di Take me home, country roads ma anche di Afternoon delight, sorta di lode, se non proprio di invito, al sesso postpriandale. Dopo di allora è stata reinterpretata da numerose/i cantanti, fino alla recente versione di Micah P. Hinson alla quale, per tutta una serie di ragioni, attribuisco la palma di miglior canzone di Natale non natalizia dell’anno (vince per il secondo anno consecutivo dal momento che fu pubblicata a inizio dicembre 2022 dalla milanese Ponderosa Music).

Le canzoni di Natale che di primo acchito paiono c’entrare poco col Natale, fuligginose come se avessero visto la luce nella canna fumaria di un camino dove Babbo Natale non si avventura, formano un canone a sé. La loro particolarità non consiste tanto nel fatto che non si richiamano a slitte, renne e stelle filanti, quanto al fatto che affrontano il Natale con i piedi ben piantati per terra. Impongono un che di realistico al regno fantastico delle canzoni di Natale che tutti abbiamo imparato ad amare. Un esempio fra i più poderosi è Christmas card from a hooker in Minneapolis di Tom Waits (sì, le prostitute scrivono delle lettere di Natale), ma anche l’antesignana Blue Xmas (to whom it may concern) di Miles Davis (canta Bob Donough; il sax è di Wayne Shorter), che già a inizio anni ’60 affrontava il tema del Natale consumistico.

Sospendere per un attimo la dimensione disneyana del Natale per riportarlo, il tempo di una canzone, coi piedi per terra. E farlo, come succede nella canzone Fairytale of New York dei Pogues, raccontando una fiaba (che hanno mai fatto le fiabe del resto, se non raccontare la realtà?). Il protagonista maschile della canzone è forse la persona meno indicata per affrontare il Natale coi piedi per terra dal momento che trascorre la notte fra il 24 e il 25 nella drunk tank, e cioè nella cella del carcere cittadino prediposta per accogliere gli ubriachi quando si dimostrano particolarmente molesti (è proprio Matt Dillon il poliziotto che arresta il protagonista nel video della canzone). In quella cella l’ubriaco sogna di una donna, il suo colpo di fortuna, quotata diciotto a uno, la donna che probabilmente non si meritava ma che ha amato più di ogni altra e alla quale, nonostante i frequenti bisticci, i malintesi e le male parole, augura buon Natale: I love you baby. Ce la faremo, il giorno in cui i nostri sogni diverranno realtà. E qui parte il duetto fra Shane MacGowan e Kirsty MacColl.

Shane MacGowan, il cantante dei Pogues, uno dei tanti poeti d’Irlanda, ci ha lasciati da poco. Shane era un ragazzo difficile fin dagli anni ’70, a beautiful and damaged man, ha scritto Nick Cave in un toccante ricordo subito dopo la sua morte, un uomo bello e rovinato, rovinato nel senso di ferito. Un uomo di una generosità e di una bontà che cozzavano con la sua immagine di ubriacone cronico, la faccia sghemba, perennemente stralunata, i denti guasti, troppo alcool e eroina. Ma un poeta, appunto, uno, citando sempre Nick Cave, con un profondo senso di ciò è vero, qualcosa che ne amplificava la fragilità e l’umanità. Quella canzone, che trentacinque anni dopo la sua composizione si è ormai guadagnata lo statuto di canzone di Natale fra le più amate al mondo, è stata cantata in chiesa, il giorno del funerale di Shane MacGowan, da Glen Hansard, dalla splendida Lisa O’Neill, una delle più pregnanti voci dell’Irlanda canora di oggi, e dai vecchi amici dei Pogues con un carico di emozione e con quel senso di festa collettiva che soltanto gli irlandesi riescono a creare. E poi sì, non li hanno censurati, in chiesa, quei famigerati versi:

You scumbag, you maggot

You cheap lousy faggot

(Tu stronzo, tu verme

Tu frocio schifoso da quattro soldi).

Qualche anno fa, nel Regno Unito, vi fu chi cercò di sabotare la canzone richiamandosi proprio all’inappropriatezza di questi versi. Passi per stronzo o verme, ma frocio, questo, proprio no. In una canzone di Natale? Fra le più suonate sul pianeta? Ma scherziamo?

Inutile dire che la canzone è sempre lì, le radio continuano a trasmetterla, espungere quei versi non è possibile, sono parte integrante della storia. Senza quelle parole il realismo della fiaba ne uscirebbe compromesso. Quei due che si cantano il loro amore difficile devono passare anche da lì, da quei versi così smaccatamente scorretti. Possiamo espungere la parola nigger da Mark Twain (hai voglia a rimpiazzarla con schiavo…), ma che nessuno tocchi le canzoni di Natale. Stessa sorte toccò qualche anno fa a Baby it’s cold outside di Frank Loesser. Il lui della canzone si fa un po’ troppo insistente quando scongiura lei di non andarsene perché fuori fa troppo freddo. Anche quando lei dice di no, che proprio deve andarsene, lui non demorde, insiste. A un certo punto lei chiede:

What’s in this drink?

(Cosa mi hai messo nel bicchiere?)

Con un dialogo che si fa vieppiù problematico, lei si schernisce (o finge di farlo) dicendo:

I ought to say, "No, no, no sir"

(Dovrei dire : no, no, no, signore)

E lui le risponde:

Mind if I move in closer?

(Ti dispiace se mi avvicino?)

Fino alla chiusa in cui lei, in ossequio a un tot di cose, si concede per un ultimo bicchiere:

Okay, fine, just another drink.

Letta in questa chiave, la canzone si fa problematica, persino sgradevole. Lasciamo le sfumature e le analisi a un’altra occasione, ma anche questa è una canzone di Natale che continua a essere suonata e registrata, nonostante le campagne che la vorrebbero consegnata al suo tempo. Si noti comunque l’accortezza degli sceneggiatori del film Neptune’s daughter nel pareggiare i conti con una parodia in cui i ruoli vengono invertiti, mettendo un secondo lui nei panni di lei e una seconda lei nei panni di lui (un’inversione di ruoli che in verità risulta a sua volta problematica, a prescindere dall’intento comico, laddove lei è presentata come una predatrice e lui nei panni di un tontolone, se non proprio, con sovraccarico di pregiudizio, di travestito, non fosse che per sbadataggine).

Tornando alla canzone Fairytale of New York, il testo di Shane MacGowan è uno dei più schietti che si possano immaginare per una canzone natalizia. Shane non era mai stato a New York prima di scrivere la canzone, ma questo non gli impedì di imbastire la storia di due immigrati irlandesi che negli anni ’40 del Novecento s’erano messi in testa di conquistare New York. Era l’America di Sinatra, quella delle macchine grandi come bar e dei fiumi dove scorreva l’oro. Le cose però, come può capitare, presero un’altra piega. Nel giorno di Natale i due si rinfacciano di tutto, a Shane MacGowan bastano due versi, due battute di un dialogo fra questi due amanti in crisi per rendere vivida la distanza che li separa in quel momento:

I could have been someone

(avrei potuto essere qualcuno), cui lei fa seguire una replica letale:

Well so could anyone

(beh, questo lo può dire chiunque).

Poi tocca a lei recriminare:

You took my dreams from me

When I first found you

(Ti sei preso i miei sogni, quando ti ho incontrato)

E nella replica di lui, c’è tutto Shane MacGowan:

I kept them with me babe

I put them with my own

Can't make it all alone

I've built my dreams around you

(Li ho tenuti con me, tesoro

Li ho aggiunti ai miei

Non posso farcela da solo

Ho costruito i miei sogni intorno a te).

Fairytale of New York non è una canzone di Natale fatta di stelline e di immagini trite e ritrite. Qui ci sono un uomo e una donna per i quali il giorno di Natale si presenta come il punto di tensione più alto che abbiano mai affrontato. Il giorno, forse il meno indicato per un simile esercizio, in cui si fanno i conti con i propri sogni e un’illusione a lungo nutrita. Magari, come in questo caso, mettendo qualcun altro di mezzo. Forse non era il caso. Forse bastava il fatto di amarsi e nient’altro. Le ambizioni personali e i sogni di carta hanno guastato quel che c’era di bello. Fairytale of New York è una di quelle canzoni che colpiscono il bersaglio in pieno, una canzone che, e lo avvertiamo in modo diretto, istintivo, senza bisogno che qualcuno ci spieghi il perché, racconta una favola che è di tutti, evoca un sentimento tanto universale che ci fa tendere la mano in un gesto naturale, come nel tentativo di riconciliare ciò che la nostra imperizia ha guastato. Ci sono canzoni così, non molte in verità, ma ci sono. Le guardi da lontano e ti chiedi: ma che c’entrano col Natale? Poi le ascolti e capisci che se ci sono delle canzoni che parlano del Natale come dovrebbe essere, un Natale coi piedi per terra, che ci fa tendere la mano, sono proprio queste.

Il Coro della Polizia di New York canta Galway Bay (il coro è citato nella canzone, ma è stato fondato soltanto poche settimane fa)

Il video originale di Fairytale of New York

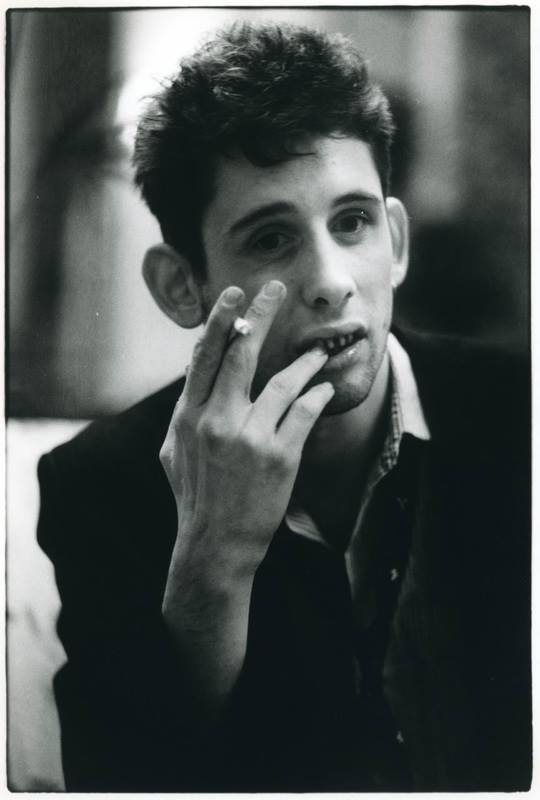

In copertina, Shane McGowan & Kirsty MacColl (foto di Tom Roney).