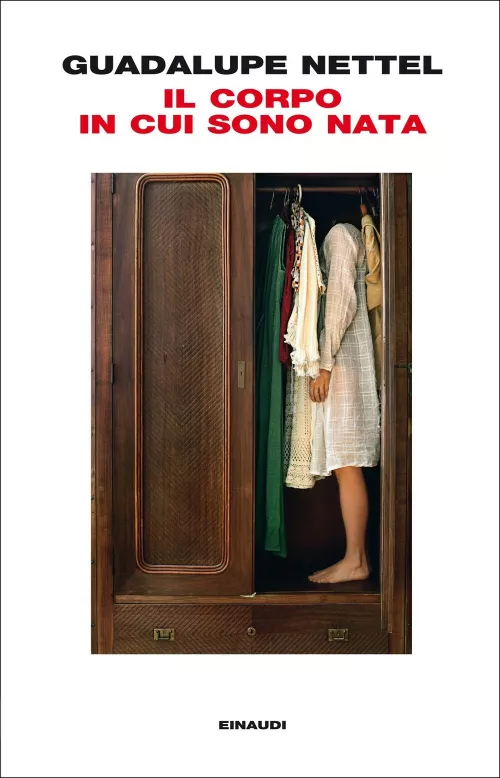

Guadalupe Nettel, Il corpo in cui sono nata

La giovane protagonista de Il corpo in cui sono nata, di Guadalupe Nettel (Einaudi, traduzione di Federica Niola), ha qualcosa in comune con la voce narrante di uno tra i racconti più celebri di Julio Cortázar. È la certezza di non appartenere alla specie umana, quanto piuttosto a una millenaria categoria di bestiole che è sopravvissuta perché ha saputo fare della dissimulazione un’arte. I trilobiti della Nettel bambina condividono con gli axolotl dello scrittore argentino la natura acquatica e il proposito di abolire il tempo attraverso una tenace quietezza che può vincere la sofferenza, nel caso dei primi, e ingannare il tedio di un’esistenza nel meschino spazio di un acquario, nel caso dei secondi.

Tuttavia, a differenza dell’anonimo protagonista di “axolotl”, lei non fatica a trovare analogie tra il suo aspetto e la forma degli artropodi da cui ha deciso di discendere, perché è proprio sua madre a ricordarglielo quotidianamente: “– Scarafaggio! [...] raddrizza le spalle! – Scarafaggino, è ora di mettere l’atropina! –” (p. 9) Se le blatte stanno ai trilobiti come i Re di Spagna ai Borboni, considerato l’incurvamento della schiena che le ha fatto guadagnare quel “nomignolo affettuoso”, anche lei è di stirpe regale e la sua storia è molto più lunga di quanto possano immaginare i suoi coetanei, “[...] ingenui che, nella loro breve esistenza, non avevano dovuto affrontare nessuna disgrazia” (p.11).

Il corpo in cui sono nata, secondo romanzo dell’autrice messicana, è un’autobiografia narrativa in cui la ricostruzione cronologica dei fatti cede il passo a una elaborazione genealogica di esperienze – dall’infanzia fino al giorno della fatidica visita preparatoria all’intervento all’occhio destro – attraverso le quali Nettel rintraccia il consolidarsi della sua vocazione letteraria durante un’adolescenza che ha rifiutato le consuetudini di una famiglia progressista in sgretolamento.

Sono gli anni Settanta. I genitori di Guadalupe abbracciano con entusiasmo alcune delle teorie libertarie dell’epoca, che influenzano la conduzione della vita familiare, instaurando una nuova, sciagurata, variante storica della genitorialità: dalla scelta di dare ai figli ancora piccoli informazioni non filtrate circa i perseguitati politici alla sperimentazione della coppia aperta; dall’educazione sessuale femminile forzatamente immune ai tabù alle vacanze nella nota comune hippie Los Horcones, nello stato di Sonora, in mezzo al deserto.

Quella della madre, tutta presa dal continuo dimenarsi per rompere con il retroterra familiare alto-borghese, è una figura che accudisce ma fino a un certo punto. La sua presenza intermittente, associata a un’attitudine pedagogica agonistica per cui durante l’infanzia vanno corretti tutti i difetti di fabbrica dei figli, esaspera e ferisce. Confonde continuamente il bene materno con il benessere personale e, non appena le disponibilità liquide lo permettono, è pronta ad affidare la cura dei due bambini alla nonna.

Transitando dunque da uno scorcio umano all’altro – la periferia della capitale messicana, così come i suoi quartieri centrali e i sobborghi ricchi, Aix-en-Provence, con la campagna dei francesi benestanti e la Zona di pianificazione concentrata, “[...] dove, ogni settimana, gli abitanti bruciavano automobili rubate di notte” (p. 78) – si allenano la curiosità, lo spirito di adattamento e la capacità di travasare in diversi luoghi (continenti, lingue) l’amarezza di non essere nata in una famiglia felice.

La casa della nonna è importante per l’intreccio perché è un’occasione narrativa deliberatamente mancata. In questo microcosmo, a prevalere sulle persone sono gli oggetti, stretti in una morsa maniacale da parte della donna, che accumula souvenir e succhia palline di naftalina come fossero caramelle. Ma la casa-museo in questione non è motore di eventi narrativi, come invece sarebbe stato plausibile aspettarsi, nel panorama latinoamericano, da autrici di altre generazioni letterarie che, tra merletti, bambole, dagherrotipi e scatole cinesi, hanno saputo raccontare passati collettivi dentro immaginari privati marcatamente femminili. Qui il movimento è inverso, di demistificazione, tanto del modello tradizionalista (la nonna), quanto della sua controparte militante (la mamma), e la trama scaturisce sempre dalla continua percezione di una marginalità, anche e soprattutto rispetto alle figure femminili. Le eccezioni sono poche, tutte trilobiti per diritto acquisito.

Nel modo in cui Guadalupe Nettel declina l’autobiografismo, c’è riavvicinamento al passato solo se è possibile attivare una legittimazione simbolica da cui possa scaturire l’autorappresentazione mediata dalla scrittura. Nessuna vittima, nessun rimpianto. L’autrice scansa con abilità il pericolo di una scrittura autoanalitica con finalità terapeutiche immediate e con essa il gesto dello spontaneo quanto deleterio scrivere di sé. Indirizza il suo discorso a una certa dottoressa Sazlavski, presumibilmente la sua psicanalista, sciogliendo i nodi della sua educazione affettiva nel momento stesso in cui ne fa felici leitmotiv del romanzo.

Per dirla con Sklovskij, “lavora nel proprio materiale facendolo a pezzi come uno scalpellino”. In questo senso, il silenzio della dottoressa è un altro espediente narrativo efficace, perché, nell’indurla a fare costantemente i conti con lo scarto tra intenzione ed esecuzione, obbliga la protagonista a orientarsi in quel labirinto di concatenazioni da cui proviene il romanzo stesso, che è il montaggio di una porzione di mondo su cui ha saputo infine esercitare un dominio intellettuale.