Interrogare l'indistinzione / Picasso e il suo demone

Jeder Mensch ist ein Künstler. Non credo potesse immaginare Joseph Beuys a che punto la posterità avrebbe adottato la sua celebre massima, secondo la quale, appunto, “ognuno è un artista”. Non certo nel senso da lui auspicato, e fatalmente impervio, della liberazione di una creatività che potesse non solo esercitarsi senza limiti, ma, tratto essenziale, fosse alla base di un nuovo patto tra umanità e cosmo, cui l’arte, ormai trasfigurata in “scultura sociale”, avrebbe conferito illimitate energie spirituali. Piuttosto, la creatività diffusa della nostra epoca sembra al contrario perversamente confermare i presupposti di quell’ordine alienante che per Beuys, e prima ancora per Nietzsche, costituiva la patologia originaria dell’uomo moderno. La convergenza, compulsiva, radicale, estatica, tra la natura spettacolare del neocapitalismo, i suoi nuovi strumenti di produzione e partecipazione immaginaria e cognitiva, la sua capacità di mobilitare e usare la spinta creativa individuale, ci attira sempre più in un territorio in cui i social networks rappresentano solo la seducente parte visibile di un immenso, cruciale sommovimento, in cui, avvertono i filosofi, ormai dissipata la distinzione tra lavoro e non lavoro, è la vita umana tutta a essere trasformata in valore economico.

Non è concesso più nutrire dubbi, d’altro canto, sul fatto che la febbrile produzione creativa nell’epoca della moltitudine abbia anche un inevitabile effetto degradante sulla pretesa dell’arte di conservare la propria antica, esclusiva capacità di dare visibilità a ciò che visibile non è ancora, di incarnare un momento aurorale, l’apparire denso di promesse di nuove configurazioni del sensibile. Nella sua condizione postmodernista e postmediale – vale a dire indipendente da supporti, tecniche, pratiche tradizionali –, l’arte-in-generale del nostro tempo, eterogenea, senza limiti né regole evidenti, rischia di apparire come un’attività genericamente creativa, il suo valore ridotto a mero rilevamento istantaneo della sua approvazione sociale, pragmaticamente assunta a indice unico del suo residuo prestigio, anche, o specialmente, laddove essa sembra farsi carico di valenze politiche in senso lato – narrazioni “resistenti”, archivi, memoria collettiva, il “comune”, ecc. – in funzione critica e decostruttiva.

Di fronte a questo paesaggio, in cui l’arte sembra vittima dell’indistinzione, da essa stessa istigata, con la non-arte – motivo questo essenziale della sua vicenda nell’ultimo mezzo secolo almeno –, sarebbe agevole assumere l’atteggiamento corrucciato e prevedibilmente reazionario di chi lamenta la perdita delle “buone pratiche”, della dubbia “verità del fare”, o anche quello, più benevolo, di quanti, e sono molti, si limitano a comporre tassonomie programmaticamente indifferenti a qualità e intensità dei loro oggetti. La sfida sullo sfondo del recente saggio di Gabriele Guercio, Il demone di Picasso. Creatività generica e assoluto della creazione (Quodlibet, pp. 252, euro 18), è al contrario precisamente questa: interrogare l’indistinzione, l’anything goes che caratterizza le esperienze artistiche più recenti da una prospettiva insieme di critica esigente e di penetrazione storica, con una disposizione intellettuale capace di affrontare con coraggio la contraddizione e tenti di rileggerla in modo produttivo, senza sottrarsi all’onere di una paziente ritessitura teorica e genealogica.

Sarebbe stato scontato attendersi come punto di partenza di un simile percorso la figura di Marcel Duchamp, la cui invenzione maggiore, il readymade (il più famoso dei quali, l’orinatoio di porcellana ribattezzato Fountain, ha appena compiuto cento anni: doppiozero gli dedica lo speciale Duchamp 100), è all’origine della radicale trasformazione del campo artistico a partire dagli anni cinquanta dello scorso secolo. Invenzione grazie alla quale un’opera può fare a meno di ogni apporto manuale da parte dell’artista e condensarsi in un atto di natura mentale – nel puro enunciato “questo è arte” –, aprendo una nuova, illimitata prospettiva di riconfigurazione estetica dell’esperienza quotidiana. È invece con Pablo Picasso che Guercio decide di misurarsi, il Picasso sfacciatamente eclettico, smodato nel suo inventare e reinventare stili, complice della propria trasformazione in figura di culto – l’Artista geniale – ad uso dell’immaginario mediatico, in apparenza disponibile a ogni sorta di travestimento, esibizione o autoparodia, ma anche tenacemente dedito a inseguire il prodigio di una creazione assoluta, che si misura alla pari con la creatività generica ma è qualitativamente differente da essa.

Pablo Picasso, Nature morte à la chaise cannée, 1912.

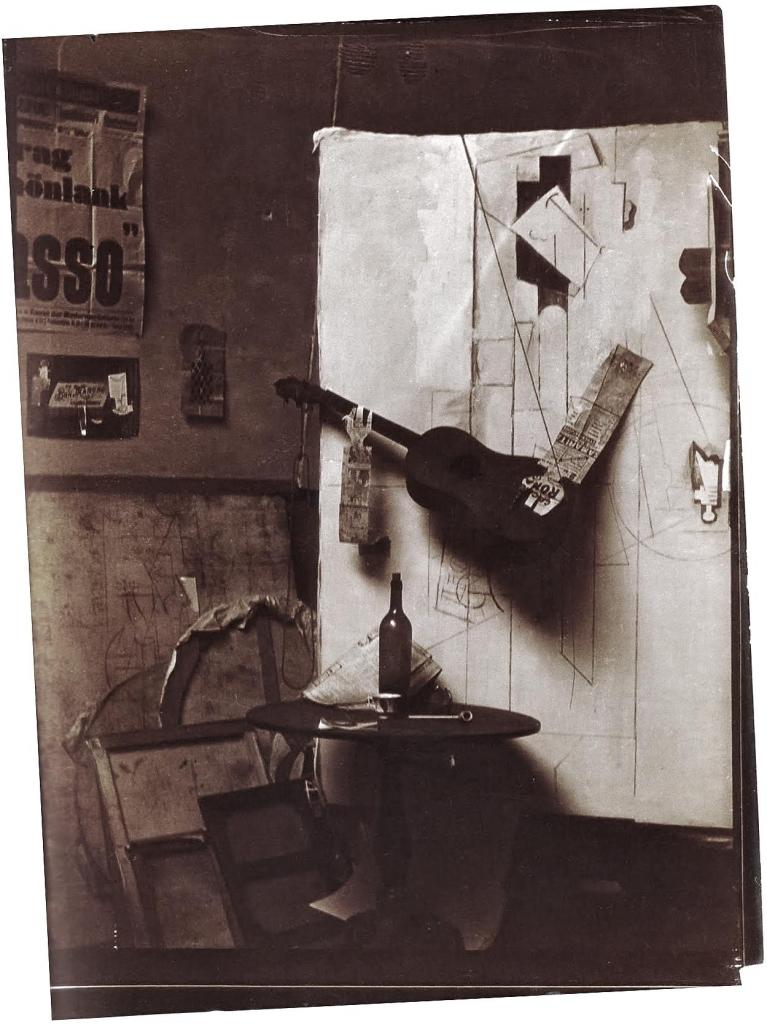

Nel libro, l’opera di Picasso è analizzata anzitutto in un episodio marginale ma rivelatore, una fotografia del 1913 di un effimero assemblage realizzato nell’atelier al 242 di Boulevard Raspail, in cui i confini tra realtà e finzione, tra “dato” e “creato” sono consapevolmente violati e rimescolati, così da produrre una sorta di perpetua, caotica oscillazione: di fronte a una grande tela o un foglio bianco sul quale è abbozzata una figura umana che sembra reggere una chitarra vera con “braccia” realizzate con ritagli di giornale, compaiono un tavolino, una bottiglia, una pipa, ecc. anch’essi veri. In questa precoce “installazione”, che dal piano pittorico si espande nello spazio reale, sembra così dichiararsi una vera e propria impossibilità di stabilire un netto confine tra segni e cose, tra spazio reale e spazio della rappresentazione. Come pure accade nei collage cubisti dello stesso periodo –“macchine per vedere”, come le chiamò Jean Paulhan–, nella fotografia si afferma l’impossibilità di stabilire a priori una differenza tra dimensione artistica e non artistica. C’è però in tutto questo, scrive Guercio, un tratto profondamente destabilizzante: nella “incontrollabile labilità” della relazione tra arte e non-arte non solo manca un principio unificatore, ma lo stesso artista appare marginalizzato, il suo ruolo diminuito. In altre parole, il punto di origine dell’opera non è più il mondo interiore, l’occhio, la mano, dell’artista, quanto piuttosto il casuale assemblarsi di fronte a un osservatore, privilegiato quanto occasionale, di frammenti di mondo.

Questa modalità, che esorbita tanto dal paradigma romantico di un’arte “assoluta” quanto dal possesso di specifiche, selettive capacità tecniche ed espressive, è precisamente ciò che nel saggio viene definito “Creatività Generica”, non legata cioè a regole o tecniche predeterminate ma connessa piuttosto da un lato a un fondo antropologico – la “disposizione creativa” propria di ogni cultura – e dall’altro alla spinta espansiva e amalgamante propria in particolare della moderna cultura occidentale. Nella foto-installazione di Picasso, in altre parole, assistiamo alla nascita di un nuovo “modo di essere e di fare" aperto a chiunque, indipendente da uno specifico savoir faire e dalla stessa personalità dell’artista, immerso in quella dimensione transindividuale riassunta dal famoso concetto marxiano di “general intellect”: un’arte di tutti e per tutti che annuncia l’arte “globale”, postcoloniale e transculturale del nostro tempo.

Ma questa forma di creatività, è uno dei passaggi più interessanti del saggio, contiene al suo interno un’insidia: dischiude all’artista possibilità potenzialmente illimitate, attraverso le quali conquistare una capacità creativa in competizione con la stessa natura, ma al tempo stesso si rivela una tentazione demoniaca, una spinta a “produrre” che si accompagna a un’incapacità di decidere, a una indistinzione, e, più a fondo, a un sostanziale allineamento con uno status quo fondato sulla produzione e il consumo “creativi”. L’ideologia del marketing e il credo nel generico, sostiene Guercio, vanno di pari passo: creatori e consumatori creativi sono entrambi funzionali all’economia della conoscenza post-fordista, in cui si realizza perversamente l’antica promessa comunista della fine del lavoro come attività meramente ripetitiva e alienante.

Pablo Picasso, Composizione nell'atelier, fotografia, 1913.

Approfondendo il parallelismo arte-lavoro – con la simultanea, e assai opportuna, contestazione di certe ottimistiche letture postmarxiste, da Negri in avanti, che vedono nella creatività generica, da un lato, e nella diretta politicizzazione dell’arte, dall’altro, due agenti “rivoluzionari” in grado di scardinare l’ordine neoliberista – Guercio può rileggere contropelo quanto nella vulgata postmodernista appare solitamente come un percorso di emancipazione: la libertà, l’anarchia, il deskilling, la spinta egualitaria, l’apertura al generico dell’arte tra secondo Novecento e XXI secolo.

Capiamo meglio a questo punto perché Picasso, e non Duchamp, appaia a Guercio la figura chiave per ridefinire le possibilità dell’arte nell’epoca del generico. Laddove per Duchamp la disseminazione (a determinate condizioni) del concetto unitario di arte nella “cosa qualsiasi” coincide con la sua costante riaffermazione (anche in assenza di creazione: Duchamp come curatore di mostre altrui, come alter ego femminile, come respirateur), per Picasso l’operazione artistica si misura direttamente con la propria deriva e declassamento in pratica anarchica, in lavoro “morto”, e insieme con la necessità di rivendicare una oggettività a se stesso, come “artefice e custode di ciò che non evolve né deriva da un’evoluzione” ma emerge all’improvviso, dal nulla.

Lo status antievoluzionistico dell’arte – tema in parte già affrontato da Guercio nel suo libro precedente, L’arte non evolve. L’universo immobile di Gino De Dominicis (Johan & Levi, Monza 2015, recensito qui su doppiozero) – appare dunque uno degli aspetti chiave dell’oeuvre di Picasso. Al tempo stesso però, destituendo il tipico schema storico-artistico di una ordinata successione di stili, in essa si apre una dimensione ancora diversa dell’esperienza di creazione. Mettendo al centro del proprio operare la cosalità dell’opera, facendone il “recipiente di intensità, dinamiche e qualità immateriali” della vita stessa, Picasso si addentra, sostiene Guercio, in una dimensione in cui si fondono immaginario e corpo, visione e desiderio, esistenza e immagini. L’obiettivo non è solo mostrare l’arte come qualcosa di vivente, un’aspirazione che attraversa del resto l’intero spettro dell’avanguardia modernista; piuttosto, l’ambizione è conservare le acquisizioni fondamentali della creatività generica, la libertà conseguita nell’esperimento del 1913, e allo stesso tempo esaltare la qualità e specificità dell’opera d’arte, il suo essere senza precedenti, senza cause dirette, senza paternità accertabile.

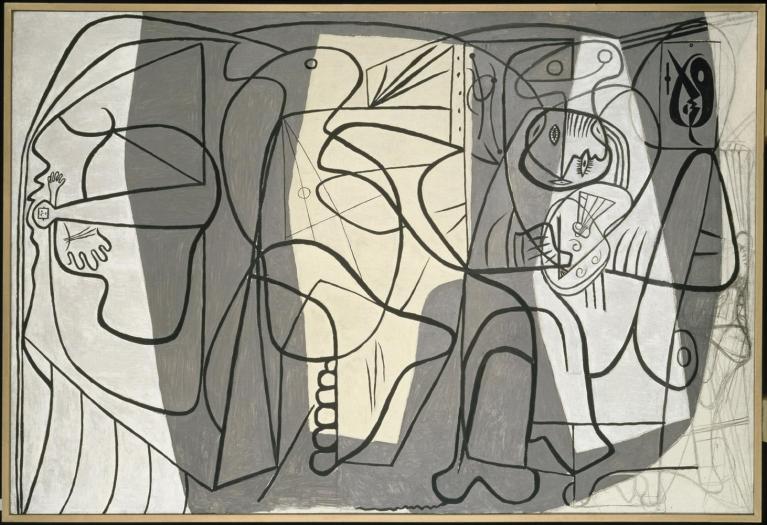

Il luogo elettivo, il recipiente alchemico in cui si realizza quella che appare forse la sfida più impegnativa affrontata da Picasso, è l’incontro tra artista e modella nell’atelier. Tema ossessivo, ostinatamente rivisitato lungo i molti decenni del percorso picassiano, l’incontro è anzitutto registrazione di un’esperienza amorosa, e anzi erotica in senso proprio, in cui la creazione si manifesta, scrive Guercio, come sospensione del tempo ordinario, come tentativo di concepire un’“opera viva” e quindi di penetrare l’enigma, interamente materialistico, di una origine senza divinità, senza trascendenza, senza regola, senza radici.

In numerose raffigurazioni del tema – ad esempio nella grande tela del 1926 Le peintre et son modèle, o in quella dallo stesso titolo del 1928 – Picasso introduce ciò che Guercio, in alcune tra le pagine più difficili e originali del suo saggio, chiama “l’opera dentro”, vale a dire il quadro (o la scultura) nel quadro, che in alcune versioni viene direttamente osservata dai due protagonisti. La scena, come già osservato ad esempio da Michel Leiris, non è autobiografica bensì archetipica, è un setting dal valore emblematico. Picasso vi ritrae infatti non tanto sé stesso quanto il motivo, insieme mitico e storico, dell’artista al lavoro, il cui frutto, l’opera dentro appunto, appare imprevedibile e imprevista, non riconducibile alla mera volontà dell’autore, e nemmeno, si potrebbe aggiungere, agli effetti di tecniche, come l’automatismo surrealista, che si propongono di attingere oltre, o sotto, l’attività consapevole. Ciò che nasce, che viene contemplato da artista e modella – e si riflette dapprima nello sguardo dell’artista-spettatore che abbraccia dall’esterno, facendola apparire, tutta la scena e alla fine in quello di tutti noi –, è invece una “certa quantità di non essere”, qualcosa che sfugge, che si sospende nel quadro. Qualcosa che esiste sul confine tra rappresentato e rappresentazione, ma partecipa di un’origine esterna, il corpo naturale della modella, vicinissimo e insieme già inafferabile, perché già metamorfosato sulla superficie pittorica. Nella scena primaria dell’atelier l’introspezione di Picasso rivela in altre parole la distanza, la separatezza insanabile che si apre tra i corpi e le loro immagini, tra desiderio scopico e carnale, ma al tempo stesso dichiara l’arte come forza in grado di abitare questo iato, di percorrere il regresso infinito che si apre tra individuo e mondo, tra creazione e materia, tra artista e opera.

Pablo Picasso, Le peintre et son modèle, 1926.

Nella dialettica tra creazione “assoluta” e creatività diffusa, tra l’artista come produttore e l’artista come demiurgo (ne ho parlato ne L’immaginazione selvaggia) Picasso addita dunque alla nostra epoca una possibilità diversa, quella di sottrarsi al relativismo di una indeterminata capacità creativa, alla bulimica indifferenza dello spettacolo potremmo aggiungere, senza richiudere il confine tra arte e non-arte, senza rifugiarsi nel “mestiere”, nelle false consolazioni reazionarie. La possibilità in altre parole di un’esperienza irriducibile a ogni altra, che passi al tempo stesso nelle menti e nei corpi e possa manifestare una mancanza, un vuoto, un ignoto –la scoperta della differenza con un “altro da sé” altrove costantemente rimosso –, attraverso il quale ridefinire lo spazio di una possibile eteronomia dell’arte. Muovendosi all’indietro, verso le fonti del modernismo, il saggio di Gabriele Guercio ambisce anche a formulare una critica della narrazione dominante che affronti il nodo attualissimo e scottante della convergenza tra creatività diffusa e modi di produzione, paradigmi sociali e culturali dell’attuale fase del capitalismo, cercando di superare implicitamente tanto la riduzione dell’arte a momento di una più vasta, anonima e pervasiva cultura visiva, quanto i tentativi di riattivare un potenziale politico dell’arte a partire da un investimento che resta perlopiù basato sul “contenuto” e su una fragile (e profondamente impolitica) sospensione del giudizio sul potere estetico dell’opera. Con ricchezza concettuale e un’intensità di argomentazione a tratti visionaria, il libro ritrova così un potenziale troppo spesso eclissato della storia dell’arte, la sua capacità cioè di interrogare le opere non solo come documenti di forme di vita trapassate, ma come tracce vive e insieme profezie di umanità potenziale.

Una versione più breve di questo articolo è apparsa su Alias.