Profughi / Bosnia, ultima frontiera

Ahmed, 16 anni, è profugo da quando ne ha 14. È di Pardis, un paesino in periferia di Teheran. Da oltre un anno è bloccato a Bihać, sul confine nord tra Bosnia e Croazia. Ci racconta la sua storia seduto a un tavolino del bar Pavillon, a due passi dalle chiare, potenti e piatte acque del fiume Una. “Sono scappato dalla dittatura. Sono passato dalla Turchia, poi dalla Grecia e dalla Macedonia e ho superato anche la Serbia, prima di arrivare qui”. Da allora, Ahmed è rimasto fermo a pochi chilometri dall’EU, la sua meta. È tra i primi a giungere su questo confine e, in un certo senso, è anche la memoria di quella che, imprudentemente, è stata definita “crisi”. Come migliaia di altri migranti della rotta balcanica, ha tentato numerose volte di attraversare le montagne. Ripetutamente catturato, picchiato e respinto dalla polizia croata, aspetta l’occasione giusta e si sfoga: “i prigionieri sanno quando saranno liberi. Ma noi profughi, noi non lo sappiamo”.

Bihać e Velika Kladuša sono l’ultima frontiera. Oggi, questo confine incarna uno dei drammi più paradossali della condizione del profugo: quello di essere allo stesso tempo prigioniero e latitante in una terra straniera, che non ti vuole e non ti lascia andare. L’Europa che respinge, prima ancora di non accogliere, comincia proprio qui. Questa non è la Libia, ma è davvero la fine del mondo – del nostro, per lo meno. E non è una “crisi”. Quanto sta accadendo su tutto il confine nord della Bosnia è il risultato di un insieme di cause. Da un lato, si intersecano fattori internazionali: il vergognoso accordo dell’Europa con la Turchia di Erdogan, siglato nel 2016; la “chiusura” della rotta centrale del Mediterraneo, dalla Libia e dalla Tunisia verso l’Italia e i muri ungheresi di Orban sul fronte serbo e croato; gli innumerevoli conflitti politici, sociali, etnici, religiosi in paesi come l’Iran, l’Iraq, l’Afghanistan, il Pakistan, la guerra in Siria, la condizione devastante in Palestina. Dall’altro, imperversano cause locali.

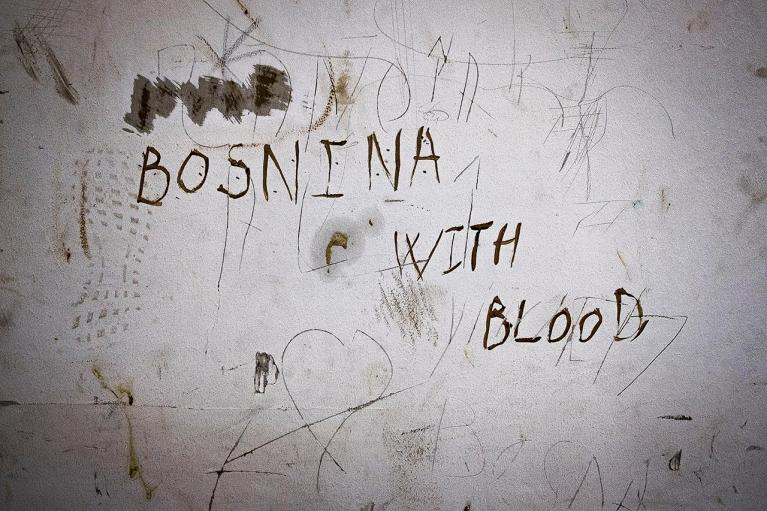

In particolare, ci ricorda Asmir, professore di storia al liceo di Bihać, “la guerra, in Bosnia, non è mai finita. Non si vuole ricordare, non se ne parla mai, ma ogni famiglia ha avuto almeno un morto”. Questo lutto collettivo ha una geografia ed è celebrato da luoghi della memoria: lapidi, cippi e monumenti, anche in centro città. E a corollario ci sono i muri delle abitazioni, ancora bucati dalla guerra. Le memorie dei conflitti, di ieri e di oggi, si sovrappongono e si mescolano in una miscela pronta a esplodere.

In una terra già devastata da una guerra tra famiglie, lo sforzo nel comprendere il profugo esiste in potenza ma si sgretola nel constante senso d’abbandono da parte delle autorità. “Noi siamo una comunità piccola, non abbiamo le risorse per gestire tutti questi arrivi. Il governo di Sarajevo non ci sta dando alcun aiuto” ci spiega Šuhret Fazlić, sindaco di Bihać. Poi aggiunge: “ci sono stati episodi di furti e di violenza e la gente si è spaventata”. Natasha, impiegata in comune, punta sulla maleducazione di chi arriva da fuori: “lasciano spazzatura ovunque, non ti lasciano passare sui marciapiedi e non rispettano i semafori”. E poi tiene a ribadire che: “la maggior parte sono migranti economici. Non vogliono stare qui e quindi non hanno rispetto. Io non mi sento al sicuro”. Per ora l’odio rimane silenzioso. È fatto di sguardi, occhiatacce, parole non dette, commenti sottovoce. “Non è sempre stato così” ci dice Abdul, diciassettenne afghano. “Ci portavano cibo e vestiti – va avanti – e ci lasciavano entrare ovunque anche solo per caricare i telefoni”. Oggi, invece, esiste una regola non scritta per cui non possono fermarsi nella maggior parte dei caffè e dei negozi. Ce ne accorgiamo dagli sguardi dei camerieri, quando i migranti si siedono al nostro tavolo per essere intervistati. Molti si fanno venire a prendere fuori dai bar perché sanno bene che entrare con un bianco, qui, fa la differenza. “Per questo preferisco stare al campo. Ormai è una seconda casa” ci confessa Abdul a microfoni spenti.

I campi IOM

Tre a Bihać e uno a Velika. Tutti sono sotto l’egida dello IOM, l’International Organization for Migration. Il primo, proprio sopra lo stadio di calcio del NK Jedinsvo, doveva essere uno studentato ma non è mai stato terminato. Borici, questo è il suo nome, ospita famiglie e minori non accompagnati. Mentre entriamo incontriamo una famiglia di vietnamiti: marito e moglie hanno 30 anni, il figlio 3. Consegnati i passaporti, arrivano due operatori IOM per farci da guida. Ci presentano il campo come una reggia.

Ma le opinioni di chi ci vive sono altre. Hassan, 37 anni, era ingegnere in Iraq. É qui con sua moglie, Amina, che faceva la storica prima di ammalarsi di tumore. “Non sono bravi, qui. Sembra tutto a posto, ma c’è violenza, decidono tutto loro”, racconta il primo. In braccio ha la figlia di 4 anni, Semira. Mentre proseguiamo col tour, molte persone ci avvicinano. Vogliono parlarci, raccontarsi, usare l’opportunità di qualcuno di esterno per salvarsi. “Mi chiamo Leila e sono di Tunisi. Sono bloccata, qui, con mio padre e il figlio più grande. Mio marito, invece, abita a Parigi con il figlio più piccolo. Ci aspetta, da mesi”. Chiede aiuto la donna: “è questa l’Europa dei diritti? Quali diritti?”. Arriviamo nel refettorio che è ora di pranzo. Una lunga fila si compone nel vociare crescente. Il cibo è simile al rancio militare: una minestra di fagioli e pollo. Ibrahim, 17 anni, afghano, sorride e racconta “sono partito perché i talebani stavano venendo a prendermi per farmi combattere”. Ha attraversato tutto l’Iran nascondendosi sotto la pancia di un camion. Poi ha passato la Turchia, la Grecia, l’Albania ed ha risalito il Montenegro, fino alla Bosnia. “Voglio andare in Lussemburgo, lì ho amici e parenti”.

Bira è l’ultimo girone dell’inferno. Un tempo il capannone in cui è stato creato il campo era una fabbrica di frigoriferi. Poi venne la guerra. Avvicinarsi a quel mostro di lamiera mette i brividi. Non ci sono finestre e i muri sono altissimi. Tutto attorno la recinzione ne fa un carcere. Consegnati i documenti, bisogna indossare la mascherina e i guanti di lattice. Poi si parte con un operatore IOM, il cerbero di turno, che ci guida nella visita. Pochi passi e si vede un portone gigante. È buio dentro e non si capisce cosa stia accadendo. Ecco, davanti a noi, uno scenario apocalittico: una, due, cinque, dieci tende da campo con il marchio della Mezzaluna turca. In ciascuna ci abitano fino a centocinquanta persone. E fuori una miriade di individui, come zombie, si muove piano, senza meta, in ogni direzione.

“Qui non c’è vita, chi arriva quaggiù è finito” sussurra Sami, fuggito dalla Siria in fiamme. Mohamed ha 32 anni, è del Pakistan. “Siamo sospesi, lasciati qui e alcuni impazziscono per la violenza” racconta con la rabbia negli occhi. I malati sono abbandonati in container bianchi, soli.

Sedra, invece, sembra un paradiso distopico. Il campo nasce in un ex hotel abitato da famiglie e minori non accompagnati. Dietro il banco della reception, gli operatori IOM coordinano le attività. Qualche adulto parla sulle poltrone dell’ingresso. Al piano superiore c’è un asilo. Quattro bimbi fanno i grandi, giocando a chi tira più forte le carte sul tavolo.

Milen e Sophia, che hanno cinque anni, provano un ballo. Nell’altra stanza, ci sono gli adulti. Baha, che ha 37 anni, è scappato dall’Iran dove faceva il pugile professionista: “non potevo stare là, non c’è libertà. E ora siamo qui, a due passi dalla libertà, nella prigione”. Jamila, invece, ha deciso di partire perché era stata venduta. E amava un altro uomo che poi è stato ucciso dai talebani. “Non ho più una casa, non ho più radici. Siamo morti fino a quando non passiamo il confine” racconta con dolore.

A Velika, il contesto è ben diverso. Qui il passaggio in Croazia è gestito da due famiglie di trafficanti: i berberi algerini e gli afghani. Se Bihać è il luogo della disperazione, Velika è dove l’ansia prende forma. Il campo Miral è specchio di questa situazione. È, anch’esso, all’interno di una fabbrica disposta su due piani. Al piano terra, Samir, algerino di 32 anni, racconta il viaggio lungo mezzo Mediterraneo. “Conosco bene l’angelo della morte, non ho paura e non mi fermerò fino a quando non sarò passato, non ho alternative” dice con un sorriso che mette i brividi. Hamed, invece, è iracheno, ha 24 anni: “la guerra non è mai finita e noi siamo i risultati di quel conflitto: resti sparsi per il mondo, senza valore”.

In una gestione della crisi umanitaria talmente provvisoria e confusa, l’errore più comune sta nel pensare che la situazione non possa peggiorare. A poche settimane dalla nostra partenza, abbiamo avuto notizia che il campo di Miral è bruciato, lasciando centinaia di profughi senza un posto dove dormire. L’incendio, apparentemente causato da un fornello guasto, ha fatto sì che lo IOM prendesse misure precauzionali quali sequestrare apparecchi elettronici potenzialmente pericolosi all’interno di tutti i campi. Intanto a Bihać vi sono state proteste da parte di alcuni cittadini che da tempo chiedevano di spostare i migranti fuori dalla città, sulle montagne al confine con la Croazia. Le loro richieste sembrano essere state accolte. Ad oggi, 800 persone sono state trasferite in un campo gestito dalle autorità del cantone, nella zona di Vucjak, in un’area prima adibita a discarica. Qui, la disumanizzazione prende una forma ancora più violenta. Non ci sono bagni, né docce né elettricità. L’unico supporto è da parte della Croce Rossa, che distribuisce pasti due volte al giorno.

Il game

Ogni giorno, sulle montagne, si gioca la partita tra migranti e forze dell’ordine croate. Il “game”, lo chiamano proprio così, è il tentativo di sconfinare attraverso i boschi fitti di Croazia e Slovenia. Molti vogliono arrivare in Italia, ma quasi nessuno ha intenzione di restare. Una volta superato l’inferno, “l’Italia è il purgatorio” ci spiega Hayman, ragazzo siriano che incontriamo di ritorno da un push back. “Il paradiso è la Francia, la Germania, il Belgio”. Hayman si trova a Bihać da circa 8 mesi e questo era il suo diciottesimo tentativo. “L’ultima volta, la polizia croata mi ha preso nei pressi del confine sloveno. Camminavamo da 10 giorni. Ci hanno picchiato, spaccato i cellulari e rubato gli zaini. In due ore, eravamo di nuovo in Bosnia”.

Il game può durare settimane. Non si può prevedere un tragitto specifico. Tutto dipende dal clima, dalla resistenza fisica, tua e dei tuoi compagni di viaggio, dalle provviste e da dove riesci ad arrivare. I sentieri nei boschi si coprono di lattine di energy drink e scatolette di tonno vuote. Qui e là ci sono anche i resti di qualche pacchetto di sigarette. La spazzatura spezza l’equilibrio del paesaggio, ma sono gli oggetti “vivi” come i passeggini, i sacchi a pelo e gli indumenti abbandonati che testimoniano la violenza e la disperazione che avviene su queste montagne.

A Bihać, la strada più breve per il confine è quella che porta alla base militare abbandonata di Zeljava, costruita in segreto da Tito negli anni 50. Negli ultimi mesi, però, l’utilizzo di droni e l’intensificazione dei controlli della polizia croata ha reso lo sconfinamento impraticabile.

Così, alcuni migranti partono con i bus per Velika Kladuša dove la maggior parte dei game sono organizzati a prezzi altissimi da trafficanti afghani ed algerini. “Gli smugglers a Velika si fanno pagare dai 1000 ai 2500 euro per farti passare. Ma non sai mai se sono buoni o cattivi, non sai mai se puoi fidarti” ci confessa Amin, anziano signore afghano che ha dovuto lasciar partire i figli per il game da soli poiché li avrebbe rallentati. Invece, quelli che come lui non hanno mezzi economici tentano il sentiero che dal parco di Borici conduce fino all’ex-rifugio abbandonato della forestale, a poche centinaia di metri dal confine bosniaco.

Ogni push back è un briciolo di speranza in meno. “A questo punto la morte è l’ultimo dei nostri problemi” ci dice Kymia, 19 anni, appena respinta insieme ai suoi genitori, dopo il loro 14esimo game. Confessa di essere talmente stanca di questa situazione da non aver più paura di morire. Quello che le fa paura è la vita, questa vita. Vedere suo padre picchiato, vedere sua madre congelare nei boschi, per poi essere respinti di nuovo. “Qui si muore ogni giorno” ci dice Arun, 18 anni, iracheno, che stava a Miral. “Nei boschi, di notte, quando il freddo ti entra nelle ossa, guardi la morte dritta negli occhi e smetti di temerla”. Migliaia di ragazzi come Kymia e Arun passano gli anni della loro giovinezza in fuga. Partono sognando l’Europa, di studiare, di vivere liberi e si ritrovano bloccati con la percezione di un mondo che continua ad essergli negato. Alcune storie, tuttavia, sono peggiori di altre. Come quella di Ali, lasciato senza scarpe dalla polizia croata e costretto a scendere dalle montagne camminando nella neve. Ora Ali è stato portato in ospedale e le notizie su di lui scarseggiano. Prima era confinato nel container A-3 del campo IOM di Bira, con le gambe ed i piedi completamente necrotizzati. Il trauma subito lo aveva fatto impazzire e rifiutava tutte le cure mediche. Oppure come la storia di Hussein, che dopo un push back in territorio croato è stato deportato in Serbia a sua insaputa. Spaesato, se ne è reso conto provando a pagare delle banane con la moneta bosniaca e vedendo il commerciante mostrargli la moneta serba per fargli capire dove si trovava.

Soli, stanchi e respinti, le persone migranti della rotta balcanica scontano la condanna ad un esilio perenne, che non li vuole nei loro paesi, non li vuole in Europa, e non li vuole lì, nella terra di mezzo. ‘One day I go to Italy, inshallah’, Ci dice Amjad, 10 anni, e gli si illuminano gli occhi quando scopre che noi veniamo da lì. Vuol dire che l’Italia esiste davvero. La sua è diventata una fantasia circoscritta all’evasione da una condizione che è realmente una prigione, realmente una guerra, realmente una stasi. E intanto quello che l’Europa sta creando, sul confine bosniaco così come nel Mediterraneo, è una generazione che cresce assorbendo la violenza atmosferica di una fuga continua, di respingimenti insensati, di un incontro giornaliero con la morte.

Tutte le fotografie sono di Emanuela Zampa.