In preda al coccodrillo

Sentirsi preda

In una giornata torrenziale del febbraio 1985, in piena stagione monsonica, Val Plumwood è all’interno del parco nazionale di Kakadu in Australia, patrimonio mondiale dell’UNESCO. A bordo di una canoa rossa, pagaia tranquilla e distratta in una pianura alluvionale e sabbiosa in direzione del fiume East Alligator. Se questo luogo tropicale dice poco alla maggior parte di noi, basti pensare che qui sarà girato lo stesso anno Mr. Crocodile Dundee (1986).

Non a caso sul pelo dell’acqua Val intravede l’occhio dorato di un coccodrillo il quale, non dimentichiamolo, ha tre palpebre, una superiore, una inferiore e una terza che si muove verticalmente a differenza delle altre due; dorme con un occhio aperto; ha gli occhi in cima alla testa in modo che, immerso nelle acque torbide, è difficile rendersi conto delle sue dimensioni. Con le pupille immobili e vacue sembra sonnecchiare nel suo ambiente stagnante.

In un baleno, l’animale marino dotato del morso più potente del regno animale attacca l’umana. “E quando è l’ora di fare i conti / Io mi presento, al ritmo di una sveglia”, cantava Bennato. La morde alle gambe e, seguendo una tecnica di caccia perfezionata nel corso dei secoli, la affoga tre volte sott’acqua col cosiddetto giro della morte (death rolls).

Uno degli ultimi predatori dell’uomo, così antico da essere imparentato coi dinosauri, tiene tra le fauci Val. O meglio, tiene tra le fauci quella che deve considerare una preda qualsiasi, un alimento o, al limite, un boccone particolarmente prelibato, certo non l’esemplare di una specie che si crede intoccabile e s’illude che l’universo le giri attorno. In altri termini, il coccodrillo ha fame e Val è un bocconcino succulento, tutto qui.

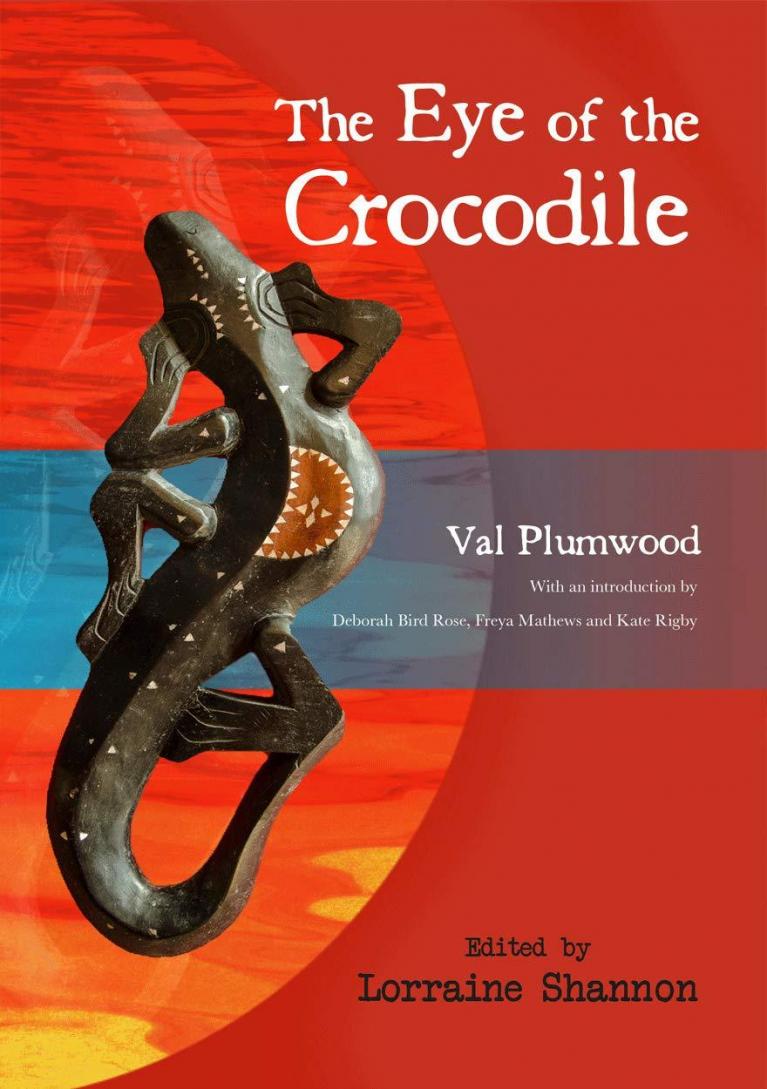

Tutto qui? Non è facile arrendersi a questa evidenza crudele, contro cui si rivolta la ricercatrice australiana: che il suo corpo sia considerato carne nutriente da un animale, nient’altro che un mezzo di sostentamento, una vivente che sfama un altro vivente. “Nel momento in cui fissavo il coccodrillo dritto negli occhi, mi sono resa conto che, preparandomi per questa giornata sul fiume, non avevo prestato sufficiente attenzione a un aspetto decisivo della vita umana; avevo trascurato la mia propria vulnerabilità in quanto animale commestibile” (p. 29): così scriverà oltre dieci anni dopo in una testimonianza datata 1996 (Being Prey), poi elaborata in The Eye of the Crocodile (Australian National University Press 2012, ora tradotto in francese: Dans l’œil du crocodile. L’humanité comme proie, Éditions Wildproject 2021).

Prima che il coccodrillo passi alla fase terminale – triturarla e, infine, deglutirla a grossi bocconi perché non sa masticarli –, lei fa quello che ogni vivente, umano o non-umano, farebbe nella sua pelle: si dimena e lotta per la sopravvivenza per non essere affogata, tagliata e inghiottita.

E incredibilmente ce la fa. Sotto choc e grondante di sangue, vaga per ore tra le paludi col rischio d’incappare in altri coccodrilli, prima di attirare l’attenzione di un ranger che la trae in salvo.

Sentirci prede, essere mangiati: è un pensiero astruso persino per una filosofa quale Val che s’interessa al rapporto tra umano e non-umano: “Sapevo di essere cibo per coccodrilli; che il mio corpo, come il loro, era carne. Ma in realtà non lo sapevo, e respingevo nel modo più assoluto un’idea simile. Essere cibo per qualcun altro non mi era mai sembrato reale” (pp. 29-30). Un’astrazione teorica fin quando la sua carne viene dilaniata da un morso: “Senza fiato, realizzavo, incredula, che una creatura potente può ignorare il mio statuto privilegiato e cercare di mangiarmi” (p. 30).

Incredula lo è, ma non solo: Val è scandalizzata e indignata: “Nel momento in cui quelle mandibole potenti si sono chiuse su di me, ho avuto la sensazione che quanto stava accadendo era assolutamente inconcepibile, che c’era in qualche modo un errore sulla persona” (p. 32). Uno scandalo di carattere etico, giustificabile solo con uno scambio di persona. Quella creatura animale “aveva torto, un torto marcio a pensare che potevo essere ridotta a un pasto. In quanto essere umano, ero molto più che del nutrimento. Riducendomi a un genere alimentare, negava quello che ero e mi mancava di rispetto” (p. 32). È inconcepibile che un essere umano sia preso per una preda, un’aberrazione per quel sistema di valori che Val riteneva acquisito in secoli di civilizzazione occidentale.

Quel coccodrillo del parco nazionale di Kakadu (ma, c’è da temere, qualsiasi coccodrillo) si comporta come se non ci fosse alcuna differenza tra i viventi: ieri rane e carogne, oggi l’incauta umana, domani molluschi e crostacei. In tale ottica l’umana è tale in quanto commestibile e la sua morte non più drammatica di quella delle rane o dei crostacei. Selvaggina nutritiva e saporita: ecco l’essere umano nel mondo allucinante in cui Val è catapultata in quel febbraio del 1985. Un mondo non disposto a fare alcuna eccezione per lei in quanto appartenente a una specie di scimmie evolute, “un mondo avverso, implacabile e deplorevole” (p. 35), “un mondo d’ingiustizia, d’indifferenza e di sinistra necessità” (p. 74) dove la carne è carne e la differenza è di gusto ma non di sostanza.

Le domande si accavallano: in che termini questo mondo è inconciliabile col nostro? cosa comporta implicitamente l’essere umani, quali non detti e quali trappole nasconde? che posto occupiamo sulla Terra e qual è il nostro rapporto con gli altri viventi? come considerare la nostra identità rispetto al corpo e alla coscienza? che ruolo gioca la cultura nell’elaborazione di tali nozioni? Domande personali si alterano a domande esistenziali più generali sul senso della vita e della morte, sulla nostra animalità e la nostra corporeità. Sono questi i segni più profondi lasciati dal morso del coccodrillo.

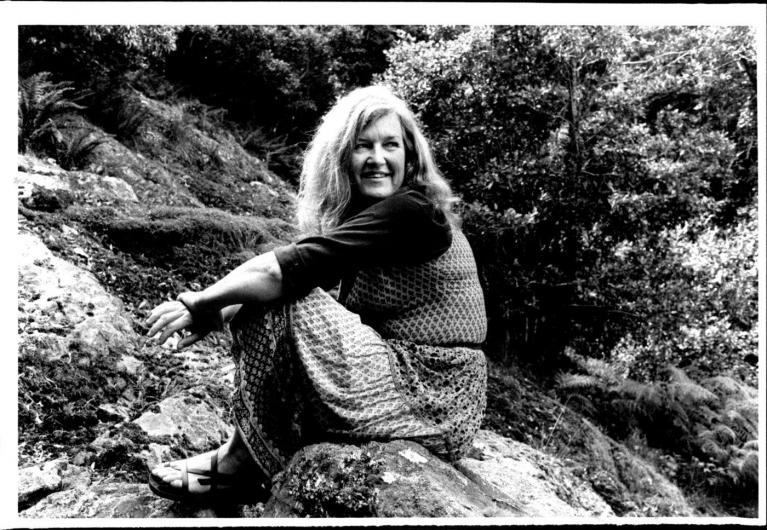

Sentirsi carne

Val Plumwood cresce nella foresta attorno all’azienda avicola dei genitori, si forma all’università di Sydney negli anni sessanta e collabora con l’Università di Canberra (a sud di Sydney), dove un gruppo di studiosi di environmental philosophy ragiona sull’ecologia, l’etica della natura al di là dell’antropocentrismo per cui solo gli esseri umani sarebbero degni di considerazione morale. Non sono lontani dall’ecologia profonda di Arne Naess nella lontanissima Norvegia.

Val Plumwood nasce Val Routley, cognome del suo compagno Richard. Il sodalizio affettivo e scientifico dei due ricercatori e attivisti è fruttuoso: assieme firmano The Fight for Forests (1973); assieme costruiscono, pietra su pietra, una casa nel mezzo della foresta pluviale sulla montagna Plumwood, a sud di Canberra. Ma lo spartiacque nella sua vita e nella sua carriera è segnato dal coccodrillo, enorme rettile vorace, lucertolona sopravvissuta alla preistoria ma anche creatura ambivalente, astuto briccone o trickster.

Il suo attacco, sventato per miracolo, è un evento traumatico ma anche l’evento scatenante che stravolge la sua visione del mondo – niente sarà più lo stesso dopo quel giorno. Un turbamento che si sedimenta lentamente dentro di lei finché, al culmine di una brillante carriera che ne fa una delle protagoniste dell’eco-femminismo, si accinge a scrivere The Eye of the Crocodile (che mi auguro di leggere presto in italiano). Scomparsa nel 2008 a 68 anni per un attacco celebrale, Val non farà in tempo a portarlo a termine; pubblicato postumo nel 2012, i tre capitoli del libro (il terzo è rimasto incompiuto) sono accompagnati da quattro articoli complementari.

Non si tratta dell’autobiografia romanzata di una sopravvissuta all’assalto di un coccodrillo marino, evento per inciso rarissimo quanto quello, che abbiamo già incontrato, di un orso: dell’attacco in sé e delle ferite riportate l’autrice mantiene una riservatezza che frusta la nostra curiosità. Rispetto all’antropologa Nastassja Martin, non entra nel dettaglio della degenza ospedaliera, lasciando invece emergere la sua contrarietà al sentirsi preda.

All’inizio si accontenta di “osservare che la condizione di preda di cui avevo fatto esperienza non corrispondeva alla vita e al sistema di valori che consideravo come ‘normali’” (p. 32). Nel corso degli anni si rende conto che il suo mondo quotidiano – che è anche il nostro – è plasmato da una grande narrazione in cui “tutte le frasi cominciano per ‘io’” (p. 41). Un mondo di illusioni fondato su una visione dualistica uomo-natura e su altre dualità come ragione ed emozione o corpo e spirito. Nel primo termine Val include altre categorie, che siano le donne, gli schiavi o la classe operaia, il colonizzato, l’indigeno e il barbaro, gli animali e il mondo non-umano. Tale opposizione è insomma l’architrave di un’ideologia che ha giustificato un vasto progetto di dominio della natura e di sottomissione di vari gruppi sociali. È così che lotta ambientale e lotta per la giustizia sociale diventano inscindibili: bisogna “ripensare la vita umana in termini ecologici, ma anche ripensare la vita non umana in termini etici” (p. 39).

Al contrario, l’antropocentrismo – nostro inconscio culturale – considera l’uomo come predatore incontrastato e rigetta l’idea che possa diventare cibo per altri animali. Perché, siamo franchi, si possono imbastire critiche sofisticate alla nostra pretesa di essere al centro dell’universo ma, in finale, siamo convinti di essere dotati di qualcosa che ci rende speciali, di qualcosa che ci distingue profondamente dalla natura, di possedere un’interiorità, una coscienza, un’anima, una vita interiore che non ha pari nel mondo biologico. Rispetto agli altri viventi siamo più evoluti e complessi. Sappiamo distinguere il bene dal male, sappiamo di dover morire; siamo dotati di un’intelligenza che ci ha permesso di costruire questo mondo nonché gli unici a saperlo raccontare per mezzo del linguaggio, e gli unici forse a vivere un domani su un altro pianeta. Giudichiamo le altre forme di vita per la loro capacità di accedere alla ragione, dalla quale dipende l’etica, la religione, la filosofia… Insomma, “Non abbiamo mai cessato di pensare che siamo i padroni dell’universo” (p. 41).

Una prova? Immaginate (l’esempio è mio) un banchetto carnivoro: nessuno dubiterà che sia costituito da carne di animali catturati, uccisi – o fatti nascere e allevati per essere macellati –, cotti, cucinati, guarniti e insaporiti, pronti a essere degustati da una comunità umana per festeggiare una ricorrenza (compleanno, anniversario, promozione…), la nascita o la sconfitta della morte da parte di un dio. Il solo pensiero che il banchetto sia di carne umana è rivoltante. Al riguardo Val offre un’analisi magistrale del film Babe, maialino coraggioso (1995) e del sentimento perturbante che ci coglie quando il suino, anziché assecondare il suo destino – farsi carne – si fa soggetto parlante. Un film che, suggerisce Val, attenua le perplessità di John Berger d’incontrare l’animale in sé, qual è realmente, perché più ne sappiamo, più lo conosciamo, più si allontanerebbe.

Su questi temi Val s’interroga sin dal 1993 in uno dei suoi libri fondamentali, Feminism and the Mastery of Nature assieme a Environmental Culture. The Ecological Crisis of Reason (2002, entrambi presto disponibili in francese). Con il morso del coccodrillo, a scricchiolare e poi a spezzarsi non sono solo le sue ossa ma il suo pensiero dualista. Solo che ora scricchiola e si spezza non in un’aula universitaria climatizzata e con la fibra ottica, non nero su bianco al riparo dello studio domestico, non compulsando Animal Liberation (che esce nel 1975) del filosofo australiano Peter Singer, non camminando in un giardino che addomestica e impone un ordine al selvaggio, ma in un’esperienza vissuta e subìta in prima persona. Un’esperienza che la spinge al confine tra la vita e la morte, o meglio tra la sua vita e la sua morte. Con l’attacco del coccodrillo realizza che lo scandalo non sta nel fatto in sé, cioè nell’indifferenza animale verso l’umano, ma in una visione del mondo antitetica a quella brutale per cui si può finire preda di un rettile.

La predazione degli umani falsa il nostro rapporto con gli altri viventi. Il coccodrillo tra l’altro non è l’unico animale che ci considera come una preda: Val elenca squali, leoni, tigri, orsi, corvi, serpenti, avvoltoi, maiali, topi, varani ma anche micro-organismi. Siamo carne e non solo fatti di un involucro di carne che avvolge un’anima o un’interiorità. Siamo apparentati con quello che mangiamo e che, di converso, a volte ci mangia. Facciamo parte della natura. Siamo cibo per altri viventi; siamo uno dei tanti ingranaggi che fa funzionare l’ecosistema. Insomma, per arrivare al punto che interessa l’autrice, facciamo parte della catena alimentare – un pensiero difficile da conciliare con la pretesa di essere mangiatori che non possono essere mangiati. Commestibili lo diventiamo solo in quei film di fantascienza – Val cita Alien e Jurassik Park – in cui sfamiamo entità mostruose. Il coccodrillo la pensa altrimenti.

Sentirsi fiorire

C’è un passo ulteriore che Val compie a seguito dell’attacco del coccodrillo e della scomparsa prematura di suo figlio. Negare la nostra natura alimentare rispecchia il modo in cui pensiamo e trattiamo la morte. Alimentazione e morte: su questo e non solo sulla vita, l’individualità e la libertà umana riflette The Eye of the Crocodile.

Veniamo dunque alla morte. Il corpo imbellettato, il feretro chiuso ermeticamente e sotterrato sotto la fauna attiva del suolo, la pietra tombale che blocca ogni dissotterramento e così via: le nostre pratiche funerarie sono volte a ritardare la decomposizione, a evitare che la spoglia mortale diventi cibo per altre specie, che sia mangiata dai vermi. Il cadavere è un corpo-fortezza che va protetto da ogni intrusione estranea. Non viene restituito a alla terra, fonte di nutrimento durante la nostra esistenza terrena, perché ci riteniamo non commestibili ad vitam aeternam, splendidamente isolati nella nostra superiorità. Nessuno scambio, nessuna condivisione, nessuna unione con una comunità biotica più ampia di quella umana: Heavenism (Paradisismo celeste?) l’ha chiamata il teologo Norman Habel citato da Val.

Uno scenario valido sia in una visione cristiano-monoteista per cui ci prepariamo per viaggi celesti e disincarnati, per la salvezza, per la resurrezione, per l’eternità (ma solo se meritevoli, anche dopo la morte non siamo tutti uguali); sia in una visione modernista-atea, un materialismo riduzionista per cui la cessazione della vita mette fine al nostro sé e alla nostra storia.

Lo dimostrano quei monumenti funebri segnati dall’austerità del razionalismo moderno che, secondo Val, restano muti di fronte al mistero della morte: “nel primo caso, bisogna ammettere che siamo stranieri alla Terra, mentre nel secondo il sé si vede privato di ogni senso e di ogni iscrizione in una narrazione che lo oltrepassa” (p. 46).

Al contrario Val, ispirata tra l’altro da The Practice of the Wild (1990) del poeta beat Gary Snyder, recupera una coscienza indigena e animista della morte in quanto operazione di riciclaggio e di reintegrazione in una comunità ecologica ancestrale. Un’etica della reciprocità in cui la morte diventa sostentamento – ovvero vita – per altri viventi. “In quanto mangiatori che non possono mai essere mangiati a loro volta, né pensati come esseri commestibili, noi prendiamo senza dare niente” (p. 153); al contrario, “In una prospettiva ecologica, è indispensabile che noi tutti, umani inclusi, siamo considerati come ontologicamente commestibili, poiché facciamo parte di una catena alimentare nella misura in cui abbiamo un corpo” (p. 168). Un invito ad abbandonare la nostra arroganza, un invito a un’umiltà che non a caso risuona con humus.

Mangiamo anime, non solo corpi o, come ci ha ricordato di recente Emanuele Coccia in Métamorphoses (Payot & Rivages 2020, p. 114, presto tradotto in italiano), “La vita si nutre di vita”: siamo esseri eterotrofi che si nutrono incontrando altri esseri viventi, un incontro multispecie in cui la morte diventa vita e pasto per altri viventi.

Secondo Val viviamo in un universo eracliteo dove tutto scorre, un flusso di cui fanno parte anche i nostri corpi, di cui non siamo i proprietari. L’idea di giustizia individuale lascia spazio a un’uguaglianza di tutti i viventi, di una serie di scambi orizzontali lontani dalla visione unilaterale del predatore dominante. “Chi ero io per rifiutare al coccodrillo il cibo del mio corpo?” (p. 76), si chiede. “In ultima istanza, sono i nostri corpi che causano problemi perché, a differenza delle nostre anime, ci ricordano i nostri limiti animali” (p. 88). In tale contesto la sepoltura, insiste, diventa un “luogo d’unione con le presenze telluriche sacre che l’hanno preceduto”; qui si compie “la dissoluzione dell’umano in un flusso più che umano” (p. 183). Un’altra storia comincia, non elevata in un paradiso trascendente, non dissolta nella vacuità della visione materialista, ma nella vita di altre specie. In sintesi, Val realizza che la morte può fiorire, e il merito è anche di quel coccodrillo affamato.

Sentirsi natura

Nei primi anni ottanta, appena separatisi, Richard Routley diventa Sylvan e Val Routley diventa Plumwood, che suona come “bosco di susini”, in omaggio all’omonimo albero (Eucryphia moorei) che cresce nei dintorni della casa da loro costruita. Entrambi integrano nel loro cognome – e quindi nella loro identità – il mondo silvestre, facendo tutt’uno con la circostante comunità terrestre e biotica. Sulla montagna dove convivevano lei resterà a vivere; dalla montagna prenderà il cognome; e sotto questa montagna sarà infine seppellita grazie all’intervento dei suoi amici. Così Val, fedele fino in fondo al suo pensiero e alla sua esistenza terrena, si ricongiungerà con Plumwood.