Marco Bechis e Héctor Abad Faciolince / La solitudine dei sovversivi

Lunedì 24 agosto 1987, alle sei e mezza di mattina, chiamano il dottor Héctor Abad Gómez da un’emittente radiofonica per riferirgli che il suo nome è comparso in una lista di persone minacciate di morte, apparsa a Medellín. Il comunicato reca il seguente messaggio: “Héctor Abad Gómez: presidente del Comitato per i Diritti Umani di Antioquia. Medico ausiliare dei guerriglieri. Falso democratico, pericoloso per le simpatie popolari verso le elezioni dei sindaci di Medellín. Idiota utile al Pcc-Up”. Il medico, che aveva dedicato la propria vita alla difesa dell’uguaglianza sociale, ai diritti, all’istruzione e alla salute degli esclusi, chiede chi sono gli altri minacciati e dopo aver letto l’elenco dichiara di sentirsi onorato di far parte di persone così importanti e utili alla causa del paese. “Era, dunque, preparato a morire, ma questo non significa che lo volesse,” racconta suo figlio, lo scrittore Héctor Abad Faciolince, vent’anni dopo, in un libro dal titolo L’oblio che saremo (Einaudi, 2009), che Javier Cercas non esita a definire “tremendo e necessario” (da questo singolare libro, l’anno scorso, il regista spagnolo David Trueba ha tratto il film omonimo, El olvido que seremos, vincitore del premio Goya 2021 al Miglior Film Iberoamericano).

La mattina dopo quel lunedì del 1987 uccidono il presidente dell’Associazione dei Professori di Antoquia, Luis Felipe Vélez, sulla porta della sede del sindacato. Il paese è stretto nella morsa del narcotraffico, dei politici corrotti e reazionari. Nel pomeriggio, il dottor Héctor Abad Gómez si reca nella sede del sindacato per rendere omaggio al leader assassinato e mentre attraversa una strada, calle Argentina, gli si avvicina una moto con due giovani, capelli rasati, tipico taglio dei sicari appartenenti ai gruppi paramilitari. Uno di loro tira fuori una pistola e lo colpisce con diversi proiettili. Quando i parenti accorrono dopo l’agguato lo trovano morto sulla strada. Il figlio gli sfila i documenti dalle tasche, tra cui anche due biglietti, uno con la lista dei minacciati a morte e l’altro con una poesia, copiata a mano dallo stesso Héctor Abad Gómez, il cui primo verso recita: Siamo già l’oblio che saremo. In calce al biglietto c’è la sigla dell’autore della poesia: J.L.B. (Jorge Luis Borges).

Dunque, Una poesia in tasca (edito quest’anno da Lindau, con un’ottima traduzione di Monica Rita Bedana), parte da questa tragica vicenda per trasformarsi in un memoir investigativo che cerca di ricostruire l’origine della poesia di Borges trovata nelle tasche del dottore, poesia di cui non c’è traccia nelle Opere complete del poeta argentino né in nessuna raccolta. Da dove provengono, allora, quei versi? E perché sono firmati da Borges? Si tratta di un apocrifo, come sostiene Maria Kodama, moglie e detentrice dei diritti di Borges, o appartengono realmente allo scrittore argentino? Sono questi interrogativi che si pone Héctor Abad Faciolince per capire i motivi per cui suo padre aveva quel sonetto in tasca. Dunque, Una poesia in tasca prosegue il percorso di L’oblio che saremo per indagare, attraverso un dettagliato percorso filologico, l’origine del poema trovato nella tasca di suo padre appena assassinato.

Nell’edizione spagnola, questo racconto di 84 pagine è inserito in un trittico borgesiano dal titolo Traiciones de la memoria. Si tratta, come abbiamo detto, di un memoir investigativo che illustra nei dettagli le piste, la costruzione di ipotesi e la ricerca delle fonti che portano l’autore a visitare varie città disseminate per il mondo (Medellín, Santiago del Cile, Mendoza, Buenos Aires, Parigi, ecc.). In ogni posto che arriva deve fare i conti con i vari depistaggi (uno strano poeta colombiano che si attribuisce la paternità dei versi), per arrivare infine al sorprendente epilogo. In questa labirintica ricostruzione, fatta anche da lunghe email spedite dai posti più impensabili, Héctor Abad Faciolince prova a riavvolgere il filo che lega Borges con la morte di suo padre e lo fa coinvolgendo vari stili che dipanano la storia in mille rivoli. Ogni tassello di questo racconto ci porta a riflettere sui tradimenti e sugli inganni della memoria, perché, come scrive l’autore nel prologo: “Quando si soffre di quella bazzecola così peculiare che è la cattiva memoria, il passato e il futuro assumono quasi la stessa consistenza. Se guardo indietro e tento di ricordare ciò che ho vissuto, i passi che mi hanno condotto fin qui, non so mai con assoluta certezza se sto rammentando o inventando”.

Su un altro versante, però, c’è una memoria collettiva che torna con ossessione a rievocare i nostri ricordi e ci chiede ogni volta di essere raccontata nei suoi particolari. Preme su chi l’ha vissuta e non ammette dimenticanze; anzi, esige di essere condivisa e rinnovata nelle sue rievocazioni, anche se dolorose. Ed è più o meno su questo che Jean Améry scrive, dieci anni dopo aver pubblicato Intellettuale a Auschwitz, nella prefazione alla seconda edizione del libro, specificando un punto chiave che riguarda la memoria:

“Nulla si è ancora risolto, nessun conflitto si è composto, non vi è richiamo alla memoria che si sia trasformato in semplice ricordo.

Quanto è avvenuto, è avvenuto. Ma il fatto che sia avvenuto non è facile da accettare. Io mi ribello: contro il mio passato, contro la storia, contro un presente che congela storicamente l'incomprensibile e così facendo lo falsa in maniera vergognosa. Le ferite non si sono rimarginate e ciò che nel 1964 era forse sul punto di guarire, torna ad aprirsi come una ferita infetta.”

Durante la sua vita da sopravvissuto, in più di un’occasione Marco Bechis ha fatto i conti con la propria memoria e con le ferite che, come dice Améry, tornano a riaprirsi, perché a volte il passato vuole restare e si attacca al presente con insistenza.

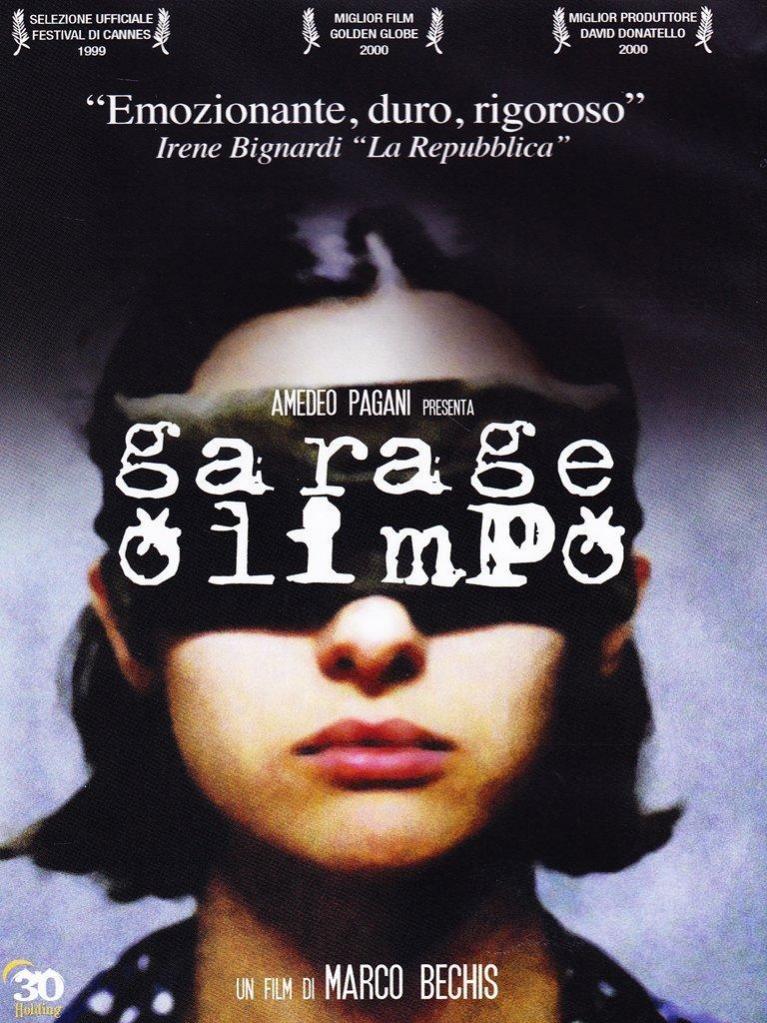

Il suo Garage Olimpo (1999), tra i più incisivi e rigorosi film di denuncia, non solo per la ricostruzione storica di uno dei tanti centri clandestini di tortura, ma per il rapporto che lo Stato aveva stabilito nei confronti dei suoi cittadini durante la dittatura argentina, è una testimonianza che ci mostra dall’interno la sofferenza dei desaparecidos e di migliaia di persone costrette all’esilio, come lui stesso. A questo film seguirono Figli/Hijos (2001) e Il rumore della memoria (2013/2015), riguardo la dittatura. Oggi, a 44 anni di distanza da quel 19 aprile 1977, in cui è stato sequestrato, Bechis torna a fare i conti con la sua storia personale; questa volta dando voce alla scrittura, con un testo dal titolo La solitudine del sovversivo (Guanda, 344 pp.). Tutto inizia una sera mentre esce dalla scuola serale Mariano Acosta, nel quartiere di Once, a Buenos Aires, che in quel periodo frequenta per diventare maestro e poter insegnare ai bambini. È il suo progetto, aiutare le comunità indigene nel nord del paese: “avevo cominciato a pensare all’insegnamento formativo come una maniera di fare politica in modo completamente slegato dalle organizzazioni militanti”. Sono le 22.30 e cammina abbracciato alla sua fidanzata Dayin. Insieme a loro due ci sono altri compagni di scuola.

A un certo punto, mentre sta per attraversare la strada, due braccia lo agguantano alle spalle, un altro gli punta una 38 a tamburo sulle costole e lo caricano in una Ford Falcon beige, davanti agli occhi di tutti, compresa la sua fidanzata che da quel momento si trasforma nel filo che lo lega al mondo dei vivi. Tre settimane prima era a sciare con la sua famiglia sulle Dolomiti, e ora lo stanno portando in uno dei 365 centri di reclusione clandestini disseminati per tutta Buenos Aires, sopranominato Club Atlético. Da quel momento in poi smetterà di essere Marco Bechis e si trasformerà nel detenuto A01. Gli raccomandano di non dimenticarlo e di non dimenticare neanche due numeri importanti: il 190 e il 191, che sono i numeri dei lucchetti delle catene che porta legate alle caviglie. Nel sotterraneo in cui lo conducono, condannato a portare perennemente una benda pesante agli occhi, può solo sentire gli odori e i rumori (una radio accesa, il rimbalzo di una pallina da ping-pong che fanno saltare su un tavolo da gioco i carcerieri durante le pause, tra una tortura e l’altra, le urla dei detenuti, i rumori delle catene, il gol che festeggia un radiocronista, il cigolio delle porte). Lo spogliano di tutto e lo lasciano nudo in una cella, la numero 16, che solo trasgredendo il comando dei guardiani riuscirà a vedere, quando potrà abbassarsi la benda che gli esclude quell’inferno.

E poi la picana, il pungolo elettrico usato sui corpi per indurre a parlare i detenuti, temuta da tutti e alla quale molti non sono riusciti a resistere. In questo erebo imparerà a percepire di nuovo il mondo circostante, i suoi sogni, i suoi pensieri, proverà a imparare le frasi da dire quando verrà interrogato dai suoi aguzzini, per non compromettere i compagni ancora liberi. Qui dentro farà un incontro inaspettato con Muñeca, la ragazza che ha cantato il suo nome tra una scarica e l’altra della picana (la stessa che ispirerà il personaggio di María in Garage Olimpo) e che lui comprende e assolve. Si rende conto che solo in pochi riescono a resistere a quelle scariche. Un giorno, grazie al padre, che riesce a scomodare alcune amicizie influenti, può uscire dalla clandestinità per diventare un prigioniero politico. A quel punto esce dal Club Atlético e viene trasferito nel carcere di Villa Devoto dove incontrerà il pacifista e futuro premio Nobel per la Pace Adolfo Pérez Esquivel, ma prima lo avvertono: “Non devi dire niente di quello che ti è successo qui, niente, capito? […] Neanche a tuo padre devi dire niente”.

L’autore, ci racconta, si porta con sé un debito nei confronti di chi non è riuscito a scappare da quell’inferno, ma non solo, si sente in debito anche nei confronti di suo fratello Robertino, morto da piccolo, caduto nella tromba delle scale. “Quando faccio qualcosa che mi piace, quando fatico mentre cammino in montagna oppure riparo un mobile grondando sudore, mi dico sempre che Roberto tutta questa vita non l’ha vissuta, e con lui migliaia di desaparecidos”. Fare i conti con il passato, raccontarlo in ogni dettaglio, significa anche ribellarsi alla storia, specie quando incroci lo sguardo dei tuoi stessi carnefici trentatré anni dopo, in un’aula di tribunale. Ma La solitudine del sovversivo non è solo un libro che ci fa capire cosa vuol dire sopravvivere a una tragedia, Bechis ci racconta la sua carriera da regista, le vicende che lo hanno portato a girare i suoi film, tra cui, per esempio, La terra degli uomini rossi, dunque l’incontro con gli indios kaiowá, a Dourados, nel Mato Grosso do Sul. Ci racconta anche la sua storia famigliare e la storia di un paese, l’Argentina, che da tanti anni prova a fare i conti con le sue tragedie.