Heimat / I fantasmi di Nora Krug

“Possiamo esserne consapevoli o no, ma facciamo la volontà dei nostri antenati: i nostri comandamenti ci arrivano dal loro regno; i precedenti da loro stabiliti sono la nostra legge; ci sottomettiamo ai loro dettati, anche quando ci ribelliamo ad essi. […] Ereditiamo le loro ossessioni, ci facciamo carico dei loro fardelli, portiamo avanti le loro cause, promuoviamo le loro mentalità, le loro ideologie e molto spesso anche le loro superstizioni; e spesso moriamo cercando di vendicare le umiliazioni che loro hanno subito. Perché questa schiavitù? Perché non abbiamo scelta. Solo i morti possono garantirci legittimità. Lasciati a noi stessi siamo tutti bastardi. In cambio della legittimità, di cui gli umani avvertono la necessità e che agognano più di qualsiasi altra cosa, noi ci arrendiamo al loro dominio. Possiamo, con i nostri atteggiamenti moderni, ignorare o ricusare la loro antica autorità; e tuttavia, per conquistarci un margine di vera libertà – per divenire ‘assolutamente moderni’, come diceva Rimbaud – dobbiamo cominciare proprio con il riconoscere la presa che tradizionalmente ha su di noi questa autorità.”

La lunga citazione tratta dalle primissime pagine di Il dominio dei morti di Robert Pogue Harrison (Fazi, 2004) è giustificata dal fatto che non trovo parole migliori per introdurre l’ultima opera di Nora Krug, Heimat, uscita nel 2018 negli Stati Uniti e ora pubblicata in Italia da Einaudi.

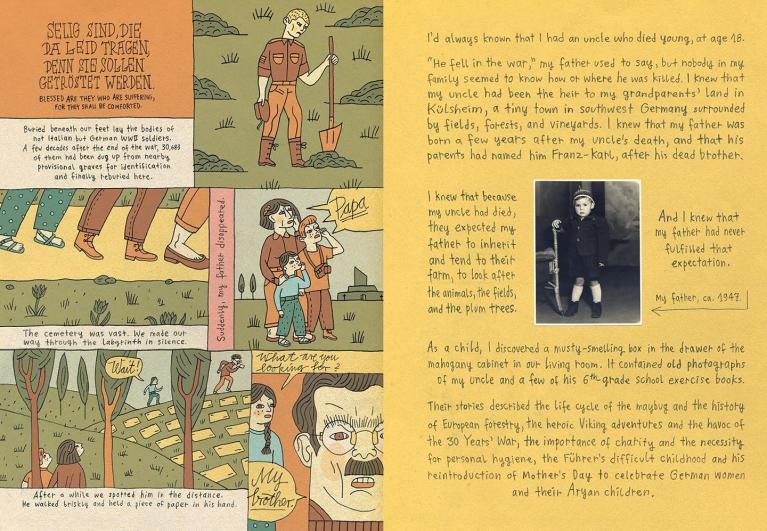

La storia di un senso di colpa storico, da tedesca emigrata negli Stati Uniti e con due generazioni che la separano dal regime nazista e dalla guerra, e la ricerca personale per capire il coinvolgimento della propria famiglia in quelle vicende. La presenza dei morti, o meglio il loro dominio, è con evidenza uno dei leitmotiv del libro, da quelli ammucchiati sui carri e portati in strada per fare vedere a tutti l’abominio dei Lager a quello, più vicino, che dà l’avvio definitivo alla ricerca: la tomba, ritrovata in un cimitero italiano, di uno zio ucciso giovanissimo in guerra. L’incidenza di questa morte percorrerà la storia di tutto un ramo della famiglia, a partire dal padre dell’autrice, nato nel 1946 – venti anni dopo il fratello – e costretto a portare il suo stesso nome a mo’ di vano risarcimento. E attraversa anche tutta l’opera fino a determinare, verso la fine, il momento di maggiore unità e intimità familiare: “Mentre guardiamo insieme le foto, la vita di Karl-Franz torna a emergere davanti a noi. E nel nostro silenzio, per un istante, siamo una famiglia perfettamente”. Il morto, compresa la sua presenza fisica di cadavere, non è qui strumento di denuncia o mezzo per colpire lo sdegno o la commozione del lettore, è semplicemente un dato di fatto inalienabile, un compagno di strada a cui non si può né si vuole rinunciare, perché è proprio lui a indicare la via, che lo vogliamo o meno.

Heimat è prima di tutto un libro di fantasmi. E non deve essere ritenuta una cosa scontata, dal momento che si parla del passato e del passato familiare dell’autrice. I fantasmi non appaiono a tutti, bisogna essere pronti ad accoglierli, avere una certa propensione all’attesa, una certa modalità di sguardo e di ascolto, bisogna saperli coltivare. È una lunga e faticosa educazione quella a cui si sottopone Nora Krug: inizialmente sembra sopraffatta da tali presenze, ne è quasi invasata dall’interno, a partire dall’accento della sua voce che non riesce a simulare e che inequivocabilmente la inchioda alla sua origine, nonostante un oceano di separazione e anni di vita a New York. E il passato si presenta per tutta la prima parte del testo come apparizione improvvisa, potenzialmente annichilente, una chiamata che parla con la lingua di un senso di colpa inesplicabile a cui non si sa come rispondere; solo a un certo punto, come in ogni ghost story che si rispetti, scatta la decisione di non subire e scappare più, ma di andare incontro alle voci, di farsi attraversare completamente e di accettarle come parte di sé. In questo Heimat è un libro discenditivo, la storia di uno scavo e di una catabasi compiuti scientemente, con il rigore e la perseveranza che richiedono.

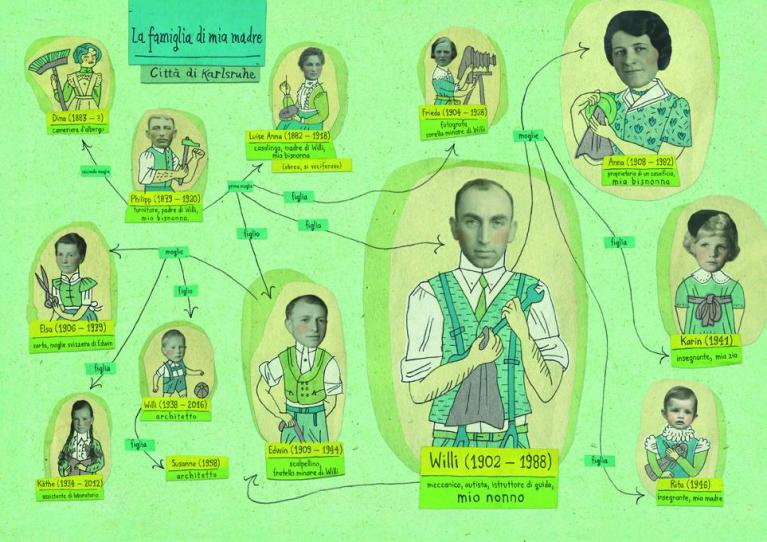

La struttura dell’opera racconta questo processo e lo fa ponendo in contrasto due approcci: da una parte la frammentarietà e la digressività con cui procede e che mette in scena il senso di smarrimento di fronte alla storia e al presente, come se fosse impossibile intuire un disegno complessivo e la forma di un’identità tra le informazioni, le emozioni, i documenti. Dall’altra cucendo un percorso sotterraneo, che via via si rivela agli occhi del lettore e ha una sua piena coerenza e solidità: basti pensare al ritmo e al tono della narrazione che nella seconda metà diventano più incalzanti e intensi, una ricerca, di cui progressivamente si tenta di riconoscere il nucleo più intimo andandogli incontro, che diventa imperativa. E anche la gestione narrativa dello spazio in cui si muove l’autrice è rivelatorio: se l’opera prende le mosse a New York con il tentativo di trovare un equilibrio identitario a distanza di sicurezza, via via emerge la necessità di andare direttamente nei luoghi di origine, a Külsheim e Karlsruhe dove hanno vissuto i nonni e i due rami familiari. Non è un caso che l’esito naturale sia varcare davvero, dopo tante fantasticherie in proposito, la soglia della casa in cui il padre è cresciuto da bambino, ritrovare la sua cameretta e la carta da parati decorata: lì vive la zia Annemarie, mai incontrata prima, sorella che il padre continuerà a rifiutarsi di rivedere. Ma in questo andamento concentrico rimangono necessarie le deviazioni, come se a volte bisognasse allontanarsi per cogliere davvero il centro. Così lo scagionamento parziale del nonno materno dal suo coinvolgimento con la politica nazista arriverà dalla Florida, grazie alla testimonianza a distanza – ma mai così vicina – del figlio dell’uomo che scrisse una lettera a difesa del nonno dopo la guerra, tanto più convincente perché era sposato con una donna ebrea.

Ho parlato di scagionamento ma non c’è una vera risoluzione nell’opera. Il coraggio di Nora Krug sta prima di tutto nel non voler dare una consolazione a sé e ai lettori. Non si esce dal libro più sollevati né con quella particolare forma di catarsi che si prova nei finali apocalittici. Identità, verità, innocenza, rapporto con la Storia rimangono intatti in tutta la loro sporcizia, nella loro ricchezza di contraddizioni, incongruenze, domande irrisolte, comportamenti forse inevitabili, reazioni subitanee al caso e agli eventi esterni. I nonni dell’autrice non sono stati nazisti militanti ma neppure resistenti, hanno vissuto in quella zona grigia di accomodamenti, cauti rifiuti, ricerca di scappatoie, rassegnazione alle situazioni. Viviamo tutti in questa linea di confine, crepuscolare, in un territorio liminare dove abitano i fantasmi, non solo perché questi vengono a trovarci, ma perché noi per primi siamo fantasmi. L’andamento progressivo del romanzo, al di là dell’intensificarsi e del definirsi della ricerca documentaria, sta in questo processo di interiorizzazione e nell’accettazione di una simile complessità, nell’acquisizione della consapevolezza che “la Heimat si ritrova solo nel ricordo, che comincia a esistere solo quando l’hai persa.” Allo stesso modo non si è mai così tedeschi come quando si vive a New York, non ci si sente mai così uniti come quando si invitano i morti alla propria tavola. Tra i momenti emotivamente più intensi non esiterei a citare quelli in cui Krug si trova da sola di fronte ai documenti, che con la loro freddezza da referto si fanno paradossalmente organici, quasi cicatrici.

Queste considerazioni ne portano con sé due ulteriori, sollecitate dalla preoccupazione di una ricezione banalizzante del libro: si sa che nazismo, shoah, senso di colpa sono merci molto ricercate per la celebrazione di vacui riti della memoria, questi sì catartici e consolatori. E si sa anche che l’editoria a fumetti non è estranea a tali discorsi, a volte con opere capitali, come quella di Spiegelman (che pure non è modello privilegiato in questo caso), altre con proposte più discutibili. E anche l’autobiografismo e la docufiction sono parole molto in voga. Insomma, non sono pochi i rischi di una buona accoglienza che rimanga in superficie o di una critica che denunci certe furberie. Niente di più lontano da Heimat. In primo luogo perché rifugge da qualsiasi esotismo storico, per quanto cupo, e si pone come un’opera del presente che parla del presente. La voce narrante di Nora Krug non tenta mai di immergere il lettore nelle vicende del passato, non cerca mai una identificazione e una piena fusionalità con esse – e sarebbe una strategia pateticamente più conciliante – ma costantemente fa sentire il diaframma tra sé e la Storia, che non si traduce in rinuncia o condanna, ma, al contrario, diventa energia vitale, tensione vigile proprio perché non appagata. Lo strumento retorico della domanda, delle sequenze di interrogativi senza possibile risposta, puntellano e ritmano tutta la storia e fanno del senso di distanza uno dei protagonisti del libro.

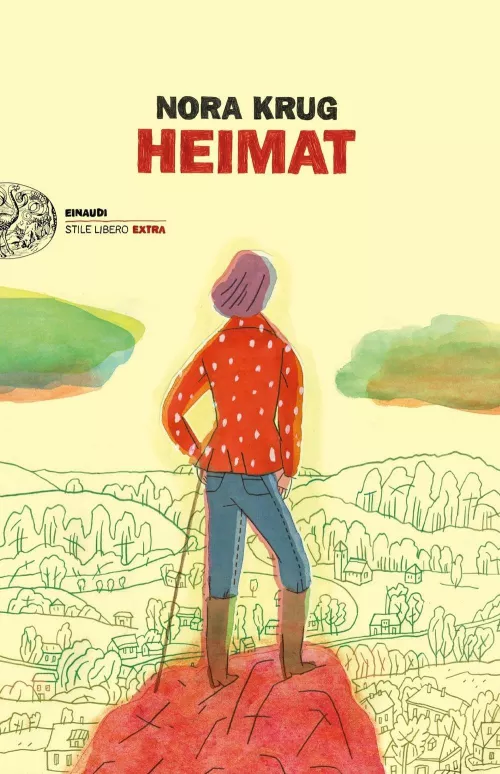

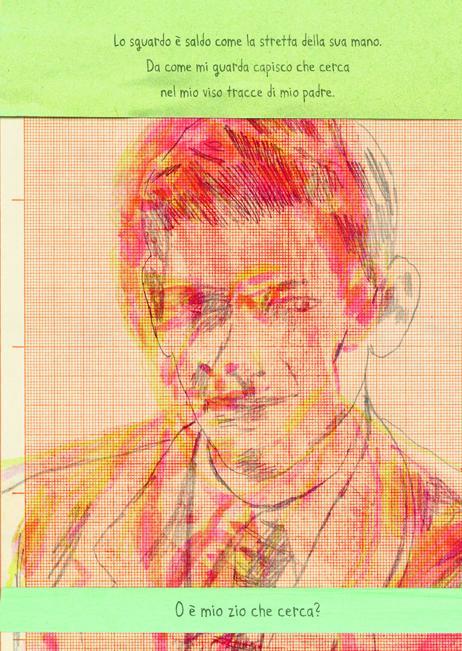

L’altro strumento frequente è l’elenco, elenco di possibilità, elenco di azioni e conseguenze, elenco di genealogie, come a dare corpo al tentativo di fare ordine, di trovare una logica almeno a posteriori, di disegnare un sequenza di fatti incontrovertibili. Un propensione analitica che rivela l’approccio sostanzialmente filosofico dell’autrice, ben oltre l’autobiografismo, ben oltre la ricostruzione storica. Per questo se c’è un autore di fumetti che mi viene da accostare non è certo Spiegelman, lontano per tono e obiettivi, ma il David B. di Il grande male. Anche in quel caso non è la vicenda autobiografica in sé che conta, ma la capacità di renderla occasione per una riflessione sulla nostra possibilità di comprendere noi stessi e la realtà, sulla nostra esigenza di trovare una forma in contrasto alla confusione dell’esistente. Se in David B. tale processo trova una soluzione nel fascino per il racconto, per il mito, il sogno e il simbolo, come unici strumenti per acquisire e darci senso grazie alle loro verità indirette, in Nora Krug non emerge una vera compensazione se non l’ostinazione a cercare di capire, a continuare a chiedersi, a trovare possibili nessi tra le cose, ad alimentare la vitalità che esercita il senso di distanza inattingibile, una sorta di Sehensucht contemporanea. Sono rivelatorie le tante immagini, fotografie e disegni, che a partire dalla copertina raffigurano uomini o donne di spalle o di tre quarti, colti nell’atto di guardare un orizzonte infinito, secondo un modello compositivo che a partire da Caspar David Friedrich sembra essersi imposto come iconografia di un’identità nazionale. Uno sguardo divagatorio e indagatore allo stesso tempo, come quello che esercita l’autrice quando racconta l’attraversamento di certi luoghi che non sono mai solo tali, ma una camera d’echi di eventi diversi, una stratificazione di vite e azioni, un mosaico diacronico.

Un’ultima notazione va alla dimensione formale dell’opera, che pure è essenziale. Difficile in questo caso usare una denominazione diversa da graphic novel per definire un lavoro così composito che compenetra saldamente scrittura, disegno, fumetto, fotografia, collage. Se la ricerca di senso è il motore filosofico del lavoro, il montaggio è la sua incarnazione visiva. La composizione qui non ha un valore solamente estetico, ma nasce dal tentativo di accostamento di elementi incongrui per far scaturire schegge di significato, pluralità di possibilità, un potenziale ordine tra i tanti. La necessità di capire, pur sapendo che la realtà porrà un freno inevitabile, è la forza che produce un simile mosaico, a volte anche a scapito di equilibri formali o di una piacevolezza della pagina. Una delle altre espressioni del coraggio di Nora Krug sta proprio in questo suo procedere al di là del puro dato estetico, in un momento in cui i romanzi a fumetti troppo spesso ammiccano per soddisfare l’occhio più che la profondità del lettore. Ciò non toglie la ricchezza di una lettura che continuamente si rinnova nel cogliere i riverberi cangianti tra parola e immagine, tra disegno e fotografia, tra figura singola e sequenza.

La consapevolezza della specificità dei singoli linguaggi diventa una grande risorsa espressiva e riflessiva: l’apparizione delle fotografie, ad esempio, ha molto spesso la forza di un’apparizione deflagrante, in cui la verità di cui sono portatrici, quella verità legata al referente reale di cui parlava Roland Barthes in La camera chiara, spezza l’illusione di una narrazione pura, di finzione romanzesca e ci distoglie dal desiderio rassicurante di essere solo immersi nelle pagine di un libro. Ma nello stesso tempo le fotografie sembrano riverberare nella loro distanza, creature ectoplasmatiche esse stesse, ci guardano e ci interrogano da lontano. O ancora l’uso del fumetto che entra nella pagina ogni volta che si impone l’esigenza di mettere in fila, di dare forma alle genealogie familiari o agli eventi essenziali di un luogo, di visualizzare la simultaneità di fatti o di possibili ipotesi su di essi, di ricomporre o riassumere i dati acquisiti fino ad allora. Sequenze che immediatamente dopo si sfaldano in una scrittura chirurgica, che affonda come un bisturi tanto nelle supposizioni quanto nelle incertezze e nei timori, tanto nelle conferme di una testimonianza quanto nelle nuove domande che essa provoca.

Non ci può essere una fine, infatti. Se il dono di un cuscino con le cifre ricamate della nonna Maria o il progetto di erigere una stele commemorativa a Külsheim, là dove un tempo c’era la sinagoga, possono far pensare a una chiusura che ha del romanzesco, l’esito preoccupante delle elezioni tedesche del 2017, la scoperta di una gravidanza, l’accento tedesco che provoca ancora vergogna alludono all’apertura del reale, al suo disordine, alle domande che non si stanca di porci.