L’ombra di Craxi / Gianni Amelio, Hammamet

Cinema e storia, colpa e memoria, catarsi e umanità: sarà almeno servito, Hammamet, a placare l'ira di Bettino?

Perché un film resta pur sempre un film, ma il rancore dei morti, scrive Elias Canetti in Massa e potere, è ciò che i vivi temono di più; e “quanto più uno è stato potente fra i vivi, tanto maggiore sarà il suo rancore nell'aldilà”.

Con tale premessa, facendo la fila davanti al botteghino, veniva anche in testa – oh, i fulmini dei vecchi maestri dimenticati! – il titolo di un romanzo-pamphlet che Leo Longanesi pubblicò nel 1952, sette anni dopo l'uccisione di Mussolini: Un morto fra noi. Rispetto a Craxi, per certi versi la questione non si pone in modo poi così diverso: il testone di Bettino è ancora lì, fermo nella sua rabbiosa disgrazia, metro di misura e pietra d'inciampo della recente storia politica italiana. “Il rancore del morto – è sempre Canetti – fa di lui un nemico. Con cento astuzie e cento insidie egli può insinuarsi tra i vivi”.

Leo Longanesi, “Un morto fra noi” (1952).

Un morto fra noi

È più o meno quanto è accaduto in questi vent'anni.

La fondata speranza, mentre scorrevano i titoli di coda e poi anche di più uscendo dal cinema, è che non sia più così. Tornato uomo come tutti, povero diavolo e povero Cristo, finalmente Craxi è ritornato al suo posto, e cioè fra i morti; ma anche noi vivi, grazie ad Hammamet, per la prima volta abbiamo visto dentro di lui, provato compassione e quindi aperto gli occhi su una storia non più solo di arroganza e potere (do you remember Il portaborse?), di colpa e giustizia, di esilio e/o latitanza, ma di umiliazione, solitudine, piaghe, dolore.

E la politica? Eh, beato chi ancora se ne ricorda! Luci e ombre, a voler essere generosi; altrimenti, un autentico disastro, con l'aggravante cesaristico-cortigiana e l'unica consolazione che chi è venuto dopo, a partire da Berlusconi, ha fatto peggio. Ciò detto, e considerata la difficoltà di rappresentare vicende insediatesi così a fondo nell'immaginario di tutti e di ciascuno, il film di Gianni Amelio è venuto fuori normalmente imperfetto.

Superato di slancio il pericolo “museo delle cere”, la gran prova di Favino finisce per mettere fuori gioco tutti gli altri personaggi, a partire dalla tenue e angelicata figura della figlia, così incomprensibilmente interiorizzata e diversa da Stefania, che del padre è una specie di clone caratteriale, e quindi prepotentella. È plausibile e forse anche giusto che la produzione – la Pepito di Agostino e Maria Grazia Saccà – abbia cercato di coinvolgere o tenersi buona la famiglia Craxi. D'altra parte, vent'anni sono pochi e insieme anche troppi, e per quanto non si tratti di un film col freno a mano tirato, qualche compromesso narrativo è persino comprensibile.

Ad Hammamet accadevano inoltre un sacco di cose che non hanno trovato posto, situazioni in egual misura bizzarre e disperate. Comprenderle in sceneggiatura o lasciarle fuori rientrava ovviamente nella libera creatività e sensibilità di Gianni Amelio, che comunque va ringraziato per il suo film. Ma il guaio dei biopic sta anche nel fatto che ogni spettatore avveduto conserva nella memoria le sue suggestioni, e come s'improvvisa tecnico della nazionale di calcio al bar, così tende a farsi regista, e sa lui come avrebbe meglio giocato la partita e la pellicola.

Il finale, ad esempio, appare così faticoso da contenerne tre o quattro, per giunta in sequenza. Per quel poco che consente di indulgere nel giochetto dell'abusiva e arbitraria intromissione, è irresistibile approfittare del film ricordando che una volta morto, la salma di Craxi non riusciva ad entrare nella bara spedita per aereo da Salvatore Ligresti; per cui la si dovette svuotare e sfoderare. Non per gratuito gusto del macabro si menziona qui l'episodio, ma perché evoca in maniera che più simbolica non si potrebbe quanto il personaggio, anche da morto, fosse ingombrante.

Quanto ai funerali e alla loro proiezione sulla scena pubblica italiana, la realtà finisce per oscurare qualsiasi fantasia, per cui prima di calare il catafalco, nell'inconsueta calca che turbò la quiete del piccolo cimitero cristiano sul mare, tra spintoni e gomitate un fotografo cadde nella fossa – anch'essa una notevole allegoria di quello che sarebbe accaduto in Italia.

La tomba di Craxi a Hammamet.

L'archetipo della vendetta

E tuttavia, dal punto di vista della civiltà politica, a costo di dar fiato al trombone sempre in agguato, ci si assume qui la responsabilità di giudicare Hammamet un'opera buona perché giusta, e giusta perché cristiana; nel senso che ribaltando la prospettiva del potere e soffermandosi quasi solo sulla devastazione umana, porge l'altra guancia; e individuando nel dolore l'indispensabile riscatto, spezza la catena dell'odio.

Ha detto Gianni Amelio nella conferenza stampa di presentazione che Craxi è “il grande rimosso degli ultimi vent'anni”, e che “su di lui è caduto un silenzio assordante, ingiusto”. Sia consentito di obiettare. Perché in verità nessuna damnatio memoriae fu mai possibile rispetto a un protagonista la cui presenza-assenza è stata vissuta più di ogni altra come perturbante sul piano pubblico, ora come paura e pericolo, ora come brulichio inconcludente, ora tirandosi dietro sensi di colpa e code di paglia.

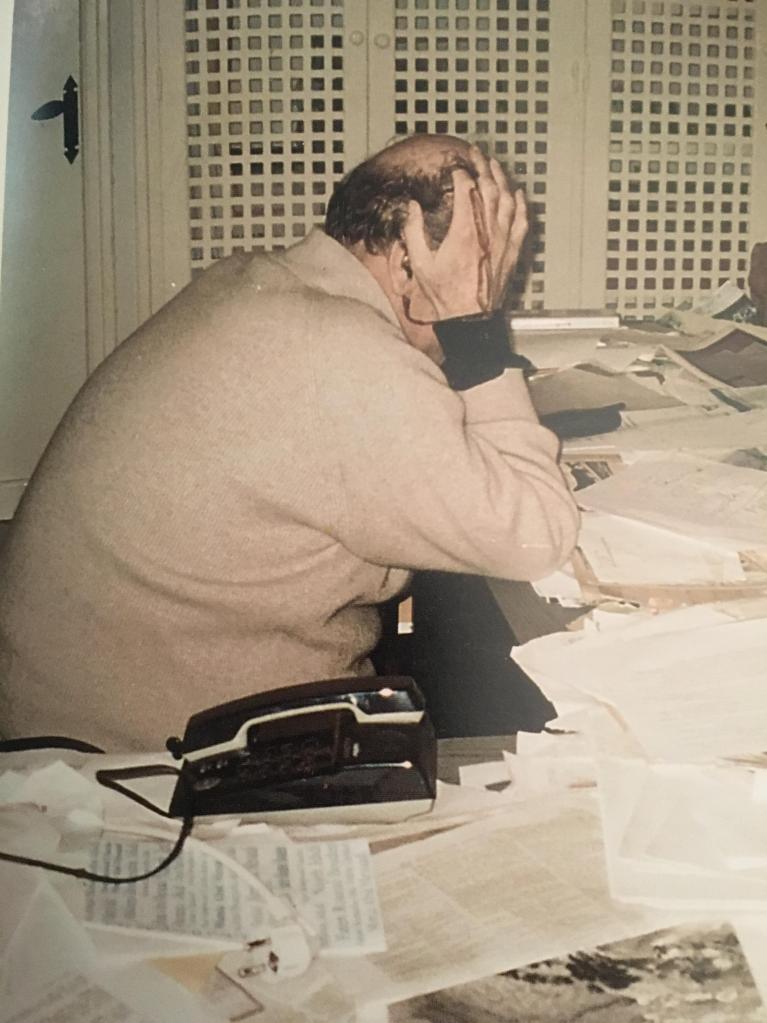

L’ultima foto: il fax è muto (ph. Umberto Cicconi).

Era forse inevitabile per un ex leader che ai tempi fu paragonato al dantesco gigante Capaneo mostrando di tenere “in gran dispitto”, come Farinata, il suo stesso inferno. Fatto sta che Craxi ha passato gli ultimi anni della sua vita a difendersi, diceva lui, comunque a correggere meticolosamente con chilometrici fax qualsiasi notizia che lo riguardasse e ad agitarsi, accusare, minacciare. Aveva un sacco di tempo e più di ogni altro sapeva che la peggior pena per lui era l'oblio. Così non ne lasciava passare una, ogni anno pubblicava la raccolta dei suoi scritti, rispondeva di persona a Mario Appignani “Cavallo Pazzo” e a Edoardo Agnelli, scrisse sotto falso nome anche romanzi pseudo-cavallereschi “a chiave” e gialli dietrologici; prese a raccogliere notizie imbarazzanti su chi detestava, anche grazie a un giro di specialisti; coltivò i più vari propositi di rivalsa nei riguardi degli ex compagni di partito; insomma continuò a darci dentro con una guerra ormai così personale da sembrare misera e miniaturizzata rispetto alla sua statura.

Edmond Dantès.

Terribile sorte quella di ritrovarsi messo al bando per chi, dopo tutto, nei giorni del potere aveva scelto di immedesimarsi proprio in un bandito. Dismesso Ghino di Tacco, come estremo ed eloquente pseudonimo si scelse Edmond Dantès, da Il conte di Montecristo, l'archetipo letterario della vendetta; e quando, per ammazzare la noia delle interminabili giornate tunisine decise di assecondare una sua vena artistica, gli vennero fuori delle litografie personalizzate dei suoi nemici che, in varie serie contundenti, intitolò “Becchini, bugiardi ed extraterrestri”.

In mancanza di meglio – ed è la situazione più triste – si riduceva a esercitare il comando mettendo gli uni contro gli altri i famigliari, i collaboratori, i domestici. Ma c'era sempre un che di romantico e di déraciné, in lui. È vero, come si vede nel film, che si faceva portare in spiaggia a vedere l'Italia; vero anche che aiutava e proteggeva una famiglia di pescatori. Un giorno arrivò a promettere di farsi saltare in aria, imbottito di dinamite, al tribunale di Milano. Era un'ira, la sua, a 360 gradi, dalla quale in pochi si salvavano. Craxi ce l'aveva non solo con chi l'aveva colpito, ma anche con chi l'aveva tradito, con chi non lo andava a trovare, con chi aveva vinto al suo posto. Quando morì, secondo lo schema di Canetti, a questo odio si sommò l'invidia per chi era rimasto vivo.

La politica, per sua natura, contempla fantasmi che non trovano pace. Quella italiana ancora di più. Anche Moro, ad esempio, maledisse i suoi compagni di partito, ma egli restava pur sempre un credente, attendeva la vera vita in Paradiso: “Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo”, scrive nell'ultima sua lettera alla moglie. Craxi no. Sull'esistenza di un “dopo” era più che incerto; nel film gli mettono in bocca le parole di Moro, ed è uno dei momenti più intensi. “Sarei l'ultimo a scoprirlo”, ribatte cinico l’anonimo esponente democristiano (Renato Carpentieri) prima di congedarsi da lui. Questa condizione d'irreparabilità della morte, appena coperta da un vitalismo ansioso, aprì a Craxi la strada verso una sopravvivenza spettrale, da classico morto che afferra il vivo per farsi giustizia; o almeno tale fu la missione che gli fu assegnata secondo un percorso che contemplava le parole e le cose più strane, che qui appresso si riportano per cercar di spiegare come facilmente la politica va a nozze con l'irrazionalità.

Nel migliore dei casi, secondo quanto vaticinò il fratello Antonio, seguace di religioni orientali, si trattava di una morte provvisoria, o addirittura di una non-morte proiettata in una dimensione messianico-cabalistica: “Uomini molto elevati hanno avuto dei sogni. Presagi da cui si deduce un numero: 700. Dalla morte di Bettino alla sua rinascita passeranno 700 giorni. Tra un anno Bettino si reincarnerà e tornerà in Italia a finire il suo lavoro” (la profezia era del 2001, Antonio Craxi è morto nel 2017).

Nel peggiore dei casi parla da sé uno dei primissimi biglietti trovati sulla tomba di Hammamet, nemmeno una settimana dopo la sepoltura: “Caro Bettino, attendiamo il momento giusto per vendicarti, la peste colpirà i nemici che hanno distrutto te e la nostra amata Italia”.

Il mancato San Cinghialone

Seguirono in effetti anni e anni di recriminazioni, strumentalizzazioni, polemiche, processi, sospetti, veleni, memoriali, confessioni, intercettazioni, comparsa e scomparsa di archivi e documenti “segreti”, ricerca di supposti tesori, dalla Svizzera al sudest asiatico. E biografie, saggi, i ricordi e i libri fotografici di Umberto Cicconi, la nascita della Fondazione, le rappresentazioni teatrali, per non dire tardive rimesse in stato d'accusa e bislacche proposte di riabilitazione, tipo intitolare a Craxi l'ancora più fantasmatico Ponte di Messina. Altro che rimozione!

Non uno, ma due figli di Craxi erano intanto scesi in politica, anche su fronti opposti e non di rado in polemica fra loro. Nacquero e morirono cinque o sei partiti socialisti. Furono organizzati i primi charter e pellegrinaggi in Tunisia, con soggiorni in freddi alberghi e serate karaoke. Comparve un'orrida statua di Craxi in sahariana; invano si cercò di intitolargli vie, piazze e giardini; furono anche rifiutate delle targhe, ma su eBay si cominciarono a commercializzare i gadget della stagione d'oro (“vecchia” spilletta col volto del leader: euro 6,99). Gli avversari di un tempo, divenuti ex comunisti, tentarono mezze riabilitazioni, o vorrei ma non posso, quasi sempre rifugiandosi nel comodo, ma ambiguo argomento che Craxi, a differenza di loro, aveva capito la “modernità” e proceduto sulla via di una ancora più equivoca “modernizzazione”.

Vecchia spilla su ebay.

L’orrida statua.

Nel 2005 disse Rino Formica, senza alcun dubbio il craxiano più solido e lungimirante: “Sarà la democrazia italiana, un giorno, a pregare la famiglia Craxi di concedere l'autorizzazione a trasferire la salma in Italia”. Ma intanto era la stessa famiglia a escludere, con maggiore o minore sdegno, questa ipotesi. Ciò nondimeno, a un certo punto venne attribuita allo scultore Cattelan la creazione di un sarcofago con un bassorilievo che ritraeva il volto di Bettino, su cui però assai fermamente rivendicò i suoi diritti un artigiano dalle parti di Carrara. Quest'attenzione dell'arte era a suo modo indicativa di un cambio di atmosfera: vedi anche la recente mostra Party politics di Francesco Vezzoli in cui il craxismo, nonostante l'esito, s'imponeva come una stagione di spensierato glamour.

Tomba pseudo-Cattelan.

Francesco Vezzoli, “Party politics” (2019).

Ma nel frattempo non c'è stato leader forte dell'ultimo ventennio che non abbia pensato agli aspetti peggiori di quella lezione. Berlusconi l'ha detto due o tre volte: “Non farò la fine di Craxi”. Là dove questa fine era da intendersi come una specie di gorgo profondo e oscuro che risucchiava insaziabile il Super Colpevole da spedire nel deserto carico dei peccati di tutti in tal modo dando sfogo all'angoscia collettiva secondo il rito crudele del capro espiatorio.

Perché quella ai danni di Craxi fu anche e senz'altro un'offensiva violenta e collettiva, una folla abbastanza isterica che trascinò dietro di sé le istituzioni. Né a distanza di un ventennio vale l'idea che se lo fosse “andato a cercare” con tutti i suoi disgraziatissimi errori, di cieca e ottusa superbia per lo più, che non mancarono certo. Quel che si nota e si apprezza, semmai, nel film di Amelio, è che contraddice il modello di Freud e poi di René Girard secondo cui il caprone espiatorio è destinato poi a essere santificato dai suoi stessi persecutori. Per cui sullo schermo non compare San Cinghialone, ma un poveraccio come tutti noi, con le sue turbe, i suoi ideali, la sua arroganza e la sua generosità – tanto più preziosa, quest'ultima, quanto più imprevedibile. Una figura del potere, certo, ma finalmente restituita alla realtà di una vita che lui stesso per primo si era negato.

Come un rituale sciamanico

Sta in questo il valore civile e al tempo stesso – se è consentito – anche spirituale di Hammamet. Ciò che è non riuscito alla politica né alla storia, ha iniziato a renderlo possibile un film. Per una volta il dominio degli spettacoli coglie un frutto che non è scadente, marcio, avvelenato.

In questo senso la superba interpretazione-immedesimazione-intermediazione di Favino finisce per insediare un ponte fra il mondo degli spiriti e quello degli umani, insomma una sorta di meccanismo sciamanico.

La metamorfosi di Favino.

Colpisce il modo in cui l'attore ha raccontato l'intensità della trasfigurazione mimetica, cinque ore e mezzo in sala trucco, gli sforzi impiegati sulla particolare postura craxiana, quello specialissimo giro della testa determinata da un riflesso visivo, il tic della mano sulla montatura degli occhiali, l'andatura zoppicante per la piaga al piede; e poi il lavoro, con speciali cuffie, sulle sfumature della voce e la sonorità del respiro affannoso, che è la radice del battito del cuore e dell'emozione.

Ma a ripensarci meglio, ancora di più impressionano gli effetti sconcertanti, per certi versi medianici o catartici, di quella trasformazione, per cui una volta divenuto Craxi, Favino incuteva una inedita soggezione alla troupe; così come – l'ha raccontato Bobo Craxi – vedendolo i vecchi e fedeli domestici della villa di Hammamet si sono emozionati e commossi.

Per scrupolo documentario, ma anche per singolare risonanza, tocca a questo punto accennare che in vita Craxi aveva già avuto un sosia doppiatore o Doppelgänger televisivo che dir si voglia. Si chiamava – anzi, si chiama – Pier Luigi Zerbinati e recitava con discreto successo il suo doppio negli spettacoli in prima serata del Bagaglino. Ma anche qui, per dire fino a che punto le vicissitudini dei potenti si riverberano sulle loro maschere in un sintomatico interscambio, quando Craxi si era già rifugiato ad Hammamet, il povero Zerbinati, in vacanza nel Salento, fu “riconosciuto” (dentro una chiesa, peraltro) quindi pedinato e inseguito fino a quando in questura, a Brindisi, non venne chiarito l'equivoco.

Pier Luigi Zerbinati.

È che l'Italia resta pur sempre la patria della commedia, anche se poi spesso e volentieri vede accadere drammi veri, tristi e perfino poetici come nessuno sceneggiatore riuscirebbe a renderli. Così Bettino, dopo quella disavventura, volle conoscere Zerbinati: a loro modo divennero amici, si facevano lunghe telefonate in milanese, l'ultima venti giorni prima che Craxi se ne andasse – per rimanere in realtà sulla scena pubblica nelle forme disumane in cui si è detto.

Liberarsi di quell'ombra, e lui di quel ruolo minatorio che il tempo dell'odio gli aveva assegnato, era qualcosa che andava ben al di là di maggioranze di governo e commissioni parlamentari d'inchiesta. E di nuovo qui tocca riaprire Massa e potere là dove Elias Canetti affronta le dinamiche primordiali dei re africani; e, sia pure con una punta di sgomento al ricordo che certi democristiani chiamavano Craxi “Bokassa”, e che sul legno dell'ascensore degli uffici del Psi di via Tomacelli una mano aveva inciso “Craxi Amin bianco”, si trova la storia del sovrano ugandese Kigala, che una volta morto doveva però ed era conveniente per tutti che rimanesse in questo mondo.

E allora il suo spirito prese dimora in un medium chiamato “Mandwa”, una sorta di Favino vocazionale e permanente, che doveva sembrare il re imitandolo in ogni particolare: aspetto, gesti, timbro di voce, espressione. Narra la leggenda che ogni tanto l'originale Kigala tornava presso il suo doppio e lo afferrava “per la testa” facendolo cadere in un vero e proprio stato di possessione: solo così non provava il rancore del morto; e anche la tribù, forse, che non aveva il cinematografo, riusciva a darsi pace.