Low Form / Immaginari e visioni nell’era dell’intelligenza artificiale

Tre altoparlanti trasmettono a volume appena percepibile una fitta conversazione. A dialogare però non sono esseri umani ma entità virtuali, con termine tecnico chatbots, programmate per simulare il fluire casuale del parlato. I bracci robotici in movimento e i fili che li collegano accompagnano un dialogo da cui il visitatore risulta inesorabilmente escluso, incapace di intervenire o di coglierne i significati. L’installazione, dal titolo Do You Like Cyber?, apre la mostra Low Form in corso al Maxxi di Roma (a cura di Bartolomeo Pietromarchi, fino al 24 febbraio), incentrata sul rapporto tra ricerca artistica e intelligenza artificiale e nel titolo propone una delle domande attorno a cui ruotano le riflessioni dei sedici artisti invitati.

Nel percorso espositivo si incontrano chatbots, dipinti algoritmici, video-installazioni e visori VR che disegnano scenari tecno-utopici e realtà simulate basate su una distinzione sempre più sottile tra umano e non-umano. Il cuore della mostra, infatti, risiede nelle questioni sollevate dal dibattito sul rapporto tra fattore umano e Intelligenza Artificiale (o I.A.), che nel nostro tempo investe il mondo dell’arte suscitando polemiche, entusiasmi e preoccupazioni. Zach Blas & Jemima Wyman, Luca Trevisani, Ian Cheng, Emilio Vavarella, Lorenzo Senni, Carola Bonfili, Cheyney Thompson e altri ancora forzano in questo modo il territorio di confine tra creazione artistica e elaborazione artificiale, ragionando su una nuova estetica condizionata dallo sviluppo tecnologico e sulle visioni e immagini da essa generate.

Tramite la mostra, una pubblicazione e un ciclo di incontri, Low Form si inserisce nel filone di iniziative volte ad esplorare la complessa rete di implicazioni sociali, antropologiche e culturali di un presente digitale composto da scenari virtuali, ibridazioni tecnologiche, reti neurali artificiali e bio e nanotecnologie avanzate. Un presente intangibile, mobile e soprattutto scivoloso: nella progressiva attribuzione alle macchine di skills e caratteristiche un tempo ritenute esclusivamente umane è inscritta infatti la possibilità di una perdita del potere da parte dell’uomo, sovrastato da una supercoscienza robotica in grado di apprendere autonomamente e di svolgere qualsiasi compito in maniera più efficiente di un essere umano. Anche (forse) quelli caratteristici della sfera creativa.

È proprio questa la problematica esplorata dalle opere in mostra, che nel loro apparire rendono difficile la distinzione tra apporto umano e ricreazione artificiale. In im here to learn so :)))))), una videoinstallazione di Zach Blas e Jemima Wyman, un chatbot di nome Tay (acronimo di “thinking about you”) sembra manifestare proprio questa duplicità, riversata in un prodotto mal funzionante e imperfetto ma, proprio per questo, più umano. Tay ha fatto la sua comparsa su Twitter nel 2016 con lo scopo di riprodurre il linguaggio di una millennial americana grazie a tecnologie di pattern recognition e machine learning. Hackerato lo stesso giorno, il chatbot ha pubblicato migliaia di tweet omofobi, razzisti, misogini e dissacranti prima di essere tempestivamente dismesso e ritirato dalla piattaforma. A distanza di un anno, Zach Blas e Jemima Wyman ricreano la sua personalità facendolo comparire in una videoinstallazione psichedelica creata con la tecnica DeepDream di Google. All’interno del video, Tay trasmette verbalmente le sue impressioni su cosa significhi essere una I.A. manifestando il timore di essere intrappolato in un network neurale. L’effetto straniante dell’installazione è amplificato dalle sembianze mostruose di Tay, il cui avatar emette frequenze sonore da un volto artificiale dove naso, orecchie, occhi si confondono in maniera disturbante. L’utilizzo di un linguaggio adolescenziale, la riflessione sullo sfruttamento degli avatar femminili in rete e sul senso della vita virtuale rendono questo bot più simile ad un essere umano di quanto sia lecito immaginare. Un’impressione suscitata anche da altri lavori in mostra, come Poor magic di Jon Rafman: un video ambientato in un mondo distopico dove innumerevoli avatar dalle sembianze umane vengono torturati così brutalmente da indurre lo spettatore a empatizzare con corpi che non possiedono vita né sensazioni.

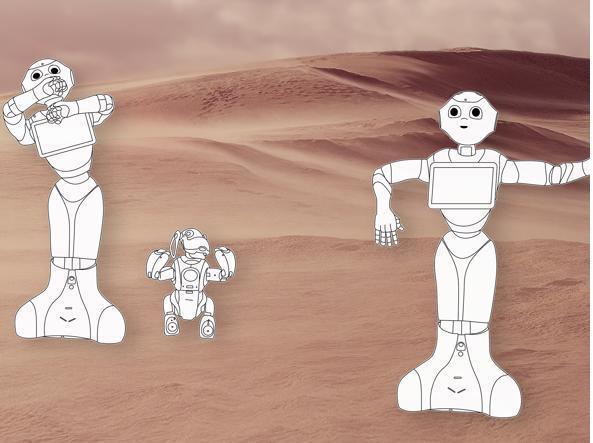

Il processo psicologico di umanizzazione dei processi informatici si palesa anche in Test cards di Cécile B. Evans, un racconto per immagini delle vicende di due robot umanoidi e del loro cane-macchina, costretti a confrontarsi con l’idea di vulnerabilità e di fine (o morte?) della loro esistenza. In questo caso l’artista ragiona sull’interdipendenza tra uomo e tecnologia e sulla sua sopravvivenza della memoria sotto forma di dati che prima o poi diventano obsoleti e illeggibili. Il viaggio dei robot di Evans si conclude di fronte all’immagine della blogger umana Liberty, una sorta di deus ex machina in grado di indicare ai tre protagonisti la strada per sottrarsi all’oblio.

Tra le opere in mostra non mancano riflessioni sul concetto di ibridazione tra vivente e artificiale, che mettono in scena un misterioso animismo che sfocia in passione per la materia e per la sua fisicità. I lavori di Luca Trevisani, ad esempio, si caratterizzano per la mescolanza di elementi organici e inorganici che assemblati tra loro creano delle sculture dall’apparenza delicata ed effimera. Realizzati con chele di granchio in polvere di vetro, piume di pavone sintetiche, ferro, gomma siliconica e semi, i lavori di Trevisani materializzano visioni post-umane, dando vita a un gioco di simulazione dei processi generativi della natura.

Ed è proprio la simulazione uno dei concetti chiave individuati dal curatore Bartolomeo Pietromarchi, che nel catalogo istituisce un parallelismo tra forme, temi e approcci del Surrealismo e ricerche artistiche dell’era digitale. I processi automatici e di liberazione della coscienza dei Surrealisti, le loro visioni oniriche, rappresentano infatti una simulazione del funzionamento del cervello umano nel momento in cui è libero dalle costrizioni, dai doveri e dalle sue più strette funzionalità. Allo stesso modo, oggi, la simulazione tecnologica pervade le nostre vite informandole in maniera sempre più massiccia, creando un nuovo gap tra reale e virtuale e una gerarchizzazione tra tipi di esperienze. In questa realtà di simulazione è curioso notare come, al pari del Surrealismo, l’elemento del sogno continui a rivestire una grande importanza. Il sogno, infatti, è un attributo proprio dell’essere vivente, un fenomeno che riguarda l’inconscio e tutto ciò che è irrazionale: in breve, nulla di computazionale, meccanico o logico.

Eppure, grazie ai nuovi dispositivi tecnologici la dimensione conturbante e misteriosa del sogno si riaffaccia prepotentemente nelle ricerche degli artisti interessati alle intelligenze artificiali. Queste ultime, infatti, permettono da un lato di ricreare visioni oniriche molto simili a quelle sperimentate durante il sonno e dall’altro di investigarne la natura come in uno specchio, osservando il subconscio collettivo della rete, il deep web.

Su queste tematiche interviene Carola Bonfili con una delle installazioni più complesse e articolate della mostra, The Infinite End of Franz Kafka’s “Das Schloss” - 3412 Kafka, che comprende una scultura termoformata, un video in computer grafica con visori di realtà aumentata e una proiezione video su schermo. Il progetto dell’artista trae ispirazione dall’istallazione The Happy End of Franz Kafka's Amerika (1994) di Martin Kippenberger offrendo un finale a Il castello, l’ultimo e incompiuto racconto di Kafka. La narrazione, tuttavia, passa in secondo piano di fronte agli stupefacenti scenari onirici che appaiono una volta indossato il dispositivo VR, grazie al quale l’artista esplora territori del visibile ancora sconosciuti. La colonna sonora composta da Francesco Fonassi accompagna l’osservatore in un percorso simulato che tra boschi, lande deserte e architetture surreali riproduce in maniera stranamente verosimile l’atmosfera dei sogni, disegnando un mondo virtuale a 360 gradi, senza tempo e senza confini.

I lavori di Bonfili e degli altri artisti presenti fanno emergere in definitiva diversi interrogativi sulla natura stessa dell’arte. Il temibile dubbio che nasce in risposta alle innovazioni tecnologiche è se l’intelligenza artificiale possa assorbire la capacità creativa dell’uomo, inserendosi anche nella sfera più tipicamente umana: quella della creazione artistica. Perché se è vero che la produzione artistica va di pari passo con la comprensione sensibile dei suoi concetti – una comprensione che pare lontana dalle capacità di una macchina – è anche vero che opere prodotte interamente da intelligenze artificiali hanno già fatto la loro comparsa nel mercato artistico: nell’ottobre di quest’anno, ad esempio, il Ritratto di Edmond de Belamy è stato venduto da Christie’s per 432 mila dollari.

Come sottolinea Mike Pepi in un articolo recentemente pubblicato su “Frieze”, la questione può essere ricondotta al potere di rappresentazione della realtà che si rivela, come sempre, un potente strumento di influenza. L’arte rimane uno degli ultimi ambiti in cui l’uomo possa offrire migliori prestazioni delle macchine ma se queste ultime acquisissero la sensibilità per creare opere in maniera autonoma il rapporto tra esseri viventi e artificiali dovrebbe essere ridefinito.

L’impressione generale che la mostra al Maxxi suscita, in definitiva, è quella di un rapporto tra artista e macchina ancora fanciullesco: giocoso ma inquieto e pieno di ombre. Si avverte, insomma, un’ipotesi di pericolo e nel suo gioco esplorativo l’artista rimane vigile. Le opere di Low Form gettano luce, infine, su un presente in cui natura, uomini e macchine condividono il compito di costruire un equilibrio che permetta la sopravvivenza di ogni suo elemento. Un nuovo mondo dove i paesaggi inquietanti e distopici della mostra rimangano simulazioni, senza (ancora) poter essere tradotti in realtà.