Anniversari / I cento anni di Poirot e la crisi del detective

Poirot compie cento anni, e se la passa benissimo. Più popolare che mai, con all’attivo diverse recenti miniserie; ristampe sempre in corso; e un nuovo adattamento di Assassinio sul Nilo in uscita nei prossimi mesi, nuovamente con Kenneth Branagh a dirigere e interpretare il celebre investigatore belga dopo il successo di Assassinio sull’Orient Express (2017). Non altrettanto bene, però, sta oggi la figura del detective classico: quando non ripete schemi consolidati, o appunto non si dà al remake di storie vecchie di decenni, appare sempre più sfocata. Messa in crisi dall’influenza della postmodernità sulla complex tv. Sostituita, in esempi molto rilevanti della cultura pop del nostro tempo, da poliziotti che non possono limitarsi a indagare un crimine: devono indagare se stessi, e persino il mondo di cui sono parte. Finendo inevitabilmente per perdersi.

Per arrivare a inquadrare questa crisi, però, è bene partire dal principio. E cioè appunto dall’anniversario. Il personaggio di Hercule Poirot nasce esattamente un secolo fa. Poirot a Styles Court (The Mysterious Affair at Styles) è il primo romanzo poliziesco di Agatha Christie, scritto nel 1916, durante la Prima guerra mondiale, ma pubblicato solo nell’ottobre del 1920. Poirot è un ex funzionario della polizia belga, assai eccentrico, un po’ fanatico, plausibilmente ossessivo-compulsivo. Rifugiatosi in Inghilterra a causa della Grande Guerra, metterà a frutto le proprie formidabili capacità investigative agendo come detective privato e risolvendo innumerevoli casi grazie alle proprie “celluline grigie” e a una ferrea fiducia nell’ordine e nel metodo. Lo dice lui stesso, fin da subito: “La fantasia è un'ottima serva, ma una pessima padrona. La spiegazione più semplice quasi sempre si rivela esatta”.

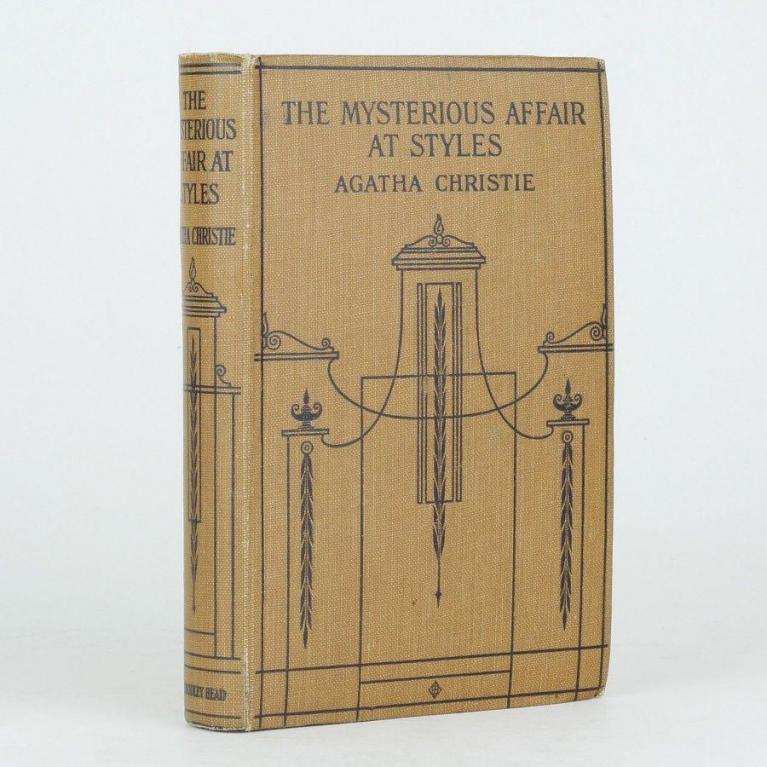

La prima edizione di The Mysterious Affair at Styles (Poirot a Styles Court), 1920.

Poirot avrà un successo enorme, comparendo in 33 romanzi e oltre 50 racconti. Finendo per essere interpretato – tra radio, cinema, tv – da attori del calibro di Orson Welles, Albert Finney, Peter Ustinov, Ian Holm, David Suchet, Alfred Molina, Kenneth Branagh, John Malkovich. E divenendo il prodotto di punta della golden age del poliziesco, tra gli anni Venti e Quaranta del Novecento (nel 1930 Agatha Christie inventa l’altra sua grande figura di detective, Miss Marple).

In Poirot tutto parla la lingua della simmetria, dell’ordine, di una fiducia immarcescibile nella civiltà e nelle sue regole: la cura dei baffi, il nodo della cravatta, l’appartamento in cui vive, o, perché no?, la tipologia e qualità della brioche per colazione.

Ma non nascono qui né il canone del giallo perfetto né quello dell’investigatore infallibile, trionfo di un modello positivista che riflette la fiducia nella ragione e nella scienza dell’epoca, tra ‘800 e prima parte del ‘900. La Christie si ispira dichiaratamente, oltre che a gialli minori dell’epoca, alle già popolarissime storie di Arthur Conan Doyle. Era stato lo scrittore scozzese a codificare in forma matura il detective privato, e soprattutto a popolarizzare questa figura in modo così forte da renderla iconica: creando il personaggio di Sherlock Holmes, nel 1887, con il racconto lungo Uno studio in rosso, modello di tutti gli sviluppi futuri del genere.

Ma prima ancora c’era stato Edgar Allan Poe. Con i racconti I delitti della Rue Morgue (1841), Il mistero di Marie Roget (1842) e La lettera rubata (1845) aveva impostato il primo vero schema della forma poliziesca tradizionale e inventato il primo detective compiuto, con la figura dell’eccentrico e brillante Auguste Dupin.

Illustrazione (1935) di Arthur Rackham per “I delitti della Rue Morgue”.

È facile individuare uno schema narrativo che accomuna la produzione dei tre autori, fino a cristallizzarsi in modello di riferimento per i decenni a venire. C’è un delitto, che si rivela complesso e sfuggente. La polizia arranca, innocenti vengono messi in mezzo. Entra in campo un investigatore privato, dotato di straordinarie abilità logico-deduttive grazie alle quali saprà risolvere l’enigma, individuare il colpevole, scagionare gli innocenti.

E questo schema narrativo si traduce perfettamente anche in termini ideologici: il fatto criminale rappresenta una violazione dell’ordine, uno strappo nel tessuto della realtà che ha bisogno di un’indagine razionale per essere ricucito, perché il disordine venga sanato.

Questo modello – il giallo classico con la sua fiducia nel potere risolutivo di un’indagine razionale – resiste nei decenni a mille cambiamenti, senza passare mai di moda. Sposandosi alle diverse successioni dei nuovi media di massa: dal feuilleton al cinema, dalla radio alla tv, fino ai videogame. E trovando il proprio habitat naturale nella produzione televisiva popolare del secondo Novecento. Il modello di indagine e soluzione di un mistero è infatti il più adatto alla tv, il medium rassicurante e familiare per eccellenza che progressivamente entra nelle case delle famiglie occidentali. E il meccanismo televisivo si sposa perfettamente a questa filosofia dell’ordine: 40/50 minuti per risolvere il mistero, assicurare alla giustizia il colpevole e mettere a posto le cose, lasciando così lo spettatore ben disposto ad andare serenamente a dormire.

Dai grandi classici come Le inchieste del commissario Maigret, Colombo, La signora in giallo, e poi le varie incarnazioni seriali e televisive di Sherlock Holmes, Poirot, Miss Marple – senza dimenticare naturalmente le 281 allucinanti puntate dell’Ispettore Derrick – per arrivare negli ultimi anni al trionfo dei gialli televisivi tecno-positivisti: da CSI (attivo negli anni 2000-2015, più gli spinoff), tutto incentrato sull’aspetto tecnico e scientifico del risolvere i crimini, a NCIS, che dal 2003 a oggi ha ammassato la bellezza di oltre 400 puntate e una marea di spinoff.

La postmodernità, però, ha saputo insidiare anche questo bastione dell’ordine cognitivo e culturale: la detective story come tentativo di esorcizzare il disordine del mondo. Minando la solidità del detective, l’indagatore, il risolutore di misteri, il castigatore di criminali, una delle figure archetipiche più forti e intrinsecamente rassicuranti del nostro immaginario. Gli esempi potrebbero essere molti, ma cito quattro serie tv emblematiche. Twin Peaks, Mindhunter, Too Old to Die Young, True Detective.

Jonathan Groff e Holt McCallany in “Mindhunter”.

Partiamo da Mindhunter (due stagioni a partire dal 2017): racconta l’origine del “serial killer”, o meglio la sua invenzione concettuale, con la nascita dell’unità di scienze comportamentali dell’FBI, tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli ‘80. È un approccio rivoluzionario: mai prima si era pensato che fosse possibile, o addirittura utile, entrare nella mente di un criminale, capire cosa pensi, cosa desideri. Ma questo ingresso nella mente del serial killer non arriva senza conseguenze.

Perché anche quando capiamo chi ha fatto cosa, anche quando il “mostro” viene catturato, questo non basta – come era sempre accaduto fino a quel momento – a riportare in equilibrio il mondo. La rottura dell’ordine è stata troppo grande per essere sanata; troppo oscuri i crimini; troppo disturbanti le motivazioni psicologiche. Diventa una minaccia costante, che incombe su di noi, continuando a generare inquietudine.

Inquietudine che un’altra serie aveva, parecchio tempo prima, sdoganato e portato con forza negli spazi fin lì angusti del piccolo schermo: Twin Peaks (1990-1991; 2017). Ne ho parlato ampiamente qui in occasione del trentennale dello show di David Lynch e Mark Frost, pochi mesi fa. Richiamo solo un elemento chiave: la dissoluzione del modello di indagine tradizionale operata dal protagonista, l’agente Cooper, va di pari passo con la deformazione e il radicale ampliamento del perimetro formale in cui in tv si poteva – doveva – raccontare una storia.

In Twin Peaks non esiste una soluzione, tanto meno univocamente rassicurante. L’usuale coerenza di genere viene smantellata. Lo spettatore diventa, da soggetto passivo, compartecipe nella costruzione di significati. Il mistero, più che risolto, deve essere abbracciato con meraviglia e stupore. Un’idea che Lynch non riuscì pienamente a sviluppare nel 1990, complici le pressioni produttive dell’epoca; ma che riuscirà a portare a compimento 25 anni dopo, nel 2017, con il terzo sorprendente capitolo della serie (Twin Peaks: the Return), aprendo a un modello di indagine pienamente metafisica.

Una semina raccolta subito, due anni dopo, da un’altra serie eccezionale e folle: Too Old to Die Young (2019), del visionario Nicolas Winding Refn. Qui l’indagine si fa quasi spirituale, trascendentale, in linea con l’estetica sfidante e appagante del brillante filmaker danese. L’identità forte del detective come risolutore viene messa completamente in crisi. Il cammino dell’eroe, un poliziotto che indaga sull’uccisione del suo partner, lo porta ad attraversare le tenebre del mondo; e alla fine ad abbracciare un percorso che potremmo definire, più che di indagine, di trascendenza. Attraverso dieci puntate intitolate ciascuna come uno dei Trionfi dei tarocchi, dal Diavolo (prima puntata) al Mondo (l’ultima), in un omaggio non casuale all’esoterismo di Alejandro Jodorowsky.

Stephen Dorff e Mahershala Ali in “True Detective” (terza stagione, 2019).

E arriviamo a True Detective (tre stagioni dal 2014). La serie che più ha contribuito a ridefinire la figura del detective nel nostro tempo, o meglio a ricrearla, darle nuova forma. Restituendoci, nelle sue tre stagioni, un detective che indaga sul mondo indossando lenti che sono quasi filosofiche. E lenti filosofiche concettualmente postmoderne: perché mentre indaga sul mondo, indaga su se stesso. Lo vediamo nella prima folgorante stagione, che racconta un’indagine lunga una vita. E in cui il protagonista, uno stazzonato detective, arriva a dire: “Non voglio più sapere niente. Questo è un mondo in cui niente viene mai risolto”. O a definire il proprio ruolo, la propria funzione, il mondo intero in questi termini: “Tutti hanno qualcosa che non va, tutti vogliono una confessione e una catarsi, e tutti siamo colpevoli”.

Una messa in crisi radicale delle solidità e delle certezze su cui si basa la gnoseologia investigativa del giallo: perché le cose funzionino, tanto il lettore quanto i personaggi devono condividere una fondamentale fiducia nella possibilità che il caso venga risolto. In True Detective i contorni dell’indagine sono sfumati. Il protagonista della terza stagione è un poliziotto che, ormai in declino senile, prova a riaprire un caso che decenni prima era rimasto insoluto: “La mia mente – dice – è un mucchio di pezzi mancanti. Non esiste certezza. Ma voglio conoscere tutta la storia”.

L'indagine sul delitto diventa così un’indagine sul mondo e un’indagine su se stessi: del detective su se stesso, e dello spettatore su se stesso. Un’indagine su se stessi da cui si finisce per risultare quasi sempre sconfitti. Sembra la trama di Edipo Re! La tragedia di Sofocle ha quasi 2500 anni, e per certi aspetti è la prima detective story della nostra letteratura. Edipo, re di Tebe, è costretto da una serie di accadimenti a indagare sull’uccisione del precedente sovrano, di cui ha preso il posto. L’omicidio è avvenuto moltissimi anni prima e non è stato mai chiarito. È, in termini attuali, un cold case. Il buon Edipo interroga testimoni, ricostruisce le tempistiche, poco alla volta chiarisce il quadro. E, alla fine della sua indagine, scopre di essere il colpevole che sta cercando: era stato lui ad uccidere, tanti anni prima, senza saperlo, il re di Tebe. Ignorando che fosse suo padre.

Franco Citti in “Edipo Re” (1967) di Pier Paolo Pasolini.

Se la cultura è un codice di massa per interpretare e leggere e digerire la realtà, forse, allora, nella costante rielaborazione che fa dei propri miti e delle proprie figure archetipiche, il detective di oggi è un po’ come lo sciamano, o il mago, o il sacerdote, o in certe culture il re taumaturgo, di ieri. Chiamato a fronteggiare le forze oscure che minacciano la stabilità del mondo e l’ordine sociale, a combatterle, a cercare di confinarle o di esorcizzarle.

Ma – ed ecco la trasformazione – lo sciamano di ieri scopre, oggi, di non essere separato dal mondo, e che il mondo è infestato di demoni. Che l’ordine una volta violato non può essere ristabilito facilmente. Che la ricerca può letteralmente consumare tutta un’esistenza, domandare in pegno la vita, o l’anima, reclamare la sanità mentale. Scopre che i demoni non sono solo fuori, sono anche e soprattutto dentro: dentro il suo mondo, dentro la sua stessa casa. E scopre che lui, l’investigatore / sciamano, non è soltanto attore e parte in causa di questo conflitto: ma che è lui stesso terreno di battaglia, posta in palio nella guerra che si combatte. E da questa guerra non si esce senza cicatrici.

Il detective postmoderno lo scopre, lo comprende, lo accetta. Ed è qui il suo eroismo: nell’accettare l’idea che compiere la propria missione significa doversi perdere. Nei labirinti della mente di Mindhunter, nelle paludi dell’anima di True Detective, nelle periferie senza fine di Too Old to Die Young o, come per l’agente Cooper in Twin Peaks, nella notte metafisica e senza tempo della Loggia Nera.