Speciale

Una matita per l'estate / L'anima nera della matita

Molti millenni addietro, l’autore delle pitture rupestri di Lascaux, in grotte buie, su tralicci incerti e traballanti, alla luce di fiaccole fumose alimentate da grassi dall’odore nauseabondo, seppe disegnare, su una superficie irregolare, figure di animali di eccezionale icasticità. In quelle condizioni, questo grande artista riuscì a raffigurare forme di svariate dimensioni di bovini con una sorprendente precisione nelle proporzioni, considerato che alcune figure disegnate misurano circa sei metri di lunghezza.

Pur avendo a disposizione materiali diversi come il gesso, il marnae le diverse tonalità di crete e ocra rosse, i pittori paleolitici, in generale, tranne alcuni sporadici casi, impiegavano prevalentemente il nero del carbone (testimonianza esemplare a riguardo è il cosiddetto “salone nero” della grotta di Niaux – Ariège – Francia) oppure il nero prodotto per calcinazione di ossa, corna e avorio, ai quali seguirà anche il nero di origine minerale, come l’ossido di manganese, che troviamo impiegato nella grotta di Lascaux. In alcuni casi, come nei dipinti della grotta di Chauvet, l’impiego del carbone nero non si limitava al delineamento dei contorni ma veniva utilizzato prevalentemente per il modellato chiaroscurale dei corpi dei cavalli e perfino per rendere la morbidezza della loro livrea. L’utilizzo così ricorrente del carbone nero nelle linee di contorno deve avere qualche significato che va ben oltre la ragione meramente ottica di favorire il maggior contrasto con lo sfondo. L’assoluta oscurità ambientale che regna nei cunicoli di queste grotte e la colorazione naturale delle stesse pareti rocciose avrebbero suggerito un pigmento molto chiaro come il gesso o il marna, un minerale sedimentario molto diffuso, composto di argilla e creta, che strofinato produce una traccia molto chiara. Come si spiega dunque questo utilizzo esclusivo del carbone? Perché più maneggevole e più a portata di mano del gesso?

Grotta di Chauvet, Gruppo di cavalli.

Si possono addurre svariate spiegazioni, e quelle forse più pregnanti simbolicamente vanno ben oltre il mero utilitarismo o la pigrizia operativa. Allo stato delle cose sussistono molti motivi per supporre che la scelta del carbone nero abbia radici più nella psiche che nella terra stessa. Un tentativo di avvicinamento ad una plausibile spiegazione ci obbliga a fare un esperimento mentale propedeutico e preliminare consistente nell’immedesimazione, ovvero nel cercare di rivivere in prima persona le condizioni materiali e psicologiche in cui questi pittori operavano: entriamo con l’immaginazione nella cavità di un cunicolo molto profondo e sempre più buio e mano amano che si avanza si fa sempre più forte la sensazione di essereinghiottiti dalle viscere della terra, da un abisso nero, segreto e dal quale non c’è ritorno, dove l’oscurità ha perso ogni proprietà ottica divenendo sempre più intensa. Di converso, si fa sempre più chiara la sensazione ditrovarsi, più che dentro, fuori dal mondo, in un luogo in cui anche il tempo smette di scorrere e si sospende. Qui tutto porta a vivere la dimensione esistenziale di chi si trova sul limite di una soglia assoluta, varcando la quale ci si aspetta di trovarsi immersi in un'altra realtà. In totale assenza di qualunque riferimento spaziotemporale è come muoversi in un ignoto altrove, nell’alterità di tutto il mondo noto che inavvertitamente svuota anche la nostra certezza di esserci: ci si ritrova a percepire l’assenza del non-essere.

All’interno di questo utero ancestrale della madre terra, sivive un’esperienza oltre le soglie sensoriali abituali: qui l’insondabile oscurità si fa tangibile, ci tocca però più nell’interno che dall’esterno e ci sorprende nel silenzio assoluto, rotto soltanto dal soffio del nostro respiro scandito in sintonia con il battito del cuore, la cui ritmica pulsazione risuona più all’interno della grotta che nel nostro petto: non si vede e non si sente nient’altro che questo primordiale pulsare della vita. In queste condizioni si percepisce in tutta la sua profondità simbolica il trascendente mistero della vita e della sua negazione,la morte: una condizione psichica in cui la percezione del prima (ciò che precede la vita) e quella del dopo (ciò che segue alla morte) si sovrappongono confondendosi una nell’altra.

La vita che compare dal nulla, nell’invisibile e inconoscibile nulla anche svanisce. La durata dell’esistenza di un uomo è quella di un’apparizione sulla superficie terrestre.

L’oscurità che ci avvolge è della stessa natura di quella del cielo notturno, che lo sguardo sgomenta, e si stempera nello stesso impenetrabile nero in cui inabissa la luce delle stelle. Muovendosi alla luce tremolante di qualche fiaccola di pietra, gli uomini che esploravano queste grotte non potevano evitare di imbattersi con la propria ombra proiettata sulle pareti illuminate, né con le ombre proiettate dalle rocce sporgenti, i cui profili si avvicendano e si connettono gli uni con gli altri, saltando fuori all’improvviso da dietro prominenti escrescenze rocciose, per poi scomparire in un antro insidioso, in una cavitàinattesa, suggestionando a tal punto l’immaginazione, con i loro fluttuanti cambiamenti di forma, continui scivolamenti e dislocamenti di posizione, da inscenare una pantomima di parvenze, una successione animata (cinematografica diremmo oggi) di sembianze,il cui dinamismo sembra conferire loro vita propria, come potrebbero averla soltanto gli spettri, le anime e gli spiriti. Si instaura così un’inevitabile assoggettamento dello sguardo alla forza evocativa di queste figure skiagrafiche che avanzano e scivolano all’indietro sfuggendo ad ogni tentativo di presa e di fissazione, tanto fisica quanto fisiognomica, trasformandosi in continuità, assumendo di volta in volta ora il profilo di un volto, ora quello di un animale, altre ancora quello di una presenza mostruosa.

Soltanto a seguito di questo esperimento mentale che impone di fare una tabula rasa di tutta la nostra cultura visuale e richiede di lavare il nostro sguardo, avvezzo a immagini di ogni tipo, si potrà tentare di coglier il senso che il pittore paleolitico attribuiva a questi fenomeni visivi, di un uomo cheviveva la condizione primigenia di essere pervaso dallo stupore di produrre e di vedere per la prima volta comparire dal nulla un’immagine, la prima immagine dell’umanità.

Il processo cognitivo primordiale, che deve aver formato e integrato il pensiero animistico primitivo, è quello analogico. Per la mentalità preistorica quindi in ogni cosa c’è un equivalente di qualcos’altro: un oggetto poteva essere percepito come la trasfigurazione in altro stato di ciò che significavano e rappresentavano per loro le ombre. Questo ci porta a fare delle congetture su quali oggetti possano costituireun differente statuto delle ombre: quello in cui anch’esse presentano un corpo. Il carbone sembra possedere tutti i requisiti per rappresentare una sorta di concrezione solida dell’ombra della vita, un’ombra non ottica, quindi, ma organica, che si produce quando la luce del fuoco ha divorato “la luce della vita”, impregnando nei corpi spenti il grado di oscurità più profondo che un materiale possa mai raggiungere, nel quale la quasi totale assenza di luce riflessa ne decreta lo stato di morte.

Nell’esperienza quotidiana di quegli uomini il carbone si presenta comeun residuo, quel che resta di una combustione, ovvero una tangibile e concreta presenza dell’anima nera delle piante e, per estensione, di tutto ciò che ha avuto una vita.

È in ragione di questo suo essere, in qualità dispoglia di ciò che aveva vita, che il carboneesercita la capacità di invocare la mano dell’uomo a fissare sui muri le ombre dei corpi, o delle immagini, contornandole con la sua stessa sostanza, al fine di permettere loro di evocarne la presenza. Talvolta essi compiono perfino dei tentativi di afferramento o di fissaggio di queste ombre sulla parete in cui appaiono, così come rivela l’ombra proiettata da una sporgenza di roccia che mostra di avere la sembianza di un bisonte: per conferire a quella sagoma scura l’aspetto dell’ombra di una presenza vera, il pittore ne ha completato il profilo aggiungendoci alcuni decisivi tratti di carbone. Un pigmento che traccia un segno della stessa nerezza del buio notturno, delle oscurità anfrattuose e delle stesse ombre. Questo perché il nero del carbone produce per affinità una continuità, agisce come un medium in senso letterale, con la stessa sostanza di cui sono fatte le ombre: nero sul nero nel nero.

Tutto si tiene insieme trasformando la contiguità in continuità che non ha nell’ottica, nel contrasto luministico, la sua ragion d’essere più vera, bensì nel senso ancestrale che il nero, i differenti stati della nerezza in questo contesto prospettano e proiettano nella mente dell’uomo paleolitico. Le proiezioni e le sovrapposizioni delle ombre avranno provocato nella mente di quegli uomini delle associazioni e delle condensazioni psichiche forse a noi inscrutabili e incomprensibili, ma avranno di certo inciso nella scelta dello strumento con cui il pittore decideva di tracciare il contorno di quelle presenze e delle stesse immagini degli animali. Il gesto di tracciare il contorno della forma di un animale con una linea nera è un gesto aurorale che segnala l’avvento di un salto evolutivo sul piano percettivo e cognitivo nella mente dell’uomo preistorico, che inaugura una nuova forma di relazione tra il sensibile e l’intelligibile, in grado di tenere insieme il finito con l’infinito, il pieno con il vuoto, il visibile con l’invisibile, il presente con l’assente, il reale con l’immaginario. Aver intuito che tra questi due piani di realtà, o due mondi, non sussiste una discontinuità e una distanza incolmabile, bensì una continuità, sancisce l’avvento del pensiero simbolico quale mezzo per far fronte all’ignoto e attribuire un senso all’assenza.

L’uomo percepisce che il senso di tutto ciò che gli sta intorno, dalle cose che vede e afferra con le mani non si esaurisce entro i limiti dell’esperienza diretta e immediata, e che la sua stessa esistenza ha avuto un’origine e avrà una fine che,sebbene continui a sfuggirgli, potrebbe iniziare a rivelare un qualche senso soltanto se concepita in continuità con il tutto, con ciò che non è, con il suo contrario,senza ridurla unicamente a quanto appare presente davanti ai suoi occhi. Prende così coscienza che il senso di tutto ciò che appare non è mai del tutto accessibile compiutamente, ma che in gran parte deriva da quanto permane ineffabilmente inapparente, immanentemente invisibile e mai del tutto esperibile dai sensi. Il senso di quanto è finito risiede in ciò che è infinito, quello di ciò che è visibile in quanto permane invisibile, quello di ciò che ha presenza in ciò che è assente, quello dell’immediato in ciò che è remoto, quello della vita nella sua negazione, la morte: la necessità di mantenersi in vita cacciando, cioè procurando la morte, uccidendo ciò che è vivo, evidenzia questa apparente contraddizione del “mors tua vita mea”.

William Kentridge è un pittore sudafricano che vive e lavora a Johannesburg, e per la realizzazione delle sue opere utilizza vari strumenti e tecnologie, dal disegno, alla fotografia, alla registrazione video, alla scultura, alla scenografia e regia teatrale: è un artista performativo, come si dice oggi.

Il suo testo “Sei lezioni di disegno” (Johan & Levi, Cremona 2016) è la trascrizione di sei “Norton Lectures” nella quale descrive e documenta ciò che possiamo interpretare come le confessioni creative della sua attività artistica. Con puntiglio descrive la sua metodologia operativa, le diverse fasi che vanno dal momento in cui affiorano le idee iniziali a quellerelative alle loro rielaborazioni; espone i materiali e i procedimenti tecnici con i quali progetta di realizzare l’opera finale con una accurata chiarezza didattica, quantunque si raccomandi di essere un artista e non un professore.

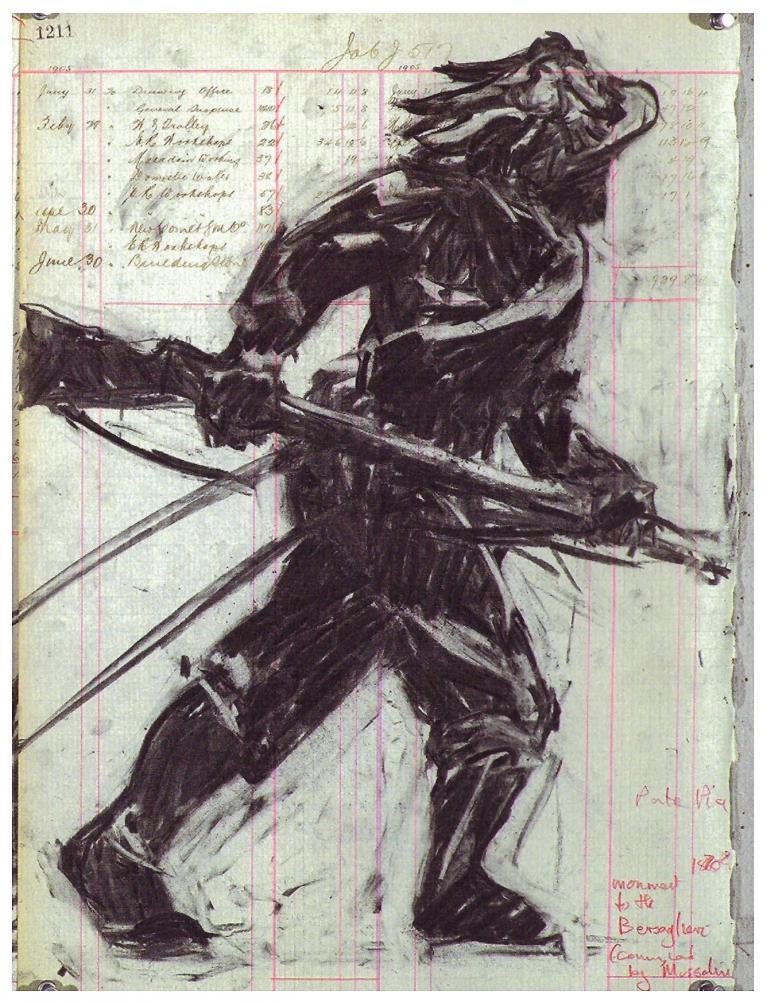

Kentridge, disegno a carboncino.

Kentridge, disegno a carboncino.

Tra i vari mezzi che utilizza durante questo progressivo avvicinamento alla realizzazione finale dell’opera il disegno a carboncino e a china è certamente quello che privilegia, al quale si affida costantemente e non soltanto perché il suo tratto nero possiede le caratteristiche grafiche e chiaroscurali che, meglio di altri, gli consentono di esprimersi in modo molto personale, con immediatezza e con sinteticità. La ragione per la quale Kentridge si affida a questo mezzo espressivo è dettata dal fatto che egli lo considera un’attività che sta tra il fare e il vedere, che permette di controllare e commisurare le soluzioni tecniche con la previsione degli esiti a cui daranno luogo.Il motivo ricorrente da cui ha inizio e al quale ritorna più volte in queste sei lezioni è rappresentato dalle ombre proiettate, riprendendolo dal brano arcinoto del mito della caverna di Platone, descritto dal filosofo greco nel libro VII° de La Repubblica.

Nel mito si narra di uomini imprigionati fin dall’infanzia con delle catene ai piedi e al collo, in modo che possano veder soltanto le ombre proiettate sulla parete che hanno davanti dalla luce alle loro spalle. Tra la sorgente luminosa e i prigionieri corre una strada lungo la quale degli altri uomini trasportano svariati oggetti, differenti per forma e per materiali, dei quali i prigionieri possono vedere unicamente le ombre. Per questi prigionieri incatenati la realtà consiste soltanto nelle ombre degli oggetti, ma se uno di loro venisse liberato e gli fosse concessa la possibilità di volgere gli occhi verso la luce, dice Platone, verrebbe irrimediabilmente abbagliato e incontrerebbe notevoli difficoltà nel vedere gli oggetti reali. Egli non sarebbe in grado di dire cosa effettivamente essi siano, e si troverebbe in un tale imbarazzo da pensare che le ombre che vedeva prima siano più vere degli oggetti reali che i suoi occhi stanno vedendo per la prima volta.

Questa immagine platonica del corteo di ombre è cruciale per il pittore sudafricano: la rivede in molte altre situazioni, dai ceppi dove venivano incatenati gli schiavi africani costretti a remare nel ventre buio delle navi che li trasportava in altri continenti; dagli eserciti di minatori che scavano in tunnel bui, ai cortei di rifugiati e migranti dei nostri tempi in fuga dalle guerre e dalle carestie. Il tema lo appassiona in modo particolare e lo ha portato a lavorare con sagome e ombre proiettate per un periodo lungo più di vent’anni. Le ombre, sostiene il pittore, in ragione dei loro limiti e delle loro fugacità ci obbligano a imparare a vedere, a compiere un atto generativo per costruire la forma degli oggetti che proiettano; ci costringono a fare dei salti concettuali per completare le loro immagini e “tutto ciò stimola una consapevolezza del nostro agire, nel quale riconosciamo la parte attiva che compiamo nel vedere, (…) la comprensione di ciò che non si vede, la consapevolezza dei limiti del vedere (…)Concediamoci di non essere né i prigionieri nella caverna, incapaci di comprendere quello che vediamo, né l’onnisciente filosofo che ritorna alla caverna con tutte le sue certezze. Concediamoci di abitare la terra di mezzo, lo spazio tra ciò che vediamo sul muro e la forma che inventiamo dietro la retina.”

Lo strumento grafico preferito dal pittore è il carboncino, vuoi per la sua duttilità che per la profondità del nero che conferisce alla traccia, a cui affida il compito di visualizzare lo spessore del tempo, la sua materializzazione. Il pittore parte da una considerazione tecnica di cui, generalmente, chi non dipinge non tiene conto, quella cioè di tenere presente che una cosa vista di sfuggita per un istante, spesso richiede magari un giorno, o molto di più, per essere disegnata. Questo fa sì che il tempo rallenti ed esca dall’immagine disegnata. Tuttavia il disegno a carboncino offre altre soluzioni per trattenere la presenza del tempo, ispessendolo e conferendogli perfino una materialità. “Il carboncino si cancella facilmente, ma lascia sempre una traccia. La carta è dura e si può eliminare il tratto, ridisegnare, cancellare ancora, senza alterare la struttura, sebbene si veda il danno. La cancellazione non è mai totale. Resta tra le fibre della carta una sagoma grigia di polvere di carboncino, un fantasma dell’immagine prima del cambiamento.” Riprendendo il processo con la telecamera si ha la registrazione della trasformazione “del tempo nella polvere di carboncino. (…) La cancellatura imperfetta non è artificiosa, non è un effetto supplementare. È quanto ci propone il processo creativo.”

Il tema delle ombre proiettate costituisce l’idea, il mezzo e l’opera, della progettazione e della realizzazione del suo intervento sul muraglione del Lungotevere da Ponte Sisto a Ponte Mazzini a Roma, una parete di travertino alta 10 e lunga 550 metri, inaugurato il 21 aprile 2016. Le figure di Triumphs and Laments, “Trionfi e Lamenti”si possono vedere come una sorta di murale “in negativo”, sul piano formale equivalente all’impronta in negativo della mano preistorica impressa sulle pareti di molte grotte del paleolitico, anche se in questo caso le immagini vengono prodotte tramite un procedimento di lavaggio dello sfondo, ovvero mediante un processo di asportazione dello strato di sporco che nel tempo si è depositato sulla superficie del muro.

Queste immagini sono il prodotto di una intensificazione spaziale del tempo: sono ombre nere dipinte dal carbone della storia. Su di esse il pittore sudafricano ha progettato e realizzato un altro corteo durante l’inaugurazione dell’evento, un corteo di ombre proiettate dalle sagome tenute in mano come vessilli da figuranti che, dalle due estremità della parete, si dirigevano a passo lento verso il centro del percorso, accompagnati e sostenuti da un concerto di suoni e vocalizzi, imprecazioni ed esultazioni. La sovrapposizione delle ombre ottiche, fluide e mutevoli, su quelle impresse sulla parete, fisse e definitive, creava un dialogo non soltanto ottico ma anche storico tra le ombre del tempo-passato e quelle del tempo-presente. Le ombre proiettate dalle stesse sagome che precedentemente sono servite da stencil per quelle dipinte inscenano in contrapposizione a quest’ultime una sorta di fluidificazione dello spazio, ridotto a far da argine allo scorrere del tempo, al susseguirsi degli eventi, metafora della storia di Roma che come l’acqua del Tevere continua a scorrergli dentro.

Si viene quindi a determinare una apparente conflittualità spazio-temporale tra i due cortei di ombre, che, invece, di fatto coesistono e dialogano tra di loro esaltando le reciproche funzioni comunicative ed espressive: il fluire delle ombre ottiche del presente sopra quelle pittoriche del passato, con il suo gioco di chiari scuri trasfigura l’interdipendenza dei significati delle luci, i trionfi, con quelli delle ombre, i lamenti. Come per gli eventi storici di ogni epoca, i primi devono sempre essere visti come la causa dei secondi. Le ombre dipinte del tempo-passato ci ricordano che la memoria di ogni impresa non deve riguardare solo le sue luci ma deve proiettare nel presente anche le sue ombre, e che questo valga da monitoanche per il tempo-presente, nel quale lo spettacolo del progresso tende ad esaltare le luci e a nascondere le ombre che proietta, che comunque non svaniscono ma continuano ad annidarsi nella coscienza storica. A poco serve tentare di rimuoverle.

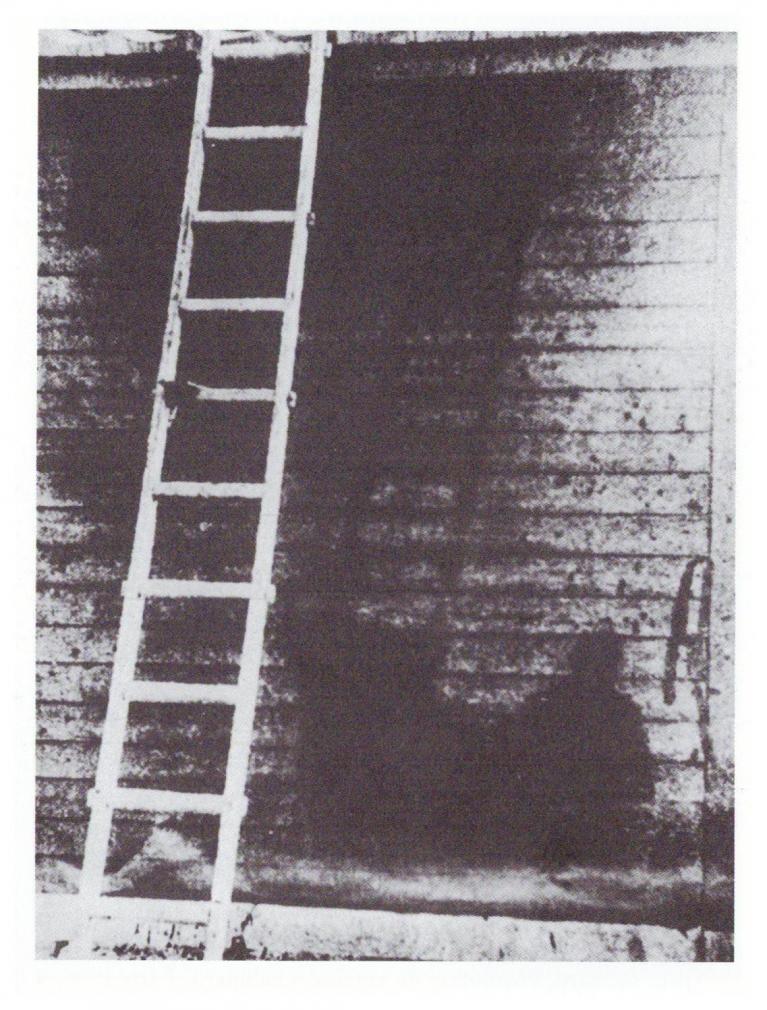

A testimonianza di questo vano tentativo di rimozione troviamo ancora una volta l‘immagine fotografica di un’ombra impressa dall’anima del carbone.

L’ombra di Hiroshima è la sagoma nera della scala e del corpo di una sentinella dissolti e impressi sulla parete di una casa dall’intensità distruttiva del flash avvampante irradiato dall’esplosione della bomba atomica sganciata da 580 metri di altezza dall’aereo Enola Gay, delle forze Armate degli Stati Uniti, il 6 agosto del 1945. Quest’ombra proiettata (?), o sarebbe meglio dire impressa, dall’esplosione di un piccolo sole cosmico, una versione miniaturizzata del Big Bang originario, vuole essere un monito a futura memoria contro l’irresponsabile arroganza dell’uomo, che continua a non avere alcuna consapevolezza delle conseguenze irreversibili dell’uso delle armi atomiche: carbonizzare l’intera natura e con essa anche il genere umano. L’ombra di Hiroshima, a tutti gli effetti un’immagine acheropita, non prodotta dalla mano dell’uomo, è senza dubbio un’icona della modernità il cui statuto sollecita delle riflessioni su molti suoi aspetti: da quello fisico a quello ottico, da quello politico a quello simbolico, da quello percettivo a quello estetico.

Hiroshima, Foto US Air Force.

Hiroshima, Foto US Air Force.

Di cosa è fatta questa ombra? Innanzitutto rileviamo che possiede una singolare proprietà: essa permane anche dopo che la luce dell’esplosione si è spenta e ancorché non siano più presenti i corpi degli oggetti che l’hanno proiettata. Questo ci dice che non è il prodotto di un semplice fenomeno ottico, ma che la sua produzione chiama in causa anche fenomeni termici e chimici. Del corpo della sentinella, che ha fatto da schermo alla vampata di calore che ha sbiancato la parete per tutto lo spazio del suo intorno, non rimane niente, se non questo “disegno fotogenico”, come l’avrebbe definito W. H. Fox Talbot nel suo The Pencil of Nature (1844),letteralmente stampato dal flah atomico che cancella il suo soggetto nell’istante stesso in cui lo fotografa. Così lo definisce Jean-Christophe Bailly nella sua magistrale descrizione, contenuta in L’istante e la sua ombra (Bruno Mondadori, Milano 2010), nella quale aggiunge: “quest’uomo scomparso, cancellato e presente, questo ricordo di uomo, polvere d’essere dispersa, questa sentinella (…) veglia in effetti al di là del tempo che l’ha spazzata via: di per se stessa e come un assoluto della fotografia, non è il tale o il talaltro individuo anonimo, è l’intera specie umana.”

Sul piano strettamente materico, quindi, quest’ombra è la stampa a impressione della polvere residua del corpo carbonizzato; è l’icona dell’anima nera di quel carbone, fissata per l’eternità sulla pelle stessa del mondo e destinata a documentare la fine della storia. Con essa possiamo dire che il carbone ha compiuto il suo ciclo, dipingendo con la sua polvere nera l’intera evoluzione dell’umanità.

Le altre matite:

Aldo Zargani, La matita del fato

Giovanna Durì, La prima matita e le sue compagne

Maria Luisa Ghianda, Histoire d’H (di B e di F)

Guido Scarabottolo, Perdonare gli errori

La redazione, Una matita per l'estate. Il concorso doppiozero