Manipolatori della gravità / Per noi entusiasti del volo

Luci viste dallo spazio.

Cittadini alle strette, impiegati malpagati, cuori palpitanti, fiduciosi del rosario, fidanzate insoddisfatte, rivoluzionari mancati (e chi non fosse in elenco pur sentendosi in diritto, abbia la pazienza di aggiungere in calce il proprio nome), voi tutti insomma, noi tutti per essere precisi, non disperiamo: l’ora del viver leggero si appresta. Imminente e radiosa. Plausibile ed elegante. Come non mai.

Si sa, nella vita ognuno contribuisce come può all’avverarsi dei propri desideri: letterine sotto il cuscino, speranze in soffitta, segreti nel cuore. Schiacciati dal peso del trantran quotidiano, del resto, non sembra ci resti molto altro da fare. Dalle nostre parti i giorni si presentano gravosi e opprimenti: non più l’agile elefante che la cosmologia zen vedeva in equilibrio su una zampa – mistico e leggerissimo – a reggere sereno i destini del mondo. No, nulla di tutto questo. Semmai l’opposto: un pachidermico rinoceronte di ritorno dall’era glaciale (o più probabilmente dal bancone surgelati del supermercato vicino casa) che si siede noncurante sulle nostre vite schiattandole sotto il peso di un interminabile elenco d’incombenze in scadenza (commercialisti, bollette, tradimenti e sogni infranti).

È in momenti del genere che più che mai avvertiamo il bisogno di liberarci dei pesi in eccesso, di ritrovare la nostra forma eterea, la nostra propensione alla vetta: in breve, la voglia di alzarsi in volo verso quelle ariosità dove la vita è più gaia, più serena, più felice e soprattutto più divertente.

Chi adesso dunque stesse in effetti valutando l’ipotesi di tentare l’oltraggioso gesto del dar ali ai propri desideri, vedrà con interesse il bel volumetto edito da Sellerio e scritto da Errico Buonanno. Per tre ragioni almeno: è bello, è scritto bene, e s’intitola Vite straordinarie di uomini volanti. Un piacere per la lettura e l’immaginazione. Vi si racconta, tra le tante cose, la vita di Giuseppe da Copertino, santo protettore degli aviatori, natìo di un paesino della Puglia che richiama una certa assonanza con la più celebre città californiana di Cupertino: che infatti alla Apple deve la celebrità e al santo pugliese il nome.

La storia di Giuseppe si svolge poco dopo il 1600. Nei giorni in cui lui, giovane svampito di scarso intelletto, scopre di poter volare. Nel vederlo, la folla si stupisce. Dà spettacolo a messa, nel convento dove è stato accolto: cibo e letto in cambio di preghiere e faccende da sbrigare. C’è scompiglio tra i monacelli. Giuseppe da Copertino è “beoto”, scemotto. Tentano di riportarlo giù, che almeno non vada a sbattere sull’altare o, peggio, sulla santissima statua della Madonna. Ma lui è così tonto che neanche sa ascoltarli. Resta in contemplazione, con lo sguardo al cielo. Anche il volare gli capita per caso, senza intenzione, privo di maestria, talento o intenzione: che infatti preferirebbe restarsene a terra per evitare lo scandalo e danni al sacro mobilio ecclesiale.

Alla storia di Giuseppe da Copertino, Carmelo Bene dedicò una sceneggiatura per un film mai realizzato: «Pare che voliam o e ci uniamo a Dio. Ma il demonio ci tiene legati come li figlioli tengono legato qualche augello. Quell’augello, avendo il filo legato, vola sopra ma appena è tirato dal padrone torna a cascare. Così il demonio tiene legati noi. Per non cascare più, bisogna tagliare lo filo».

Tagliare il filo! Roba da santi! Miracolo da devoti. E infatti molti sono devoti tra quelli delle vite straordinarie. Non tutti, però. Nel libro figurano anche streghe, inventori e fanciulle. Il monaco benedettino La Teste racconta di una ragazza del popolo a cui capitava di volare all’improvviso: «di tanto in tanto si levava a sette o otto piedi d’altezza dal pavimento; e una volta elevandosi, portò a tre piedi da terra due persone che cercavano di trattenerla con tutte la loro forze. Quando la signorina andava in alto, le gonne e le camicie le si ripiegavano da sole sulla testa». E c’è da credere – mi sento di aggiungere – che il prodigio, o quanto meno l’interesse, sarà stato più in quell’inatteso svestirsi, in quell’involontario regalo alla voluttà degli accorsi, piuttosto che nella lievitazione in sé: la quale certo miracolo era, ma che a confronto di quel mostrarsi di grazie sembrava quasi un miracolo minore.

Nikolay Tikhomirov, Zero gravity.

Comico o piccante che possa suonare, l’aneddoto di cui riferisce il benedettino La Teste è però di scarso ausilio per chi ancora attende di prendere il volo. E lo stesso si potrebbe dire per le altre prodigiose vite di cui si riferisce nel libro. Nell’elenco non trovo infatti casi rassicuranti. A ben guardare si tratta perlopiù di voli mancati. Sono voli redarguiti, nella maggior parte dei casi ricondotti al disastro della gravità: un elenco che annovera suore che s’alzano in cielo senza sapere come ciò accada, inventori d’ali che precipitano alla prima dimostrazione, sovrani trasportati da aquile che mai riporteranno il collo sano a palazzo, e altri voli mal finiti; c’è anche la disarmante imperizia pirica del mandarino Wan Hu che nella Cina del primo secolo tentò di raggiungere la superficie lunare applicando quarantasette razzi a una poltrona. Si sedette, accese la miccia e tre secondi dopo esplose in un grande botto d’artificio. Lo ritrovarono – annerito, fumoso e stecchito – qualche metro più in là. E tuttavia ancora ben lontano dalla Luna.

Non ebbe sorte migliore Franz Reichelt in tempi più recenti. Austriaco di Vienna, nato nel 1879, a lui si deve l’invenzione di un abito munito di pieghe capaci di aprirsi a paracadute. I manichini che aveva lanciato nel corso delle prove avevano offerto timide controindicazioni in merito agli esiti: si erano frantumati al suolo come vasi di terracotta. Ma Reichelt era un uomo dalle idee scarsamente influenzabili. Il paracadute gli pareva un’idea geniale. La sua invenzione avrebbe cambiato il modo pensare lo spazio aereo che separa il volere di Dio dall’agire degli uomini. «Voglio tentare io stesso l’esperimento», dichiarò ai giornali mentre si apprestava a salire le scale della Torre Eiffel in un freddo mattino del 1912. Il “sarto volante” stava per rendere giustizia alle cuciture dei suoi vestiti. «Vedrete come i miei 62 chili e il mio paracadute daranno alle vostre critiche la più decisa delle smentite!”. Si lanciò con aria sicura e soddisfatta. E spiattellò in un funerario tonfo al suolo quel che restava dei suoi giorni!

Wan Hu tenta di raggiungere la Luna.

Vi sentite incoraggiati? Io ammetto di no. Il libro che cito è scritto con un’eleganza che non si trova facilmente in giro, ma per i nostri usi servono casi più affidabili. Nessuno può sentirsi davvero in vena di voli finché confida su un prontuario di lanci così malriusciti. Eppure, la bellezza delle pagine che leggo mi appassiona e mi spinge a non cedere al disfattismo. Dunque, come antidoto ai bonari disastri dei voli citati vorrei avanzare qualche rimedio. La ragione dei loro fallimenti infatti è chiara ed emendabile.

Il primo problema che incontrano questi volatori di scarso talento è che tendono subito verso l’alto, provano a fuggire la loro pesantezza senza rendersi conto di quanto questa gli rimanga appiccicata addosso. La loro inconsapevolezza, lungi dall’essere un’ingenua evasione, si rivela una condanna al ritorno funesto. Per essere veramente leggeri bisognerebbe infatti digerire la propria pesantezza, l’inevitabile fardello che la vita c’impone. Astenersi, astrarsi, distrarsi sono rimedi di poco conto. Una volta presa la via dell’ascensione ci si rende presto conto che una cordicella, tenace come un tendine, ci àncora al suolo, pronta a riportarci giù rovinosamente. La storia di Giuseppe di Copertino è illustrata nel libro nella sua versione originale; se io invece, nel riportarla, mi sono ispirato ai miei ricordi dell’opera di Carmelo Bene è perché rendono bene il senso di una convinzione: siamo legati con mille budelli che ci tengono costretti al suolo e se vogliamo cercare ariosità più soddisfacenti non è gonfiando la nostra candida inconsapevolezza che potremo trasformarci in creature aerostatiche, ma solo affrontando la fatica di andare in direzione inversa: verso il basso, in giù, a cercare il punto dove quei laccioli sono piantati.

Si tratta insomma di fare i conti con la nostra Necessità, quella che i greci chiamavano Ananke. È la dea del destino, del fato inalterabile. In altri usi essa corrisponde alle leggi della Natura, quelle che con linguaggio moderno chiamano in causa gli istinti.

Platone narra delle anime il cui fato è assegnato in presenza della dea, che presiede con le sue figlie a una scelta di cui ognuno di noi è artefice. In chiave psicologica possiamo vedere Ananke come la Necessità che si impone nelle vite di ognuno, il destino al quale a volte ci sentiamo faticosamente condannati. Per molti di noi, Ananke coincide con una difficoltà del vivere che ci sembra ingiusta e tediosa, qualcosa da cui vorremmo fuggire per poter essere finalmente in un luogo che non sia quello che ci è toccato, ma che diventi piuttosto ciò che per noi abbiamo e continuiamo a desiderare. È questo in fondo il fascino del volo, della leggerezza. Senza una simile prospettiva si tratta solo di spettacolo, d’intrattenimento.

Ma un volo del genere necessita di un fare omeopatico, alchemico: il simile si cura con il simile. Se dalla gravità della vita ci si vuole alleggerire è verso la gravità che bisogna andare, non in direzione contraria. È il viaggio verso la pesantezza, la fatica di affrontarla, come scomporla in parti e trasformala.

Credo che James Hillman indicasse questa via quando parlò dell’Ananke in occasione di una conferenza tenuta nel 1974 e in tempi più recenti inserita nella raccolta Mythic Figures, in Italia uscita in una bella edizione Adelphi.

Scriveva: «Fondamentali per la psicologia del profondo sono il dolore, l’afflizione, il disordine, la peculiarità: insomma, la “psicologia anormale” ovvero la “psicopatologia”. […] La parola latina per anànke è necessitas. Anche qui troviamo l’idea di «legame stretto» o «vincolo stretto», per esempio i vincoli di parentela, i legami di sangue. Questo sta a indicare che i rapporti familiari e i legami che stringiamo nel nostro mondo personale rappresentano alcuni dei modi in cui noi esperiamo la forza della necessità. […] I tentativi di liberarci dai vincoli personali sono tentativi di sfuggire allo stringente cerchio di Anànke».

Hillman porta poi il discorso su considerazioni cliniche. Io qui, rimanendo su un piano più diffuso e filosofico, vorrei estrapolare invece un passaggio della conferenza che ben si accorda al nostro desiderio di fuggire la pesantezza: «La dipendenza di tutte le cose dalle catene limitanti di Necessità è espressa, nella cosmologia orfica, anche in un’altra immagine più mite. Infatti, l’idea di Zeus che governa il mondo in stretta collaborazione con Ananke (Euripide, Alcesti, vv. 978-79) diventa con l’orfismo l’immagine di Zeus con la sua nutrice Adrastea, che è un altro nome di Ananke. Adrastea è la nutrice di Zeus, il quale, succhiando dal seno della necessità, assorbe con quel latte il proprio potere e la propria saggezza. […] Questa immagine orfica rivela la possibilità di un rapporto

di amore e di nutrizione con la necessità. Qui la relazione con il suo potere è vista non tanto come servitù oppressiva quanto come dipendenza dal latte dell’anima madre-figlia».

Un rapporto di amore e di nutrizione con la necessità. Il dato per noi interessante è a mio parere questo. Se vogliamo disfarci della pesantezza di un presente che appare ineluttabile e doloroso dobbiamo nutrirci delle occasioni che esso ci offre. Questo modo di procedere ci permette di masticare la necessità che ci è toccata, di scomporla, digerirla: in definitiva, di trasformarla. Scopriremo allora che alcune delle sue parti sono ineludibili. Sono le parti che Jung riconduceva agli archetipi: il bisogno di amore, il bisogno di essere significativi, il bisogno del cambiamento ecc. Un’altra compente della necessità è invece fatta di elementi contingenti, modificabili. Essi sono duri e persistenti solo perché creduti tali. Gran parte dei vincoli che ci tengono legati a una vita faticosa sono costruiti dalla nostra mente e noi ne siamo i più convinti assertori, i difensori indefessi.

Cielo.

Sulle opportunità dell’incontro con la propria Ananke ritornerò tra poco. Prima, avviandomi alla conclusione, vorrei parlare di altri due errori che commettono i volatori senza speranze finora citati. Il secondo problema che essi incontrano è che tentano voli troppo difficili. Nel caso di quelli mistici, per esempio, non basta un po’ di santità per renderli veramente efficaci e sublimi. Per poterli compiere, bisognerebbe avvicinarsi alla condizione del divino con una prossimità tale che manca a molti degli improvvisati frequentatori di reliquie, come del resto anche a noi. Né le cose sono diverse nel caso invece dei voli per così dire scientifici: macchine volanti, sedie propulsive, palloni aerostatici et similia richiedono un distacco empirico che non si trova negli entusiasti del volo. Serve un calcolo meticoloso e scettico per portare questi congegni a compiere viaggi aerostatici con qualche margine di significativa sicurezza. Paradossalmente, solo chi non crede nelle possibilità del volo può costruire – confutazione dopo confutazione – una macchina davvero resistente alle possibili smentite della gravità!

Se mi è concesso dunque azzardare un parere disincantato, consiglierei a chi ha vedute aeree di darsi a voli più naturali. Tra questo ve n’è uno che tutti possiamo allestire facilmente. Ed è proprio la sua assenza nell’elenco dei casi citati che mi ha messo in sospetto.

Il volo che manca è quello che più di tutti mi piace. È il volo degli amanti di Chagall. Le due tenere, forse persino ingenue figure di amanti che abbracciati l’un l’altro si alzano sopra la città e la campagna. Certo, non sono più consapevoli delle arti aeronautiche di quanto non lo siano molti altri dilettanti. Ma si affidano a una magia che non conosce impedimento, che non subisce disfatta. Poggiano su una forza non meno potente della conoscenza: l’amore.

Quando si rimane col respiro nel respiro, in quel palpitar d’emozioni che sta dalla parte degli amanti, non c’è fatica o inciampo che possa sottrarci al cielo delle nostre fantasie. Perché il volo, l’essere altrove, è un modo di amarsi ancor prima che un’eventualità della fisica. E per spiccarlo basta solo un bacio. Un bacio vero.

Gli amanti in volo di Chagall del dipinto “Sulla città”, 1918.

Certo, non tutti in amore possiamo essere gli aspiranti volatori. Per chi di tale ausilio fosse al momento sfornito consiglio la svolta di Alice, la via dello specchio. C’è un luogo, oltre la banale realtà che ci circonda, dove si possono domare tigri, si può viaggiare oltre i mari, si può prendere il tè in compagnia di sconosciuti dalle idee lievitanti. È un mondo che abbiamo a fianco costantemente. Si tratta giusto di aprire la pagina e tuffarsi: dall’altra parte del foglio saremo di già in volo.

Infine, c’è un ultimo errore che commettono i santarelli galleggianti e i visionari ottimisti: si concentrano troppo sul volo, sul rimanere in quota. Come conseguenza si espongono alla défaillance: finché ci credono restano lì, se ne dubitano precipitano. Il problema è che così facendo dimenticano il prima e il dopo che sono invece le parti più belle del volare. Del volo, ciò che conta veramente è il prima, la progettazione, e il dopo, l’arrivo in un altrove. Se ce ne stiamo a galleggiare sopra le nostre sventure non possiamo che essere attratti dal ritornare a terra. La disgrazia del quotidiano ci attrare irreversibilmente. Il volo invece dev’essere un’avventura, una mossa rapida, un gioco di prestigio per un viaggio, per una trasformazione.

Per questo mentre adesso passeggio davanti al centro Pompidou di Parigi ricordo un artista di cui anni fa vidi l’opera proprio qui al Beaubourg. Era scavata nel muro. Rappresentava una piccola stanza, una cameretta piena di disegni e appunti appesi alle pareti. I disegni erano calcoli, traiettorie, ipotesi balistiche, numeri sull’inerzia dei corpi. Erano studi preparatori per ciò che l’abitante di quel monovano stava per compiere. Sui fogli apparivano linee e curve che da terra si spingevano verso l’alto, traiettorie e stime sul movimento da compiere. Una fionda a dimensione d’uomo era appesa al soffitto e pendolava sopra il lettino. A terra c’erano resti di calcinacci e parti di muratura caduti in terra.

L’opera esposta s’intitolava L’uomo che aveva progettato di andare sulla Luna, o qualcosa del genere che adesso non ricordo bene. E il progetto doveva avere funzionato veramente perché guardando in alto era possibile capire la causa dei calcinacci sul pavimento: un grosso buco nel soffitto lasciava capire che la fionda aveva da poco sparato il suo ideatore nelle alte ariosità. La forza elastica di quell’opera ben congegnata aveva evidentemente proiettato l’inquilino verso nuove altitudini, ormai svanito dell’appartamento. Di lui non c’era traccia. Né sul soffitto né nella stanza del museo adiacente alla sua. L’esperimento era riuscito e l’ignoto artista era già altrove, là dove la sua fantasia esposta al Beaubourg gli aveva permesso di arrivare.

Così, mentre adesso passeggio davanti al museo, ripenso a Renzo Piano che con Calvino condivide la passione per i mattoni della leggerezza: il togliere nel costruire. Penso a questi manipolatori della gravità, al loro essere riusciti a portarsi altrove sulle ali della propria consapevolezza del volo.

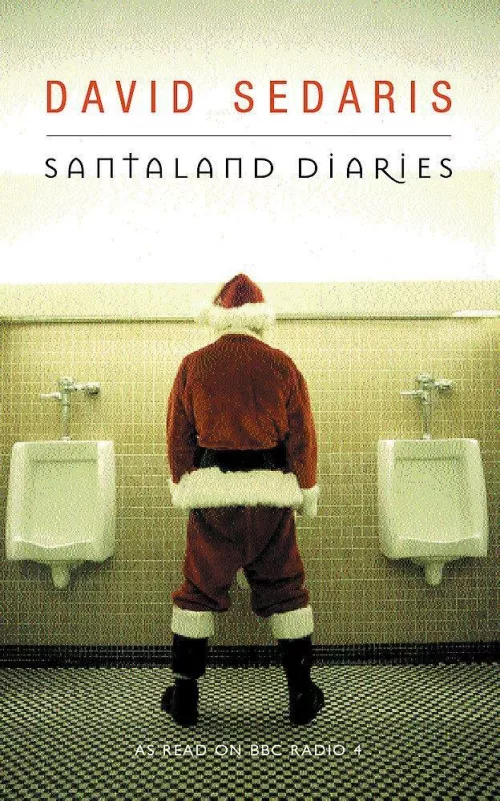

Ed è forse un caso (o un’allucinazione?) che mentre mi soffermo su queste considerazioni vedo passarmi davanti un volto noto: è lo scrittore David Sedaris, di cui conosco il primo volo. Al tempo faceva il commesso in un centro commerciale di una cittadina anonima degli Stati Uniti. Vestito da Babbo Natale intratteneva i clienti.

Era la sua ananke, la sua condizione di necessità: un lavoro poco soddisfacente in un luogo poco interessante. Per consolarsi di quei giorni natalizi non proprio esaltanti Sedaris scriveva per sé una sorta di diario delle disavventure del suo lavoro, di quel suo costante scontrarsi con la sua ananke, la sua necessità. Spesso la sera ne dava lettura ad alta voce agli amici nel pub dove andava a rilassarsi di ritorno dai grandi magazzini. Fu una di quelle occasioni che per caso una donna lo notò. Era una giornalista radiofonica. Gli chiese di andare in radio l’indomani – il giorno della vigilia di Natale – per leggere della sua giornata di lavoro, delle disavventure che, con cappello rosso in testa e barba bianca al volto, gli toccava subire sotto le insidie di bambinetti in vena di capricci e famiglie stressate dallo shopping convulsivo.

Sedaris andò e lesse. E in quel momento preciso, mentre raccontava della sua necessità, dell’ananke che gli era toccata, prese a volare, raggiungendo un luogo da dove la vita gli si sarebbe presentata del tutto diversa, del tutto inattesa.

Se un santo protettore dei volatori dev’esserci, io a Giuseppe da Copertino preferirei Sedaris. O meglio, il suo alter ego letterario: il suo Babbo Natale di periferia che affronta la propria ananke e cerca un luccichio poetico tra tanta vita ordinaria. Che poi, in fondo, è quello che facciamo tutti noi.