19 gennaio 1943 / Janis Joplin e il blues cosmico

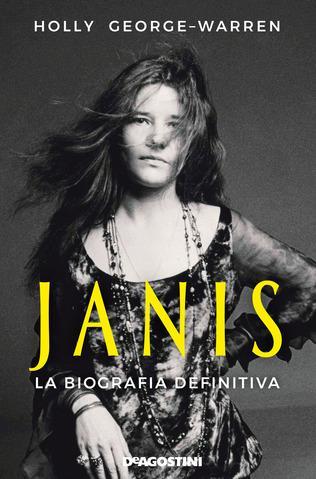

Nel leggere due libri contemporaneamente può capitare di sovrapporre l’uno all’altro, di confondere personaggi e vicende, oppure di cercarvi delle assonanze se non proprio delle corrispondenze. Mi è successo di recente con Janis, la biografia definitiva di Holly George-Warren (ed. DeAgostini, 2020, traduzione di Luca Fusari e Sara Prencipe, 478 pp., € 24,00) e Istante propizio, 1855 dello scrittore cèco Patrik Ouředník (ed. Exorma, 2018; trad. Andrea Libero Carbone, 138 pp., € 12,00). Fra i due libri non v’è relazione, ma nel libro di Ouředník a un certo punto si legge: “Non chiedo l’uguaglianza delle donne; parlo di libertà. L’uguaglianza non è altro che una nuova riorganizzazione della società degli uomini, una nuova riforma: si dà licenza alle donne di assomigliarci, di diventare assassini, politici, strateghi, individui irresponsabili ed egoisti, avidi di potere. Dite alla donna che ha il diritto di uccidere, mettetele un fucile in mano – diventerà sanguinaria ed esecrabile tanto quanto l’uomo. (…) Questo oggi rivendicano i predicatori della nuova dottrina, del nuovo idolo che chiamano femminismo. No – non diamo l’uguaglianza alle donne, diamo loro la libertà”.

Ouředník nel libro s’ispira alla storia dell’agronomo rivoluzionario pisano Giovanni Rossi, il quale nel 1890 fondò una comune anarco-comunista in Brasile dove, fra le altre cose, teorizzò di poligamia e di libero amore, salvo accorgersi che un conto era quando a teorizzare e a praticare erano gli uomini, ma quando teoria e pratica (soprattutto la pratica) passavano di mano, anche le migliori utopie rischiavano di finire gambe all’aria. Quando Janis Joplin abbandonò definitivamente il natio Texas per stabilirsi in California (era nata e cresciuta a Fort Worth, cittadina portuale sviluppatasi grazie alle raffinerie di petrolio), lo fece assecondando impulsi diversi. A muoverla erano l’irrequietezza giovanile, il desiderio di seguire le orme di Jack Kerouac, l’ambizione di inventarsi una carriera come cantante ma, anche, nelle sue parole: la volontà di cercare un po’ di libertà personale, e qualcuno che la pensasse come me. In Texas all’epoca quasi nessuno la pensava come lei, mentre in California non le fu difficile imbattersi in un gruppo di ragazzi che come lei sognava un mondo diverso e un modo diverso di stare insieme. Si unì al gruppo Big Brother and the Holding Company e ben presto, sull’esempio dei Grateful Dead, si trasferì con la band nella contea di Marin prendendo in affitto un vecchio ranch.

L’estate dell’amore di San Francisco era già nell’aria, ma intanto Janis aveva trovato una nuova famiglia. L’esperienza della Big Brother and the Holding Company, unita a quella dei vicini di casa Grateful Dead e dei Quicksilver Messenger Service, che pure s’erano trasferiti da San Francisco nella contea di Marin, illustra bene come la stagione californiana di “pace amore e musica” si fosse modellata dapprima sotto forma di piccole comuni autonome, e soltanto dopo si trasformò in un movimento capace di connettere l’insieme del tessuto giovane d’America. Non a caso il primo human be-in che si tenne a San Francisco il 14 gennaio del 1967 e considerato il preludio alla summer of love che avrebbe trasformato il quartiere di Haight-Ashbury nell’epicentro della controcultura americana, fu promosso in quanto gathering of the tribes, il raduno delle tribù, con l’intento di unire sotto una medesima bandiera gli studenti di Berkeley, i poeti beat (Allen Ginsberg sempre in prima linea), Timothy Leary e i suoi discepoli lisergici, gli hippie che pur di sballare avrebbero ingurgitato qualsiasi cosa, i Nature Boys seguaci di William Pester, oltre a tutte le comuni d’impianto anarco-libertario che erano sorte e stavano sorgendo in modo più o meno spontaneo in California. Janis Joplin, che di quella stagione fu una delle protagoniste, agli hippie preferiva di gran lunga i motociclisti. La sua famiglia erano i Big Brother, ma la sua tribù erano i biker. Quando si trattava di fare festa cercava la compagnia degli Hell’s Angels, non quella dei figli dei fiori; agli acidi e all’erba preferiva la birra e il whisky, all’aroma di uno spinello il rombo di una Harley Davidson (della sua passione per i motori restano almeno la coloratissima Porsche e la canzone Mercedes Benz), ai buoni propositi le risse da bar, a un haiku la greve battuta stile bocciodromo texano (diciamo sala da bowling, via). Inclinava per quella roba lì, forcelle cromate, Budweiser in lattina e modi spicci.

Quando pensiamo a Janis Joplin in termini di “prima donna del rock” dobbiamo considerare che Janis e le sue amiche, nella stagione folle e colorata di Haight-Ashbury, nelle parole dell’amico Nick Gravenites, erano considerate “matte, casiniste, alcoliste, emancipate, scatenavano l’inferno e bestemmiavano come taglialegna”. Nella biografia Holly George-Warren più volte ci rammenta che fin da giovane Janis si comportava come un “maschiaccio”. Manesca, attaccabrighe, sempre pronta a scazzottarsi coi compagni di giochi. Da ragazza vagabonda non aveva esitato a pagarsi il biglietto del Greyhound “facendo due marchette”, e nei periodi di magra “aveva tentato di prostituirsi, ma non sempre era riuscita a trovare clienti disposti a pagarla in cambio di sesso”. Allo stesso tempo era autrice di brani come Women is losers, che illustra bene come in Janis l’aggressività e il piglio tosto alla Otis Redding s’accompagnasse alla determinazione di una donna consapevole di quanta fatica le fosse costato essere considerata non solo un’interprete degna della tradizione vocale femminile d’America, ma una capobanda, una donna alla testa di un gruppo di musicisti di sesso maschile che senza di lei sarebbero ben presto rientrati nei ranghi.

La biografia della George-Warren racconta la vita e la storia di Janis Joplin fin nei minimi dettagli, ma si prova solo in parte a spiegare che cosa ha comportato il suo avvento, una donna, nel mondo del rock. Per inquadrare al meglio la questione, oltre al libro della George-Warren, sarebbe opportuno rifarsi anche ai saggi di Ellen Willis, la prima firma rock del New Yorker, una femminista che adorava Bob Dylan e i Rolling Stones, e che su Janis Joplin ha scritto delle pagine profonde e illuminanti. Nel 1980, quando Janis era già scomparsa da dieci anni, la Willis firmò un pezzo per la rivista Rolling Stone in cui si provò a fissare la parabola umana e artistica di Janis nel quadro dell’America degli anni ’60, e lo fece partendo dalla premessa che la controcultura americana, determinata e governata in massima parte da uomini, definì la libertà per le donne in termini quasi esclusivamente sessuali. Così facendo, scrive la Willis, le donne finirono con l’abbracciare la liberazione sessuale attribuendole un’enorme importanza simbolica, caricandola di aspettative che si riferivano in realtà a una ribellione di portata ben più ampia. Limitare quella ribellione alla sola dimensione sessuale non significò altro, scrive la Willis, che “prestarsi a un’ennesima forma di sottomissione”.

Per Janis, che al pari di molte ragazze soffriva della peggior sindrome che può colpire una ragazza adolescente – l’essere ignorata dai coetanei di sesso maschile (si ricordi, a questo proposito, quando da ragazza fu candidata dalla confraternita della scuola a “uomo più brutto del campus”, un episodio che la ferì profondamente e che contribuì ad allontanarla dal Texas e dall’ambiente in cui era cresciuta) – gli anni ’60 si presentarono come una ghiotta occasione per abbattere gli stereotipi e la rigida morale degli anni ’50. Da brutto anattrocolo di Fort Worth si trasformò nella tigre di Haight-Ashbury, una donna che andava a letto con chiunque, una vera e propria assatanata che nelle interviste non esitava a dichiarare che “cantare è come scopare”, ma che soprattutto si scoprì desiderata, come artista e come donna. Potevi essere sovrappeso o avere l’acne, non brillare per sofisticatezza o non avere le curve al posto giusto, ma questo non ti impediva di essere apprezzata, corteggiata, e soprattutto non ti obbligava a mostrarti diversa da ciò che eri. In un’intervista Janis dichiarò: “mi pagano 50.000 dollari all’anno per essere me stessa”. In verità non è detto che fosse del tutto vero. È più probabile che la pagassero per essere il personaggio che era diventata e che tutti volevano non smettesse di essere. Ellen Willis in quel suo saggio su Rolling Stone inquadrò al meglio la questione: “gli uomini tendono a identificarsi con le maschere che indossano, le vedono come strumenti creativi e in parte ne hanno il controllo. Le donne al contrario necessitano di maschere semplicemente per sopravvivere. Una donna di solito è consapevole che gli uomini non le consentiranno semplicemente di ‘essere sé stessa’ e, peggio ancora, sanno bene che le maschere che indossano rappresentano le fantasie maschili, non le sue”.

Janis provò a rivoltare il modo in cui una donna poteva pensare sé stessa e offrirsi al pubblico, e lo fece con coraggio e fantasia. Sul palco era una bomba di energia e di passione, ma a differenza di molte cantanti donne che l’avevano preceduta e che l’avrebbero seguita, nei suoi concerti non esplicitava quell’erotismo tutto moine e cliché con cui tante interpreti tendono a offrirsi al pubblico. Janis era sì erotica, ma lo era a modo suo, non saliva su un palco per ammaliare o per nascondersi dietro una seduzione fatta di ammiccamenti e di sbattimento di ciglia, era lì per fare sesso, senza se e senza ma. Ciò non toglie che sotto la scorza spavalda e irriverente da sboccata mama blues, dietro le urla strazianti e quella sua straordinaria capacità di cantare il blues a squarciagola, Janis stesse pur sempre combattendo degli stereotipi che erano tremendamente difficili non solo da abbattere, ma anche soltanto da scalfire. Il blues, come è sempre stato per i più grandi interpreti del genere, per lei era una condizione esistenziale, non una posa, qualcosa che ti prendeva un giorno e non ti mollava più. Quello sciagurato di suo padre – in verità un uomo buono, colto, “l’unica persona di Fort Worth che mi facesse pensare” dichiarò Janis – un giorno le svelò il segreto di ciò che chiamava la “truffa del sabato sera”. Janis gli stava confessando che si sentiva triste e delusa, aveva l’impressione che la vita le tendesse in continuazione dei tranelli, e pareva che traesse gusto a farlo sul più bello, proprio quando ti sembrava di aver portato a casa qualcosa. Papà Seth allora le spiegò qual era il problema. Le disse che non importava quanto tu potessi lavorare, quanta fatica e quanto impegno ci potessi mettere, il fatto è che nessuno raggiungeva mai la felicità.

Le disse che la gente lavorava tutta la settimana in attesa del sabato sera, riponeva un’enorme aspettativa in quelle poche ore di svago, confidava in qualcosa di speciale, qualcosa che avrebbe dato un senso a tutto quel trafficare. Beh, il fatto è che quando arriva il sabato sera ti accorgi che non succede un bel niente, è tutto un inganno: la “truffa del sabato sera”. Janis, sottolinea di continuo Holly George-Warren nella biografia, si portò dietro quest’idea e il cinismo che ne discendeva per il resto dei suoi giorni. Il regalo avvelenato di papà Seth. Janis era così convinta che il disincanto fosse la quintessenza della condizione umana che, dopo la separazione dai Big Brother & the Holding Company, chiamò la sua nuova band Kozmic Blues Band, la banda del blues cosmico. Purtroppo sappiamo anche come andò a finire, un buco di troppo in un anonimo hotel di Los Angeles un giorno di ottobre di cinquant’anni fa.

La profonda malinconia, lo strazio persino che sentiamo nella voce di Janis era frutto di molte cose, e la biografia della George-Warren ci aiuta a capire meglio da dove arrivasse tutto quel dolore. Janis Joplin è stata un’interprete straordinaria, una cantante che influenzò tutto il rock dopo di lei (è immaginabile Robert Plant dei Led Zeppelin senza Janis?, e che dire di Ian Gillan dei Deep Purple o di Steve Tyler degli Aerosmith?; vengono tutti da lì), ed è lecito guardare a lei come all’anello di una catena che affondava direttamente nel lamento nero (Ma Rainey, Bessie Smith, Odetta, Nina Simone, Etta James, Billie Holiday, Aretha Franklin, Tina Turner: tutti i suoi modelli e i suoi punti di riferimento erano cantanti di colore). Buddy Guy ha detto: “non sarebbe potuta essere più dolce. Cantava da nera. Ha dimostrato che il colore della pelle non c’entra un cazzo con le profondità dell’anima”. B.B. King non fu da meno: “Janis Joplin canta il blues con la stessa passione dei neri”.

La biografia della George-Warren è un viaggio alla scoperta di una ragazza che avrebbe tanto voluto essere come le altre, una ragazza che sognava di metter su famiglia, un giardino, una staccionata bianca e una vita normale, ma ad ogni pagina ci viene ricordato che questo non sarebbe stato possibile. Janis era unica per tutta una serie di ragioni. Non tutte buone, non tutte auspicabili, non tutte da infilare nel manuale su come vivere una vita sana ed equilibrata, ma poi, cinquant’anni dopo, la ascoltiamo cantare Ball and chain e capiamo perché di tutti quei manuali, fra cinquant’anni, a differenza delle sue canzoni, con ogni probabilità non rimarrà traccia.