I clichés di Balthus

La nuvola Balthus

L’opera di Balthus – il pittore più crudelmente anacronistico del XX secolo – vive di una prodigiosa imbalsamazione. Le adolescenti dei suoi dipinti sembrano provenire da un mondo senza vita, la loro natura esangue non stemperata dalle pose maliziose. Le superfici sono trattate come fossero un affresco, con quell’impasto di olio, calce e caseina steso prima di applicare il colore. Ancora, il conte Balthasar Klossowski de Rola ha avvolto la sua pittura e la sua figura in un alone di mistero creato ad arte, opposto ma complementare all’aura di Andy Warhol: la reclusione del primo e la forsennata esposizione del secondo, il silenzio spocchioso e la fenomenale logorrea, il kimono o la rustica lana e la parrucca o il giubbotto di pelle, il Castello e la Factory e così via. Balthus e Warhol: due artisti abilissimi nel mantenere viva l’equivocità riguardo al senso della loro opera, due maschere dell’arte del XX secolo, due irresistibili “impostori”.

Un’ultima patina è stesa infine dalla letteratura critica: Artaud e Rilke, Pierre Klossowski e Albert Camus, René Char e Paul Eluard, Jean Starobinski e Yves Bonnefoy, James Lord e John Rewald. Sono pochi gli artisti del XX secolo che possono vantare una simile schiera di autori e scoraggia chi, in cerca di nuovi orizzonti critici, si sforza di far uscire Balthus dalla nuvola Balthus. In questa nuvola orbitano anche la maggior parte delle retrospettive sull’artista. La doppia mostra romana (a cura di Cécile Debray, alle Scuderie del Quirinale e a Villa Medici, fino al 31 gennaio) non fa eccezione. Suggellata tra le copie di Piero della Francesca e i paesaggi svizzeri, insiste sui rapporti con la storia dell’arte, il teatro e la letteratura. Ne risulta una mostra coscienziosa, in controtendenza con lo slancio baldanzoso di altre istituzioni quali il Musée d’Orsay che da qualche anno promuove, con risultati alterni ma alcuni buoni spunti critici e risultati espositivi, figure e temi dibattuti o controversi (Van Gogh/Artaud, Sade, la prostituzione).

Fautographies

Balthus si considerava un artigiano della pittura piuttosto che un artista. La pittura era per lui un mestiere, una vocazione, una ossessione – e soprattutto un’impresa solitaria. Preferiva Tintin a Matisse, guardava di traverso Francis Bacon, fingeva d’ignorare l’influenza di Morandi, sdegnava Burri e Fontana che, nello stesso Paese in cui visse a lungo, facevano a pezzettini la tradizione secolare della pittura. Per Balthus il disegno era una scrittura del mondo, l’unico modo per conoscerlo veramente. Una scuola dello sguardo, uno sguardo vigile che si esercitava senza sosta sulla realtà anche quando, uscito dall’atelier senza una matita in mano, non restavano altro che gli occhi e il pensiero: “un’attenzione constante che non si spegne come un televisore, una coscienza che non viene mai meno, un’ossessione grazie alla quale si vive il mondo come fosse un dipinto” (così a Françoise Jaunin in Balthus. Les méditations d’un promeneur solitaire de la peinture, La Bibliothèque des arts 1999).

Maestro del disegno, Balthus eccelleva anche nel lamento. Le sue geremiadi contro la società contemporanea sono coerenti con le dichiarazioni precedenti. Non sappiamo più cogliere la realtà, non sappiamo più percepire direttamente il mondo: “Il mondo arriva ogni sera nel vostro salone senza che dobbiate far altro che premere un pulsante. Con la televisione abbiamo dimenticato cos’è la curiosità e lo stupore. Ci toglie persino il tempo dello sguardo. Un’immagine scaccia un’altra, tutto passa troppo velocemente, niente si ferma, è la dittatura della velocità e della quantità. Non sappiamo più leggere un’immagine perché non ci è più dato il tempo”, incalza. Allo schermo del televisore Balthus preferisce lo specchio sulla cui superficie contemplava a lungo il riflesso dei suoi dipinti per accertarsi che il disegno tenesse malgrado l’inversione.

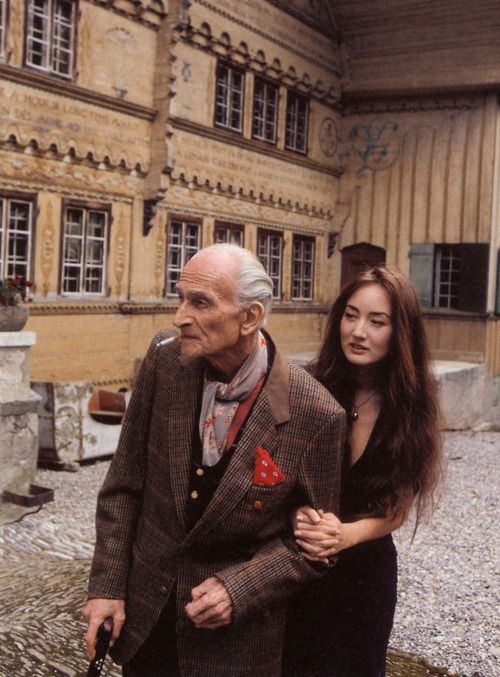

Questo è il Balthus che conoscevo. La sua opera è rimasta a lungo impenetrabile al mio sguardo finché qualcosa ha fatto clic nella mia testa. Durante gli anni novanta l’ottantenne pittore vive appartato nel Grand Chalet de La Rossinière, senza forza per scrivere (“non vedo più quello che scrivo. Ma i colori sì. C’è una sorta di memoria del colore che fa sì che li riconosca, li percepisca, li senta vibrare”) e per realizzare i disegni preparatori. Che fare, rinunciare al rituale delle sedute di posa? Neanche per sogno.

Quanto segue è sconvolgente: “Poiché purtroppo non vedo più in modo abbastanza distinto per disegnare, realizzo i miei ‘schizzi’ con l’aiuto di una polaroid”. Fu così che ogni mercoledì pomeriggio Balthus riceve la visita di una giovane fanciulla, Anna Wahli, che posa per lui tra gli otto e i sedici anni, in una delle 45 stanze dello chalet. In un’atmosfera fuori dal tempo in cui ricorrono gli stessi elementi (stanza, tendone, mobilio, finestra, paesaggio montano), anche gli scatti finiscono per somigliarsi. A cambiare è appena l’angolo di un gomito o di un ginocchio della modella e il fatto che, con lo sbocciare dell’adolescenza, Anna si adagia su una chaise longue e, dalle ampie vesti dai motivi decorativi, saltano fuori le curve del suo corpo. La successione delle fotografie mette a nudo anche il modo di lavorare di Balthus. L’obiettivo – protesi meccanica del suo occhio, della sua mano e del suo pennello – gli permette di cogliere quel momento in cui la realtà coincide con la sua idea mentale e che sarà trasposto sulla tela.

Il dispositivo fotografico segna l’ingresso della tecnologia in un pittore che dava l’impressione di vivere all’epoca di Cime tempestose. Era possibile realizzare l’intemporale servendosi di un mezzo di riproduzione meccanica? La sfida restò aperta: “Tutto comincia con una lotta con la macchina fotografica, la cui tecnica, decisamente, mi sfugge e mi esaspera”. Spinto da difficoltà fisiologiche insormontabili, Balthus si servì della fotografia obtorto collo, continuando a considerarla come un mero strumento o un male minore, e senza mai ottenere un controllo soddisfacente della sua tecnica: le sue foto sono in gran parte mosse e in controluce. Imperizia e anatemi non devono pertanto scoraggiarci: nella fotografia si manifestano degli elementi preziosi che sfuggono al suo controllo, assenti dalla pittura e dal disegno in cui Balthus giganteggiava. Si appropria di un medium di cui intuisce l’importanza e le possibilità estetiche e lo utilizza contro se stesso, sovvertendone il funzionamento per i suoi propri fini estetici. I suoi errori fotografici, lapsus e accidenti sono in realtà delle “fautographies” come direbbe Clément Chéroux (L’errore fotografico. Una breve storia, Einaudi 2009), ovvero meno sviste nella storia della fotografia che veri e propri “strumenti cognitivi”.

Pratica marginale nella produzione di Balthus, le fotografie non hanno solo un valore documentario (il rapporto tra l’artista e la modella) o critico (la produzione mentale delle immagini pittoriche), ma anche estetico. Allo stesso modo che nei dipinti, nelle foto Balthus non coglie il soffio vitale o il segreto della giovinezza ma la sospensione dell’impulso vitale in un presente raggelato, in cui il corpo glabro delle adolescenti non diventerà mai adulto. Nella foto ritroviamo insomma quel “complesso della mummia” che André Bazin coglie nell’immagine fotografica sin dal 1944 in una Parigi sotto occupazione. Ma laddove, secondo Bazin, “Per la prima volta, un’immagine del mondo esterno si forma automaticamente senza l’intervento creativo dell’uomo”, per Balthus il pittore resta tale – ovvero creativo – anche con un apparecchio fotografico tra le mani. Questo ci trasmettono i clichés di Balthus, le sue snapshots, da considerare ormai accanto a un altro tipo di clichés, propri al soggetto dei suoi quadri (modella, gatto, specchio, finestra).

Out of the Closet

Balthus si sentiva lontano dal surrealismo bretoniano, lontano dalla dimensione onirica (“Non dipingo sogni, dipingo delle sognatrici”), lontano dall’erotismo (“Il problema è che tutti vedono l’erotismo. I miei quadri non sono erotici. Il problema è la psicoanalisi”, dice a Nicholas Fox Weber nel 1999), lontano dalla provocazione, al punto da aborrire la scelta della Penguin di mettere il suo Ragazza con gatto (1937) sul frontespizio di Lolita. Le Balthus girls? “Tutte le mie figure femminili sono degli angeli, delle apparizioni”, in questo più vicino a Lewis Carroll che a suo fratello Pierre Klossowski.

Ciononostante la comparsa delle circa 1900 polaroids non poteva che attizzare la contemporanea pruderie pedofoba. “Testimonianze della concupiscenza di un pedofilo” le ha definite il giornale tedesco “Die Zeit”, prima dell’apertura di una mostra al museo Folkwang di Essen sui rapporti tra fotografia e pittura in Balthus. Il curatore Tobia Bezzola ha preferito annullarla per evitare scandali e denunce, dichiarando che la fotografia resta un’arte illegittima: “Con la pittura, potete legittimare qualsivoglia contenuto erotico. Con la fotografia non è possibile”[1].

Lo stesso accadde forse nel 2001 davanti agli scatti in bianco e nero di Katia e di sua sorella Michelina Terreri, figlie di un impiegato di Villa Medici. Balthus le scattò a Villa Medici nei primi anni settanta, quando ci vedeva benissimo. Jean Clair ne parlò non nel catalogo della grande retrospettiva a Palazzo Grassi, in cui non vi è alcun cenno alla pratica fotografica del Maestro, ma su una rivista grand public (“Balthus photographe”, in Connaissance des arts, 586, settembre 2001, pp. 54-63), evocando il dialogo pittura-fotografia di Delacroix, Degas e Bonnard. E poco importa che queste fotografie, come precisa Valérie Loth nel catalogo della mostra romana, furono in realtà realizzate da Brigitte Courme, allora borsista di Villa Medici, per conto del pittore: anche Delacroix delegò l’uso dell’apparecchio tecnologico a Eugène Durieu.

Nel 2014, in concomitanza con una retrospettiva al Metropolitan Museum (Cats and Girls. Paintings and Provocations), una potente galleria d’arte ha esposto per la prima volta 155 di queste polaroids (The Last Studies, Gagosian Gallery, quanto questo evento sia il risultato di uno smaliziato accordo tra la vedova dell’artista, sua figlia, la modella e un gallerista, è stato raccontato da Jeremy Sigler)[2]. L’insieme è raccolto in due sontuosi volumi pubblicati da Gerhard Steidl a tiratura limitata (più di 500 dollari su Amazon).

Il visitatore che cerchi le polaroid nella mostra romana deve armarsi di santa pazienza: assenti dalle Scuderie, una loro selezione esigua fa timidamente capolino nella seconda sede, a Villa Medici, passato il grande scalone, nell’ultima sala, in fondo al corridoio a sinistra – come le toilette. Se la mostra fosse un appartamento, le fotografie sarebbero collocate nel ripostiglio o meglio, per riprendere Eve Kosofsky Sedgwick, nel closet, cioè nell’armadio o nella stanza privata (Epistemology of the Closet, 1990, tradotto da Carocci nel 2011: Stanze Private. Epistemologia e politica della sessualità).

Una più ampia esposizione delle fotografie ci permetterebbe tra l’altro di correggere il luogo comune di un Balthus ai margini del mondo, estraneo al detestato presente, con cui non vuole immischiarsi e al quale è pertanto condannato; di un Balthus refrattario a parlare della sua opera al punto che, riguardo alla retrospettiva al Centre Pompidou del 1983, ebbe giusto a precisare: “Se potessi annullerei la mostra”. Eppure Balthus frequentava Agnelli, Fellini (autore di un testo sul pittore nel 1977), Bono degli U2, Sharon Stone e Tony Curtis, senza dimenticare le interviste con David Bowie e persino Richard Gere.

Che la più riuscita dissimulazione dell’opera di Balthus non sia in qualche sordida pulsione celata nei suoi dipinti ma nell’uso di una tecnologia contemporanea, sebbene all'epoca già anacronistica, quale la polaroid?

Apriamo le ante del closet chiuse ermeticamente da Balthus e dai suoi critici a doppia mandata. Scopriremmo, ne sono certo, qualcosa di inatteso e terribile: quanto Balthus sia stato un uomo del suo tempo.

[1] http://www.hebdo.ch/les-blogs/la-rédaction-en-ligne/«la-photographie-est-toujours-un-art-illégitime»?esi=