Il vero Testori

Vorrei provare a dare, sempre che ne sia capace, un seguito al bellissimo articolo di Sandro Lombardi, che ha inaugurato questa serie. Avendo, negli anni, scritto moltissimo su Giovanni Testori, il rischio del già detto è alto, ed è una cosa da evitare sempre, non solo per non tediare il lettore, ma anche perché non ha senso scrivere nemmeno una riga se non per aggiungere un frammento di conoscenza nuova.

Cancello perciò quello che mi ero preparato a dire e mi provo a stare nel solco segnato dal grande attore e scrittore che mi ha preceduto.

Sandro raccontava il suo rapporto unico con Testori – unico anche rispetto ad altri autori da lui ugualmente amati – sul piano squisitamente teatrale. E tocca un punto di enorme importanza, quando racconta l'effetto paradossale, di totale pacificazione, di pura felicità artistica, che testi pieni di dolore e di sangue, e di condizioni senza possibile via d'uscita, producevano nella mente e nel corpo dell'attore. La conclusione di Sandro mi è stata ripetuta da tanti altri attori testoriani: sembrava – dicono tutti – che Testori avesse scritto quelle parole esclusivamente per me.

Questa felicità trovata e colta a piene mani nel cuore di vicende che di per sé tenderebbero all'orrorifico è forse il punto più misterioso nel complesso rapporto tra arte e vita.

Sandro offre anche una bella spiegazione "da attore": quando, recitando l'Edipus, si rende conto "di come nel massimo del falso e del posticcio riluca a volte un vertice di verità poetica e sentimentale". Qui arte e vita si uniscono in una specie di groviglio, che però è anche uno sposalizio. Indossare un pastrano sdrucito, una barba di stoppa e lamentare le miserie della propria vita coniugale mescolandole con la tragedia di Edipo pone l'attore nella condizione privilegiata di sperimentare quella verità poetica – sia quella evocata, ossia la tragedia di Edipo, sia quella presente sul palco, la poesia del Teatro – nei mille cunicoli che la legano alla vita di tutti. Lo Scarrozzante è l’altro che però, in questo gioco, diventa ciascuno di noi.

Ma nelle parole di Sandro c'è molto di più: c'è la felicità del Teatro, che è vita – se teatro è – anche quando celebra la morte, e si spalanca all'essere anche quando canta il nulla. Voglio dire, anche a costo di apparire banale, che per raccontare in modo credibile la disperazione è più che mai necessario essere vivi, poiché è proprio lo scandalo della Vita a rendere acuminato il pugnale, assassina la pistola.

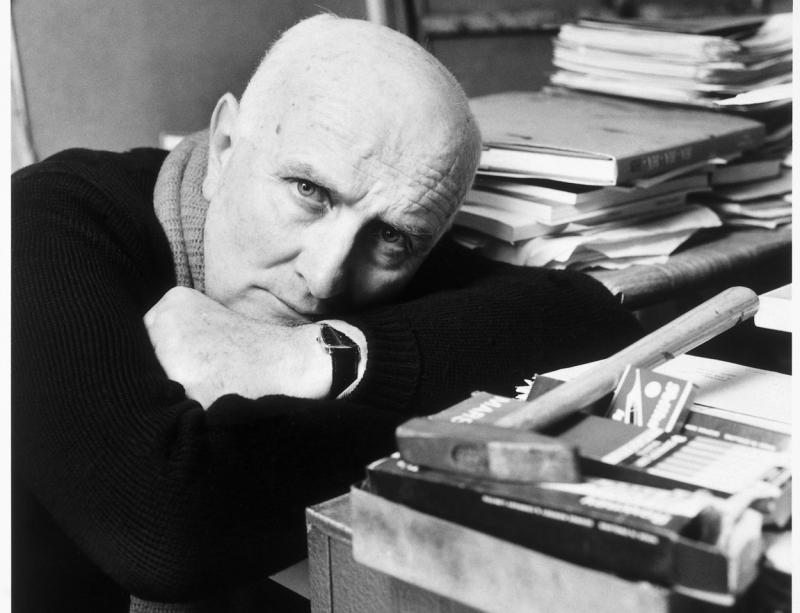

Ricordo la mia felicità tutte le volte che andavo a trovare Testori nel suo studio di via Brera (io, per chi non lo sapesse, sono uno dei ciellini che alienarono da Testori le simpatie del mondo culturale italiano: ma queste sono cose passeggere: adesso Testori è morto, proprio come Céline, e quindi è bello parlare anche per lui di stile e non di cattolicesimo o di nazismo). Perché ero così felice, anche quando – ed era il più delle volte – si parlava di cose orribili: di persone uccise per presunte ragioni politiche, di bambine sgozzate per rubare una catenina, di malgoverno, di figli che uccidevano la madre a martellate, di bambini privati del diritto alla nascita?

Più di una volta l'ho visto piangere mentre mi diceva queste cose: eppure questo non impediva a una strana felicità di trovare un posto stabile in me: come se ciò che quell'uomo diceva fosse sempre, esattamente, ciò che avevo bisogno di sentire. È qualcosa di strano e di molto difficile da tradurre in parole: è proprio una dolcezza che passa dagli occhi (o dalle orecchie) al cuore, che 'ntender no la può chi no la prova. Mi appello dunque all'autorità di Dante, perché se quella felicità dipendesse dalla positività del messaggio, allora tutto si capirebbe: ma non è così.

Io, per dirla tutta, non ero nemmeno un ammiratore del Giovanni Testori romanziere. Penso (immagino a torto) che l'opera del Testori "narratore", nel senso puro di questa parola, si possa ridurre a quel capolavoro – uno dei capolavori della Letteratura mondiale del XX secolo – che il giovanotto trentenne, già ben consapevole dei propri mezzi, pubblicò per la collana "I gettoni" di Einaudi diretta da Elio Vittorini: Il dio di Roserio. Il resto della produzione narrativa di Giovanni lascia ai narratologi la parte meno importante, tale è l'ansia delle sue storie di impossessarsi dei corpi con tutte le loro passioni, umori, odori, puzze. Solo il Teatro risponde, può rispondere a tanta trepidazione.

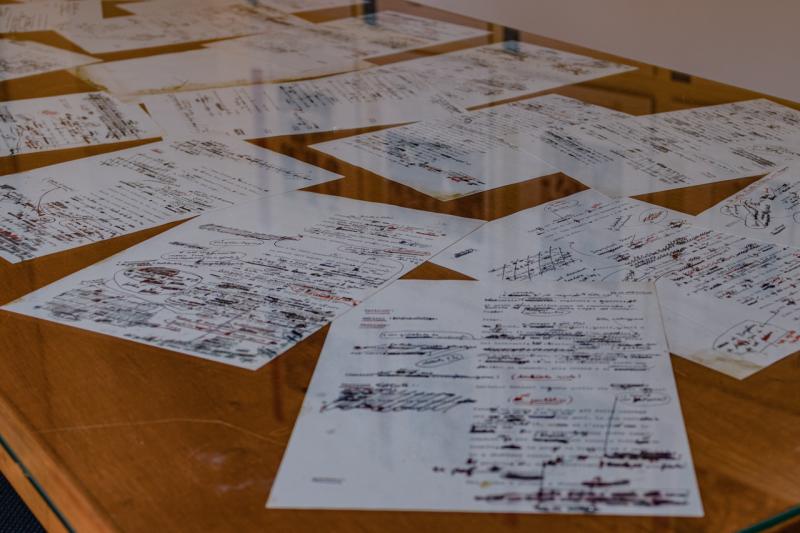

Questo a me è sempre mancato. Bastava guardare i quaderni sui quali Giovanni scriveva i propri testi. Una scrittura tutta di sbieco, seppur bellissima, piena di cancellature, rimandi, inserimenti, asterischi, insomma una fioritura che faceva di quelle pagine delle opere d'arte a sé stanti, vagamente simili a certi disegni di Roland Barthes – con il quale Testori, curiosamente, ha più di un punto in comune. Una scrittura che era già da sola un'opera d'arte (e Giovanni lo sapeva, i moleskine non gli bastavano, lui i quaderni se li faceva fare a mano) e non sembrava avere nessun bisogno di passare attraverso un libro stampato. Quel groviglio di parole, parentesi, rimandi, cancellature era esattamente quello che Giovanni chiedeva alla voce umana di gridare: alla propria voce e a quella dell'attore e dell'attrice. Quel groviglio bellissimo era voce.

Tutto in lui gridava, ma non vociava, questo no, mai. Gridavano i suoi editoriali (rinvio al bel libro Testori corsaro di A. Gnocchi, da poco uscito presso La Nave di Teseo), gridavano i suoi monumentali articoli sull'arte, e gridavano naturalmente i suoi capolavori teatrali. Era una voce dolente, feroce nella difesa continua, instancabile dell'uomo (non dell'Uomo) quale che fosse la sua condizione, fosse una bambina sgozzata, un assassino, una figura umana ritratta; ma anche una voce non immediatamente fruibile – Testori non faceva intrattenimento, bisognava ascoltarlo, ascoltare quel suono che veniva come da dietro una nebbia, e poi dopo averlo ascoltato bisognava seguirlo, seguire la direzione delle sue parole, non accontentarsi del riflesso emotivo che potevano lasciare o non lasciare; seguire piuttosto l'irritazione, l'incazzatura che produceva. Lo disse benissimo Giovanni Agosti, dopo la sua morte: o seguivamo lui, anche dove non ci piaceva andare, o ci saremmo dovuti contentare, al massimo, di Italo Calvino.

La cultura, in altre parole, è sempre una faccenda personale, e richiede in tutti i casi un passo oltre l'intrattenimento: è quell'"essere pronti in ogni momento a imparare qualcosa di completamente nuovo" di cui parla Wittgenstein in Remarks on Colour. E questo vale, in tutti i casi, anche per Italo Calvino.

Questa lunga digressione sulla voce è per me fondamentale perché segna i confini di un territorio misterioso, che io mi sono sempre dovuto limitare ad ammirare da fuori. Mi basta pensare a quei quaderni dalla copertina immancabilmente blu o rossa (ma soprattutto rossa) e a quella scrittura sbieca dove la lingua si presentava nella sua verità, nel suo flusso reale (Andrea Moro, il grande linguista, paragona la lingua al retro di un arazzo) per sapere con certezza qual è il punto del cammino nel quale io mi devo fermare.

Ne ho piena contezza ogni volta che leggo di me, su qualche profilo biografico, le parole "narratore, saggista e drammaturgo". Narratore sì, saggista forse, ma drammaturgo no. Ho scritto testi teatrali, ma da qui a essere un drammaturgo ce ne corre. Lo dico con pacata certezza perché ho visto che cos'è un drammaturgo vero. Mi direte: si può essere drammaturghi in diversi modi. Ma il modo che intendo io, il solo per me interessante, è quello che ho visto in Giovanni Testori, ed è lo stesso che rivedo in Shakespeare, in Bernhard, in Pirandello, in Molière, in Euripide. È una parola che nasce per rinascere subito, senza mediazioni, nella bocca, nella voce, nella gola di un essere umano; è una voce che necessita non di una pagina stampata, ma di una piazza, di uno spazio fisico, di un corpo, di cento, mille corpi.

La mia ossessione, viceversa, è la pagina. È la frase ben fatta, è il capitolo che si apre e si chiude perfettamente. È il punto alla fine del periodo. È il punto e virgola. Tutte cose che riconosco ultimamente inutili (anche per il romanzo, anche per la narrativa) ma che sono la croce che mi è toccata. È, insomma, il mio lato fiorentino, quattrocentesco. Le croci non sono necessarie, o meglio: la croce è necessaria, ma perché si tratti proprio di quella croce lì, noi non lo sappiamo, o comunque io non lo so. È come una zoppìa, che devo accettare: il destino è fatto quasi completamente di cose non-necessarie, che diventano necessarie nel momento in cui riconosciamo, magari a malincuore, che esse sono, semplicemente, la nostra vita.

Il Teatro non è pagina, non è riga, non è sintassi del periodo, non è soggetto grammaticale. Quando io scrivo avverto sempre uno sdoppiamento tra me come soggetto scrivente e il soggetto che alimenta la sintassi della pagina, e cerco di scomparire tutto lì dentro.

Per Testori non fu mai così, per lui il soggetto era uno solo, quello scrivente e quello scritto, nessuna differenza: una sola cosa, senza mediazioni: la parola, la cosa; il segno, il significato. Il suo è un linguaggio fortemente binario, che può fare a meno di quella cosa intermedia detta "significante" – un correlativo (azzardo) della cosiddetta "quarta parete" teatrale, che Testori ebbe sempre a noia – come l'hanno sempre avuta a noia i grandi uomini di teatro (ricordate Gogol'? "È di voi stessi che state ridendo!")

Per non accumulare cose su cose preferisco fermarmi qui. Anzi no. Un'ultima osservazione mi pare necessaria.

Nel suo articolo, Sandro Lombardi cita la sacrosanta idea di Federico Tiezzi di collocare Testori non più soltanto tra Pirandello e Dario Fo, tra Ceruti e Morlotti, ma "tra Gadda e Schifano, tra Tiepolo e Lynch".

Ora, si possono discutere i nomi fatti da Tiezzi. Gadda è stato collocato spesso accanto a Testori, e credo nemmeno Schifano gli fosse estraneo; su Tiepolo so poco, mentre sono certo che Testori vide e apprezzò moltissimo Elephant Man di David Lynch.

Indiscutibile, viceversa, è l'idea di Tiezzi. Da tanti anni un nome, forse imprevedibile, si accosta dentro di me a quello di Giovanni Testori. L'ho già citato poco sopra: è Roland Barthes. Non solo per l'affinità tra le pagine manoscritte di Testori e tanti disegni del genio di Rue Servandoni, ma per altre ragioni, più profonde. Molto simili nel modo di vivere la sessualità secondo un accento marcatamente affettivo più ancora che fisico (Testori si sentì padre di chi era stato suo amante, così come gli allievi/amanti di Rue N. Houel chiamavano Barthes, anche spregiativamente, mamie). Tutti e due persero la madre nel 1977, e tutti e due, in seguito a questo evento, conobbero una profonda crisi spirituale che li condusse a mettere in discussione, fin quasi a rinnegarli, i capisaldi della propria posizione culturale. E come Testori, avvicinandosi a CL (per ragioni, sospetto, che noi ciellini comprendemmo solo in parte), scelse con lucidità l'inimicizia di tanti vecchi amici, collocandosi deliberatamente fuori da quell'industria culturale che produceva premi, festival, onorificenze, cattedre e cavalierati, così un bel giorno Roland Barthes, guru della magnifica gauche parigina degli anni '60-'70, svegliandosi come da un sogno fattosi improvvisamente brutto, scrisse sul suo diario: "d'un tratto, di essere moderno non m'importa più niente".

Con questo testo chiudiamo la breve serie dedicata a Giovanni Testori in occasione del centenario della sua nascita. Gli altri interventi sono:

Sandro Lombardi, Il mio Testori

Giuseppe Frangi, La pittura di Testori

L'immagine in copertina è di ©Walter Mori.