La classe morta di Carla Cerati

Nel ’68 si moriva di classe, oggi, primavera 2023, la classe è morta. Questa la tesi.

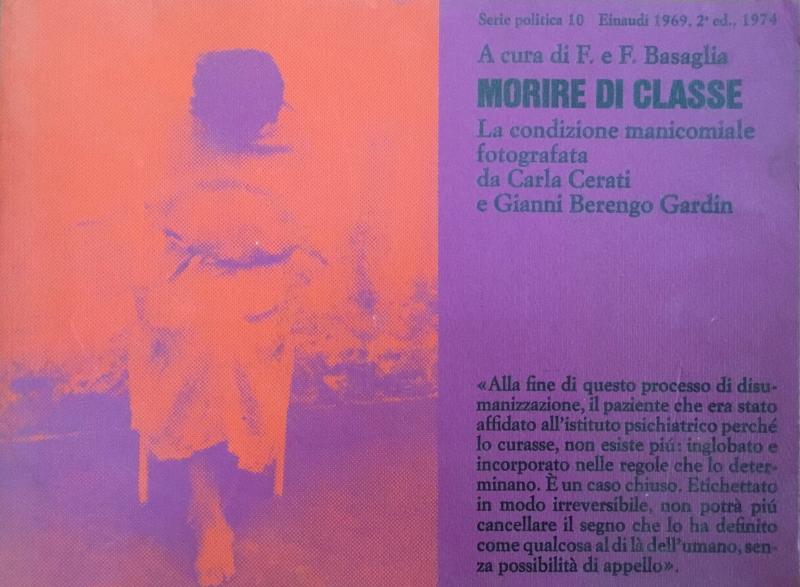

L’avvenuto compimento di quel processo – la progressiva sparizione non solo di una classe ridondante perché scomodamente improduttiva, ma del concetto stesso di classe – è documentato dalla ripresa di alcune delle immagini fotografiche che corredavano Morire di classe. La condizione manicomiale fotografata, il volume curato da Franca e Franco Basaglia nel remoto 1969.

Quelle fotografie, scattate negli ospedali psichiatrici provinciali di Firenze, Gorizia e Parma tra aprile e ottobre del 1968, erano di Carla Cerati e di Gianni Berengo Gardin.

A riprendere quel durissimo documento visivo di un’Italia che non c’è più è in questi giorni la casa editrice Mimesis, che da tempo si sta meritoriamente dedicando a una sorta di archeologia editoriale. Il nuovo volume – Carla Cerati, La classe è morta. Storia di un’evidenza negata, curato da Pietro Barbetta, prefato da John Foot, postfato da Silvia Mazzucchelli – non si accontenta di disseppellire parte del ricco repertorio iconografico del volume einaudiano. Attraverso gli apparati testuali che lo accompagnano interpella il presente, chiedendosi e chiedendoci dove si sia annidato e nascosto oggi il dolore psichico, che forma abbia preso la sempre più diffusa sofferenza da povertà, privazione, spaesamento, esclusione, migrazione forzata, disoccupazione, sottoccupazione, trauma, ansia, non senso, vuoto di speranza. E, di conseguenza, se, in che modo e in quali luoghi si declini il tentativo di cura o almeno di riparazione.

Se la classe è morta, come scrive lucidamente Barbetta, intendendo non solo il proletariato industriale o agricolo, ma anche la ‘grande borghesia’, capace in altri tempi di produrre ‘persino spunti culturali’ e dotata se non di coscienza di classe almeno di ‘coscienza morale’, dove punterebbe oggi Carla Cerati il suo obiettivo fotografico? Quale potrebbe essere, in questo nostro universo allarmato, la cartina al tornasole capace di rivelare l’ingiustizia, la violenza, l’ignominia sociale che facciamo finta di non vedere, da cui possiamo permetterci, come scrive John Foot, di ‘distogliere lo sguardo’?

Barbetta ipotizza che il s/oggetto nuovo sia la razza. Sì, in Italia e nel mondo si muore di razza. Il fatto è, però, che alla ‘razza’ si associa tutto ciò che di negativo si è associato storicamente alle classi subalterne. Ecco perché è utile avere ben chiaro in testa che quelle due categorie non sono scindibili, che non le si può esaminare in tempi diversi: coesistono. Come coesiste il sesso, biologico e non, con l’una e con l’altra. In tal senso le immagini che Carla Cerati incide sulla pellicola fotografica quasi cinquant’anni fa sono inequivocabili: il libro ne dà conto fin dalla copertina e dall’aletta anteriore.

Proviamo a guardarla attentamente, quest’immagine dalla composizione pressoché teatrale. Un triangolo femminile contro un muro sbrecciato, un muro che recinge. Al centro, seduta, una donna privata, oltre che del movimento (indossa un indumento che sembra incepparle le braccia), anche dello sguardo. A sinistra (o a destra, visto che all’interno del volume l’immagine è ribaltata), seduta, una donna corpulenta, insaccata in un carcerario camice a righe. La sua staticità, non dissimile da quella di certe anziane di paese consumate dal lavoro e dalle maternità, sembra inchiodarla per sempre a un non-divenire o a un già-divenuto. Tuttavia il suo sguardo è vigile e risponde all’obiettivo fotografico osservandolo con diffidenza.

A destra, in piedi, colta nell’atto di fare un passo, una donna come tante. È evidente che qualcosa la agita, da dentro e da fuori. Il suo è uno sguardo fuggitivo e inquieto, senza una mira precisa. Il suo corpo sembra ‘scartare’ come fanno i cavalli quando qualcosa gli si para davanti all’improvviso. Potrebbe essere un’operaia, una donna delle pulizie. Che cosa l’abbia fatta finire lì dentro sarebbe una storia da indagare e da scrivere. Perché non è qui, con le sue compagne di prima? Che cosa o chi l’ha fatta deragliare?

Ricordo, tanti anni fa, era la primavera del 1960, un episodio di quelli che ti si stampano nella memoria e ti fanno decidere per sempre da che parte stare, a che cosa non vorrai mai partecipare, di che cosa avere davvero paura. La gamba sinistra ingessata dalla caviglia all’anca per una brutta caduta, stavo giocando in camera mia, quando d’un tratto sentii un urlo e grande concitazione per le scale e all’ingresso. L’inquilina del piano di sotto – il marito lavorava con mio padre e lei e i loro quattro figli bambini erano amici di famiglia – era stata morsa dalla domestica (già), che di tanto in tanto veniva anche da noi. Che cosa le avesse fatto ‘perdere la testa’ non mi fu dato sapere. So solo che quella donna piena di guai e di energia, così simile alla figura di destra nella foto di Cerati, finì in manicomio. Alle donne come lei non era concessa nessuna deroga alle regole del gioco.

Neanche alle donne come mia madre – socialmente più fortunate, ma in quegli anni schiave di un copione materno e coniugale a dir poco soffocante – erano concesse deroghe, però raramente finivano in ospedale psichiatrico. Perlopiù si ammalavano, tentavano il suicidio, tutto pur di sottrarsi al sarcofago che il matrimonio e la maternità avevano rivelato di essere.

Ma torniamo a La classe è morta e proviamo a fare un esperimento extratestuale, che ne convalida appieno l’assunto centrale. Negli anni immediatamente precedenti al ’68 Cerati, che appartiene alla borghesia ma sa fare buon uso del suo privilegio di classe, fotografa dall’interno il mondo cui appartiene: vernissage, feste, prime teatrali. La sua lucida estraneità è evidente. Poch* in Italia hanno saputo al pari di lei mostrare e dimostrare l’arroganza disumanizzante prodotta dal potere d’acquisto. L’élite da lei fotografata è alla lettera ‘devastata dalla ricchezza’. C’è una tale sfrontata simmetria tra le immagini del ‘dentro’ e quelle del ‘fuori’ da costringere a guardare meglio, a riguardare e a guardarsi.

L’evidenza negata del sottotitolo è ormai duplice: ci sono vari modi di sopprimere l’umano. Non è più necessario confinarlo e reprimerlo, basta stordirlo di libertà, sedarlo con la paura e la promessa di carriere e soluzioni che non ci saranno, che non possono esserci, disattivarlo a forza di illusioni. Gli invisibili non sono più tali perché li si è rinchiusi o messi ai margini, sottraendoli alla vista. A invisibilizzarli è piuttosto una sorta di sovraesposizione, l’ubiquità della loro presenza, una diffusa cecità da assuefazione. La fotografia potrebbe aiutarci a ritrovare la capacità di vedere, ma dovrebbe farlo per sottrazione, rifuggendo l’area vischiosa degli effetti emotivi e delle manipolazioni, ponendosi come documento e stimolo alla riflessione.

Il fuori scena rivelato nel ‘68 dalle immagini di Carla Cerati oggi si è accampato al centro della scena, ma la scena è troppo satura o troppo truccata, troppo ‘artificiale’ per essere credibile. Mentre i nitidi bianchi e neri di Morire di classe scoperchiavano qualcosa di reale – e quel reale poteva suscitare sgomento o consenso, mai scetticismo, indifferenza o dubbio –, che cosa rivela un’immagine come quella che segue, una delle infinite, colorate, anonime immagini di naufragio e morte nel sempre più solido Mediterraneo delle nostre estati al mare? Ci invita almeno a chiederci perché? Il punto è questo.

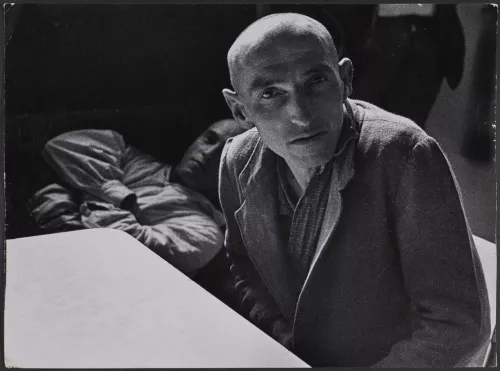

C’è, in La classe è morta, un’immagine che potrebbe esserne considerata il cuore. È a pagina 46. Un giovane uomo seduto a un tavolo, lievemente inclinato in avanti, guarda la fotografa (non il suo obiettivo fotografico) senza diffidenza, piuttosto con la stupita, mite pazienza di chi, sapendosi osservato, restituisce lo sguardo in un moto di creaturale reciprocità, di incondizionata compartecipazione. Sì, stiamo assistendo a un’intensità, a un ascolto che va in due direzioni e che presuppone la coscienza di un’esclusione o di un’inclusione condivisa. Carla Cerati non sta parlando della “Famiglia dell’uomo”, non sta facendo retorica. Sta mostrandoci che «i pensieri non vengono da “dentro” e nemmeno da “fuori”. Emergono “tra”». E che lo stesso vale per i sentimenti.

In copertina, Ospedale psichiatrico Parma 1968.