Le anime morte della Kolyma

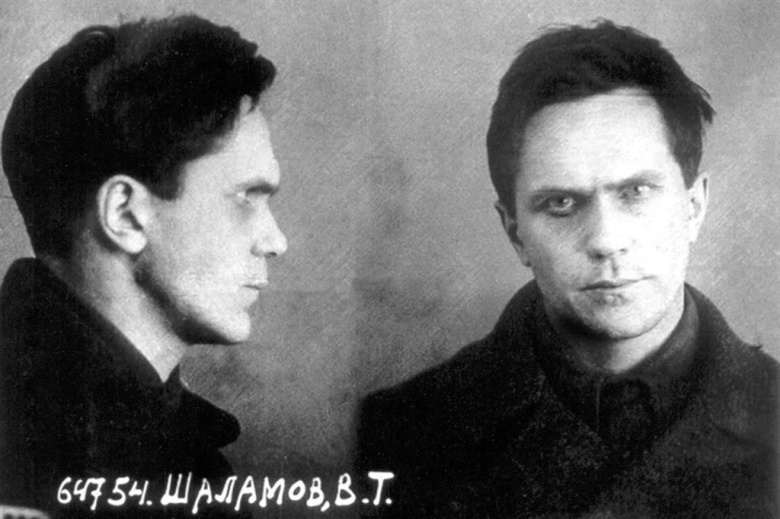

«Un grand’uomo. Fu questa la prima impressione che ricevetti da Varlam Tichonovič Šalamov. Anche soltanto per il suo aspetto fisico: alto, largo di spalle; sin dalle prime parole, dal primo sguardo la chiara percezione di una personalità di spicco, fuori del comune. (…) Un poeta che percepiva le forze recondite che muovono il mondo, il legame segreto tra cose e fenomeni, un poeta la cui anima sapeva sfiorare i fili dei destini. Un uomo di grande intelligenza, dalla memoria stupefacente. Tutto lo interessava: letteratura, pittura, teatro, fisica, biologia, storia, matematica. Un divoratore di libri. Uno spirito fatto per la ricerca.» Questo il bellissimo ritratto che gli dedica Irina Sirotinskaja, sodale, collaboratrice e amica del poeta. Ritratto ribadito da Šalamov stesso, che non le manda a dire. «Gli scrittori sono i giudici del tempo» afferma nei suoi ricordi. «La rappresentazione artistica degli eventi è il giudizio che lo scrittore emette sul mondo che lo circonda. Lo scrittore è onnipotente: con lui i morti si levano dalle tombe e tornano a vivere.»

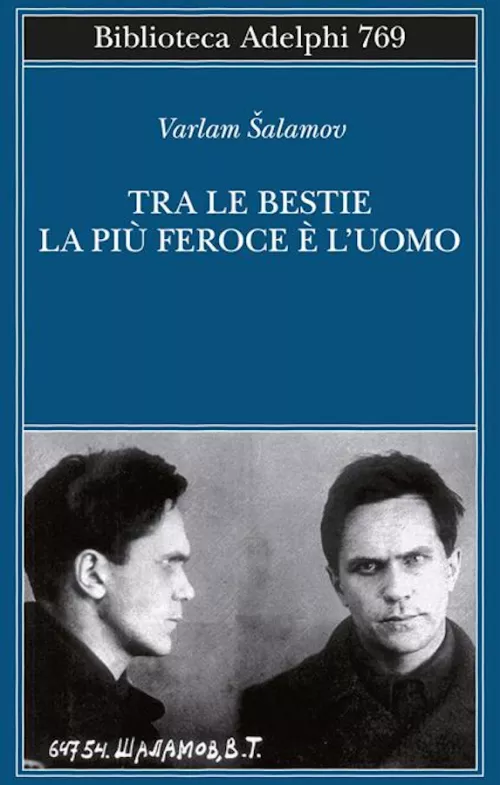

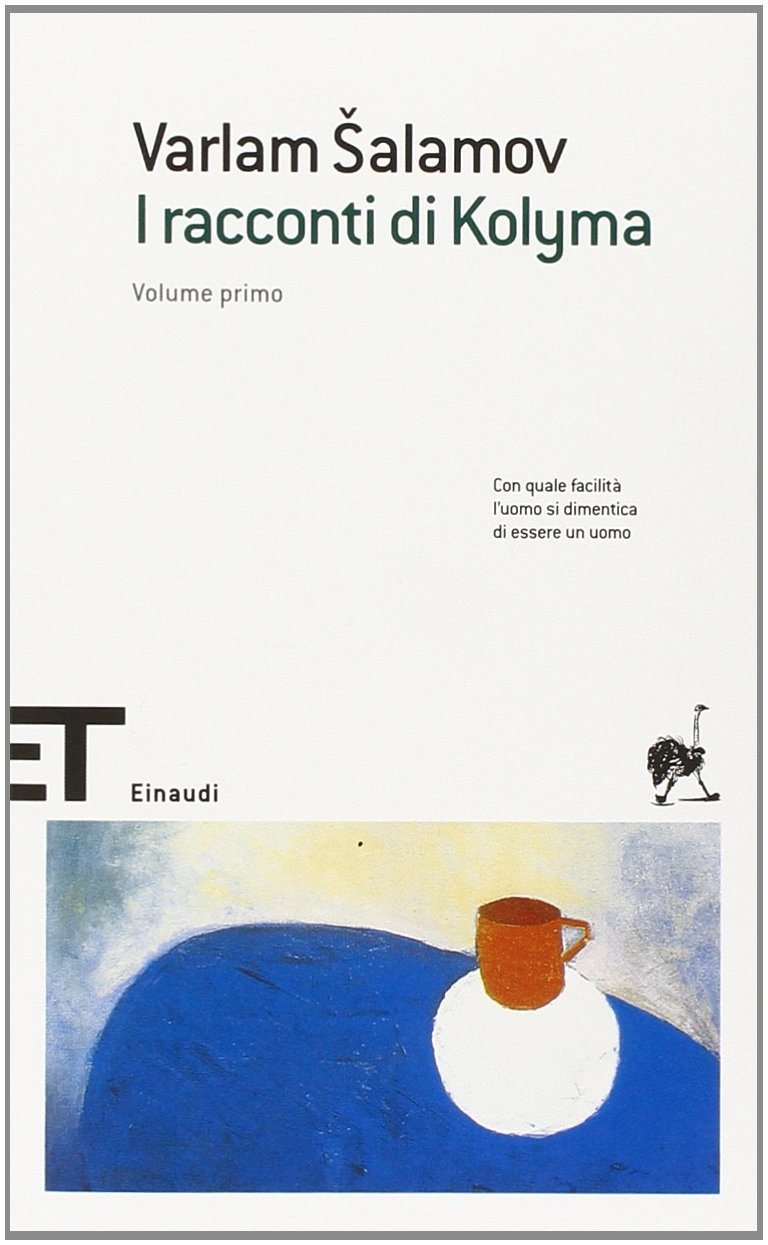

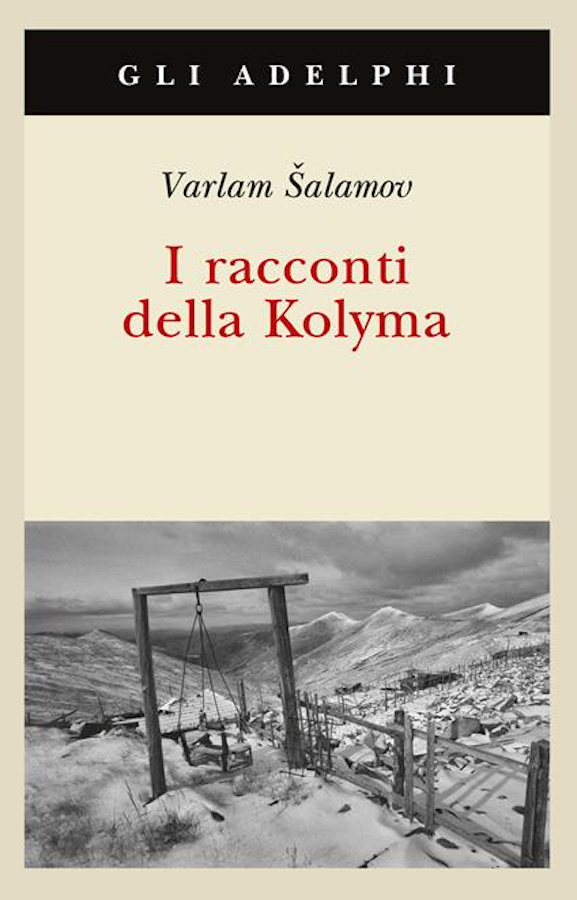

L’autore dei celebri I racconti della Kolyma (tradotti sia da da Adelphi che da Einaudi, che però li intitola I racconti di Kolyma) ci appare solitario, come in fondo tutti gli altri scrittori e poeti perseguitati dal totalitarismo staliniano. Anche le loro testimonianze formano un arcipelago che dagli anni ’20 del secolo scorso andrà sempre più espandendosi, senza creare un’unica immagine esemplare e purtroppo senza lasciare tracce profonde nella coscienza collettiva. La stessa parola, Gulag, acronimo della Direzione principale dei campi di lavoro correttivi, si estende ai luoghi fisici di contenzione, quindi diciamo: Šalamov ha trascorso nei gulag vent’anni della sua vita. Il tempo che un bambino impiega a farsi uomo. Forse avremmo fatto meglio a usare la denominazione più precisa di “lager”, traducendo l’acronimo russo. Perché questo erano i gulag: campi di lavoro forzato e di sterminio. Lager. Che hanno macinato e torturato milioni di persone. Arcipelago Gulag è la denominazione appropriatissima coniata da Solzhenicyn e riguarda tutta l’enorme estensione del paese.

La Kolyma però merita la sua sinistra fama, per l’enorme numero di uomini trucidati (circa 3 milioni) e per la sua particolare ferocia. Non si tratta di una località ma di una regione grande come mezza Europa, all’estremo nord-est della Russia, davanti al mare della Siberia, la zona più fredda della nazione. La temperatura scende spesso sotto i 50 gradi. I prigionieri venivano condotti ai lavori forzati nelle preziose miniere, d’oro e altri metalli, fino alla morte per consunzione. Poi, esattamente come nei lager nazisti, i prigionieri potevano soltanto sperare di sopravvivere individualmente nei misteriosi interstizi dell’inferno. In questo libro appena proposto da Adelphi, Tra le bestie la più feroce è l’uomo, curato da Irina Sirotinskaja e tradotto da Claudia Zonghetti, si raccolgono testi sparsi e postumi, ampi frammenti di autobiografia e nuovi ritratti che vanno a aggiungersi ai Racconti della Kolyma. Che in fondo sono essi stessi pura autobiografia. Šalamov non diventa scrittore nel lager, era un giovane poeta rivoluzionario quando finisce per la prima volta a Kolyma. Avrà numerose condanne, sempre come trotzkista. Erano milioni, i trotzkisti. In parte lo erano davvero, nel senso che erano stati ufficiali dell’Armata Rossa comandata appunto da Trotzky, protagonista di enorme rilievo della rivoluzione d’Ottobre. Trotzky era molto più intelligente e colto di Stalin, ma aveva un limite, una caratteristica che gli sarà fatale: era leninista. Era anche un ottimo scrittore: la sua Storia della Rivoluzione russa resta ancora una lettura indispensabile per qualunque studioso. Quando il montanaro del Cremlino (nella splendida definizione di Mandel’štam) prenderà il potere tutta la vecchia guardia rivoluzionaria svanirà nei gulag.

Anche per questo Stalin dovrà soccombere alla prima aggressione del suo ex alleato nazista. In questi campi di lavoro e sterminio si mescolavano delinquenti comuni alla enormità dei prigionieri politici, quelli del “58”, dall’articolo del codice penale che puniva i traditori della patria e della rivoluzione. Tra loro anche giovani rivoluzionari italiani, come Emilio Guarnaschelli (Una piccola pietra, Garzanti 1982, credo introvabile), lasciato morire di fame e di stenti nell’indifferenza di Palmiro Togliatti. Si può essere certi che anche Antonio Gramsci, se fosse riuscito a fuggire dall’Italia, sarebbe morto in un lager sovietico. Dopo settimane e mesi di interrogatori deliranti e torture, alla Lubjanka e in luoghi simili, tribunali fantoccio comminavano condanne a raffica a tutti gli esseri pensanti. L’infinita, per certi versi grandiosa, galleria di personaggi contenuta nei Racconti della Kolyma ci mostra la realtà in sé inenarrabile di milioni di vittime. Sono letteratura, della più alta, e sono anche storia. Anima stessa di una storia che altrimenti non si potrebbe neanche immaginare. Per lo più si tratta di uomini-fantasma. Oggi ci sono domani non ci saranno più. Dopo dodici ore di piccone e carrelli in miniera, a turno dovevano andare a tagliare la legna per non morire di freddo. Le percosse sono così abituali che non vengono più neppure descritte. Schiavi, sono schiavi destinati a essere sfruttati fino alla morte. Non sono nient’altro. Fame, freddo, bucce di patate rubate tra i rifiuti, malattie, anche ferite autoinferte. Le malattie infettive si diffondono facilmente nelle baracche, sopravvivono soltanto i più forti e i più fortunati.

Šalamov, grazie all’aiuto di un medico-prigioniero si salva trasformandosi in infermiere. Prende addirittura un diploma. Anche i pochi prigionieri che venivano liberati dopo tanti anni restavano in zona a lavorare come “liberi”, essendo comunque persone di serie B per sempre, le nuove anime morte della Russia. Le mille pagine dei suoi Racconti dalla Kolyma non sono ovviamente riassumibili, e da questi scritti in gran parte postumi e scelti da Irina Sirotinskaja, voglio evidenziare due momenti di grande interesse. Possiamo vedere con il dettaglio che soltanto un protagonista, sia pure giovanissimo, poteva cogliere nel periodo post-rivoluzionario, gli anni ’20, dei quali si sa troppo poco. Un fiorire di riviste, letture pubbliche, associazioni, tendenze, tutte influenzate dalle effervescenze e dalle illusioni rivoluzionarie. Uno dei più seguiti conferenzieri di quegli anni era il poliedrico Anatolij Lunačarskij, noto (se così posso dire) in Italia per i suoi scritti sul teatro. C’è nell’aria un’incredibile attesa messianica del “nuovo Puskin”, che naturalmente non tornerà ma moltissimi saranno i poeti che cercheranno di prenderne il posto. “Immaginisti, futuristi-comunisti, nullisti, poeti contadini, Kuznica (La fucina), il LEF, Pereval (il valico), la RAPP, costruttivisti, originalisti-frasari e via dicendo: erano un’infinità.” Si svolgono veri e propri duelli poetici, ogni sera a Pietroburgo si leggono poesie da qualche parte, e dovunque si accendono dibattiti al calor bianco (LEF o bluff? è una battuta corrente). Il simbolista Aleksander Blok, il poeta dei colori (insieme a Andrej Belyj tra i candidati alla successione), muore nel 1921, e sarà uno dei pochissimi ricordati anche fuori dal paese. In realtà nessun grande poeta può essere riassunto da un aggettivo, acmeisti (Mandel’štam, Achmatova, Brodskij) contro simbolisti è una semplificazione assurda della realtà. Ma gli anni ’20 non sono la belle époque della poesia, sono soprattutto l’inizio della fine.

Anni terribili, li definisce Nadezda Mandel’štam nelle sue Memorie (ora disponibili in italiano grazie alle Edizioni Settecolori): la conosciamo come signora Mandel’štam ma non è stata soltanto una formidabile testimone della tormentata vita del poeta, è stata anche una scrittrice, brava e orticante. Uno dopo l’altro poeti e narratori diventeranno i principali nemici del regime staliniano. Russofobi e putiniani dovrebbero cominciare a capirlo. I Dodici di Blok, che avanzano nella tempesta di neve a Pietroburgo annunciano la realtà, in cui il sol dell’avvenir è tramontato. Nei ricordi di Šalamov assistiamo a molti dibattitti infuocati, vediamo apparire spesso, leggendo le sue poesie o come polemista, il più noto dei poeti rivoluzionari: Majakovskij. Che era stato negli Stati Uniti, aveva viaggiato, ma in fondo non fa una bella figura, appare un po’ narciso, gli piace esibirsi, e certo non è stato fondamentale per il giovane Šalamov. Il suicidio di Majakovskij nel 1930 segue al suicidio per impiccagione di Sergéj Esénin nel 1925, anche lui poeta rivoluzionario delle origini, in via di pentimento ma popolare almeno quanto Majakovskij. Di origini contadine, autodidatta, alcolizzato e dalla vita mondana degna di una rock star (tra le sue infinite compagne Isidora Duncan), di ispirazione autentica che poco aveva di futurista assomigliando nei contenuti e nella forma più a Pasternak che ai poeti rivoluzionari. I poeti e gli scrittori che non si uccideranno verranno eliminati dal partito.

Un altro periodo poco frequentato dagli studiosi è il dopoguerra sovietico e la stagione di Krusciov. Che non porterà un cambiamento così radicale come si crede. La libertà è sempre limitata, i libri dei grandi autori perseguitati da Stalin non vengono ancora stampati. Vasilij Grossman non verrà pubblicato in Russia neppure ai tempi di Gorbaciov.

Nel 1956, con un dibattito pubblico, si sollecita la stampa delle opere di

Mandel’štam, morto prigioniero nel ’38 mentre era in viaggio per la Kolyma. Partecipa e interviene anche Šalamov, e il ritratto che ne fa è struggente e bellissimo. “Siamo tutti testimoni di una resurrezione straordinaria della poesia di Mandel’štam, che d’altro canto non è mai morta. E non perché il tempo rimette ogni cosa al suo posto. Sappiamo da un pezzo che il suo nome è ai vertici della poesia russa. (…) Di lui i critici hanno detto che i libri erano il suo scudo contro la vita. In primo luogo, non si tratta di uno scudo di libri, ma dello scudo della cultura. In secondo luogo non era uno scudo ma una spada. E ogni poesia di Mandel’štam è una stoccata.” Ora sembra finalmente chiaro che l’attesa messianica del nuovo Puskin non era stata vana: il poeta tanto atteso era Mandel’štam, e non era neppure solo. Cita con ammirazione anche la Achmatova, e definisce “sani e vivi” i principi dell’acmeismo. “Da qualche tempo si parla molto di Mandel’štam. Questa mia è solo la milionesima parte di quanto si potrebbe dire. Un ruolo enorme nel suo destino letterario lo ha avuto Nadezda Jakovlevna (presente in sala e che applaudita non salirà sul palco, limitandosi a dire ‘come ha scritto Mandel’štam: alle celebrazioni non sono ancora avvezzo… dimenticatevi della mia presenza’)”. Poi descrive la fine di Mandel’štam: “Il poeta stava morendo. Le sue grandi mani gonfiate dalla fame, con le dita bianche esangui e le unghie sporche, lunghe, a cilindro, erano appoggiate sul petto e non cercavano più riparo dal freddo. (…) La vita gli entrava dentro come una padrona dispotica, lui non la chiamava, ma lei entrava comunque nel suo corpo, nel suo cervello, entrava come poesia, come ispirazione. La poesia era la forza vivificante di cui viveva. Lui non viveva per la poesia, viveva di poesia.” Conclude con un laconico: “…E verso sera morì.”

Non meno intenso, in chiusura del libro, il ritratto di un altro grande poeta: Pasternak. Che ammirava da lontano anche da ragazzo, e che si rivelerà l’incontro più importante della sua vita. “Andavo da lui per imparare a vivere, non per imparare a scrivere.” Un dialogo che non si interromperà mai, che Šalamov riassume in lunghi frammenti, tutti meritevoli di profonde riflessioni. “Pasternak ha smesso da tempo di essere solo un poeta, per me. È stato la coscienza della mia generazione, l’erede di Lev Tolstoj. (…) Ho sempre pensato, e lo penso tuttora (scrive negli anni ’60) che nella vita ci devono essere delle persone, persone vive, nostri contemporanei, delle quali possiamo fidarci, con un’autorità morale senza limiti. (…) Allora sarà più facile vivere, sarà più facile continuare a credere nell’uomo. È questo bisogno a generare la religione dei buddha viventi. Per me quell’uomo è stato Pasternak.”