La poesia assoluta di Amelia Rosselli

Forse mi piace parlare di poesia perché sono convinto che sia impossibile parlarne. E anche se “vita e scrittura ène compagni, el sai” (come scriveva Franco Scataglini) montare aneddoti di vita e poesie è un gioco intellettuale non privo di pericoli. Corriamo il rischio di schiacciare in una biografia il vero contenuto del testo, che in realtà non trova nella biografia alcuna spiegazione. Quando i destini del poeta si intrecciano con quelli della Storia, per esempio la seconda guerra mondiale, il rischio è che la poesia venga oscurata, risucchiata dagli eventi, rendendola addirittura impossibile. In realtà la poesia non si lascia mai zittire dalla Storia. La Storia non suscita la poesia, la invade, spesso la perseguita, ma non è mai la sua spiegazione. L’odio di ogni potere verso la poesia dovrebbe dirci molto di più, e senza usare le note sbiadite del vittimismo.

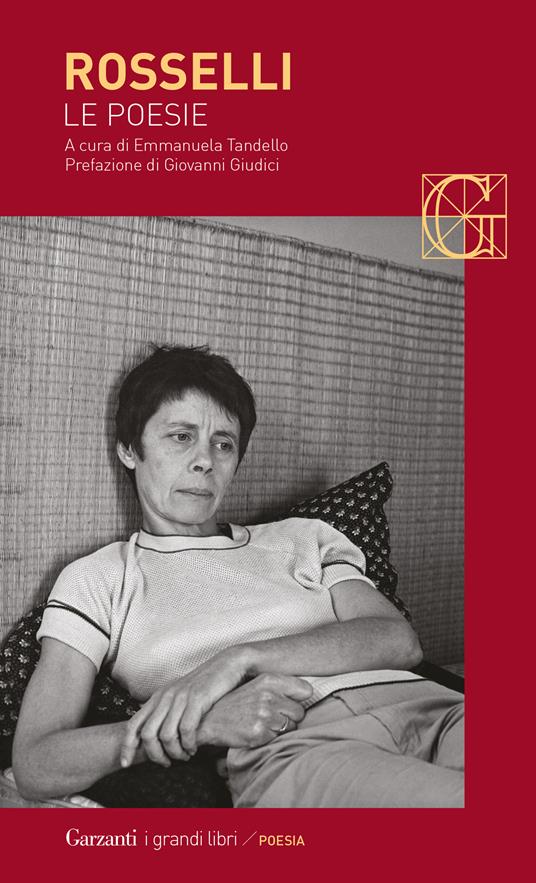

La poesia è sopravvissuta alle dittature più feroci, le ha irrise, e nel grande minestrone della Storia ne è uscita vincitrice. La poesia di Amelia Rosselli entra a pieno diritto in questo discorso, che senza nominarla suscitava la grande poesia russa del novecento. “Ho nella stella nera del mio destino \ un qualche cosa che non è questo \ versificare per buone donne o fanti \ o spente illuse stelle silenziose \ o rauche vanità d’essere additata \ tra i primi.” Traggo questa e le altre citazioni da un volume prezioso edito da Garzanti qualche anno fa, Le poesie (1997) curato da Emmanuela Tandello con prefazione di Giovanni Giudici. Rimando al notevole contributo critico di entrambi per approfondire la conoscenza di Amelia Rosselli. Ma soprattutto rimando alla lettura diretta delle sue opere raccolte in quel volume. Aggiungerei anche l’importante traduzione di Sleep (poesie scritte in inglese) curata da Emmanuela Tandello per le edizioni Garzanti.

Parlare dell’omicidio fascista del padre e dello zio, i fratelli Rosselli ricordati in diverse strade italiane, della sua notevolissima cultura musicale, linguistica, del suo nomadismo attraverso lingue e paesi sarebbe sovrastante e confinerebbe la sua scrittura in una dimensione testimoniale che è invece praticamente invisibile. Il dolore psichico della Rosselli è lo stesso dolore che ha attraversato tutto il mondo. Il lettore delle sue poesie non è in cerca di una diagnosi. Il lettore è (o dovrebbe essere) in cerca di qualcosa di nuovo, esattamente come lei. Chi ha avuto la fortuna di incontrarla personalmente non ha fatto però alcuna fatica ad associarla alla musica dei suoi versi. Sillabe, parole, suoni, passi camminati uno dopo l’altro, veloci, quasi da gazzella, il corpo minuto e longilineo, gli occhi grandi per guardare lontano, le sigarette respirate come aria fresca.

A volte fuggiva, si perdeva lontano. Arrivava sempre da sola, e sola la vedevi in ogni luogo. È incredibile che un’eterna fuggiasca elaborasse dentro di sé una lingua così curata e essenziale, e così consapevole. È incredibile che una donna dall’apparenza così fragile sia riuscita a scrivere, in cattività, un libro straordinario come Serie ospedaliera. Dove si canta “una vita chiusa”, dove le parole ancora una volta vengono forzate a dire quel che non possono, dove ogni invenzione si trasforma in inatteso buon senso, musica e significato insieme. “Le tue acquerelle scomponevano la mia mente \ loquace per l’invernizio. Con lo scompiglio della \ primavera, nave in tormenta, io scalinavo ancora \ per le giostre colorate con astuzia: il tuo il mio \ tesoro affogato. Il pennello dolcemente vibrava…”. L’amore che attraversa come un fantasma tutta la sua opera è il contenuto occulto della sua poesia. Come Montale anche la Rosselli non cede all’illusione apollinea dell’inappartenenza: “io non so se tu lo sai ch’io rimo interamente per te.”

Il disamore è certamente uno dei suoi grandi temi. Si rivolge sempre a qualcuno: “Tu”. Un dialogo confidenziale a cui noi miracolosamente assistiamo, a volte con un dubbio: ma il “tu” a cui si rivolge non sono forse io? O almeno: anch’io? Perché il disamore è una ferita che non è inferta da nessuno. La sua semplice enunciazione afferma che amore c’è stato. Come si può accusare chicchessia di non amarci più? La Rosselli non dà un nome a chi non ha saputo amarla, non formula accuse. La nostalgia stessa è impossibile, l’idillio è leggibile soltanto come una traccia incastonata in rocce profonde, ormai fagocitata dal mare, quindi visibile a tratti e incerta. Il “tu” è il mondo intero che la respinge verso un rifugio al quinto piano, dove abita la solitudine piena di fumo per le troppe sigarette fumate.

La tragedia si è già consumata, l’attenzione si sposta verso un eterno, frammentario presente. In certi momenti la sua poesia offre immagini raggelate, notturne, che trova soltanto in Mandel’štam delle similitudini (“Sediamoci un po’ in cucina insieme,\ c’è odore dolce di bianco cherosene…”, scrive Mandel’štam nei Quaderni di Mosca recentemente riproposti da Einaudi). Il “tu” in Amelia Rosselli implica un “io” che cerca di conservare nella retina l’immagine del “tu”, che è fuggente, incerto, già altrove mentre era presente e paradossalmente ancora più presente in absentia. Le assenze delimitano il suo paesaggio e il suo territorio, lo disegnano, ma non la dominano. La poesia diventa un dialogo con l’esistenza stessa, prende il sopravvento attraverso i più minuscoli frammenti, dove prima ancora della frase suona ogni singola particella, e anche l’articolo determinativo diventa parola. Non deve sorprendere l’affermazione in clausola e tra parentesi, che troviamo in una splendida poesia raccolta in Documento: (Sono io che guido \ e sei tu che obbedisci.)

Come Tonio Kröger scarnifica la stessa scrittura scomponendola nelle sue parti apparentemente meno nobili, ne dubita, ne riconosce i limiti, le energie ingannevoli, le astuzie.

Rileggendo ora i suoi poemi mi sono chiesto: la Rosselli è un poeta sentimentale? (La chiamo Poeta seguendo la lezione morantiana, che non voleva essere chiamata poetessa; poetessi erano piuttosto gli aspiranti poeti, secondo lei.) La definizione non sarebbe per nulla offensiva o limitante, ma non la definisce esattamente, non tiene conto del suo lato vigile e razionale. “La mia vita privata è un best-seller \ e i miei romanzi d’amore sono luride facilitazioni \ e io ne riconosco l’errore.” E ancora: “l’amore era un gioco di scacchi.” O la clamorosa chiusura: “Invero vero che tu non m’ami.” Le oscillazioni toniche, la prosodia apparente, attraversano tutta la sua vasta opera, dalle prime stupende prove, dai giochi linguistico-algebrico-geometrici di Diari in Tre lingue (quelle avute in dono dal suo nomadismo forzato) alle Variazioni belliche, dalla poesia allucinata di Dino Campana alla compostezza del Montale più intenso, diciamo di La bufera, fino all’inspiegabile Serie ospedaliera, di cui il mio poemetto preferito, La libellula (1958), è parte autonoma e tormentata.

Il foglio bianco del poeta diventa un pentagramma. Che dà un tono, un battere e un levare, in cui scorre il suo pensiero denso. Che a volte sfiora quasi la freddezza: “È così scarsa \ la gioventù di baci che penso \ proprio sia fatta piuttosto per odiare.” Un’apparente freddezza che è piuttosto raggelamento, mai inappartenenza. “Mio angelo… quando \ facesti al caso quel che esso riprometteva, \ cioè mi lasciasti.” Il tono non è da tragedia, ma di dolente ironia. “… Eppure eccomi qua a scrivere versi…”. Afferriamo perfettamente il suo ragionare anche per frammenti dispersi. La sua poesia tende a ricomporsi da sola. “Non è vero che il domani sia sicuro \ e non è vero che l’oggi è calmo.” Come definirla? Una lucida logica da secolo dei lumi? Cercherò di evidenziare un elemento, simbolico e ricorrente: la neve. La neve la affascina e la rappresenta. “Nevica fuori… le lacrime sono asciutte come la neve.” E ancora: “La neve scende svolazzando contenta \ il mio cuore si rabbuia attentamente…”, “Sono i fiocchi di neve decaduti a fare \ da augurio ad una vita senza luce e \ il loro danzare è tutta una farsa…” Fino al laconico: “La neve ha quasi finito di sperare.” Un pensiero incapace di trasformarsi in saggezza o in testamento, perché “La saggezza è una bara…”. Un pensiero che si trasforma in poesia.

Volevo scrivere questo articolo perché da qualche tempo mi tornano in mente i diversi incontri avuti con lei nei suoi ultimi anni. Con lei e a volte con i suoi pochi parenti. Volevo riferire cosa ci eravamo detti, gli incontri, il passato, i suoi rapporti con Pier Paolo Pasolini, forse il primo dei suoi grandi lettori. Invece non ci sono riuscito. Ricorderò soltanto il nostro ultimo incontro. Dovevo fare un intervento in un luogo abbastanza impressionante: la sala degli Ercoli al Campidoglio. Forse si trattava di una relazione su Tozzi, credo su Barche capovolte. Lei venne a sentirmi, da sola. Si mise in fondo alla sala, dove mi aspettò per salutarmi alla fine del convegno. “Non ho capito niente” mi disse, “ma ho ascoltato la tua voce e il tuo intervento mi è piaciuto moltissimo.”

Il senso del suono oltre il senso. Ancora la musica. Scrive Giudici nella sua prefazione a Le poesie, risalendo alla matrice originaria della musicalità in Amelia Rosselli: “una componente che ha il suo fondamento negli studi di teoria della composizione musicale (violino, pianoforte e organo) da lei seguiti a Firenze e a Londra, allarga notevolmente l’ambito d’attenzione a una prosodia che, sempre ben governata da un ritmo anche laddove il verso sembrerebbe sconfinare nella prosa, tende a proporsi non di rado quasi in termini grafici, per cui una poesia arriva a proporsi idealmente come uno spartito (…) dove il cosa vuol dire appare assai meno importante del dire-in-sé mentre il poeta è come trascinato dal farsi stesso di questa poesia assoluta.”

In copertina: Dino Ignani, Ritratto di Amelia Rosselli