Ragazzi venite al Bauhaus!

Ogni volta che visito il Barbican ho l’impressione di rendermi in un luogo diverso. La realtà è che ogni volta entro da un ingresso diverso, ma tanto basta a disorientarmi. La grande hall con il soffitto a cassettoni, illuminati con colori da discoteca anni ottanta, è uno spazio con cui non sarà mai possibile familiarizzare. Mi sorprendo di ritornaresui miei passi, ecco l’unica costante. Il Barbican è una cittadella abbarbicata nel cuore di Londra, un barbacane sopravvissuto al medioevo. Ci sono gli speroni, le muraglie, le scarpate – e c’è il Barbican. Non un bastione senza feritoie o un bunker: su ogni livello – e non saprei dire quanti ve ne siano, né quale sia, ammesso che esista, un piano terra – ci sono aperture verso l’esterno. Anche l’alto e il basso sono due coordinate inservibili da queste parti (dimenticate Londra): per sbaglio salgo con l’ascensore all’ultimo piano e mi ritrovo in un giardino tropicale. Non è il resoconto di un’esperienza soggettiva: questo sabato mattina si svolge al Barbican una caccia al tesoro e le squadre con le t-shirt colorate si affrettano seguendo chissà quali indicazioni. L’architettura del Barbican richiede insomma un adattamento psico-fisico. Produce una sua Forma di vita.

È qui che è ospitata Bauhaus. Art as Life (fino al 12 agosto). La mostra è introdotta da un manifesto del 1929, con una mano dall’indice proteso verso un messaggio. Recita: “Junge Menschen Kommt ans Bauhaus”, o “Ragazzi, venite al Bauhaus!”. La visita non tradisce l’enfasi dell’annuncio, che sembra poco in linea con le idées reçues e le conoscenze scolastiche sul razionalismo e l’atmosfera seriosa del Bauhaus. La prima sala ci immerge nell’atmosfera frizzante ed utopica del Bauhaus di Weimar tesa a liberare gli istinti creativi latenti degli studenti. Dominata dalla figura di Paul Chroen Mazdaznan Cures, è concepita appositamente per spiazzare ogni falsa attesa. Promuovendo l’unione di induismo e cristianesimo, Mazdaznan aveva l’abitudine di cominciare le sue lezioni con degli esercizi per il controllo del respiro. Nella sua classe si distingueva un pagliericcio e un cerchio blu di un metro e cinquanta di diametro dipinto sulla parete: non un’opera astratta ma un’immagine che facilitava la concentrazione. Tra le altre attività di Mazdaznan si contano esercizi fisici, canti e preghiere, digiuni e purghe corporali, abluzioni e dieta vegetariana accompagnata dall’ingerimento di aglio. I suoi disegni senza prospettiva – di quelli che si vedono nelle biennali d’arte contemporanea sebbene risalgano ai primi anni venti – rappresentano figure nell’atto di defecare e vomitare.

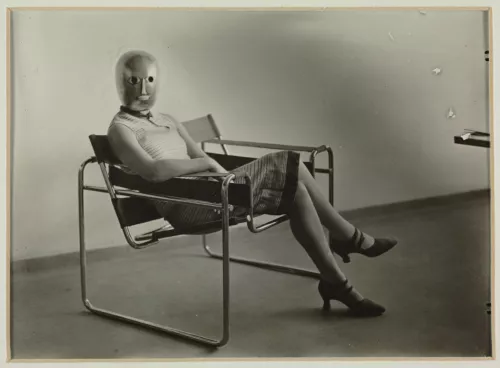

Erich Consemüller. Marcel Breuer e il suo harem

Erich Consemüller. Marcel Breuer e il suo harem

Nella stessa sala sono esposti assemblage di metallo, lame, pelle, lampadine e legno di Moses Mirkin. Non un’opera dada, ma il compito svolto durante le lezioni di Johannes Itten. Lo stesso vale per l’atelier di scultura in legno di Müller-Hummel, che realizzava opere con eliche di aerei militari della Prima guerra mondiale. Un esempio originale dell’unione tra arte e tecnologia. Il Bauhaus arriva a dada attraverso l’artigianato o meglio lo studio scientifico delle qualità dei materiali. Della maggior parte di questi oggetti – non solo assemblage alla Tinguely o alla Schwitters ma anche maschere minacciose da collezione surrealista – resta purtroppo soltanto una traccia fotografica. In compenso si possono godere, su una sola parete, e quindi in un solo colpo d’occhio: i giocattoli realizzati da Paul Klee per il figlio Felix; le marionette di Kurt Schmidt e Toni Hergt per Le avventure del piccolo gobbo; i giocattoli di legno di Alma Buscher (1923-26), progettati per la produzione industriale, con le loro forme geometriche concise, i colori primari, le proporzioni armoniche. Senza dimenticare la scacchiera in legno di Joseph Hartwig (1924), prova che l’industrial design promosso dal Bauhaus non era rivolto esclusivamente agli oggetti d’uso della vita quotidiana ma anche alla sfera ludica.

La mostra non si ferma ai primi anni di vita del Bauhaus ma attraversa anche il passaggio dall’espressionismo all’estetica razionalista e industriale del 1923. Eppure è difficile dimenticare che quest’evoluzione fu inaugurata da un evento che sembra ripreso da un happening anni settanta: i cosiddetti Telephone paintings che, secondo la leggenda, Moholy-Nagy (chiamato da Gropius per sostituire Itten) dettò al telefono. Nel 1944 ricordò che fu come “giocare a scacchi per corrispondenza”. È uno di quegli episodi della storia dell’arte del XX secolo così immaginifico – un po’ come i tre monocromi con cui Rodchenko mise fine alla storia della pittura – che a lungo ho creduto non esistessero veramente. Esposti per la prima volta nel 1924 alla galleria Sturm di Berlino, eccoli ora sulle pareti del Barbican: tre dipinti di dimensioni diverse ma con la stessa composizione, la texture di smalto da porcellana su acciaio che restituisce un’esperienza lontana dalle riproduzioni in bianco e nero. Moholy-Nagy intendeva creare opere d’arte che unissero la precisione all’impersonalità, la fabbricazione non manuale all’uso di forme geometriche neutrali; in altri termini ricercava degli standard oggettivi. Un proposito estetico che comportava, in pittura, la rinuncia allo sfumato, ai cromatismi e ai giochi tonali nonché un rigore formale garantito allora solo dall’astrazione.

Dessau, theatre workshop, 1927

Dessau, theatre workshop, 1927

Il secondo piano della mostra segna il trasferimento del Bauhaus a Dessau nel 1925. Verso le ultime sale m’imbatto nell’affiche della mostra: la foto in bianco e nero di una donna seduta con una maschera di ottone che le copre il volto. Risale al 1927 circa ma non viene da Documents, la rivista surrealista di Bataille pubblicata nel 1929. È una foto legata alla classe di teatro di Erich Consemüller. La modella è Lis Beyer o forse Ise Gropius, moglie di Walter, con una maschera di Oskar Schlemmer e un vestito di Lis Beyer, seduta su un’inconfondibile sedia B3 Club di Marcel Brauer. Si tratta, in altri termini, di una foto promozionale, come lo è il video “Come vivere in modo salutare ed economico?” con Ise Gropius e sua sorella Ellen Frank. Nello stesso periodo Consemüller realizza anche il pendant maschile, con un uomo in giacca e cravatta, il volto coperto da un’altra maschera di Schlemmer e un tavolo in metallo firmato Bauhaus. Le mascherate al Bauhaus non erano un’eccezione. Tra la mensa e l’auditorium della scuola di Dessau un palco da teatro era a disposizione degli studenti e dei loro slanci espressivi. Nel 1929 si tiene il Metal Party, ben documentato nell’esposizione, in cui gli studenti addobbati con pezzi di metallo ballavano al ritmo di campane, all’interno di una stanza con le pareti rivestite di metallo e riempita di palle d’argento. Altro che la Factory! Senza considerare le feste che restano fuori dal percorso della mostra, come quella degli aquiloni che si svolgeva in autunno.

Metal Party

Metal Party

Tali mascherate non prospettavano un mondo di automi. Questa sarà la realtà del nazionalsocialismo che, da lì a pochi anni, falcidierà l’esperienza artistica e didattica del Bauhaus. Allo stesso modo la svastica nel sigillo del Bauhaus disegnato da Karl Peter Röhl (1919) – una figura con braccia e gambe tese come punte di una stella, con una piramide sulla testa divisa verticalmente in due metà, nera e bianca come lo yin e lo yang, coronata dal sole e da una stella – non è altro che un riferimento al simbolo religioso orientale del disco solare. Siamo lontani dalla funzionalità e dalla trasparenza comunicativa del design e della tipografia promossi da Moholy-Nagy e Herbert Bayer.

Il volto mascherato era in realtà un volto senza connotazioni nazionali e appartenenza sociale. Quella del Bauhaus era una società senza classi, frutto della democratizzazione estetica dei loro prodotti. Il bauhausler vede ovunque forme da rimodellare: dalla teiera, come quella di Theodor Bogler del 1923, ottenuta combinando poche forme geometriche elementari, al volto stilizzato che può essere visto di profilo o frontalmente, come nel logo di Schlemmer (1923). Un logo così efficace da essere ripreso negli anni settanta da uno dei gruppi gotici e post-punk più visionari, i Bauhaus per l’appunto. Senza dimenticare la testa umana, perché appena entrati alla scuola, gli uomini venivano infatti sottoposti al taglio dei capelli: con una scodella sulla testa, si procedeva tagliando tutt’attorno. In occasioni festive, alcuni si dipingevano quadrati neri sulla testa. Lo stesso vale per i comportamenti sociali e linguistici: “qui i costumi sono flessibili come la lingua: non è affatto difficile inventare una parola nuova in tedesco” (Ilya Ehrenburg).

Bauhaus. Art as Life s’inscrive in quella felice contingenza storica – la fine della Guerra fredda – che ha permesso di consultare e confrontare, negli ultimi vent’anni, gli archivi del Bauhaus conservati nelle due Germanie. Al riguardo va ricordata Bauhaus 1919-1933: Workshops for Modernity organizzata al MoMA nel 2009, cui la mostra londinese è senza dubbio debitrice. I prodotti della scuola non sono più semplicemente emanazione delle linee guida teoriche e dei manifesti, ma parte integrante della vita quotidiana condotta dai suoi studenti, documentata dalle numerose fotografie esposte a Londra. La democratizzazione estetica cui ambiva il Bauhaus si rispecchia nella socializzazione interna tra i suoi membri. È così che questi pezzi da museo riacquistano vita e veicolano anche la personalità di chi li ha concepiti. Del Bauhaus e dei suoi quattordici anni di vita cominciamo ad avere un’immagine più complessa e vivida: non un movimento programmatico ma una scuola-laboratorio, con le sue idiosincrasie ed eccentricità, che ha incoraggiato approcci sperimentali all’insegnamento, al vivere in comunità, alla sfera sociale e, in scala più grande, al modo di vivere dopo la Prima guerra mondiale.

Esco (esco?) dal Barbican e per un attimo immagino di essere un bauhausler. “Junge Menschen Kommt ans Barbican!”.

Una versione ridotta di questo articoloè apparsa su Alias – Il Manifesto.