Roland Barthes e la vita con gli altri

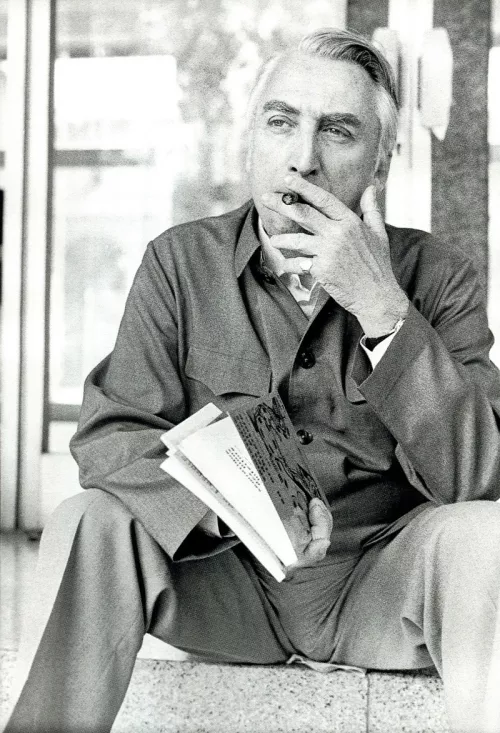

Il tardo pomeriggio del 7 gennaio 1977 ad ascoltare Roland Barthes nell’aula magna del Collège de France c’era il tout Paris. In prima fila Michel Foucault, che aveva fortemente sponsorizzato la candidatura di Barthes come professore in quella esorbitante istituzione del sapere. Accanto a lui Claude Lévi-Strauss, che vi insegnava da decenni. C’era Algirdas Greimas, antico compagno di strada negli studi semio-linguistici, seguito da Paolo Fabbri. C’era la vecchia madre, entrata in sala a braccetto di Roland. C’era uno stuolo di amici, colleghi, amanti, studenti, curiosi, tutti lì a salutare l’ingresso del celebre autore di Miti d’oggi e L’impero dei segni nel tempio della scienza e del pensiero francesi. Quella sera Barthes tenne la sua lezione inaugurale, stampata da Seuil poche settimane dopo, e quel testo straordinario fece molto rapidamente il giro delle università di mezzo mondo, suscitando grandi entusiasmi e non poche perplessità: vi si sosteneva, tra l’altro, che la lingua è un’istituzione fascista, e come tale va surclassata, mediante la semiologia, dall’esercizio della letteratura.

In realtà gli interessi di Barthes erano altrove. Nei due anni precedenti aveva tenuto all’Ecole des hautes études due seminari sul linguaggio dei sentimenti che l’avevano molto soddisfatto, e stava per uscire per lo stesso editore il libro che, giustamente, lo renderà famoso al grande pubblico: i Frammenti di un discorso amoroso. È così che il sabato successivo, il 12 di gennaio, apre il suo primo corso al Collège che ha per titolo “Comment vivre ensemble”, ideale continuazione dei Frammenti. Se in quest’ultimo libro – che nessun fidanzatino da quel momento si priverà di donare, sospirando, alla fidanzatina – aveva lavorato sul soliloquio dell’innamorato, ossia sul fatto che, semplificando molto, l’amore non può esser mai ricambiato, nel seminario che sta per lanciare Barthes sposta un po’ il tiro e si domanda: è possibile vivere insieme senza le claustrofobie della coppia, al di là dei riti fobici dell’istituzione familiare, delle continue negoziazioni che ogni forma matrimoniale, di diritto o di fatto, impone ai soggetti, diciamo così, contraenti? Ancora: è pensabile una tale forma di comunità senza sfociare nei macro-raggruppamenti – falansteri, comuni, conventi – che sono altrettante espressioni di precisi sistemi di potere? In altri termini: come immaginare una socialità senza alienazione e una solitudine senza esilio?

La scommessa non è da poco, e occorre aprire un ampio dossier che spazi nella storia e nella geografia dell’Occidente per provare a formulare, se non delle risposte, quanto meno delle ipotesi plausibili. Barthes va avanti fino ai primi di maggio con cadenza settimanale, usando i materiali più disparati, dalle prime comunità monastiche cristiane alla Storia Lausiaca di Palladio di Galazia, dalla Montagna incantata di Mann alla Sequestrata di Poitiers di Gide, dal Robinson Crusoe di Defoe al Pot-Bouille di Zola e via dicendo (Senofonte, Platone, Le Corbusier, tanto Proust…).

Ma la cosa non ha fortuna. Terminato il corso, negli anni successivi Barthes si dedica ad altro, e studia prima la delicata questione del Neutro, sua vecchia ossessione, per passare poi ai complessi riti legati alla Preparazione del romanzo, più interessanti a suo dire del romanzo stesso. Non scrive pressoché nulla sul vivere insieme, e il tema viene presto dimenticato. È stato necessario, dopo una lunga contrattazione con gli eredi e parecchi dubbi circa la redazione del testo, recuperare gli appunti delle lezioni e le registrazioni archiviate al Collège perché soltanto nel 2002 venisse fuori un libro che testimoniasse di quel vecchio corso universitario, della sua enorme ricchezza, dell’originalità con cui la questione viene trattata. Come se non bastasse, passeranno altri 22 anni perché questo sia pubblicato in traduzione italiana grazie al lavoro infaticabile di Augusto Ponzio, sicuro conoscitore dell’opera barthesiana. Ed ecco che arriva finalmente in libreria Come vivere insieme. Corso e seminario al Collège de France (testo stabilito da Claude Coste e curato da Eric Marty, traduzione – alquanto sgangherata – e introduzione di Augusto Ponzio, Mimesis, pp. 294, € 22).

Allora: come vivere insieme? e, potremmo aggiungere, perché? quali i vantaggi e gli svantaggi, le necessità e i capricci, le ansie e gli ardori? Interrogativi che accomunano, problematizzandole, le esistenze di chiunque, su diversa scala: personale e sociale, affettiva e no. Qual è il nostro mondo comune, il nostro modo condiviso di essere ed esistere, i beni e i valori da gestire unitamente, senza conflitti e, però, senza buonismi? Domande che ci si presentano ciclicamente, e che surrettiziamente accompagnano il nostro vivere quotidiano. Per Barthes, così come aveva appena fatto coi Frammenti, e come farà per la Camera chiara, il punto di partenza di questa abbozzata ricerca sul vivere insieme è soggettivo, o, per meglio dire, fantasmatico: quello “scintillio narrativo del desiderio” che ne fa emergere la positività pura, il fatto che, cioè, “le visioni eudemoniche esistono senza contraddirsi”. Si può voler vivere da soli e desiderare al tempo stesso di stare con altri. Che è poi, appunto, il fulcro concettuale di tutto il corso.

Così, il fantasma che anima l’esplorazione sul vivere insieme è racchiuso, dice Barthes, in un termine chiave: l’idiorritmia (scritto con due r per sottolinearne il carattere metateorico), che indica in origine lo stile di vita insieme solitario e condiviso di alcuni monaci sul monte Athos fra la fine del III e l’inizio del IV secolo d.C. Ogni monaco era autonomo (stava nella sua cella, vi consumava i pasti, pregava etc.) ma la sua vita aveva lo stesso ritmo di quella degli altri monaci come lui. A metà strada fra l’eremitismo dei primi cristiani e il cenobitismo istituzionalizzato, i monaci idiorritmici vivono insieme pur essendo autonomi o, che è lo stesso, stanno da soli ma in un ritmo comune con i propri confratelli. Cosa che ritorna, indica Barthes, anche in certe comunità monastiche asiatiche, soprattutto a Ceylon, e viene fortemente avversata dalla Chiesa ufficiale, a cominciare dai benedettini. Ma lo sguardo di Barthes va ben oltre i temi della vita religiosa, finendo per impiegare l’idiorritmia come metafora di ogni tentativo di conciliazione fra la vita collettiva e quella individuale, senza ipostatizzare né l’una né l’altra. Tentativo, precisa Barthes, che non ha nulla dell’utopia sociale, alla More o alla Fourier, inevitabilmente claustrofobiche, ma semmai di un’utopia personale (pulviscolare, avrebbe detto Calvino), fantasmatica appunto, capace di volgersi più all’immaginazione letteraria che non all’organizzazione politica.

Il corso procede per accumulo di tratti (grosso modo corrispondenti a quelle che nei Frammenti erano chiamate figure), collocati rigorosamente nell’arbitrarietà dell’ordine alfabetico, proprio per sottolineare la mancanza di sviluppo argomentativo che li caratterizza (cosa che non viene confermata, purtroppo, nella versione italiana, la quale sceglie di mantenere la dispositio barthesiana, come a dargli una qualche discutibile sacralità). I tratti non sono veri e propri temi, né tantomeno questioni accademiche da discutere; piuttosto, si tratta di esplosioni laterali del discorso, linee di fuga, punti chiave sempre rivedibili che si succedono senza alcuna volontà di completezza. Il primo è Akedìa, cioè accidia, e si procede via via con Anacoresi, Athos, Autarchia, Beghinaggi etc., per giungere fino a Sporcizia e, infine, Utopia. Ma è una fine capricciosa così come l’inizio, di modo che adesso il libro (ma non il corso, allora!) può essere letto un po’ come un dizionario, scegliendo soggettivamente da dove entrare e dove fermarsi, dove riprenderlo e come bloccarsi.

Basilare per la ricostruzione di un vivere insieme idiorritmico è, secondo Barthes, la presenza di uno spazio, fisico o immaginario che sia, dove abitare soli e pure in compagnia, un luogo cioè dove si conduce una precisa diaita, alimentare e no (l’influsso di Bachelard su Barthes meriterebbe un supplemento di indagine). Così appunto il deserto per gli eremiti, l’hotel-sanatorio della montagna incantata, la camera claustrofobica della sequestrata di Poitiers, l’isola deserta di Robinson, come anche il Monte Athos per la più esemplare idiorritmia religiosa. Fra questi, un ruolo importante ha ovviamente la camera, a cui Barthes dedica ben due incontri.

La camera, secondo Barthes, non è esattamente uno spazio ma il punto di intersezione fra altri due: da un lato la casa come luogo totale, la celebre capanna di Adamo in Paradiso (Rykwert) che mette in relazione d’armonia l’universo e il corpo; dall’altro la cella, rappresentazione di un’interiorità dilatata che si raggiunge quando ci si distacca voluttuosamente (ma dolorosamente) dall’organizzazione spaziale della famiglia. La camera, allora, è il fondamento dell’idiorritmia e al tempo stesso la sua negazione, la sua ambivalente condizione di possibilità. Per definizione, si tratta della stanza matrimoniale, là dove vigono i criteri di proprietà (i genitori come padroni), di tesoro (dove conservare le cose preziose, quelle che si potrebbero rubare) e di segreto (dove si svolge la scena primaria). D’altro canto, si tratta del rifugio intimo e interiore, quando la coppia si spacca e ci si ritrova da soli, o, analogamente, quando la coppia non si è ancora formata e la si rigetta.

L’attenzione di Barthes sta in questa doppia dinamica: il luogo totale che si articola in stanze, di cui una, quella matrimoniale, è più importante delle altre; la camera che diviene cella, ora prigione dove si sta rinchiusi ora rifugio dove ci si isola da tutti. Da qui l’ambivalenza: nella cella si lotta col demonio epperò vi si raggiunge una tranquillità pacificante. Avere una stanza tutta per sé è dotarsi di un’identità (desiderio dell’adolescente) ma anche una forma di galera (angoscia della maturità). La camera, per Barthes, è proprio per questo il dispositivo dove il fantasma si genera e si espande: desiderare una vita con gli altri (fuori) che non sia la rinuncia alla propria soggettività autonoma (dentro). Chi, orgoglioso, dichiara di esserci riuscito sta pateticamente mentendo.