Speciale

Santi bagnati, bevitori asciutti

Sappiamo che l’uomo è l’unico animale che cucina. O, forse, che cucinava. Stiamo subendo un mutamento antropologico ? In questo speciale proveremo a offrire delle risposte. Ponendo ulteriori domande.

Al Bristol di Beirut, oscuro bar del centro città, preparano un Vodka Martini come quello di James Bond – agitato, non mescolato –, un “laghetto ghiacciato e lievemente gelatinoso” che, però, per via dell’oliva che vi nuota dentro è “salato alla maniera dell’acqua di mare conservata dentro il guscio di un’ostrica”. Un “cocktail sinistro, fresco e appagante”: ma per berlo “occorrono i nervi saldi”. Al terzo giro si insinua un leggero mal di testa che, come ogni bevitore professionista sa assai bene, si manifesterà a pieno nell’hangover del giorno dopo. Il fatto è che, bevendo quei tre drink, il locale s’è nel frattempo riempito e l’atmosfera, da sospesa e incredula qual era, s’è fatta tesa, sospettosa, intraducibile. In Libano l’alcol non è vietato, lo si trova un po’ dappertutto, ma il paese è cristiano al 40%, il resto è musulmano: e sono proprio esponenti di quell’altro 60% a inondare il bar chiedendo a più non posso Gin e Whisky di marche globali. Con un’aria timorosa e soddisfatta al contempo, tipica del peccatore seriale colto in flagrante. Alla faccia dell’arak, profumatissimo liquore all’anice tipico libanese che il poeta persiano Abu Nuwas descrive “color dell’acqua piovana, ma caldo dentro come le nervature di un tizzone ardente”.

Diversa la situazione al Chamaleon, che sta nella hall del Fairmont Bab al Bahr, sfarzoso hotel di Abu Dhabi. Lì si beve fino a star male e ci si addormenta in stanza, raggiunta chissà come, vestiti di tutto punto, dopo un tuffo carpiato in piscina di cui non si ha alcuna memoria. Il cocktail di punta di quel luogo di perdizione – dove l’occidentalizzazione del paese (e il denaro che vi scorre a fiumi) permette a tutti, musulmani compresi, di ingerire alcolici – si chiama, manco a dirlo, Arabian Night: un curioso miscuglio di vermouth, salsa Worcestershire, vodka, zucchero, succo di mela, lime, angostura, seltz, gazzosa, champagne, scorza di pompelmo, Coca-Cola. Sembra che, già dal secondo bicchiere, renda violenti. Molto simile la situazione a Dubai, dove nel bar dello York Hotel servono un Whisky Sour (bourbon, succo di limone, zucchero, albume d'uovo) niente male.

Tutto l’opposto nell’Oman, lì a due passi, dove si rischia di festeggiare il Capodanno senza nemmeno un sorso di champagne. Gli unici posti dove si può bere, a Mascate, sono infrequentabili, rumorosi e zeppi di viaggiatori americani col cappello da cowboy che si ammazzano di birra scadente. Meglio una cena romantica annaffiata con succo alla fragola in un ristorantino della costa. Il bevitore soffrirà, ma forse per una sera sarà più sereno, come quando vi privano dei desideri primari e oscillate fra l’impossibile disperazione e la pace interiore.

Le cose si complicano a Islamabad, capitale di un Pakistan che vieta l’alcol pressoché dappertutto, e dove i pochi bar che lo servono – rigorosamente all’interno di alberghi internazionali – sono regolari vittime di attacchi fondamentalisti suicidi. In questa città da un milione e passa di abitanti sembra ci siano (ma il numero esatto non si saprà mai) tre o quattro posti al massimo dove bere un bicchiere di qualcosa che non sia succo di frutta, spesso all’anguria. Di modo che “ubriacarsi può essere un’avventura culturale” e per i musulmani che vengono beccati mentre sorseggiano un drink sono assicurate sonore frustate e carcere successivo. Nel caffè del Serena Hotel, unico hotel di lusso della capitale, non ti portano un bicchiere di merlot bulgaro manco se versato da un sacchetto di plastica (che nasconde l’etichetta della bottiglia); le cameriere sussurrano di un bar nel seminterrato dove qualcosa di alcolico dovrebbe esserci. Ma, scese le scale, ci si ritrova in una caverna maleodorante con un paio di porte cupamente serrate da pesanti lucchetti. Le cose vanno un po’ meglio – se viste, ovviamente, nella prospettiva del bevitore incallito – al bar Rumors dell’Hotel Marriot (uno di quelli che ha subito cruenti attacchi di militanti suicidi perché simbolo del satanico Occidente capitalistico), dove, dopo aver sorseggiato un bicchiere di rancido Shiraz greco, ci si può avventurare per rampe di scale che scendono verso il nulla, e cioè verso il bar in questione. Una volta dentro, non ci si ritrova però in uno speakeasy colmo di agenti della CIA sbronzi e marines in libera uscita alla ricerca di pakistane induiste disinvolte, come sarebbe logico aspettarsi, ma in un pub inglese alla buona (tappezzerie delle poltrone con le frange, biliardo liso e calciobalilla disattivo) dove un cameriere rigidamente musulmano serve un pessimo Gin tonic che fa parecchio rimpiangere quello, paradisiaco (aggettivo a tema), che si prepara per soli 40 euro nel lounge della milanese Town-House Galleria. Si mormora che i bar, a loro modo, a Islamabad sono presenti, ma tutti rinchiusi nelle case private dove l’accesso è selezionato con criteri da mercato nero. Ed è così che nel Paese, nel quale l’eroina è tollerata, ci sono quattro milioni di tossicodipendenti e “un sorso di birra merita la morte”.

Ecco emergere trasgressioni che trasgrediscono più di altre, come nel sud della Thailandia dove arrivano a frotte ricchi malesi peccatori alla ricerca di un binomio ai loro occhi perfetto: alcol e prostituzione. Nei weekend invernali riempiono il Relax Club dell’hotel Pink Lady di Hat Yai, “puntando a un minimo di cinque scopate più una bottiglia intera di Scotch pro capite, senza contare i Gin fizz, i Rum e cola, i Sex on the beach e gli shottini di Grey Goose”. Da quelle parti l’alcol scorre tra le maglie di una guerra civile dove le milizie indipendentiste musulmane, scontente dell’occidentalizzazione di Bangkok, non fanno che straziare col machete i corpi decapitati di agricoltori e monaci buddisti. Così, fare la puttana non è un problema; fare il bar tender lo è molto di più.

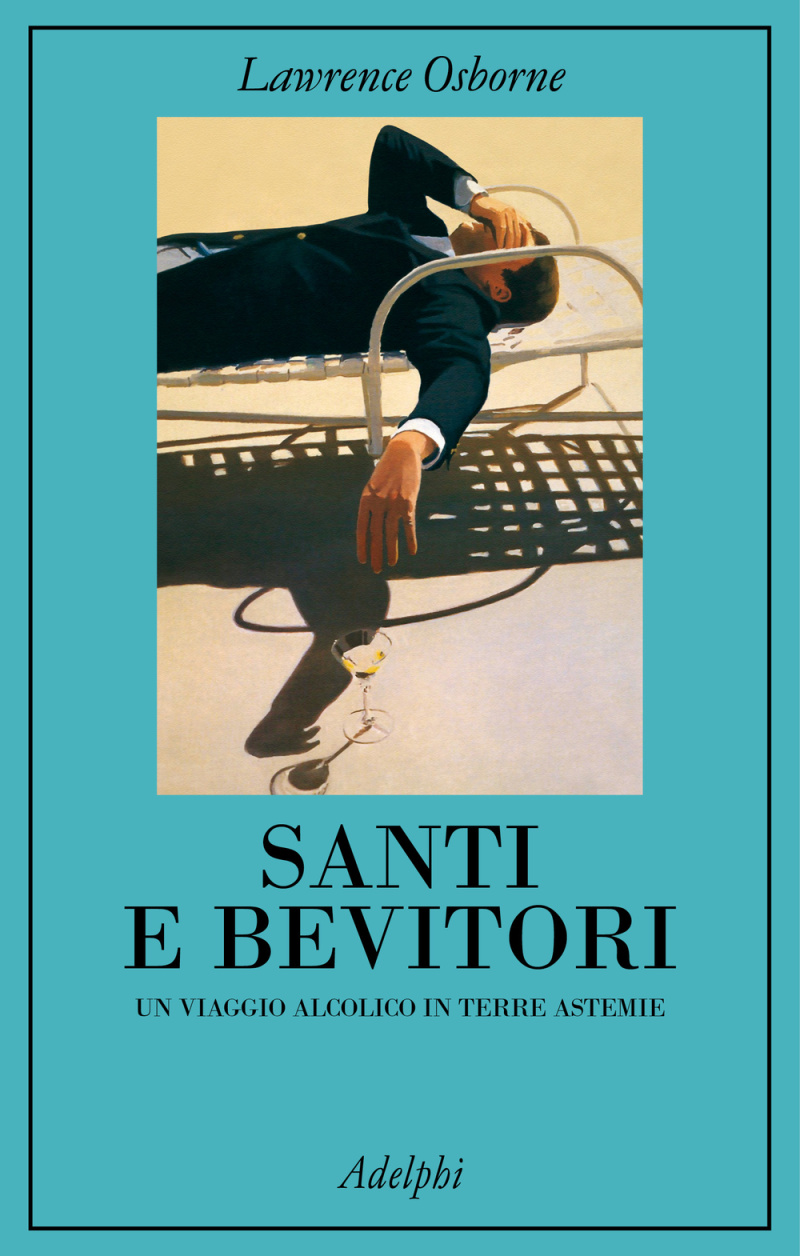

E potremmo continuare a lungo con queste storie apparentemente sconclusionate, ridicole se non insensate, specchio contorto delle tensioni, dei conflitti, delle violenze, dei compromessi, dei sotterfugi e delle ipocrisie che il divieto islamico dell’alcol genera nei variegati paesi musulmani in giro per il mondo – a dispetto dello stesso Corano dove, sembra, “l’ostilità al vino è netta, ma tutt’altro che veemente”. A raccontarle è Lawrence Osborne in Santi e bevitori. Un viaggio alcolico in terre astemie (Adelphi, pp. 202, € 19), noto giornalista e bohémien inglese, autore di una serie di opere molto ben scritte che, mescolando inchiesta e narrazione (con un pizzico di saporosa fiction), spiegano bene il senso del turismo sovraffollato e multiforme che popola attualmente i paesi asiatici (Il turista nudo, Shangri-la, Bangkok, Java Road). La scommessa di fondo del libro (da cui sono tratte le citazioni precedenti) è chiara: vediamo cosa accade se giro l’Islam da bevitore forte, per non dire cupo alcolista, alla ricerca di locali benvolenti – o almeno tolleranti – dove poter sbronzarmi ogni sera. Sarà certamente più avventuroso che le sedute degli alcolisti anonimi. E magari più efficace nel disintossicarmi.

Ma si tratta di una sfida di copertura, e poco importa se l’autore sia stato realmente bisognoso di cure o se non si trattasse piuttosto, come è più interessante, di quello che gli epistemologi chiamano Gedankenexperiment, ossia un esperimento di pensiero che, al pari delle sperimentazioni pratiche attuate nei laboratori scientifici, arriva spesso – per via letteraria – a scoperte di rilievo (“proviamo a vedere cose succede se immaginiamo un mondo dove…”). Ma oltre che mentale, qui l’esperimento è somatico, dato che investe il benessere – e il malessere – psicofisico sia del bevitore sia dell’astemio. Sarebbe più corretto porre, allora, la scommessa non in termini di immaginazione ma di capacità corporea: vediamo se ce la faccio a non bere, vediamo cosa succede se mi lascio andare, vediamo di percepire nel profondo dell’essere – là dove la religione si fa corpo, e il carnale sfocia nel mistico – quali sono le forze dell’alcolismo e dei suoi divieti. Come dire le forme del desiderio in tutta la sua potenza.

Perché nel mondo islamico l’alcol è così detestato, considerato come “una malattia dell’anima”? Orborne, o meglio il suo personaggio, riceve una risposta tecnica da parte di un gruppo di giovani musulmani giavanesi: “perché altera il normale stato di coscienza, falsando ogni rapporto umano, ogni momento di consapevolezza, falsando anche il rapporto con Dio”. Sicché ben presto il bar, a differenza della moschea e del bazar, diviene spazio demoniaco, luogo di malaffare perché simbolo del capitalismo americano distribuito per il pianeta. Dall’altro lato, da che cosa deriva l’attaccamento cristiano all’alcol, al punto da fargli mimare il sangue di Gesù? Osborne, autore, lo spiega molto bene: dalla religione dionisiaca egiziana e poi greca, tanto antica quanto diffusa nel Mediterraneo orientale da essere, a un certo punto, vietata esplicitamente dall’Imperatore ma sottilmente rifigurata, tradotta, dal Cristianesimo bizantino.

Ed ecco schierarsi le posizioni contrapposte del bevitore, non necessariamente immorale, e del santo, non per forza virtuoso. Santi e bevitori, per sempre appaiati “in uno spirito di reciproca incomprensione”. Osborne dedica molte pagine a descrivere la condizione psicologica dell’alcolista, nonché il ventaglio di sensazioni, percezioni, emozioni, elucubrazioni di chi ha alzato un po’ troppo, e per troppo tempo, il gomito. “La mitica infelicità, la frustrazione del bevitore è spesso un’esagerazione, ed è comunque un’infelicità molto più complessa […] Chi beve è avviluppato in se stesso, incapace di snodare l’intrico che lo stringe. L’ubriachezza quotidiana scaturisce dall’esperienza di una vita intera, non da una ‘malattia’ che si presume meno misteriosa”. Oppure: “L’ubriaco è sempre al bancone della vita […]. È perennemente lì, incontenibile e stoico, condannato e melodioso, mentre l’astemio è a casa, nel suo letto, a ronfare vicino a un bicchier d’acqua”. O anche: “la bottiglia facilita la solitudine, e il bevitore lo sa troppo bene. Gioca con astuzia le proprie carte. Autocritico, grande conoscitore dei propri stati d’alterazione, sa dosare perfettamente lo sballo. […] Neanche lui si prederebbe sul serio: nelle cose davvero serie non serve prendersi sul serio. Il bevitore è un dionisiaco, un danzatore seduto, un burlone”.

Dall’altro lato, la relazione dei musulmani con l’alcol è tutt’altro che cristallina. Più che l’alcol, si teme l’ubriachezza, di modo che, quando lo si beve, è per la sbornia che lo si fa, senza quell’euforia proibita che caratterizza il bere occidentale, ma anzi con cupa determinazione a perdersi. “Notevole la bramosia saudita per l’alcol, celebre in tutto il Medio Oriente. […] Una passione oscura, nascosta, che si concretizza non in un’allegra convivialità, in un’esuberanza cameratesca, ma in stanze d’albergo vandalizzate, scene di collera dove gli sbronzi si radunano come crackomani dopo i bagordi”. Al tempo stesso al Cairo, dove l’islamismo si diffonde a macchia d’olio è ancora possibile impiantare ettari di vigneto e, soprattutto, considerare la birra perfettamente legale: “non la abbiamo inventata noi?”, dice a un certo punto un astante al protagonista.

Si avrebbe torto, pertanto, nel dar ragione agli uni o agli altri, poiché entrambi hanno luci e ombre, le quali, fra l’altro, invertono di continuo i reciproci significati. L’opposizione, a conti fatti, non regge: i santi sono peccatori, cioè bevitori, e i bevitori possono essere santi (e qui Osborne dimentica di citare Joseph Roth). Ecco il reale messaggio del libro: in un’era polarizzata come la nostra (neoproibizionisti vs neodionisiaci), a emergere è soprattutto la zona grigia che si sviluppa a metà strada fra le due fazioni, risucchiandole entrambe entro i chiaroscuri di una sostanza, l’alcol, che può anche essere mezzo per raggiungere un’ebbrezza felice, esuberante, ferocemente spensierata – ed è forse proprio ciò che temono i fondamentalisti. A differenza del titolo italiano del libro (dove l’opposizione è enfatizzata al massimo), quello originale del libro di Osborne – The Wet and the Dry – rende molto meglio queste tensioni continue, queste inevitabili inversioni: il santo è asciutto e il bevitore bagnato? O piuttosto il contrario? Entrambe le alternative sono possibili. Cosa che aveva ben capito l’agente 007, che ordinava il Vodka Martini agitato e non shakerato, ma soprattutto secco. Cioè dry.