Storie di matrimoni forzati

C’è un poco di nostalgia per un mondo diviso in classi, quantomeno perché i proletari di ogni Paese potevano unirsi, ché da perdere non avevano nulla fuorché le loro catene. Lo sconcerto provocato dal fallimento di ogni tentativo rivoluzionario del secolo scorso fa venire il sospetto che avesse ragione Arbasino già nel 1963 e che il proletariato invero sia stato vittima di “giochini sconsiderati e irresponsabili […], considerandolo di volta in volta banco di prova e massa di manovra, cavia per ricerche sociologiche e spedizioni emozionanti e analisi di mercato, sempre come oggetto comunque, con l’assoluzione morale della sinistra e prendendo intanto anche un po’ di soldi dagli industriali ‘buoni’” (A. Arbasino, La gita a Chiasso, “Il Giorno”, 23 gennaio 1963). Oggi ci ritroviamo un mondo che di princìpi di divisione non ne riconosce uno ma molti: all’economia capitalistica s’è aggiunta la cultura, la religione, il sesso, il genere, lo specismo, persino il cibo e i vini naturali.

Per questo la teoria politica di fine Novecento ha dovuto ripensare lemmario e canone, oltre all’ordine del giorno: il problema urgente non era più l’equa distribuzione delle risorse o il controllo dei mezzi di produzione, ma la compresenza nello stesso territorio di visioni del mondo tra loro in tensione e spesso in conflitto. La cosiddetta “guerra al terrore” di inizio millennio, con l’eco macabra e pseudocrociatesca dello scontro di civiltà, ha concluso la parabola e ripristinato il nesso più che fané di cultura, identità e religione. Danno non di poco conto, perché, in un mondo così, quanti stanno al margine non possono neppure unirsi in nome di una causa comune, divisi come sono da una propensione alla rissa che sa tanto di secentesca guerra confessionale.

Ridestati dal torpore indotto dal freddo di una guerra sempre solo minacciata (o meglio, combattuta sempre solo ai confini delle periferie del mondo), dalla caduta del muro di Berlino gli Stati occidentali hanno ricalibrato le loro tendenze agonali verso l’interno, come se avessero preso a credere che il nemico pubblico – figura nodale della psicologia politica – fosse dentro i confini, non fuori. Questo poté avvenire per una sorta di choc percettivo, che d’un canto faceva avvertire come scomoda e indigesta la presenza di componenti della popolazione venute da fuori confine lungo tutta la seconda metà del Novecento.

Con tutta evidenza, i tre secoli di colonialismo mostravano il volto inclemente dell’ingiunzione di pagamento: la migrazione massiccia di persone trasferitesi dai territori delle colonie nella forzata madrepatria che reclamavano i vantaggi di un futuro pensabile, e pensabile proprio nei termini imposti dalla politica culturale dei Paesi coloniali. Eppure, il processo di ibridazione non poteva essere che parziale e per larghi tratti immaginario, là dove quelle persone hanno portato con loro modi diversi di costruire amicizie, vivere amori, formare famiglie, educare i figli, macellare animali – insomma, di costruire vite. Com’è noto, sia il modello francese dell’assimilazione sia quello britannico del multiculturalismo hanno incontrato la scorza dura di modelli di vita che non si dissolvono per il solo fatto che i nuovi venuti frequentano scuole pubbliche o hanno diritto a un medico di base.

In ambiti del sapere più o meno specialistici, andava sviluppandosi il tema del cosiddetto pluralismo giuridico: se un modo di vita contiene in nuce un ordine che regola le condotte, plasma una visione delle cose, distribuisce e orienta categorie di senso, quest’ordine non potrà che portare con sé un ordinamento giuridico, di tutto punto corredato di norme, valori e principi alternativi a quelli dell’ordinamento giuridico statale.

Questo l’impensato della politica moderna: il sistema giuridico statale che ne ospita un altro e che con questo ha da negoziare. E non sorprende che tale impensato, se tradotto in parole, possa destare turbamento: nel 2008 scosse il pubblico di tutto il mondo la lezione tenuta al Temple Festival dall’Arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams, che senza celie magnificava il ritorno al medioevo degli iura propria, in cui il potere pubblico faceva poco altro che regolare la composizione tra gruppi, privo com’era della tracotanza statualista di esaurire l’orizzonte politico e di dare al sociale una configurazione quanto più omogenea in termini di fede, lingua e costumi. L’incipit del discorso ha in effetti un che di sovversivo: “Il titolo di questa serie di conferenze avverte dell’esistenza di quanto viene largamente percepito come una sfida crescente nella nostra società: la presenza di comunità che, pur non meno ‘rispettose della legge’ del resto della popolazione, si relazionano a qualcosa di diverso dal solo sistema giuridico britannico” (R. Williams, Civil and Religious Law in England). Un’autorità di tale peso e prestigio sdoganava l’idea di popolazioni legittimate, sul suolo britannico, a regolarsi in base al proprio diritto interno – un diritto altro rispetto all’ordinamento britannico.

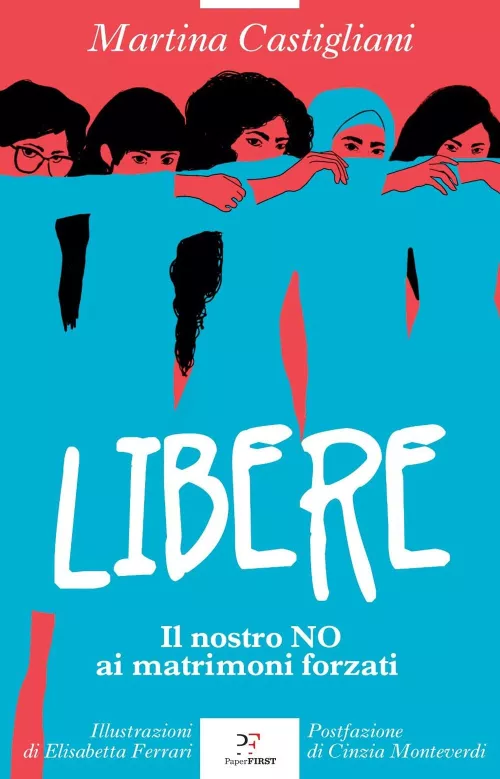

Chi, come lo scrivente, s’è formato sui testi di Santi Romano e Paolo Grossi ha sviluppato una propensione a compiacersi del destino malfermo della statolatria e delle sue mitologie ancillari, ora che, come una casa Usher allucinatoria e rabbiosa che si consuma in maceria, dopo più di tre secoli vede tramontare la sua smodata pretesa di inghiottire ogni spazio del sociale. Ma c’è invece chi, con ragione da vendere, si preoccupa degli incagli e dei danni collaterali del crescente pluralismo. In una recente inchiesta a metà tra il giornalismo investigativo e l’etnografia delle migrazioni, Libere. Il nostro NO ai matrimoni forzati (PaperFIRST 2022), Martina Castigliani scudiscia la cattiva coscienza di chi dimentica a cuor leggero che quel processo incorre in costi che, al solito, sono i più deboli a pagare.

Le più deboli, nel caso in questione. La sintesi della tesi portante del libro esigeva la lunga premessa di cui sopra perché, con intuito da teorica politica, Castigliani descrive la pratica dei matrimoni forzati come qualcosa che eccede i reati di singoli individui. Piuttosto, si tratta di una pratica che s’innesta nella difficile transizione da un modo di vita all’altro e che richiede la presa in carico del pluralismo culturale in tutta la sua potenza eversiva – tecnicamente eversiva, vale a dire tale da sovvertire l’ordine costituito, anche a costo di imporre i costumi tradizionali a chi, come molte donne, vorrebbero liberarsene. In particolare, il libro guarda alla pratica del matrimonio forzato: se nel matrimonio combinato, pratica per noi occidentali felicemente desueta ma nel mondo ancora diffusissima, i genitori degli sposi hanno un puro ruolo di supervisione e guida, e il pieno e libero consenso di chi si sposa rimane dirimente, il matrimonio forzato è tale da tenere in spregio l’eventuale dissenso dei coniugi, sino a implicare forme di bruta e illegittima coazione.

Il libro attraversa lacerti di vita, perlopiù dolorosa, di cinque donne, i cui nomi fittizi sono Fatima, Yasmine, Zoya, Khadija e X, che si sono ribellate ai matrimoni forzati, a dispetto dei costi esorbitanti. Se ripercorrerne le storie in questo breve scritto sarebbe ingeneroso, oltreché immiserente, varrà la pena segnalare che la forza del libro, al di là dell’ammirevole J’accuse, sta nel modo in cui ci espone all’intelligenza pratica ed emotiva di queste giovani ragazze: la loro inventiva quando individuano strategia di compromesso (“Mettevo i jeans e sopra il vestito. Però non mi piacevo.

Allora mettevo il vestito dentro i jeans, così che non si vedesse”, p. 25), la coraggiosa resistenza a interdetti, scomuniche e anatemi (“Sì, è vero, nella tomba pagherò da sola”, p. 48), la vitalità ardimentosa che non cede al baratto della libertà per la tranquillità (“La paura ci sarà sempre. La porterai con te ovunque. Ma non ti puoi bloccare solo per quello”, p. 61), la loro integrità che, da sola, è una lezione di morale (“È faticoso, ma una cosa è certa: non cambierò per nessuno”, p. 61).

Le interviste ripropongono con una forza affettiva che tocca e turba la lotta impari tra forze simboliche prima che emotive: genitori e famigliari che fanno uso delle più disturbanti tecniche di coercizione sociale e psicologica e dispiegano per intero l’odiosa semantica della disapprovazione, del biasimo, con i corredi pulsionali della colpa e dello stigma. In una perversa ripugnanza per la contaminazione, ogni cedimento rispetto ai protocolli e ai canoni della tradizione – ammesso e certo non concesso che detta tradizione non sia tanto inventata e artificiosa quanto i fantasiosi ibridi culturali delle giovani – la famiglia diventa una trappola angusta e spietata, non solo per il gradiente di minaccia reale, ma per il senso di esser sole al mondo cui le costringe: “‘Ho alzato la cornetta e dall’altra parte lui urlava: «Se non torni a casa subito, ti uccido».

Allora ho detto che non potevo più rispondere al telefono. Sentire quelle cose mi feriva. Faceva troppo male’. Gridava «vieni», «torna indietro». Quanto avrebbe voluto Yasmine che fosse per davvero, che fosse un grido per riprenderla. Ma non è così ingenua. Lì chiude tutto, lì capisce che non c’è nessuna possibilità di salvarsi restando con la sua famiglia” (p. 54). Si inscena così il confronto atavico tra il bisogno di una radicatezza, persino quando le radici tentacolari stringono fino a soffocare, e la salubre ricerca di un quantum di attorialità in una vita che non sarà mai del tutto loro, ma che comunque non può vincolarle al ruolo inerte di spettatrici.

Cresciute nel quadro di un naturalismo ancestrale quasi superstizioso (“né lei né sua madre pronunciano la parola ‘mestruazioni’. Zoya non sa cosa siano, le sembra solo sangue che scorre senza motivo” p. 71) e nel segno di un’istintiva preclusione per la maggiore età di kantiana memoria che lo studio promette (“avevano un pregiudizio contro di me, perché i miei genitori mi avevano lasciato studiare”, p. 105), le ragazze, con accenti diversi ma consonanti, non temono il ruolo disagevole di apripista: “Qualcuno o qualcuna deve iniziare se vogliamo educare in modo diverso le nuove generazioni.

Io sono stanca di essere invisibile e di dovermi giustificare per tutto” (p. 117). Ed è tanto più rilevante che queste siano parole di X, ragazza che ha tentato la fuga per poi tornare in famiglia, e che lenisce il senso di costrizione con una speranza carica del gusto andato delle utopie più avventuriere: “Ogni giorno aspetto dei segnali di apertura in casa mia. Ogni giorno aspetto dei segnali di apertura dai politici: noi siamo italiane, nate e cresciute qua. Siamo stanche di essere dimenticate, stanche di essere considerate straniere e stanche che voi giustifichiate le condotte dei nostri genitori dicendo ‘è la loro tradizione’” (p. 117).

Più oltre, il libro evoca le storie di attiviste che scelgono di esporsi con volti e nomi (Wajahat Abbas Kazmi, Marwa Mahmoud, Tashina Us Jahan), e torna quindi sulle tracce di chi, nelle nostre latitudini, per prima ebbe il coraggio di smascherare una pratica di cui c’è ancora memoria viva, come Franca Viola, la donna che il 26 dicembre 1965, quasi diciassettenne, fu rapita, malmenata e violentata, tenuta segregata per otto giorni e resa oggetto di uno scambio da ratto delle sabine, che avrebbe dovuto concludersi con nozze riparatrici. Il suo risoluto no al matrimonio riparatore fu un atto di sfida a norme arcaiche ancora pervasive, innestate su un codice dell’onore machista e patriarcale che viveva, prima che del ricatto, di quel furto d’immaginazione che impedisce di concepire l’alternativa.

Ed è proprio questa, forse, la virtù di un libro esuberante come Libere: più che indagine, testimonianza, ridda di voci che chiamano alla presa di coscienza, è puro esercizio immaginativo, sede di alternative concrete, nel convincimento solido che la linfa vitale delle costruzioni simboliche chiuse sia l’asfissia di quei possibili che solo rendono immaginabile una vita che si sottrae ai codici prescritti e ai valori aviti. In questo lo sforzo (direi bourdieusiano, se si vuol evocare un classico) di quante sono convocate nelle pagine del libro: l’impegno comune per la rottura di quella crosta ideologica che impedisce di vedere l’alternativa a quanto esiste, o meglio, a quanto imposto, talora con arida violenza. Rifulge nel libro una vigoria prefigurativa che di pensieri e parole fa sede di un mondo futuro che è già presente: queste ragazze, talora giovanissime, hanno compiuto azioni concrete, e certo gravose, per aprire strade che, una volta aperte, potrebbero recare meno disagi a chi le percorrerà, soprattutto se a percorrerle saranno in molte, e se questa moltitudine ribelle sarà assistita da testimoni, sostegni e istituzioni meno pigre.

In chiusura, chi s’è formato sui testi di Romano e Grossi non può cedere a cuor leggero sul terreno del pluralismo, e lasciar circolare il sospetto che il problema stia nella compatibilità delle culture. Sospetto macabro, storicamente infondato e, proprio come l’assenza di alternativa, poco immaginativo. Una nuova composizione delle differenze, che rimane tutta da immaginare, sarà tanto più possibile quanto si riuscirà a far leva sulla capacità di negoziazione di quelle ragazze: non c’è tradimento né abiura, ma un desiderio vivace e florido di accompagnare l’adattamento a una cultura altra, come quella ospite, con la creatività dell’ibridazione. Lezione, questa, che vale le pagine più intense di Gli inquilini, in cui Malamud mostra senza ricorsi a coreografie morali che il sospetto reciproco tra il nero e l’ebreo non sia radicato, come pure loro credono, nella differenza culturale, ma poggi invece per intero sulla paura di fallire, la quale sempre si giova di un capro espiatorio.