Streghe e vampiri. Storie di corpi e di parole

A pronunciare la parola strega ci si arriva molto presto nella vita. Nel linguaggio comune, la striga vive dentro di noi, al di là del genere di appartenenza. E proprio come l’essere umano cresce e compie il proprio passaggio nel mondo, tutto ciò che è altro da noi, oscuro e quindi mostruoso, trova una collocazione particolare all’interno del modo di esprimersi. Per dirla con il Luigi Magni di La santa sulla scopa – sempre a proposito di sante e di streghe – er busillis è proprio nel logos: la stregoneria si predispone necessariamente come un linguaggio complesso e articolato; anzi, sembra quasi che le azioni delle streghe derivino dal modo in cui siano state raccontate in passato. Anche per questo la stregoneria può essere presentata come narrazione dei corpi in mutamento.

È appunto quello che fa Marina Montesano con il suo Maleficia. Storie di Streghe dall’antichità al Rinascimento (Carocci, 2023; pp. 284): una vera e propria narrazione storica ricchissima di dati, informazioni e spunti bibliografici, al punto che, talvolta, il lettore ha quasi la sensazione di essere sopraffatto da tanta generosità.

Il libro di Montesano mostra con chiarezza come il concetto di corpo e corporeità divenga centrale nel più ampio discorso sulla stregoneria; e così come il corpo si arricchisce o, al contrario, sfiorisce in attributi, anche il corpus letterario muta la propria forma accompagnando la figura della strega nel tempo. Dal ciceroniano saga – derivato da sagire e pre-sagire, cioè conoscere molto e vedere il futuro – la nostra strega si lega a quella strix/striges che da Plauto a Petronio, passando per Virgilio e culminando con Apuleio, lega il proprio nome a creature della risma di malvagie mutaforma – le deterrimae versipelles dell'episodio di Tesifrone narrato nelle Metamorfosi. In questo caso, le creature sono in grado di trasformarsi non solo in “uccelli, cani, topi e perfino mosche”, ma anche di incantare con sortilegi chi prova a intromettersi nelle loro faccende.

Come a proseguire un disegno diabolico, non è solamente il corpo delle striges a mutare ma anche quello delle loro vittime. La dissezione, la frantumazione e l'ingestione dei corpi “altri da sé” è caratteristica comune delle streghe europee, una qualifica che trova la sua acme letteraria nel Dolopato (1184-1212 circa) redatto dal monaco Giovanni dell'abbazia cistercense di Altavilla. Montesano dedica un intero capitolo proprio alle striges, narrando di un ladro che, nei suoi peregrinaggi, si imbatte in una madre con il suo bambino in fuga dalle malvage creature che vogliono “cucinare il bambino come un ragù e mangiarlo”. Un passaggio ulteriore nella descrizione di questi pericolosi individui è fornito dallo Speculum Historiae di Vincenzo di Beauvais, secondo cui gli estries sono uomini e donne che “si mutano in fiere” e “transformano i corpi in altre forme”. Da parte sua, lo Speculum può farsi forte delle precedenti affermazioni contenute nel De Universo (prima metà del XIII secolo) di Guglielmo D'Alvernia e nel Dialogo sui Miracoli del suo contemporaneo Cesario di Heisterbach, secondo cui le striges si manifestano sotto forma di donne vestite di bianco o, ancora di più, sotto le sembianze di una donna morta “bianca e pallida” che, nei suoi candidi abiti, è descritta nell'atto di maledire una casa.

Con il tempo il confine tra vita e morte diventa sempre più labile, e ben presto chiunque si macchi di azioni riconducibili ai maleficia non può far altro che seguire il proprio corpo in una inevitabile condanna di distruzione e annientamento. Casi esemplari sono, a partire dal 1426, quelli dei processi ai perugini Santuccia e Gniagne Mei di Cibottola e alla pievese Filippa, seguiti alla predicazione di Bernardino da Siena. Per i casi femminili la metodologia delle accuse segue sempre la stessa linea, riassumibile dal passo del Codice Teodosiano: “è una maga tempestaria, che non smette mai di sconvolgere la vita degli innocenti e di creare guai evocando le ombre dei morti per ferire i nemici con le sue arti malvagie”. Squartamenti di cadaveri di infanti per produrre unguenti magici, trasmigrazione immediata dei corpi, formule magiche figlie dell'ancor più famigerato processo a Matteuccia da Todi – “Unguento, unguento mandame a la noce de Benivento, supra aqua et supra ad vento et supra ad omne maltempo”.

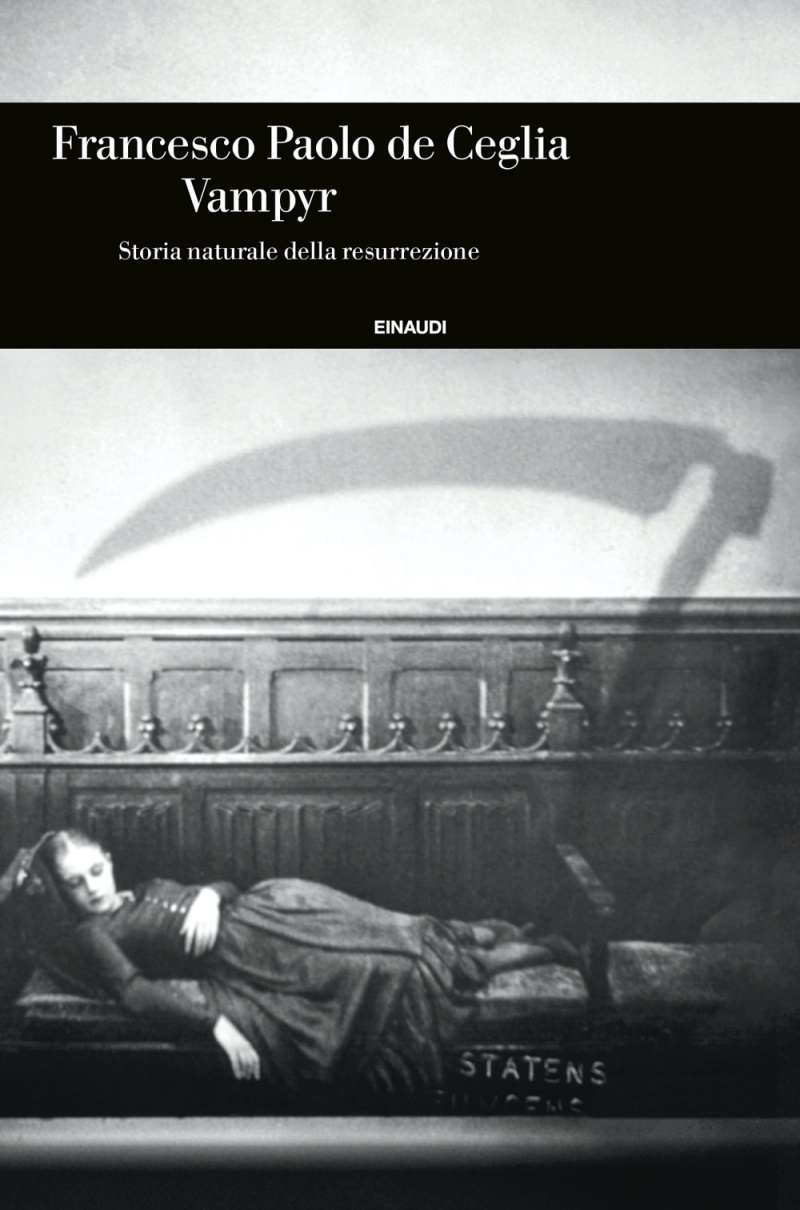

Queste personalità atipiche legano quindi il proprio processo evolutivo in una ipotetica parabola dei corpi che attraversa le fasi di mutazione (come nell'episodio di Telifrone), dilaniamento (come descritto nel Dolopato) e corrosione (le storie e i processi a Santuccia, Filippa e Gniagne Mei di Cibottola). È così che l’ampia ricostruzione storica di Montesano ci conduce verso un'altra creatura dal lascito mortifero, il ritornante per eccellenza: il vampiro, anatomizzato con cura e intelligenza da Francesco Paolo de Ceglia nel suo Vampyr. Storia naturale della resurrezione (Einaudi, 2023; pp. XVI-416).

Come per la strix, anche nel caso dell'upiro “era tutta una questione di chi accedesse alla comunicazione”. Nel teatrale e dissacrante Prologo del libro, de Ceglia mostra non solo come i resoconti del più famoso “ritorno in vita dalla morte” della cultura Occidentale (quello del predicatore palestinese Gesù, detto il Cristo) possiedano più di una assonanza con quelli, più “incompiuti e maledetti”, dei temuti Vampiri; ma anche di quanto poi fossero stati indispensabili “i mille discorsi e il prender forma della narrazione” per legare quel mistero alla effettiva realtà dei fatti.

In questi casi, insomma, risulta imprescindibile non solo il cosa e il come accade ma anche, e soprattutto, con quali parole comunicare in maniera più efficace quello che rimane, in fin dei conti, un “fattaccio” di cronaca (rigorosamente nera). Anche qui, la ricerca non può far altro che riflettere sul rapporto che intercorre tra narrazione ed enunciazione, con un inevitabile e necessario focus sulla denominazione della creatura in questione. Il gusto per la caccia ai neonati sembra rimanere lo stesso, come ricorda Francis Ford Coppola, non a caso ideatore e regista, nel 1992, di un Dracula di Bram Stoker divenuto di culto: “Mio padre credeva in un’antica superstizione dell'Italia meridionale: non bisogna mai mettere un neonato a dormire nella stessa stanza con un vecchio, diceva, perché, anche senza volerlo, il vecchio succhia la vita dal piccolo”.

Succhiare via, appropriarsi, smembrare per arricchirsi: strega e vampiro si uniscono in una lunga danza macabra, che sembra mossa più da una sete di vendetta nei confronti di un circolo vitale compromesso che da un appetito gratuito e ferino. Re-venant/re-venge: tornare a respirare, reclamare il proprio riscatto su questa Terra. Come spiega de Ceglia, la credenza popolare vuole che “il vampiro sia nello stesso tempo in due luoghi: cioè nel sepolcro, come gli altri morti, e fuori dal sepolcro, a molestare i vivi”.

Vampir, upyr, strigun, vrykolakas e soprattutto, strigoi: mille manifestazioni toponomastiche per un singolo corpo errante, manifestatosi in prima istanza nelle società “dei fluidi e del latte”. Società pastorali, che fondavano la propria fortuna sulla fecondità del bestiame, e che trovavano intollerabile veder “essiccati” i propri animali, prime vittime dei vampiri d’antan. La correlazione tra sangue e latte trova quindi il compimento fatale nella forza bestiale degli strigoi di succhiare via la mana, cioè la forza, la linfa vitale da donne, uomini, neonati e animali. Corpi estranei alla vita che si trovano a essere protagonisti di storie esemplari, biografie mistiche di orrore e inconsapevolezza – dei vivi, piuttosto che dei morti. Come quella di Johann Kunze, che nella Slesia del 1592 non riesce a trovare pace dopo il trapasso e si diverte a picchiare, strappare i bambini dalle culle, sbattere porte, bere il latte degli animali e chi più ne ha più ne metta. Un interminabile elenco di malefatte che gli ha fatto guadagnare il soprannome di Hexenmaister, “lo stregomastro”. Tra upiri e stregomastri, la figura del vampiro per come la conosciamo – grazie anche a una ricchissima produzione letteraria e cinematografica che lo vede protagonista – è un qualcosa che andrebbe analizzato non tanto per le sue qualità magico/mistiche quanto nelle modalità di interazione che ha con gli occhi di chi vuole, o ancora meglio, di chi desidera scoprirlo.

Come scriveva Ornella Volta nell’omonimo saggio del 1964, il vampiro si presenta come “il possibile nell'impossibile, la vita che è possibile nella morte, la morte che si introduce – come un'attiva presenza – nella vita. [Il vampiro] rappresenta l'aspirazione più profonda dell'uomo: sopravvivere alla propria morte. Concretizza la sua angoscia. Violando tutti i tabù, realizza quel che si situa al limite estremo del proibito. Seguendo l'erotismo fino alla sua manifestazione più mostruosa, fin nel suo significato più profondo, potremo risolvere il problema della morte, impareremo a vivere nella morte”.

Il Blutsauger – letteralmente il succhiasangue, la sanguisuga – è quindi la rappresentazione “in carne e ossa” della morte in vita: un corpo che ha attraversato le fasi di mutazione, dilaniamento, corrosione e che non aspetta altro di poterne rendere conto a chi, ancora su questa terra, si prepara inconsapevolmente a diventare quel riflesso nello specchio che per tradizione è negato al vampiro. Così, come nell'opuscolo Storia del voivoda Dracula il terribile (1500 circa) Vlad III Dracula viene raffigurato imperante davanti a una tavola imbandita, così la strinx prima siede e poi danza attorno al suo inusuale banchetto, il noce di Benevento. Entrambi pronti a diventare epica e narrazione, unici e molteplici, all’insegna del motto che riecheggia le parole della Strega nel Faust di Goethe: “Ed ecco il senso di queste beghe: è questo l'unperuno delle streghe”.