Marlon Brando, mostro a due teste

“Nessuno può dirmi che cosa devo fare”, e “Questo è esattamente come io mi sono sentito in tutta la mia vita”. Queste le parole di Marlon Brando riprese nel 1994 da Robert Lindsey in Marlon Brando. La mia vita (riproposta in questi giorni da La Nave di Teseo con il titolo Le canzoni che mi insegnava mia madre. Autobiografia), a proposito di Johnny, il personaggio che lo ha reso celebre in Il selvaggio (The Wild One, Làszlò Benedek, 1953).

Cercare di ricordare Brando per passarne in rassegna successi e fallimenti, rigore ed eccessi sarebbe poca cosa, per un hypokritès il cui passaggio ha segnato un cambiamento indelebile nel mondo della recitazione teatrale e cinematografica. Brando è prevalentemente un mostro a due teste che sposta i suoi occhi verso due direttrici: la risposta e l'assenza.

Nel primo caso si può prendere in prestito la definizione greca del termine attore (letteralmente: “colui che risponde”), che implica la partecipazione dell'attore a un dialogo, un passaggio attraverso la parola. Marlon Brando riesce a declinare in modo significativo la sua posizione d'ascolto rispetto ai comprimari, allo spazio che lo definisce – sia esso il quadrante di un palcoscenico o il mascherino di una macchina da presa – e a chi lo osserva. Basti pensare all'ormai all'emblematico primo piano d'apertura in Il Padrino (The Godfather, Francis Ford Coppola, 1972) e all'altrettanto celebre monologo del colonnello Walter Kurtz in Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979). In entrambi i casi il focus rientra nel piano del volto; un viso che diventa maschera nella sua alterazione rispetto a quella “divistica”: rughe e mascelle estremizzate per prendere le sembianze di un bulldog nel primo caso, capo rasato e lineamenti duri nel secondo.

Il gioco della parola si basa tra l'alternanza di attenzione tra lo spettatore e il personaggio in scena, ponendo l'attore in completa relazione col mezzo, senza alcuna interferenza – eccezion fatta per quella musicale. Tuttavia la rivoluzione vera e propria Brando la fornisce nell'eloquio, ovvero nella maniera di portare “la risposta” con la voce. A proposito del mumbling (letteralmente “borbottio”, in senso lato “realtà”) che ne contraddistingueva la dizione, Brando raccontava:

Quando, interpretando alcuni testi, biascicai le battute, i critici teatrali si dichiararono perplessi. Ho interpretato ruoli nei quali non ho ritenuto di dover pronunciare in modo indistinto nemmeno una sillaba, ma in altri lo facevo perché è come la gente parla normalmente […] Nella vita di tutti i giorni, quando una persona apre la bocca e comincia a esprimere un pensiero, raramente sa esattamente quello che sta per dire. Sta ancora pensando, e gli si legge in volto che sta cercando le parole giuste; rimane un attimo in silenzio per trovare il termine più appropriato, poi compone mentalmente la frase e infine esprime ad alta voce il proprio pensiero.

Parole che Brando fa sue grazie all'esperienza del Metodo portata avanti a partire dagli anni Quaranta del secolo scorso nel Dramatic Workshop voluto da Erwin Piscator e diretto da Stella Adler. Come quest'ultima, che egli considererà sempre la sua mentore, Brando si oppone alla “recitazione da sigaretta”, che sembrava relegare nella tranquillità del gesto la maggior parte degli attori della sua generazione, e cerca di rendere vivi i propri personaggi. Se nella difficile arte dell'interpretazione la verità è praticamente irraggiungibile, che almeno questa possa diventare verosimile.

Il grande pregio di Brando, nonché il suo asso nella manica, diventa proprio quello di usare il Metodo come trampolino di lancio verso una ricerca che unisce la profonda osservazione della realtà con un'ancor più profonda comprensione del testo, ammettendo che Stanislavskij, dai cui studi il Metodo prendeva le mosse, “ha aiutato molto il teatro e il cinema americani, ma li ha anche limitati”. Brando si riferisce all’inapplicabilità, a suo dire, di un esercizio del genere ai drammi classici e, più di tutti, all'opera di Shakespeare, l'autore più amato. Ed è proprio su un testo teatrale divenuto ormai classico che Brando forgia la sua figura attoriale tra risposta e assenza, tra parola e impressione fisica: Un tram che si chiama desiderio opera firmata da Tennessee Williams nel 1947 divenuta poi lungometraggio nel 1951 per mano di Elia Kazan.

Il Brando nei panni distruttivi di Stanley Kowalski è anche il terreno del primo incontro tra l’attore e l’autore di quello che è probabilmente il testo più significativo mai scritto sul ragazzo di Omaha, ovvero Truman Capote e il suo Il Duca nel suo dominio. In questo racconto-intervista, realizzato a Kyoto nel corso della lavorazione del film di Joshua Logan Sayonara e originariamente apparso nel 1957 sul “New Yorker”, Capote suggella il mito del divo Brando grazie alla sua “arte investigatoria”: “Quel piccolo bastardo ha passato metà della serata a raccontarmi tutti i suoi problemi”, protesterà Brando anni dopo: “ho immaginato che il meno che potessi fare fosse raccontargliene un po’ dei miei”.

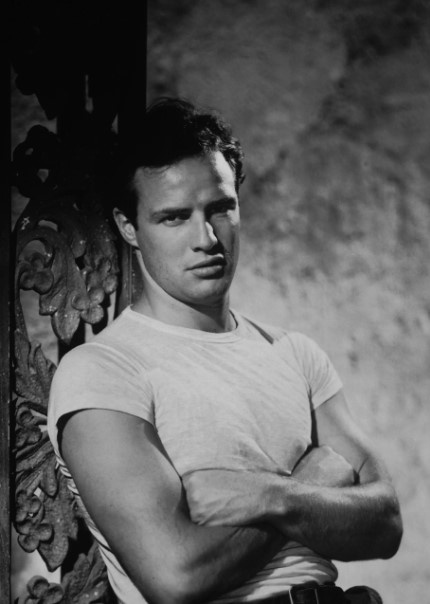

Capote ricorda quell’attor giovane “sdraiato sopra un tavolo, sul palcoscenico, sotto una fioca luce, addormentato come un masso”. Non poteva immaginare che quel ragazzo con un “fisico tarchiato da palestra” e le “braccia da sollevatore di pesi”, avrebbe poi dato prova sul palco di capacità interpretative al di là di qualsiasi aspettativa. L’“impoetico Kowalski” prende vita nel corpo di Brando, e a soli ventisette anni lo consacra come uno dei migliori interpreti della sua generazione. Capote aggiunge: “Fu pertanto un’esperienza coi fiocchi osservare di lì a poco, quello stesso pomeriggio, con quale disinvoltura da camaleonte Brando acquisisse i pacchiani e crudeli colori del personaggio, con quale superba abilità, da scaltra salamandra, si infilasse nella parte, lasciando andare in fumo la propria identità”.

Con il personaggio di Kowalski, Brando comincia l’esercizio di una ricerca che protrarrà per tutta la sua carriera – nonostante i numerosi incidenti di percorso e le scelte attoriali spesso sciagurate compiute soprattutto in tarda età – e che lo vedrà impegnato nella costruzione di un continuo dialogo con il suo interlocutore preferito: il pubblico. Risposta e assenza sono quindi i lacci che Brando usa per portare l’occhio del pubblico sempre dalla sua parte, che sia per soffermarsi su una canotta bianca, un sopracciglio alzato o una smorfia di disappunto. Il suo colloquio con lo spettatore è intimo, non vuole nessun altro che si intrometta. Ricorda ancora Capote:

Marlon non prende mai parte a una conversazione di gruppo. Deve sempre essere un colloquio intimo, tête-à-tête – una persona alla volta. Il che si rende necessario, suppongo, se usi lo stesso tipo di charme con ciascuno. Ma anche quando lo sai, che è così che si comporta con tutti, non importa. Poiché quando arriva il tuo turno, lui ti dà la sensazione che sei tu l’unica persona presente nella stanza. Nel mondo. Ti fa sentire che sei sotto la sua protezione e che i tuoi guai, i tuoi stati d’animo, lo coinvolgono, gli stanno a cuore. Devi credergli per forza. Più di chiunque altro ch’io conosca, lui irradia sincerità. Dopo puoi domandarti: “Stava recitando?”.

Ecco che Capote conferma lo stato di hypokritès del Brando-uomo che sembra quasi imprescindibile dal Brando-attore. Brando risponde all’esigenza dell’essere umano di essere amato al di sopra di ogni altra cosa, arrivando ad accettare che questo amore, questo affetto spudorato possa navigare serenamente tra i confini della menzogna e quelli della verità. Non importa se il personaggio interpretato sia diviso nella coscienza come Terry Malloy in Fronte del porto (On the Waterfront, Elia Kazan, 1954), un gambler canterino nel musical Bulli e pupe (Guys and Dolls, Joseph L. Mankiewicz, 1955) o un campione di cupidigia e perversione come il Peter Quint di Improvvisamente, un uomo nella notte (The Nightcomers, Michael Winner, 1972). Il risultato non cambia: “è come se Brando abitasse in una casa le cui porte non sono mai chiuse a chiave”. Forse oggi, a un secolo dalla sua nascita (3 aprile 1924), il lascito più grande di un interprete del suo calibro è da ritrovare nella sua pudica sfrontatezza, nel suo amore incolmabile per gli occhi di chi guarda, anche se questo dovesse sfociare nella più efferata menzogna.