Tabulare. Scultura e scrittura in Carl Andre

If we fix the typing machine

we also fix the life

David Cronenberg, Naked Lunch, 1991

I

Le parole come le cose

Language to Be Looked At and/or Things to Be Read. Linguaggio da vedere, cose da leggere: con questo chiasmo tra parola e immagine la Dwan Gallery di Los Angeles inaugurava una mostra collettiva nell’estate 1967. Nel testo di presentazione, breve ma concettualmente denso, non vi era alcun riferimento alle opere d’arte. Chiaro tuttavia il messaggio: il linguaggio non è qualcosa che si scrive ma qualcosa che si costruisce – e si costruisce in senso letterale e affatto metaforico. Le parole sono il materiale dell’architettura linguistica, da assemblare come mattoncini della Lego. Il testo portava la firma di Eton Corrasable, uno pseudonimo dietro il quale si nascondeva l’artista Robert Smithson, una delle menti più acuminate degli anni sessanta (dalla traduzione dei suoi scritti avremmo tutti da guadagnare).

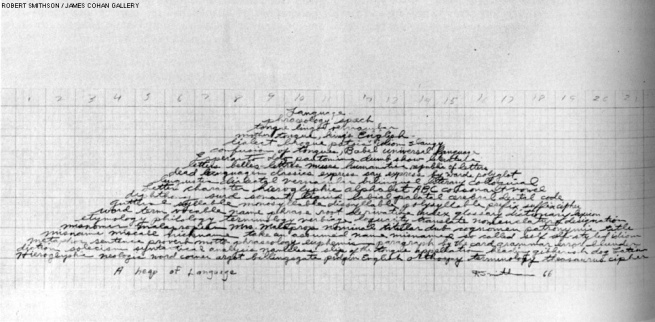

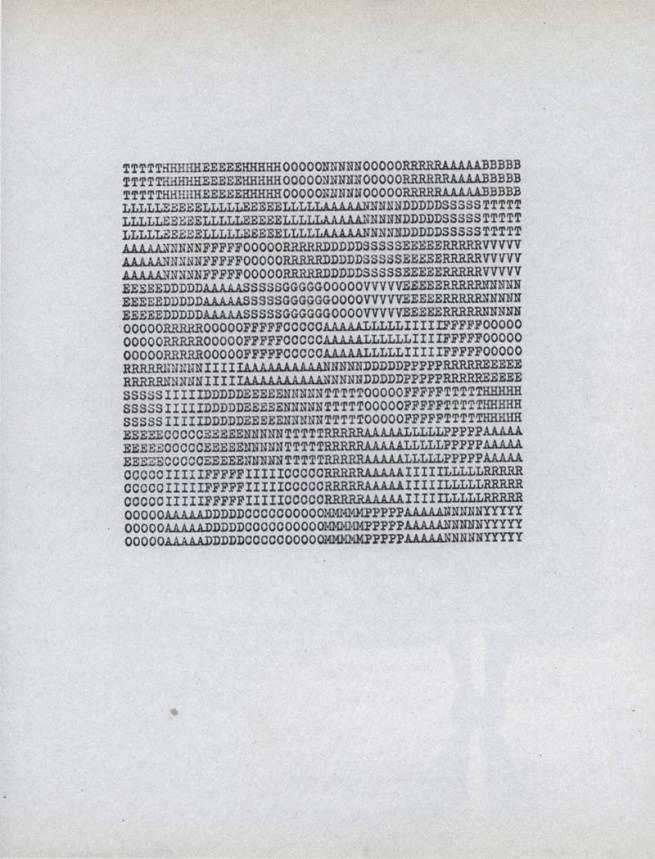

Nel mezzo degli anni sessanta Smithson riflette sull’analogia tra scrittura e scultura, sul loro rispettivo processo di costituzione. La scrittura è paragonata a una stratificazione: «I thought of writing more as material to sort of put together than as a kind of analytical searchlight». «Le rocce e le parole contengono un linguaggio che segue una sintassi fatta di fratture e spaccature. Guardando una qualsiasi parola di media lunghezza, la si vedrà fendersi in una serie di faglie, in un’estensione di particelle, ognuna contenente il proprio vuoto» (Sedimentation of the Mind). Sul fronte grafico, Smithson realizza A Heap of Language (1966), un disegno di 152 parole, tutte riguardanti il linguaggio, disposte, o meglio ammassate se ci teniamo al senso di “heap”, a piramide.

Robert Smithson, A Heap of Language, 1966

Smithson vive allora una fase creativa decisiva, in cui matura la sua personalissima transizione dalla teologia alla geologia come modello di riferimento (Alexander Nagel ne offre un’affascinante ricostruzione in Medieval Modern. Art Ouf of Time, 2012). Una transizione irrisolta, in cui teologia e geologia continuarono a operare assieme: l’approccio materialista al linguaggio s’innestò sull’idea del Logos che si fa carne del vangelo giovanneo.

Language to Be Looked At and/or Things to Be Read è un documento eccezionale per comprendere quell’«eruzione del linguaggio nel campo del visivo» che Craig Owens riconduceva agli anni sessanta e, nello specifico, proprio a Smithson – un’analisi che resta valida al di là delle considerazioni, oggi poco concilianti, sul postmodernismo. Il linguaggio era inteso non per la sua capacità di significare e comunicare ma per la sua presenza grafica, per la sua materialità e disponibilità alla manipolazione. L’esposizione spaziava dalle parolibere di Marinetti a un Magritte della collezione di Jasper Johns, da una lettera dattilografata di Marcel Duchamp (The, 1918) ai maggiori artisti americani dell’epoca: Walter de Maria (Drug Talk), Dan Flavin (I’m still, I suppose alone), Dan Graham, Jasper Johns, On Kawara (Today Series), Edward Kienholz (The Black Leather Chair), Sol LeWitt, Roy Lichtenstein (Girl with Piano), Claes Oldenburg (Celine), Ad Reinhardt (il collage Portend of the Artist as a Yhung Mandala), Kenneth Snelson (Model for Atomic Forms), Robert Morris (Swift Night Ruler e Card File), lo stesso Smithson (Pulverizations).

L’intuizione smithsoniana fece scuola: la mostra conobbe altre tre volets, a cadenza annuale; il MoMA ha recentemente organizzato Ecstatic Alphabets/Heaps of Language (2012), esponendo tra l’altro i Calligrammes (1930) di Apollinaire e de Chirico, l’Ursonate (1932) di Schwitters, il cut-up di Brion Gysin, le partiture di John Cage, i dactylopoèmes di Henri Chopin, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (1969) di Marcel Broothaers, le scritte al neon di Bruce Nauman, l’integrazione del linguaggio nel paesaggio di Hamilton Finlay.

Alla Dwan Gallery, nel 1967, tra dipinti alle pareti e sculture sotto teche di vetro, figurava nel mezzo dello spazio un tubo così sottile da passare inosservato, preso per un elemento architettonico della galleria. Bisognava avvicinarsi per accorgersi che tutt’attorno vi era impressa una poesia. Fu così, con Word Tube, che Carl Andre fece convergere scrittura e scultura (Language to Be Looked At and/or Things to Be Read) in modo più sottile della colonna di Robert Indiana, esposta a pochi metri, fasciata da tre parole urlate in maiuscolo EAT-HUG-DIE. Word Tube restò tuttavia un’eccezione nella produzione dell’artista: le strade della scultura e della scrittura erano destinate a separarsi a favore della prima, e Andre diventò presto lo scultore minimalista per antonomasia. Così perlomeno ne ho sentito parlare, così l’ho studiato sui libri, così l’ho visto presentato nei musei.

2 foto della mostra Language to Be Looked At and/or Things to Be Read, Dwan Gallery, 1967

Clastica. Una via negativa alla scultura

Della scultura Andre ha sovvertito ogni singolo aspetto: dalla verticalità (le sue opere si calpestano come aiuole), all’antropomorfismo della statuaria, trattandosi di meri assemblaggi di elementi preesistenti. Non sono opere classiche ma, per riprendere un termine tecnico riferito a rocce e minerali ed evocato dall’artista, clastiche, dal greco klastos: rotto, spezzato. In modo simile a Smithson, Andre sottrae la scultura alla sua genealogia per ricongiungerla con la petrografia.

Niente colla, chiodi o viti: il materiale non viene trasformato, modellato, incollato, saldato, fuso, intagliato ma semplicemente assemblato o dentellato – e questa operazione è compiuta non nel chiuso del suo atelier ma direttamente nello spazio espositivo. Non c’è più una scultura in uno spazio ma la scultura come spazio, “sculpture as place” come ha detto Andre, con una locuzione che è diventata un po’ il suo marchio di fabbrica.

Non si tratta della negazione della scultura – cosa altro sono quelle di Andre se non sculture? –, piuttosto la volontà di percorrere una via negativa e affatto desolata. Vi si ritrovano, tra gli altri, Brancusi, Tatlin e il costruttivismo russo, le Sculture involontarie di Brassaï e Dalì (pubblicate su “Minotaure” nel 1933), il minimalismo in blocco, la Scultura da passeggio (1967) di Michelangelo Pistoletto, le One Minute Sculptures (1997-8) di Erwin Wurm, Gabriel Orozco eccetera. Ripetizione di unità identiche, la scultura di Andre resterà nella storia per aver sdraiato al suolo la colonna infinita di Brancusi.

Foto della mostra Carl Andre. Sculpture as Place, DIA, Beacon, 2014

Esporre la scrittura

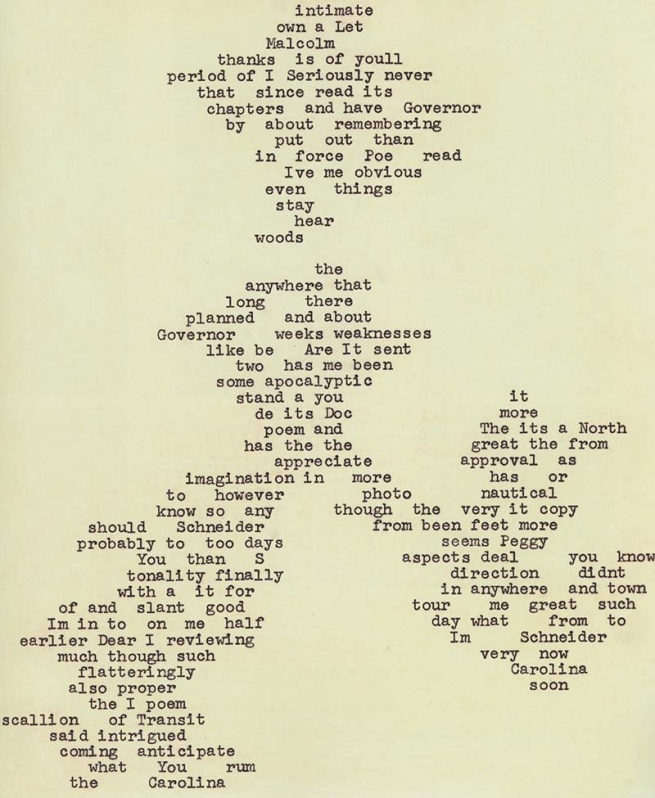

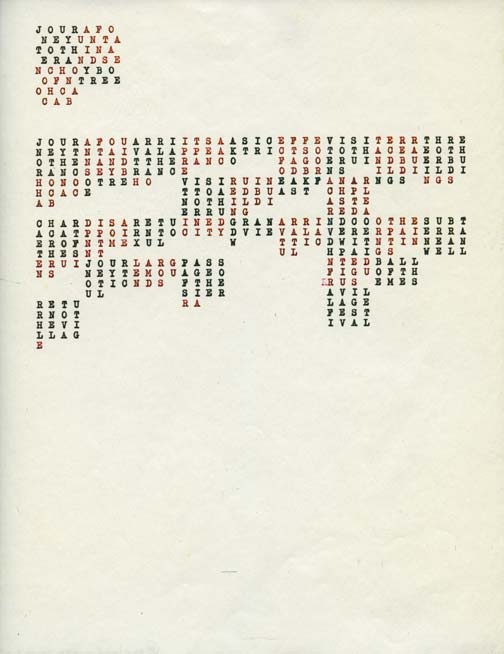

Word Tube, la poesia tubolare di Andre, lasciava intravedere anche un rapporto, più segreto, alla scrittura. Che Andre scrivesse poesie non era un segreto per nessuno, sebbene questo aspetto sia rimasto così a lungo marginale da dimenticare che fu poeta prima che scultore, che le sue prime sperimentazioni furono linguistiche e non plastiche. Le poesie presero forma nel 1957, quando si trasferì a New York dove frequentava Frank Stella, Barbara Rose, Hollis Frampton, e continuarono in modo consistente fino al 1965. Come ha puntualizzato Christophe Cherix, «his first chosen materials were words and names, not copper, wood, and steel» o lo stesso Andre: «My interest in elements or particles in sculpture is paralleled by my interest in words as particles of language». La dichiarazione risale al 1975, un anno decisivo, in cui cessa di scrivere poesie, s’interessa brevemente alla fotocopiatrice a colori (diffusa due anni prima), ed espone per la prima volta assieme scritture e sculture (John Weber Gallery).

La scrittura si fa oggetto d’esposizione solo una volta chiusa la parentesi poetica. Due le conseguenze: l’esposizione prevale sulla performance, la scrittura sull’oralità, la veste grafica sulla recitazione e la teatralità, perché rarissimamente Andre ha dato lettura pubblica delle sue composizioni (Operas e Flags, 1964; False Creek, 1975). Queste pagine sparse, inoltre, raccolte in teche oppure fotocopiate e spillate direttamente sulle pareti, senza cornice, sfuggono alla logica del libro d’artista. Il loro contenitore privilegiato resta lo spazio, ogni volta differente, della galleria. Con poche eccezioni (Passport, Seven Books of Poetry, 1969), manca l’intenzione, propria dell’arte concettuale, pensiamo a Ed Ruscha, di concepire libri d’artista da offrire a uno sguardo collettivo.

Persino la rilegatura è per Andre un vincolo troppo stretto – il modello resta il foglio di carta che scorre sul rullo della macchina da scrivere. «Books entomb words in a synthetic rigor mortis», scriveva Smithson nell’introduzione della mostra alla Dwan Gallery. I libri conferiscono alle parole una rigidità cadaverica, sono il sarcofago del linguaggio. Sembra un commento al frontespizio del libro che Andre espone nel 1973 alla Addison Gallery, con una lapide che riporta l’incisione del suo nome di famiglia.

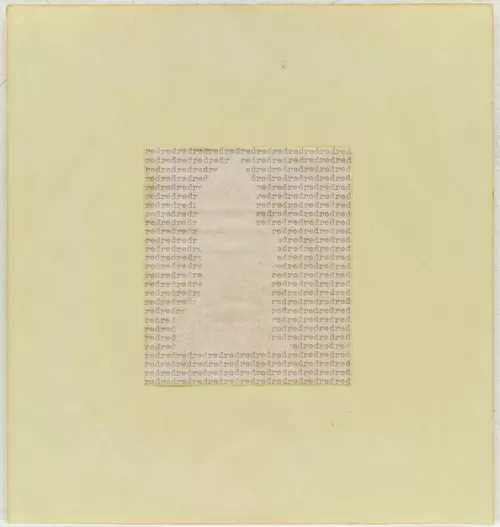

Carl Andre, Poems

Che la convergenza tra scultura e scrittura fosse meno anodina di quanto si sospettasse lo provarono le conversazioni, risalenti ai primi anni sessanta ma pubblicate solo nel 1981, tra Andre e il filmmaker sperimentale ed ex-coinquilino Hollis Frampton, nelle quali discutono non solo di cinema e pittura ma anche di poesia. Il solo fatto che Andre si accompagnasse a Frampton doveva insospettire, perché Frampton faceva parte di quella combriccola elettiva che rendeva regolarmente visita a Ezra Pound, detenuto nell’ospedale psichiatrico di Saint Elizabeths a Washington DC.

Negli ultimi dieci anni l’interesse per la scrittura di Andre è cresciuto: la pubblicazione dei suoi scritti a cura di James Meyer (Cuts. Texts 1959-2004, MIT 2005), l’esposizione delle sue poesie al Cabinet des Estampes di Ginevra (2004) e al museo di Allerheiligen, in Svizzera (Carl Andre, Poems 1958-1969, nel 2014), una delle patrie della poesia concreta, terra adottiva di Eugen Gomringer. Ultima tappa – quella che mi ha allertato e messo in moto queste riflessioni – la retrospettiva alla Dia Art Foundation a Beacon, con la più ampia selezione di poesie mai esposta, in contenitori, cornici e teche di vetro realizzate dallo stesso Andre (Carl Andre. Sculpture as Place, 1958-2010, a cura di Yasmil Raymond e Philippe Vergne, fino al 9 marzo, con una tournée europea che toccherà Madrid, Berlino e Parigi, l’Italia è ovviamente tagliata fuori). A una sola ora di treno da New York, la DIA si trova virtualmente in un’altra galassia, una sorta di utopia minimalista per artisti come Andre.

2 foto della mostra Carl Andre. Sculpture as Place, DIA, Beacon, 2014

Per inciso, l’ambizione della mostra è di riabilitarlo sul suolo americano. Se Andre ha infatti avuto la sua prima retrospettiva nel 1970 al Guggenheim, quando aveva solo 35 anni, l’ultima risale al 1978. La sua carriera negli Stati Uniti si è arenata a causa di una vicenda sordida, la scomparsa della sua compagna e artista Ana Mendieta, volata fuori dal loro appartamento di Mercer Street, a Soho, nel 1985. Suicidio, fatale incidente, omicidio preterintenzionale? Se nel 1988 il tribunale ha prosciolto Andre da ogni responsabilità, una parte del mondo dell’arte newyorkese (Guerrilla Girls in testa) e statunitense ha continuato a considerarlo colpevole e ad ostracizzarlo. Esporre le sue opere – come ha continuato a fare l’amica gallerista Paula Cooper ad esempio – comportava di per sé un’attestazione d’innocenza.

Mentre la sua fortuna espositiva si spostava in Europa, l’esistenza di Andre si è fatta appartata, al punto che di questi ultimi quarant’anni è difficile persino trovare una foto. Gli scatti recenti realizzati in occasione della mostra alla DIA rimandano non al tombeur de femmes del nightclub Max’s Kansas City, dove lo scambiavano per l’attore Richard Burton, quanto alle copertine dei dischi dei Gentle Giants. Non insisto su queste vicende, che conosco di seconda mano – difficile fare meglio del ben calibrato profilo critico pubblicato da Calvin Tomkins sul New Yorker (5 dicembre 2011).

Carl Andre, ieri e oggi + copertina dei Gentle Giants

II

Look-Say

Torniamo alla poesia, con la quale Andre ha dimestichezza sin dall’infanzia. La sera, anziché vedere la televisione, ascoltava il padre leggere, a lui e ai suoi due fratelli, Ozymandias di Shelley, Elegy Written in a Country Churchyard di Thomas Gray, Foglie d’erba di Whitman. Lo zio recitava a memoria The Raven di Poe, la mamma declamava pubblicamente le sue poesie. Alla chiesa congregazionalista, che frequenta fino ai 15 anni, Andre memorizza salmi, inni e beatitudini, mentre alla Phillips Academy di Andover studia Eliot, Auden, Cummings, sforzandosi d’imitarne lo stile. Ammira “la qualità plastica e costruttivista” dei Canti di Ezra Pound, come i suoi saggi sulla scultura di Brancusi e di Henri Gaudier-Brzeska; legge Gertrud Stein, Keats, William Carlos Williams, Kipling. Preferisce Chaucer a Shakespeare «because he uses language as a palette rather than as a canvas» (Lettera a Reno Odlin, 8 maggio 1964). Insomma, prima di lanciarsi in esperimenti linguistici in linea con la coeva poesia concreta, che pare non conoscesse, il riferimento di Andre è, come ha osservato Alistair Rider, il grande canone modernista, lontano da John Cage e dalla galassia Fluxus.

Ma in finale insistere sulle fonti letterarie delle sue poesie è fuorviante, come lo è ostinarsi a iscrivere le sue installazioni nella storia classica della scultura. Perché Andre s’interessa alla poesia durante l’in-fanzia, prima d’imparare a leggere, attirato non dal significato quanto dall’aspetto visivo del linguaggio, dall’impaginazione grafica delle parole, dalla loro conformazione (shape e non form diremmo in inglese), come nel caso di Whitman. Una “plastic liveliness” lontana dalla «monotona massa grigia della prosa» (lettera a Reno Odlin, 13 marzo 1964), dalla logica serrata dell’argomentazione propria del saggio critico, e più vicina alla visita a Stonehenge nel 1954. Poesia e petrografia vanno a braccetto.

Non a caso Andre apprende a leggere col metodo “look-say”, ripetendo a voce alta le parole incise a grandi caratteri su targhe di quercia – «You might say I have been trying to write ‘look-say’ poetry» (lettera a Reno Odlin,19 settembre 1963). L’origine della poesia è nel grafema, non nella musica, nella ballata, nella canzone. Come dice a Hollis Frampton a proposito di Sonnets, tutto giocato sulla ripetizione di elementi: «I was trying to map a poetry on a plastic rather than a musical system». Oppure: «For me poetry has largely been a matter of writing, and of reading, and of printing, and not a matter of singing».

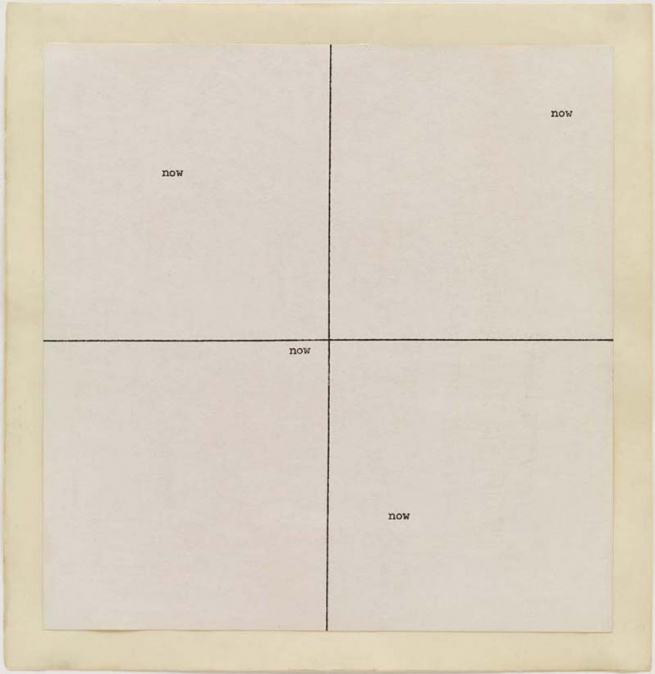

Assieme alla passione per la poesia il padre, di origine svedese, trasmette a Carl quell’entusiasmo per le parole tipico di chi si appropria di una lingua straniera, di chi vive in bilico tra due lingue. Il dizionario inglese, sempre a portata di mano in casa Andre, contiene in potenza tutta la poesia del mondo («Our first poets were the namers, not the rhymers»). Si tratta giusto di saper scegliere le buone combinazioni, come per la scultura che aggrega elementi semplici senza trasformarli. L’oggetto della poesia di Andre, almeno sin da First Five Poems (1960) – cinque parole (green/five/horn/eye/sound) al centro di ciascuna delle cinque pagine –, è la lingua inglese piuttosto che i suoi stati d’animo, la lingua in quanto insieme di parole ready-made.

Carl Andre, Poem

Costruire la poesia

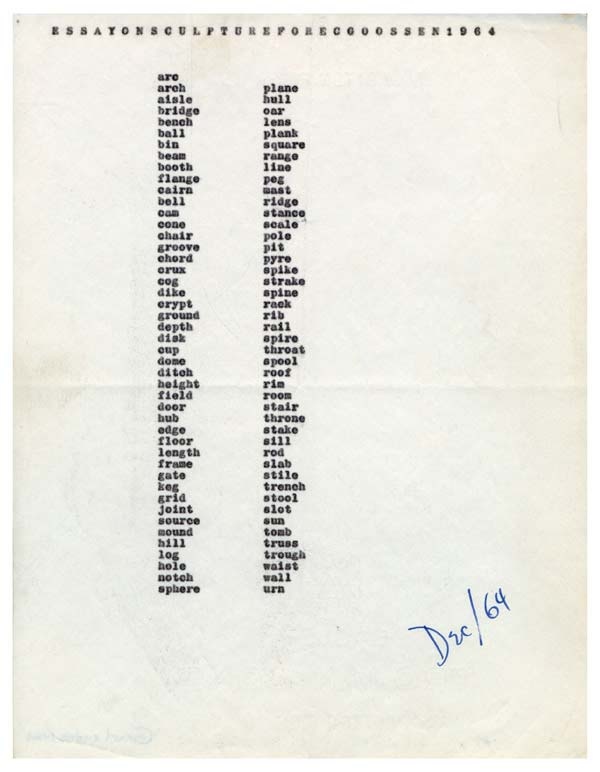

Nei suoi componimenti falsamente innocenti, che sembrano staccati dal muro di una classe elementare, Andre abolisce anzitutto la volontà espressiva e il lirismo, come anti-lirica sarà la sua scultura. Abolisce il senso compiuto e la costruzione del linguaggio – la grammatica, l’ordine soggetto-verbo-complemento, la coniugazione, persino lo spazio tra le parole, e ancora la stanza, il metro, il ritmo, la metafora, la sintassi – allo stesso modo in cui le sue sculture non parlano la lingua morta della scultura. Abolisce la fortezza della frase, il sintagma che “brucia” le singole parole in vista di un significato, lasciando emergere la singolarità di ogni parola. Andre ricorre soprattutto alla lista di nomi, che attestano il risultato di un processo e non il processo stesso o l’azione. È l’aspetto che lo distingue da un altro scultore americano, Richard Serra, che ai nomi preferisce i verbi – «un critico ha detto che le sculture di Richard Serra sono dei verbi e quelle di Andre sono dei nomi. Mi sembra ben detto. I verbi sono relazionali. Io preferisco i nomi» (a Liz Kotz, 2005).

Non siamo lontani da Gertrud Stein («she wanted to find out… what language says»), se non dalla funzione poetica della lingua di cui parlava Jakobson negli anni trenta: «La parola viene percepita come parola e non come semplice sostituto dell’oggetto nominato o come esplosione di emozione. Le parole e la loro sintassi, la logo significazione, la loro forma esterna e interna non sono indici indifferenti della realtà, ma possiedono invece un proprio peso e un proprio valore» (Che cos’è la poesia?, 1933-34).

La scrittura di Andre è indeterminata, disorientante, con un’impaginazione aperta del testo poetico (basta rileggere le analisi di Umberto Eco in Opera aperta). Alla ricerca di un criterio ordinatore il più neutro possibile per distribuire le parole sul foglio, Andre ricorre all’alfabeto, a un pattern – la griglia, la lista, la sequenza matematica –, a un’analisi quantitativa dei testi, come la frequenza delle parole propria dell’ermeneutica biblica. Prive del loro contenuto semantico e affettivo, le parole somigliano a “file card”, a un database, a schede d’archivio. Se in questo modo Andre abolisce il ruolo del poeta, non persegue alcun effetto nonsense, perché basta accostare una parola all’altra per generare un senso primordiale («words always connect when they are placed together if they are not nonsense words»). In Notes on the properties of words (1964), Andre classifica le differenti relazioni tra le parole: lo spelling (TO-TOO-TWO), il suono (THIN-THING-THINK), la forma (GO-GOING-GONE), il significato (BLACK-GRAY-WHITE), la funzione (I-READ-THIS), l’identità (YOU-YOU-YOU).

L’unità discreta della sua opera è il “mattoncino”, che può prendere due forme: quella di una parola dattilografata in maiuscolo su un foglio A4, con le variazioni, involontarie, causate dalla densità dell’inchiostro colorato e dalla texture del foglio; quella di un oggetto tridimensionale posato sul pavimento in legno, metallo, acciaio, cemento o altri materiali refrattari, industriali o neutri. Il mattoncino è poi iterato nello spazio del foglio, creando stringhe di testo, o nello spazio espositivo – la pagina bianca funziona come il white cube della galleria. Forse per questo Andre ha sempre utilizzato materiali manipolabili e le sue installazioni non hanno mai assunto dimensioni monumentali. Allo stesso modo, le sue composizioni scritte sono epigrammatiche, composte spesso da una ventina di parole. Andre è un atomista, secondo James Meyer un materialista nella traiettoria Lucrezio-Marx.

Disegnare con la macchina da scrivere

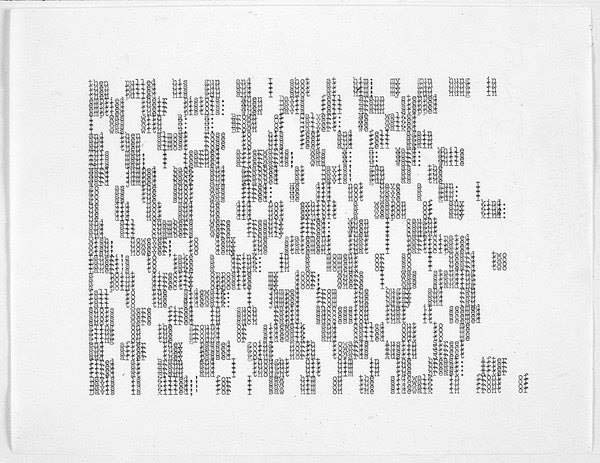

Ora, quando ero sul punto di tirare la conclusione su queste linee, mi sono imbattuto in un passo di Andre del 1973 da far saltare sulla sedia. Finora passato inosservato, lo riporto in inglese: «The grid system for the poems comes from the fact that I was using a mechanical typewriter to write the poems, and as you know a mechanical typewriter has even letter spacing, as opposed to print which has justified lines with unequal letter spacing». Per concludere: «A mechanical typewriter is essentially a grid and you cannot evade that. And so it really came from the typewriter that I used the grid rather than from the grid to the typewriter».

Cosa ci dice Andre? Che la composizione delle sue poesie, ad esempio One Hundreds Sonnets (I...Flower) (1963-69) con i nomi disposti a griglia, deriva dalla spaziatura e dalla interlineatura della macchina da scrivere. Che nella dattilografia non esiste il giustificato, ovvero la marginatura automatica del foglio con l’allineamento a destra e sinistra di modo che ogni riga contenga un numero di caratteri e una spaziatura diversi, bensì una spaziatura identica e prefissata per ogni singola lettera. Che la macchina da scrivere – e qui l’accento cade sulla macchina in quanto dispositivo – contiene in sé la griglia, funziona come una griglia, «the kind of grid that a typewriter produced in a very machine-like way». Ma la griglia non è anche il modulo compositivo, la matrice della scultura minimalista? E se la macchina da scrivere, azzardo, fosse responsabile dell’estetica della minimal art?

Andre scriveva a mano controvoglia, distratto dalla sua calligrafia. È il sintomo inequivocabile di un cambio generazionale rispetto ad artisti quali Cy Twombly con i suoi scarabocchi. Il sintomo di un superamento dell’umanesimo sbrandellato degli anni cinquanta coi suoi cascami, il suo afflato simbolista, il suo esistenzialismo torturato, la sua estetica da film noir, la sua disperazione incapace di esternarsi senza un lirismo presto percepito come caricaturale.

Andre non parla neppure di poesia quanto di “typewriter drawings” e “planes” – disegni con la macchina da scrivere. Scrive sulla tastiera pigiando un dito alla volta, osservando il movimento dei martelletti che si sollevano per dare un colpo di testa al foglio avvolto attorno al rullo, il loro ticchettio secco, il fissamaiuscole abbassato. Scrive tenendo sott’occhio il doppio movimento della macchina da scrivere: quello orizzontale del carrello e quello verticale del foglio attorno al rullo. Fa della battitura “a very machine-like act”. Non usa la macchina da scrivere come un dattilografo ma come un fabbro, in continuità con il suo trascorso da frenatore di treni merci per la Pennsylvania Railroad (New Jersey) piuttosto che da assistente editoriale e compilatore di indici per Prentice Hall (New York). Un periodo così centrale che, ancora oggi alla DIA, si presenta indossando la tuta blu di lavoro. Le parole si combinano come vagoni di un treno in un deposito ferroviario. “Words are not things”, scrive Andre, ma hanno delle “palpable tactile qualities” evidenti quando scriviamo, parliamo o quando le udiamo – “that is the real subject of my poetry”.

Tabulare

Le parole come le cose, le cose come le parole – Language to Be Looked At and/or Things to Be Read, per ripetere il mantra di Robert Smithson, che mi porta alla mente il titolo di un altro suo testo, “A Museum of Language in the Vicinity of Art”. Smithson passa qui in rassegna i suoi colleghi artisti-scrittori: Dan Flavin, Robert Morris, Donald Judd, Sol LeWitt, Ad Reinhard, Peter Hutchinson, Dan Graham, Andy Warhol, Ed Ruscha, Buckminster Fuller e, mi era sfuggito, Carl Andre! Il paragrafo è in puro stile smithsoniano: «gli scritti di Carl Andre seppelliscono la mente sotto disposizioni precise quanto ammalianti. Un metodo che estingue ogni riferimento a qualsiasi cosa tranne che alle parole. I pensieri sono frantumati in un disastro di sillabe sincopate. La ragione diventa polvere di vocali e consonanti. […] Ogni poesia è, per così dire, ‘sepolcro’ per le sue metafore. La semantica è liquidata dal linguaggio per evitare il significato». Difficile dire meglio.

Nelle poesie l’Andre scrittore fa eco all’Andre scultore, come se fossero un testo critico alla sua opera. Ma in realtà non c’è un Andre scrittore e un Andre scultore, bensì una scultura-scrittura che trova nella macchina da scrivere il suo modello. Propongo di chiamarla scrittura tabulare, in riferimento al tabulatore delle macchine dattilografiche per comporre tabelle o incolonnare numeri o parole, azionato da un tasto che libera il carrello e lo posiziona agli arresti predisposti. E propongo di fare, di questa scrittura tabulare, il principio ordinatore non solo della poesia ma anche della scultura di Andre. Se non di pensare la scultura minimalista come tabulare, come un’iperbolica dattilografia tridimensionale.