Tutta la Melanconia di Robert Burton

La melanconia o malinconia non è, come voleva il poeta Pindemonte, una “ninfa gentile”.

Essa invece è, è stata, sarà una malattia tremenda, anche se magari a definirla concorreranno altri nomi, dal suono più asciutto e suggestivamente asettico, escogitati dalla moderna scienza psichiatrica.

Per secoli, nel corso del Medioevo, questo male visitò incessantemente le celle dei monasteri, gli eremi e le trappe, portando alla disperazione e ai confini della follia legioni di religiosi, che lo conoscevano e temevano come tristitia e acedia. Le sue apparizioni erano cicliche, soprattutto durante le prime e desolate ore del meriggio (demone meridiano).

Ma nonostante le oscillazioni onomastiche il suo quadro clinico ha conosciuto una incredibile stabilità, durata quasi due millenni ed era già fissato nelle sue linee fondamentali nei testi di Ippocrate e Galeno.

La melanconia era semplicemente la bile nera (in greco: mélaine cholè; in latino: atra bilis).

In quella particolare concezione medico-filosofica il nostro corpo era composto, oltre al resto, da quattro umori: sangue, flegma, bile gialla e, per l'appunto, bile nera.

La salute psico-fisica dipendeva strettamente dall'equilibrio di questi umori. Se essi erano ben mescolati (crasi) tutto andava bene. Se uno prevaleva sugli altri, si creava uno squilibrio, una discrasia, e incominciava la situazione patologica.

L'eccesso di bile nera rendeva malinconici. Il malinconico era un essere dall'aspetto terreo, dallo sguardo sospettoso; era invidioso, avaro, neghittoso. La sua mente era dominata da idee fisse. Non aveva febbre. Il mondo ai suoi occhi era uno spoglio deserto, dove qualsiasi azione pareva priva di senso.

La sua stagione era l'autunno. La sua età la vecchiaia.

Il suo pianeta era Saturno, l'astro più lontano, freddo, dalla rivoluzione lenta.

Però, ben presto, fin da quell'epoca remota, fu chiaro che la melanconia era ambigua, doppia, paradossale.

Aristotele, o chi per lui, nel trentesimo dei Problemata, dichiara che gli uomini di genio, gli esseri eccezionali (perittoì) sono anch'essi melanconici. Lo sono stati Empedocle, Socrate e Platone per esempio. Egli sottrae la condizione melanconica alla patologia e ne fa un tipo d'essere umano, che può diventare artista o pensatore o uomo di stato e ciò “où dià nòson, allà dià physin”, ossia: “non per malattia, ma per natura”.

Nella Firenze rinascimentale e neoplatonica, soprattutto ad opera di Marsilio Ficino, è questa concezione della melanconia, una melanconia “generosa”, ossia “nobile”, che si afferma.

Saturno presiede alla nascita degli spiriti contemplativi, degli speculativi, dei poeti, degli artisti, dei pittori e degli scultori. La sua lontananza è vista ora in chiave di superiorità (“planetarum altissimus”).

La melanconia non è più solo un male dell'anima e del corpo, quanto una disposizione sublime, caratteristica degli uomini migliori, dediti agli studi e alle arti.

Ma è nell'Inghilterra a cavallo tra Cinque e Seicento (1577-1640), nella silenziosa solitudine delle biblioteche di Oxford, al Christ Church College, che opera un sacerdote eruditissimo e umbratile, Robert Burton, l'infaticabile enciclopedista della melanconia.

Sulla sua tomba non a caso è scritto: qui giace Robert Burton, noto a pochi, ignoto ad ancora più pochi, a cui diede vita e morte la Melanconia (“paucis notus, paucioribus ignotus, cui vitam dedit et mortem Melancholia”).

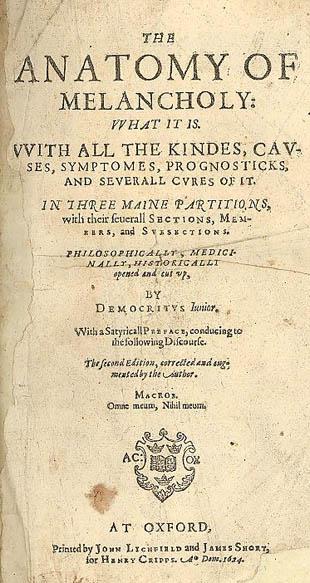

Nel 1621 infatti uscì la prima edizione della sua Anatomy of melancholy, il suo opus magnum, cui lavorò senza sosta, accrescendone sempre più la mole, fino all'ultima edizione, la sesta, che venne pubblicata postuma nel 1651.

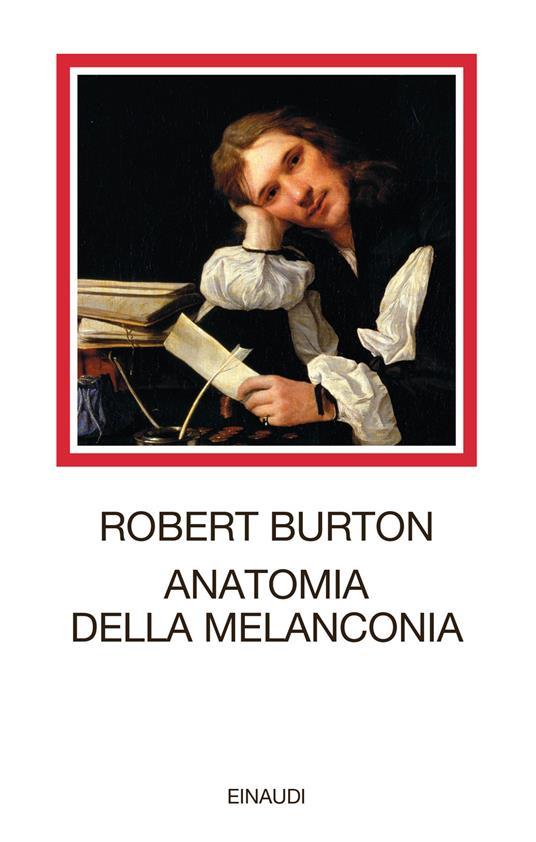

Ora ne appare, per i tipi di Einaudi, la traduzione a cura di Stefania D'Agata D'Ottavi, in due volumi della collana dei Millenni, per complessive mille e ottocentosessantasette pagine.

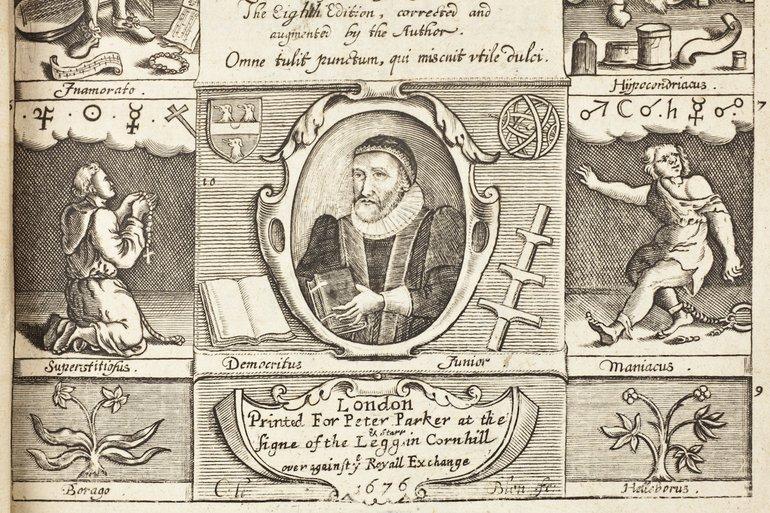

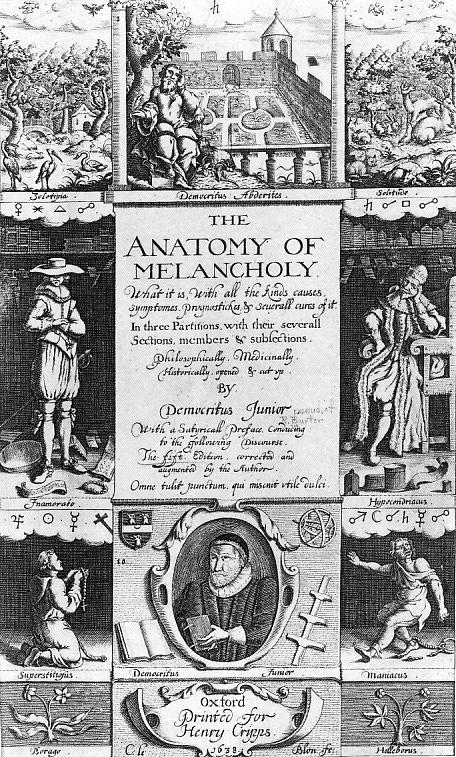

In questa edizione viene tradotto anche il celebre frontespizio dell'edizione del 1628, la terza, con le incisioni di Christian Le Blon.

Vale la pena di riportare il titolo quasi per intero: “L'ANATOMIA DELLA MELANCONIA. Che cosa è. Con tutti i suoi generi, cause, sintomi, prognosi e le varie cure. In tre ripartizioni con le rispettive sezioni, componenti e sottosezioni. Aperta e sezionata dal punto di vista filosofico, medico, storico da DEMOCRITO JUNIOR. Con una prefazione satirica che porta al discorso che segue...”.

L'autore, esattamente come Cartesio, “larvatus prodit” (“avanza mascherato”). Incede nel vasto teatro del mondo al riparo di una maschera, quella di Democrito, ma un Democrito più giovane. La lunga prefazione satirica indirizzata al lettore (centoventi pagine) è tutta a nome suo.

Democrito (raffigurato anche nel frontespizio) era considerato tradizionalmente un melanconico, anzi “il” melanconico per eccellenza. L'altro era Eraclito.

La differenza fondamentale tra i due filosofi atrabiliari era che, mentre il primo, di fronte all'universale spettacolo della demenza umana, rideva, il secondo piangeva. Il riso di Democrito, il pianto di Eraclito e la pazzia del globo.

Ma, si sa, la melanconia è una malattia (e un temperamento) paradossale, ambigua, doppia.

Ecco quindi che, benché protetto da un'identità fittizia, Burton, in questa prefazione, confessa che quello che lui dirà della melanconia l'ha provato di persona: “experto crede Roberto”. Solo perché lui stesso è stato, e forse è ancora, vittima del male, può ragionarne in lungo e in largo. Del resto, nella seconda ripartizione, sezione 2, componente 4, sottosezione 1, non esiterà a proclamarsi “vere Saturninus”, veramente saturnino, ossia melanconico fin nel midollo diremmo noi.

Non solo. Fin dalle primissime battute del testo è chiaro che Burton non si nasconde (fino a un certo punto, come abbiamo visto) unicamente dietro la maschera dell'antico pensatore, ma anche, e ancor più, dietro una massa enorme di citazioni di tutti i tipi. “Auctoritates” di ogni epoca, medici, filosofi, poeti delle lingue più varie (benché filtrati quasi sempre attraverso il latino; anche il nostro Pietro Aretino ad esempio è riportato non nell'originale ma nella versione latina) sono tutti chiamati a corroborare, a puntellare, a sostenere le tesi di Burton, che si fa solo intravedere in mezzo a quella selva fittissima di parole altrui.

“Omne meum, nihil meum” dice con Macrobio. Tutto è mio, niente è mio. Sono un ladro. Rubo da qualsivoglia altro autore. E me ne vanto.

Già Terenzio sosteneva, nell'Eunuchus, che “nihil dictum quod non dictum prius”: “non c'è nulla che non sia già stato detto prima”. E Burton lo cita, ma significativamente attraverso un'altra citazione, quella del medico svizzero Johann Jacob Wecker, dalla sua opera Medicae syntaxes. Citazione al quadrato quindi.

Il malinconico è in effetti un uomo vuoto. Una cassa di risonanza, che ogni voce esterna può riempire. Le sue opere sono puri centoni. O, come splendidamente dice Burton nella terza ripartizione, quella consacrata alla particolare melanconia d'amore, la sua candela brilla del fuoco di molte altre torce.

Fin da queste prime battute della prefazione si profila chiara la fisionomia costante della pagina del nostro autore: essa è dominata dalla congeries, dall'accumulo vertiginoso, non solo delle citazioni altrui, ma da elenchi di ogni sorta: nomi, serie di verbi, caterve di sinonimi, filze di espressioni equivalenti o contrarie. Basta aprire a caso e se ne avrà conferma.

Là dove, ad esempio, lo scrittore dichiara di essere non più attore mascherato sulla scena del mondo, ma ormai puro spettatore. E che cosa vede? Le solite cosiddette novità; sfilano davanti ai suoi occhi disincantati notizie di guerre, pestilenze, incendi, inondazioni, furti, assassinii, massacri, meteore, comete, prodigi, apparizioni e poi battaglie, naufragi, atti di pirateria, trattati di pace, alleanze, stratagemmi, pericoli, scampati pericoli e nuovi pericoli, editti, petizioni, proteste, lagnanze, giuramenti, processi e così via, così via.

Le liste si potrebbero allungare a piacimento, tendenzialmente all'infinito.

Lo sguardo del malinconico assisterebbe sempre distaccato, assente, attonito di fronte a quella che uno psichiatra moderno chiamerebbe la “derealizzazione depressiva” della scena del mondo e degli atti assurdi che vi mulinano nella loro sequenza senza senso. Il mondo è un mondo di dementi. “Mundus furiosus”, “domicilium insanorum”.

Eppure, queste pagine così apparentemente caotiche e labirintiche, grondanti di accumulazioni d'ogni sorta, rispondono in verità a un ordine preciso. Al punto che ognuna delle tre grandi ripartizioni in cui è suddiviso il libro, quella delle cause della melanconia, quella delle cure e la terza, della melanconia d'amore e religiosa, è preceduta da dettagliatissime mappe concettuali, chiamate prospetti (nell'originale synopsis due volte e una terza analysis), potenti sintesi schematiche della trattazione.

Anche questo è un aspetto di quella duplicità di fondo che caratterizza la fenomenologia melanconica.

Il caos non è dunque un caos, ma nasconde un disegno. C'è un filo da seguire nel labirinto.

Burton procede generalmente per dicotomie, secondo il metodo platonico della “divisione” (divisio, diaìresis). Capire è dividere.

Le cause della malinconia posso essere, ad esempio, naturali o soprannaturali; oppure interne o esterne; prossime o remote eccetera.

Così come, per accennare a un'altra grande partizione, le cure della malinconia si potranno avvalere di mezzi leciti o illeciti; i farmaci potranno essere liquidi o solidi e i liquidi, a loro volta, fluidi o densi, mentre i solidi, a loro volta ancora, caldi o freddi e così via.

Le parti inoltre si rispondono.

Vediamo qualche esempio.

L'alimentazione sbagliata è una delle cause principali della melanconia. Anzi: l'alimentazione è la madre di tutte le malattie, chiunque ne sia il padre. Bisogna evitare la carne bovina, la carne di porco, la carne di capra, la carne di cervo e di daino, la cacciagione nel suo complesso nonché i pavoni, i piccioni e gli uccelli palustri, le anatre, le oche, i cigni, gli aironi, le gru. Da eliminare sono anche i pesci, soprattutto le anguille, le tinche, le lamprede, mentre sulle carpe il Nostro non si pronuncia e allega un bel po' di “auctoritates” discordanti, secondo il suo solito, tra cui Salviani, Paolo Giovio, Dubraw, Freytag, Brueyerin, Rondelet, Belon, Oribasio e Isacco Giudeo.

Analogamente, nella parte dedicata alla cure, un capitolo è consacrato alla diaitetiké o victus dove si dice, tra l'altro, che i pesci più consigliati sono quelli che vivono in acque sabbiose o con ciottoli, come lucci, persici, trote, ghiozzi, rombi; la carpa qui può andare, purché non provenga da stagni fangosi.

Ancora: nella parte prima, sempre quella in cui si tratta delle cause della melanconia, un capitolo considera l'aria malsana come fattore scatenante, per così dire. In particolare: l'aria o troppo calda o troppo fredda è vista come causa di melanconia.

La curatrice D'Agata D'Ottavi insiste spesso nella suo saggio introduttivo sul ruolo della filosofia stoica nelle pagine di Burton. Giusto, il male va sopportato con coraggio. Ma non è da meno il posto tenuto da Aristotele e dal rilevantissimo concetto di mesotes, mediocritas che è sempre aurea, come anche in Orazio.

Non solo per quel che riguarda l'aria Burton raccomanda la via di mezzo tra il troppo freddo e il troppo caldo. Anche, per esempio, per ciò che attiene l'attività sessuale, è indicata la strada mediana: tra una Venus smodata e una Venus “omitted”, ossia tra gli eccessi del libertino e l'astinenza totale, la cosa più salubre è una pratica venerea equilibrata. Al proposito Burton ricorda che esiste anche una peculiare melanconia delle vergini, delle vedove e delle monache.

E questa presenza ricorrente dell'avverbio “moderately”, “moderatamente”, nelle pagine così altrimenti eccessive e gremite e brulicanti di Burton è un altro dei paradossi che colpiscono in lui.

Ma si diceva dell'aria.

Nella parte riferita alle cure un corposo capitolo ha per tema il miglioramento dell'aria, anche perché si dilata in una vasta digressione.

Una delle molte dell'opera, dato che l'anatomista della melanconia, di solito cane da caccia di questo male, totalmente assorbito in essa e sempre sulle sue tracce, si trasforma qui in falco dalle lunghe ali che sorvola sul mondo intero e s'innalza verso le sfere celesti, accompagnato nel suo viaggio dall'Ebreo errante e dall'Icaromenippo lucianeo. In questa vertiginosa carrellata dall'alto si alternano notizie scientifiche, leggende, miti, realtà, personalità storiche e personaggi fittizi, tutti mescolati in un inestricabile matassa di dati, dove domande sul centro infuocato della Terra si succedono ad altre sul fantomatico uccello Roc, sul Prete Gianni e sull'infinità dei mondi, dato che Dio, come vuole Giordano Bruno, essendo causa infinita non può accontentarsi di creare entità finite.

È anche questa una delle modalità di manifestazione della congeries, dell'accumulo delle cose più disparate e della conseguente parificazione dei reali.

Il fatto si riscontra molte altre volte nell'opera. La melanconia è eminentemente interclassista: può colpire una nobildonna polacca, una contessa aragonese, un principe catalano nello stesso identico modo che colpisce un birraio di Basilea, un ramaio di Varsavia, un macellaio di Francoforte o un oscuro ebreo andaluso.

Un re melanconico era convinto di avere la testa mozzata. Il suo medico lo guarì ponendogli in testa un berretto di bronzo.

Una povera donna pensava di aver inghiottito un serpente, il medico le diede un emetico e poi pose nella bacinella un serpente simile a quello partorito dalla fantasia di lei.

Un gentiluomo di Siena aveva il terrore di urinare pensando che avrebbe potuto inondare la città intera. I medici che lo avevano in cura fecero suonare le campane in segno di allarme e gli dissero che un incendio spaventoso minacciava l'abitato. Il gentiluomo così poté orinare a suo piacimento e si rese anche utile alla collettività.

Come si vede qui la melanconia, guarita con l'aiuto di medici e delle loro pietose bugie, confina più con la follia che con ciò che noi oggi intendiamo con la parola in questione.

La terza e ultima parte del testo si occupa della melanconia d'amore.

Che l'amore sia una malattia è noto fin dai tempi di Teofrasto.

Il discepolo prediletto da Aristotele la chiama, per la precisione, otiosi animi affectus: malattia di un animo ozioso. L'ozio in genere è considerato da Burton una delle cause principali anche della melanconia tout court, non solo di questa particolare occorrenza. Bisogna, ammonisce il Nostro, guardarsi dall'ozio (“idlenesse”) sempre e comunque.

Inoltre, nella melanconia d'amore, si riscontra un'altra componente che compare tra le caratteristiche comuni dell'affezione melanconica, ossia il prevalere dell'immaginazione, ma di un'immaginazione corrotta, distorta.

Essendo la melanconia un male del corpo e della mente e della loro stretta interdipendenza, la fantasia vi ha larga parte, addirittura preponderante, direbbe Burton.

Già Costantino Africano del resto, il fondatore della Schola salernitana, aveva affermato che nel melanconico si possono reperire timore di cosa da non temere, pensiero di cosa da non pensare, percezione di cosa che non esiste (timor de re non timenda, cogitatio de re non cogitanda, sensus rei quae non est).

Nell'innamorato questa tendenza tocca il suo acme. Se Andrea Cappellano notava che l'amore nasce da immoderata cogitatio (“pensiero smodato”) del proprio oggetto, anche il medico Bernard de Gordon pone in correlazione l'amare e la continua meditatio.

È chiaro che, di fronte a questa esuberanza immaginativa, totalmente squilibrata, la realtà non conta più molto. L'innamorato è cieco, come da proverbio.

Ecco quindi che Burton, sulla falsariga di certe note pagine di Lucrezio poi riprese da Ovidio, si scatena a mimare le deliranti procedure mentali dell'innamorato.

Mettetegli davanti una donna che sia la bruttezza personificata: avvizzita, foruncolosa, pallida come cera, col faccione piatto come quello d'un giullare o smunto, rinsecchito e minuto come quello d'un pargolo, e poi che sia, questa donna, maculata, contorta, pelle e ossa, spelacchiata, con gli occhi strabuzzati e roteanti, cisposi, con la testa piegata, le occhiaie incavate, con la bocca spalancata come quella dei passeri, con un naso mastodontico da Persiano o affilato come quello di una volpe, con i denti radi e neri, marci, intartariti, con le sopracciglia come antenne di scarafaggio, con il fiato che appesta, gozzuta come una Bavarese, con le mammelle come due brocche o piatta come un'asse, con la pelle scura, la carcassa putrida, il groppone ricurvo, i piedi piatti, dalla vita sottile quanto può esserlo la trippa d'una vacca eccetera (l'elenco procede ancora parecchio) – beh, nonostante tutti questi sesquipedali difetti, l'innamorato, tutto preso dalla sua “immaginazione lesa” (laesa imaginatio) cadrà ai piedi (piatti) di una donna simile e l'adorerà.

È curabile questa patologia d'amore?

Non lo è. Nonostante le fonti più svariate, Appiano, la Bibbia (Proverbi ed Ecclesiaste), Plauto, Platina, Gordon, Eliano Montalto, Arnaldo da Villanova, Balescon e Calcagnino, nonostante tutti loro proclamino a chiare lettere che l'amore è un'inenarrabile fonte di guai, l'innamorato persiste: chiedi al sordo di udire, chiedi al cieco di vedere, chiedi al muto di parlare e allo storpio di correre, ma non puoi chiedere all'innamorato di non amare.

Al massimo si può provare con qualche rimedio singolare; forse, assumendo dosi di verbena con aggiunta di polvere di rana decapitata e disseccata o sfregandosi contro il testicolo destro d'un lupo bagnato in olio o acqua di rose, forse, forse, in tal caso, l'amore può passare o almeno indebolirsi sensibilmente.

Dopo una penultima sezione dedicata alla gelosia, vista come ramo bastardo della melanconia d'amore e quasi sua sottospecie, tipica del periodo successivo alla celebrazione del matrimonio, Burton si occupa, conclusivamente, della melanconia religiosa.

La causa prima ne è il demonio. Sue manifestazioni sono da un lato l'ateismo, dall'altro l'idolatria e la superstizione. Qui il Nostro ha modo di sfogare la sua viscerale antipatia per i “papisti”, ossia i cattolici, che con il culto dei santi, delle reliquie ed altro hanno di fatto restaurato antiche forme di paganesimo.

Frutto estremo della melanconia religiosa è la disperazione, dove si vede che realmente questa malattia è “balneum diaboli”, “bagno del demonio”.

La conclusione si riallaccia dunque all'inizio, perché Burton aveva principiato il suo trattato ricordando che tutte le nostre malattie, melanconia compresa, sono risultato della Caduta e della Colpa di Adamo. Nel nostro mondo sublunare l'uomo è preda del Peccato e della Cura; anzi ne è proprio impastato.

Fa lievemente impressione vedere come, ben prima di Heidegger e della sua interpretazione esistenziale dell'Esserci in quanto Cura, già Burton avesse visto il valore esemplare della favola 220 di Igino.

Così inizio e fine si saldano, in nome di una religione creaturale, a circondare questo luogo non-luogo della melanconia, in cui tutto ne pare causa e dove infiniti sono i suoi sintomi, come infinite sono le combinazioni che si possono trarre dalle ventiquattro lettere dell'alfabeto in una scrittura proliferante e inarrestabile.

Corredano la presente bella edizione einaudiana alcune magnifiche riproduzioni di quadri ispirati al tema; si può apprezzare ad esempio la fissità iconologica del motivo della guancia appoggiata stancamente alla mano, da Dürer a Giorgione a Munch, nonché le variazioni moderne e contemporanee dell'antica immagine della Dame Mérencolye, equivalenti pittorici della tradizionale stabilità del quadro nosografico di questo male non privo talvolta di qualche dolcezza.