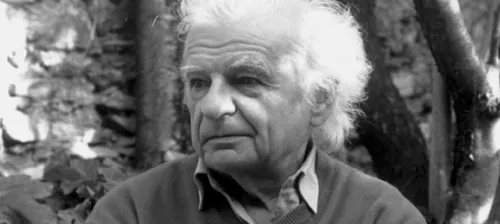

È morto il poeta che pensa / Yves Bonnefoy: la poesia dell’immagine

Di Yves Bonnefoy potrei dire quello che Nietzsche diceva di Leopardi: amo i poeti che pensano. Infatti la poesia di Bonnefoy è un pensiero che mentre evoca presenze interroga i confini stessi del pensiero. Mentre ospita un albero, una pietra, uno spicchio di cielo, un colore scrostato di pittura, si spinge sulla soglia dell’invisibile, leggendo le sue ombre. Mentre ascolta un passo nella sera, un rumore di vento o d’acqua, mentre accoglie figure provenienti da un sogno, cerca un radicamento nel qui, nella opacità della terra. E allo stesso tempo libera l’ala dell’altrove, il pensiero dell’impossibile. E tutto questo accade nel ritmo aperto, da adagio meraviglioso, del verso. O nel ritmo di una prosa che ha portato la tradizione francese dell’essai, del saggio, verso forme nuove. Verso forme in cui la descrizione di un’opera d’arte è racconto, il ricordo è meditazione, l’analisi è evocazione di figure e di luoghi, insomma la scrittura è esercizio di una libertà inventiva estrema, ma anche discreta, quasi confidenziale: esperienza che mette in campo un sapere conoscendo la fragilità del sapere, la sua debolezza dinanzi alla presenza insondabile del vivente.

Ripenso al cammino di Bonnefoy: stazioni che hanno nomi, nomi che sono titoli di libri. Ogni titolo un paesaggio interiore, o un angolo di biblioteca, o un paese dell’anima aggiunto all’esplorazione assidua, concentrata, dell’esistenza umana. Esistenza osservata sempre in quel cerchio che dal visibile porta verso l’invisibile. In un gioco di prossimità e lontananza. Presenza. Bonnefoy ha dato alla presenza un’energia intensa e allo stesso tempo silenziosa, profonda e discreta. Fisica e metafisica congiunte nella lingua della poesia.

Da Anti-Platon del ’47 a Les planches courbes del 2001, da Hier régnant désert del ’58 a Ce qui fut sans lumière dell’85, da Du mouvement et de l’immobilité de Douve del ’53 a L’Origine du langage del 1980, da Pierre écrite del ’65 a Dans le leurre du seuil del ’75. Stazioni che si rispondono. Dialogano tra di loro. E ogni stazione poetica ha, di volta in volta, intorno ad essa, un orizzonte, o forse un giardino di pensieri che la circonda, e anche illumina. È la scrittura in prosa: saggio, poème-en-prose, frammento, racconto (racconto in sogno). Così da L’improbable a Rimbaud, da Un rêve fait à Mantoue a Rue traversière, da Remarques sur la couleur a La vie errante senza dire dei tanti Entretiens sulla poesia.

E poi le traduzioni: da Shakespeare, Keats, Leopardi, Yeats. Accanto alle traduzioni, la costante riflessione sull’arte del tradurre, riflessione che di recente ha avuto un passaggio straordinario nel libro La communauté des traducteurs. Momenti fondamentali di questo cammino, la riflessione sull’arte: un colloquio costante, interiore, con il colore, una passione che si fa scrittura, dialogo, impressione che a raggiera si riverbera in altre scritture. C’è una funzione Piero della Francesca, in Bonnefoy. Il rapporto poi con Giacometti e con molti altri artisti del Novecento è parte davvero essenziale del suo mondo immaginale, e della sua poesia. Di recente a Tours due bellissime mostre sono state dedicate al rapporto di Bonnefoy con l’arte: una mostra illustrava in concreto, con l’esposizione di opere, la presenza di grandi artisti nella scrittura del poeta (a partire da Mantegna, da Goya, da Delacroix, per finire con Giacometti e De Staël), l’altra esemplificava i dialoghi del poeta con artisti a lui contemporanei. Davvero, analogista, Bonnefoy: in senso forte. In senso baudelairiano. L’analogista è una figura opposta a quella dell’eclettico.

Bonnefoy ha avuto un intrattenimento assiduo con i poeti, al di là dell’ordine temporale, e linguistico: Esiodo o Kavafis, Omero o Seferis, Virgilio o Baudelaire, Shakespeare o Mallarmé, Racine o Keats. E, dopo la giovanile passione per le matematiche, un intrattenimento assiduo anche con i filosofi, da Kierkegaard ai prossimi, contemporanei: Bataille, Jean Wahl. Un intrattenimento che ha alimentato una lunga, insieme discreta ed essenziale, meditazione sul linguaggio della poesia.

Vaporisation et concentration du moi. Si potrebbe ritrovare questo movimento baudelairiano (del Baudelaire di Mon coeur mis à nu), nel racconto critico e poetico di Bonnefoy. Il soggetto è nel suo allontanarsi, vive del suo allontanarsi seguendo i passi delle figure che portano altrove, ma è anche nel ritmo del colore, nel ritmo del ricordo, nella luce obliqua di un ricordo.

La lingua è la terra in cui l’invisibile si fa visibile, si libera come visibile. L’invisibile, leggiamo in una pagina, dal punto di vista della parola non è la sparizione (la “disparition vibratoire” di cui diceva Mallarmé?), ma è “la delivrance du visible”. Siamo nel paragrafo V dello scritto La poésie française et le principe d’identité. Che continua: “Lo spazio e il tempo caduti perché insorga la fiamma in cui l’albero e il vento possono diventare destino”. L’albero e il vento che diventano destino. Questo è il movimento proprio della poesia e della scrittura in prosa di Bonnefoy: un’insorgenza dell’essere, uno spazio e un tempo interiorizzati, quasi aboliti, e l’insorgenza, per immagini, per figure, delle cose, ritrovate in una prossimità che è la stessa che bagna il destino creaturale.

La poesia: voci di ombre, passi di ombre nel giardino dell’interiorità. L’oscillazione di un ramo, una pietra scritta (pierre écrite è figura assidua, sorgente di evocazione), il passaggio di una nuvola, il trascolorare di una luce che annuncia il tramonto: presenza del particolare che porta con sé un’altra misteriosa indecifrabile presenza. Presenza che è appartenenza a un comune destino di viventi, presenza che non smuore con la sua sparizione, ha orme e lascia tracce, risorge e si trasforma in parola, in ritmo. L’albero, il fiume, la barca, il giardino, la strada (rue traversière) appaiono, vivono, respirano, ma come bagnati da una luce insieme obliqua e irreale, che rende ogni cosa prossima e indecifrabile. Le figure - silhouettes, ombre, profili, che si staccano dal nulla, sbalzano su quel baudelairiano “néant vaste et noir” - le figure seguono il ritmo di questo venire alla presenza. È poi questo venire alla presenza la poiesis. Fin dal Simposio platonico: fare che le cose siano, far venire alla presenza. Ecco perché Bonnefoy anzitutto libera le cose dalla loro simbolizzazione, ma anche dalla loro riduzione alla lettera, al significante. La parola nuit è chiara, ma anche la notte è chiara, anche se è oscura, scrive a un certo punto Bonnefoy. Una replica a Mallarmé, questo non voler separare la parola dalla cosa, il fiore che si leva musicalmente ( “idéé même et suave”), dal fiore del giardino.

Nella scrittura di Bonnefoy la finitudine prende campo, lingua, ritmo e disegna all’orizzonte le pareti di una casa. La casa dell’immortalità che appare nel sogno fatto a Mantova (quella “maison de l’immortalité” dove le fanciulle invitano a entrare). Ma queste pareti sono un sogno. Sono un miraggio. Quel paese che la finitudine circoscrive dinanzi agli occhi della mente è un paese che è prima del paese, sta in una penombra che è ricordo, traccia di un sogno che non ha preso corpo, frammento di una visione che non sarà mai dispiegata.

E tuttavia la poesia resiste alla tentazione dell’oblio. La tentation de l’oubli è il titolo che raccoglie recenti conferenze di Bonnefoy su Baudelaire: un’esegesi del ricordo, del suo farsi lingua, tenerezza nella lingua, presenza nella lingua. Esegesi di tre poèmes dei Fiori del male: Le balcon, La servante au grand coeur, Je n’ai pas oublié, voisine de la ville. La poesia: pensare contro l’oblio. Anche Jabès, l’ultimo Jabès, aveva meditato sulla poesia come un pensare contro l’oblio.

Il ritmo più proprio della scrittura di Bonnefoy segue lo scorrere di un fiume, ama l’adagio e il largo. La lentezza è il dispiegarsi della cosa - del fiore? - verso la luce. Un dispiegarsi dall’ombra. Un salire verso l’invisibile inteso, appunto, come “délivrance du visible”. Una visione che non cancella le voci, né le ombre, né i silenzi, e neppure i passi, i lenti passi sulle pietre, i passi che vanno verso una barca vuota, bagnata dall’ultima luce del giorno.

Come la poesia, anche il racconto del viaggio per Bonnefoy ha a che fare con quel che non appare immediatamente, o che è nascosto, o chiuso nel profilo della lontananza. Ha a che fare con un invisibile che mentre è evocato, prende presenza, e voce, penetra lo sguardo e il pensiero. Così era accaduto per il racconto del viaggio in Grecia e in Italia affidato a un libro memorabile, L’arrière-pays, L’Entroterra (il paese, diremmo, che è di là dal nostro sguardo diretto, il paese che è oltre, laggiù nello sfondo, visibile e allo stesso tempo chiuso nella sua lontananza).

Con qualche osservazione su questo libro, scritto nell’estate del 1971 - libro davvero esemplare del cammino precedente e successivo del poeta - e ripubblicato di recente da Gallimard in una nuova bella edizione, vorrei concludere questa nota.

Ne L’arrière-pays è come se Bonnefoy, nel raccontare del suo viaggio in Grecia e in Italia, avesse voluto dare forma visibile a quello che Baudelaire chiamava “nostalgie du pays qu’on ignore”, nostalgia del paese ignoto. Perché dietro il paese che si dispiega agli occhi del viaggiatore, si disegna il profilo di un altro sconosciuto paese. In questo viaggio, che scruta architetture, sosta all’ombra di chiostri, osserva volti dipinti su tele, simmetrie di volumi, luci e ombre di facciate, profili di colline, alberi solitari, e medita intorno alla rinascimentale “dolce prospettiva”, in questa ricerca quel che davvero si continua a inseguire è un altro luogo, un altro paese, inesistente e tuttavia sognato, invisibile e che tuttavia si manifesta con apparizioni improvvise di scorci, di tracce, di allusioni. Nel viaggio, nell’osservazione assidua delle cose dipinte e naturali, quel che di fatto si cerca è una forma visibile che ci introduca alla conoscenza dell’esistenza umana, del suo segreto. Nel cammino, indicato dalla grande arte rinascimentale italiana, l’attenzione è rivolta a “non dimenticare il qui nell’altrove”, a non stemperare e smarrire il senso del vissuto proiettandolo laggiù, in un oltretempo.

In questo, e negli altri suoi libri, Bonnefoy racconta le vicissitudini di un’esperienza del vedere che non è disgiunta dall’esperienza dell’ascolto: osservare l’angolo scrostato di un affresco, o l’ombra cancellata, o l’albero in cima al poggio, significa disporsi all’ascolto di voci che vengono da lontano, di immagini che salgono dal buio dell’oblio e prendono forma, di frasi che vengono da libri letti, da classici amati, e tornano cercando di situarsi in un nuovo significato, in una nuova sorprendente luce. L’arrière-pays è un libro proustiano, certamente, ma ancorato in quella chiarezza che viene dalla frequentazione assidua della pittura di Piero, dell’architettura dell’Alberti e del Brunelleschi. L’iniziazione al dialogo interiore avuta dal poeta nel viaggio in Italia si racconta nel libro con scansioni, passaggi, visite, illuminazioni. Nella consapevolezza che il “luogo” che si cerca ha rifrazioni infinite, sta anzitutto dentro di noi, e ha il ritmo del ricordo, o anche del sogno. Il lettore, trascorrendo di pagina in pagina, s’accorge che la vera domanda posta dal poeta è come accedere alla bellezza non nella solitudine ma nella condivisione. Perché la bellezza dell’arte, e del paesaggio, è presenza comune, e in questo senso la sua protezione, la sua custodia è compito di tutti. Lo sguardo del poeta, il racconto della sua esperienza, è una forma, e un esempio, di custodia. Una custodia che non attenua certo la labilità del tempo, non ferma la rovina che il tempo comporta - dell’arte, del paesaggio, di noi stessi - ma permette di stare sulla terra sentendosi parte di un mondo che moltiplica, attraverso la bellezza, le presenze, le loro voci, la loro compagnia.

Questo testo è stato pubblicato ne I quaderni del Gallo Silvestre, Manni 2006.