Speciale

Alfabeto Pasolini. Manierismo

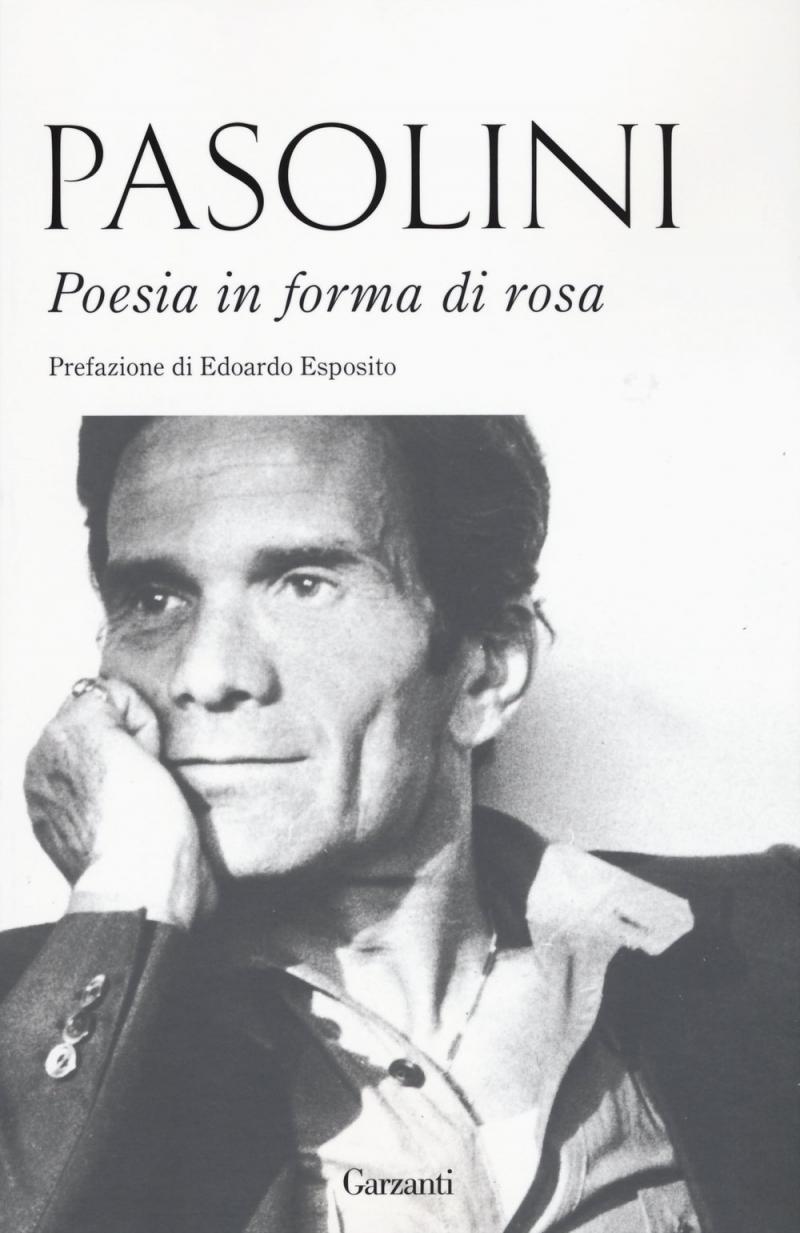

Lo ha scritto Agamben: il manierismo è il segno di una «maestria» da concepirsi non come «perfezione formale», ma quale «salvazione dell’imperfezione nella forma perfetta». Ed è una tesi, questa dell’autore di Homo sacer (1995), che particolarmente bene si attaglia a quel precipuo suo manierismo, intrinseco alle prove letterarie e cinematografiche licenziate all’incirca negli ultimi dieci anni di vita, del quale è Pasolini stesso a illustrarci la poetica in un componimento, Progetto di opere future, confluito in Poesia in forma di rosa, la raccolta di versi del 1964.

Quel testo ci racconta infatti di un poeta ormai convintosi ad assecondare un desiderio, in fondo, da sempre nutrito: il desiderio di pensare, di volta in volta, i propri lavori nuovi (e adesso anche di proporli al pubblico) alla stregua di tasselli chiamati, quando in armonia e quando in conflitto gli uni con gli altri, a tracciare tuttavia i contorni di un’unica «opera mostruosa», ottenuta grazie a «mescolanze di materie // inconciliabili» e a «magmi senza amalgama». Un’opera pronta sia a rivelarsi figlia di incessanti «ricerche / translinguistiche», sia a «deludere» le aspettative di quanti all’arte chiedano nulla più che esibita disciplina formale e impeccabile pudicizia espressiva. E, ancora, un’opera disposta a passare «attraverso i più orrendi / luoghi dell’estetismo, dell’isteria, / del rifacimento folle erudito». Sicché un’opera da bricoleur, e anzi un patchwork, in tutto simile a una «melassa // plurilinguistica» e, al contempo, a una «matassa monolitica».

Inevitabile dunque chiederselo: a quale intento culturale e, di riflesso, espressivo ubbidisce allora, nel manierista Pasolini, l’urgenza di tutelare l’imperfezione nella specifica forma del suo complessivo work in progress? Imperfezione che, nel caso in oggetto, anzitutto significa remore, da parte dell’autore, nel portare a compimento, ossia nel considerare in sé autonomo perché formalmente esatto, ogni suo testo. Viceversa richiesto di rimodulare o correggere o ripudiare i precedenti suoi lavori e, addirittura, di preannunciare i successivi, in ossequio a una visione delle singole realizzazioni artistiche quali esiti sempre conseguenziali e approdi solo provvisori di un ininterrotto processo creativo. A propria volta incline a percepirsi al pari di un’infaticabile requisitoria pubblica via via capace di assumere toni e, magari, significati imprevisti.

Ebbene, quell’assoluta necessità di salvaguardare un’imperfezione, così intesa, nella filigrana stessa delle proprie opere discende, in Pasolini, dalla volontà di presentare queste ultime come postulati di una più ampia proposta etico-civile, ancor prima che estetica, di cui spetti all’insieme di tali congegni espressivi definire nel tempo le coordinate culturali e che tocchi poi agli esegeti accogliere, rettificare o smentire del tutto o in parte. Come? Sforzandosi di tradurla nella forma stessa del loro vivere associato o, al contrario, impegnandosi a dimostrarla concettualmente incongrua. Quindi accettando, in un caso come nell’altro, di emendarne l’originaria imperfezione, dovuta al suo essere esclusiva verità potenziale, o con il realizzarla o con l’avversarla. Due modi opposti, ma ugualmente coerenti, di metterla in atto e, così, di cancellare un’altra imperfezione: quella dei testi, fisiologicamente aperti, in cui essa prende per l’appunto corpo e che possono dirsi davvero conclusi solo quando eseguiti da fruitori di fatto promossi al rango di coautori.

E torna questa volta alla mente un saggio, Vergogna della poesia, pubblicato da Fortini nel 1949, giacché da esso si evince una teoria dell’arte per certi aspetti analoga. Un invito, cioè, a pensare «l’opera poetica come una forma continuamente aperta, in attiva disgregazione, in corruzione, in progresso mortale e polisensa». E allora a concluderne che «il poeta non genera poeti, non genera chi ripeta all’infinito la sua eco, ma pone invece l’esigenza di un superamento di quella forma». Prepara e, a voler essere precisi, finanche esige «il passaggio dal formare al fare, dal poièin al prassein, dall’estetica all’etica e alla politica», fedele all’idea che la poesia debba essere non tanto «engagée» quanto «engageante».

Del resto, se Pasolini sceglie di scommettere, in ognuno dei propri testi, sulla reinterpretazione alterata e straniante di modelli espressivi i più disparati, così regalandoci autentici centoni, pur in anni che via via rendono anche a parer suo evidente la revoca di quel mandato di «intellettuale-legislatore» – per dirla con Bauman – in passato concesso primariamente allo scrittore e che rivelano la sostanziale indisponibilità della civiltà capitalistica a investire culturalmente su una letteratura non più percepita – per citare invece Barthes – quale «modello implicito dell’umano», è perché, viceversa, egli non smette né di reputare il poeta la somma coscienza critica di una società, né di ritenere le opere di costui i soli, veri recinti entro cui possa effettivamente trovare protezione uno spregiudicato discorso utopico.

Lo si deve, in definitiva, al fatto che, nelle sue raccolte di versi come nei suoi anti-romanzi, nelle sue pellicole cinematografiche come nei suoi esercizi pittorici o nei suoi saggi, l’attitudine al manierismo si svela pressoché indistinguibile da un’inclinazione alla gestualità, tali due propensioni vivendo sempre in simbiosi e, anzi, rovesciandosi sistematicamente l’una nell’altra, sino a risultare, in ultimo, un’unica strategia espressiva.

Pasolini si vuole cioè figlio della tradizione, si pensa geniale epigono di Dante o di Rimbaud, aspira a confermarsi, nelle proprie opere, degno erede delle maniere di questi o di altri maestri, appunto perché non dubita che la poesia in particolare ma, più in generale, la letteratura e l’arte tutta siano imprescindibili strumenti di decodifica e di trasformazione della realtà. È però altrettanto certo, Pasolini, che un simile ruolo i capisaldi del nostro patrimonio culturale possano assolverlo solo se riscoperti, rivisitati, attualizzati fuggendo qualsiasi premura monumentalizzante o istinto calligrafico. Solo se, ogni volta e in ogni tempo, gli autori e gli intellettuali si dimostrano solerti nel recuperare le lezioni formali del passato con l’obiettivo di sporcarle, di piegarle a logiche di messaggio inflessibilmente e generosamente in conflitto col presente.

E così, Pasolini corrompe, talora addirittura deturpa le sue stesse opere, persuaso che, immaginandole non quali organismi autosufficienti, ma alla stregua del corpo stesso di un poeta preoccupato di scontrarsi criticamente, e senza soluzione di continuità, col senso comune, esse possano poi offrirsi al pubblico solo accidentalmente come dispositivi estetici e invece, più autenticamente, al pari di irrinunciabili occasioni di spesso neglette verità. Quelle che – secondo una felice intuizione del già ricordato Fortini – un ostinato pedagogo e infaticabile performer s’impegna letteralmente a incarnare valorizzando le «incommensurabili possibilità stilistiche ed espressive del pastiche» al solo fine di pronunciarsi sul mondo «attraverso» le proprie opere, ancor prima e ancor meglio che in esse.

Il punto però è che, a ben guardare, l’ultimo Pasolini, quello degli anni Settanta, ci chiede di fruirne le performance senza rimuovere la loro natura scientemente ineffettuale o, detto altrimenti, la loro cifra ironica e autoironica. Non si dovrebbero infatti consultare gli Scritti corsari (1975), le Lettere luterane (1976) e le postume Descrizioni di descrizioni (1979), non si dovrebbero leggere Trasumanar e organizzar (1971) e La nuova gioventù (1975), La Divina Mimesis (1975) e il postumo Petrolio (1992), né ci si dovrebbe accostare alla Trilogia della vita (1971-1974), alle Mura di Sana’a (1971) e tantomeno al Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975), trascurando la battuta conclusiva della Medea (1969): «Niente è più possibile, ormai».

Insomma, proprio quel Pasolini che, non da oggi, si è inclini a ritenere un forse ineguagliabile maestro di impegno intellettuale, un quasi inimitabile modello di eroico scrittore in lotta con il Potere, dovremmo approcciarlo ricordandoci di come egli ormai giudicasse la letteratura un discorso socialmente estinto e la civiltà tutta a un passo dal baratro. Di come, cioè, ogni sua polemica culturale, ogni sua critica al sistema capitalistico, ogni sua denuncia dei misfatti imputabili alla classe politica italiana del dopoguerra volessero suonare, al contempo, quali autoreferenziali giochi letterari, in quanto sovreccitate confessioni di radicale impotenza. In virtù della quale autorizzarsi ancora, pur sapendolo del tutto illogico, ad azzardare un salto nell’utopia ormai però da percepirsi, giustappunto, come un tragicamente ludico balzo nel vuoto. Inutile, sì, ma nondimeno da compiere, coerentemente con l’assunto che, quando nessuna voce di dissenso pare più godere di sufficiente autorevolezza da rivelarsi realmente pericolosa per l’ordine costituito, e nessun interesse il dominio sembra quindi avere a tacitare i suoi contestatori, ciascuno di questi ultimi può allora prendersi intera la libertà di pronunciarlo, l’impossibile, e di pronunciarlo, inevitabilmente, con febbrili toni umoristici proprio perché calembour elaborato – per dirla con le parole di un componimento incluso in Trasumanar e organizzar – da «un nuovo tipo di buffone».

L’ultimo Pasolini, dunque, come un autore quasi obbligato a dilatare ulteriormente il suo già bulimico manierismo: a rendere cioè maniera persino quella vocazione gestuale ad esso correlata; persino il proprio profilo di intellettuale engagé. Vivendo ormai ogni sua abituale infrazione dei codici narrativi o poetici e, in pari misura, qualsivoglia sua aggressione allo stile, l’una e l’altra dichiaratamente ancora condotte «per ragioni pratiche», come modi, tuttavia, per guadagnare al «Falsetto» territori espressivi rimasti inesplorati e per ribaltare qualunque attitudine performativa, quindi ciascuna esaltazione dell’eteronomia dell’opera d’arte, in zelante tessitura di enciclopediche crestomazie sarcasticamente fini a se stesse. Sicché costrette, sempre, a ribadire l’imminenza dell’Apocalisse, ad ammettere la propria sterilità sociale e, però, anche a ricavare da quest’ultima la legittimazione del loro disperato estremismo diagnostico.

In altri termini – scegliendo tra due maschere che nei suoi testi più recenti, e in particolare nelle Lettere luterane, egli stesso afferma o lascia intendere di voler calzare –, l’ultimo Pasolini non tanto quale alter ego di un redivivo Socrate, ma quale controfigura di un risorto Swift tenacemente incline a concepire l’utopia come un derisorio, e autoderisorio, paradosso logico rispetto alle immarcescibili dinamiche del dominio capitalistico. O, se si preferisce, un Pasolini, il Pasolini degli anni Settanta, che ci invoglia a giudicare forse pure l’intera sua produzione precedente, ma senz’altro la debordante opera in fieri convulsamente stesa a partire, oltre che dai versi raccolti nella succitata Poesia in forma di rosa, anche da uno zibaldone, Alì dagli occhi azzurri (1965), ottenuto accostando testi e intertesti solo potenziali, al pari di un’occorrenza di quello «stile tardo» sondato da Adorno in uno studio, rimasto incompiuto, sull’ultimo Beethoven.

Di tale poetica, peculiare di un artista anagraficamente vecchio o che comunque si percepisca superato, il macrotesto costruito grossomodo in un decennio dall’autore di Petrolio (scoperta cartina al tornasole e probabile vetta di una simile maniera pasoliniana) ricalca infatti i principi fondamentali, almeno per come li ha descritti Lenzini. Anch’esso, cioè, innesca – o addirittura è – «un processo paradossale, un’operazione alchemica e intimamente dialettica» che accompagna «il formarsi della forma-frammento al di là della compiutezza»; si sostanzia di una «componente autoriflessiva e autocritica»; fonde «l’elemento messianico e quello apocalittico»; ambisce a «porre in modo stringente e ultimativo il tema dell’eredità».

E se a un altro poeta e intellettuale nel cui mondo espressivo si sono ugualmente riconosciuti i precipui tratti dello “stile tardo”, ossia – ancora una volta – a Fortini, quelli dell’ultimo Pasolini apparivano i testi di un moralista precipitato, per effetto del suo cattolicesimo di fondo, nel gorgo del nichilismo, ciò forse lo si deve proprio alla loro specifica cifra testamentaria. Al loro dimostrarsi sempre preoccupati di reperire interlocutori anche solo paradossali o futuri o ideali, salvo però dover ammettere di non poter realmente pensare di averne, desiderando essi annunciare, ciascuno con propri accenti, l’imminente fine dei tempi e volendo essi proporsi, tutti assieme, come l’epitaffio di ogni novecentesco progetto emancipatore.

Intento che, per l’appunto, non poteva piacere all’autore di Composita solvantur. Conscio infine anch’egli di dover recare testimonianza di una sconfitta storica, quella dell’utopia comunista, e tuttavia imperterrito, da non pentito uomo di parte, nel chiedere agli unici lettori del presente e del domani che effettivamente lo interessassero, gli individui – o per storia politica o per eredità culturale – della sua stessa parte, di non abiurarla la propria collettiva brama di emancipazione dalla barbarie, di non dilapidarla la propria comune memoria di lotte per l’equità sociale.

«Proteggete le nostre verità», che poi significa: continuate a crederci. Di non venir meno a quanto Fortini, un ventennio più tardi, ci avrebbe esortato a fare, Pasolini, alla viglia della morte, ci reputava da tempo incapaci.

Venti incontri, venti parole, venti biblioteche, venti oratori, venti podcast: cento anni di Pasolini. Un ciclo di incontri e di testi affidati a scrittori e esperti per attraversare l'immaginario pasoliniano, un progetto Doppiozero in collaborazione con Roma Culture.

L’incontro di martedì 13 febbraio sarà con Antonio Tricomi, presso la Biblioteca Pasolini di Roma alle ore 11. Qui il programma completo.