Speciale

Speciale Fellini / Amarcord, familismo e fascismo

In un primo tempo doveva chiamarsi Viva l’Italia, poi Il Borgo. Insomma, il riferimento era la provincia, lo Strapaese del romagnolo Longanesi e di Malaparte, negli anni del fascismo, corrispondenti a infanzia e adolescenza del regista. Invece, racconta Fellini, “un giorno, al ristorante, mentre scribacchiavo disegnini sul tavolino, è venuta fuori la parola Amarcord; ecco, mi sono detto, adesso verrà immediatamente identificata nel mi ricordo in dialetto romagnolo, mentre ciò che bisognava accuratamente evitare era una lettura in chiave autobiografica del film”.

Amarcord quasi fosse il nome di un liquore (Amaro Cora). L’intento è tornare a quell’epoca con “distacco e nostalgia, giudizio e complicità, rifiuto e adesione, tenerezza ed ironia, fastidio e strazio”. Amarcord (1973) viene dopo Roma (1972), un tentativo di fare i conti con la città in cui si è trasferito nel 1939 insieme alla madre, che era originaria di lì, e ai fratelli. Da lontano, Rimini diviene un mito; e se nei Vitelloni la cittadina romagnola è ricreata sul lungomare di Ostia, Amarcord, col suo décor anni Trenta precisato fin dai titoli di testa disegnati da John Alcorn, è reinventata nel Teatro 5 di Cinecittà, la vera casa-studio romana del regista.

Il titolo del film, disegnato da John Alcorn.

Gli anni Trenta sono per il fascismo, secondo la definizione di Renzo De Felice, gli “anni del consenso”: da un lato avviene “la riapparizione dell’Impero sui colli fatali di Roma”, come declama, roteando gli occhi, il romagnolo Mussolini dal balcone di piazza Venezia; dall’altro l’orgoglio italiano si incarna nel transatlantico Rex, che conquista il Nastro Azzurro, e nella Mille Miglia, che porta il mito futurista della velocità a sfilare per le strade d’Italia. La lezione è essere “giovani e antichissimi”, secondo l’educazione permanente impartita nelle aule del liceo classico, da poco riformato da Giovanni Gentile, e che prosegue tra stadi e palestre dove, sull’esempio di un simil-Starace, balilla e giovani italiane si gettano nel cerchio di fuoco. Fellini, col suo sodale Tonino Guerra, nato a Sant’Arcangelo e quindi “riminese di campagna”, osserva con lo sguardo del provinciale, attratto e diffidente, lo spettacolo della vita quotidiana che il fascismo allestisce, recitando a soggetto, giorno dopo giorno.

“La provincia di Amarcord è quella dove tutti siamo riconoscibili, autore in testa, nell’ignoranza che ci confondeva. Una grande ignoranza e una grande confusione [...] quello che mi interessa è la maniera, psicologica, emotiva, di essere fascisti: una sorta di blocco, di arresto alla fase dell’adolescenza [...]. Fascismo e adolescenza continuano ad essere in una certa misura stagioni storiche permanenti della nostra vita. L’adolescenza, della nostra vita individuale; il fascismo, di quella nazionale”. Sta qui la chiave del film e l’intuizione profonda di Fellini, che valeva allora e vale oggi, sul carattere degli Italiani. Insuperata antropologia della nazione, Amarcord, nell’avvolgente colonna sonora di Nino Rota che riprende motivi alla Cole Porter o le canzonette italiane dell’epoca, offre molto altro: il rapporto tra lingua e dialetto – vale a dire tra città e campagna – che diviene il rapporto tra le generazioni; la vita scandita dalle stagioni anche se si vive sempre in attesa di una sterminata estate; il microcosmo famigliare come luogo fondativo della società; la teatralità di ogni comportamento, pubblico e privato… e si potrebbe continuare.

Il leitmotiv è però la repressione sessuale originata dalla educazione cattolica, che si incarna nei due personaggi della Gradisca (Magali Noël, ma avrebbe dovuto essere Sandra Milo), ragazza non più giovanissima dalle forme prorompenti, che aspetta il grande amore ma che al tempo stesso si vorrebbe sistemare; e della Volpina (la romagnola Josiane Tanzilli), che rappresenta il sesso allo stato ferino, l’urgenza della carne, ed è quindi una dropout nell’Italia post-concordataria. Nell’aula scolastica, sopra la cattedra, è affissa la trimurti: Pio XII, Vittorio Emanuele III, Mussolini, ovvero Dio, patria, famiglia. A chi protesta viene somministrato l’olio di ricino. L’unico luogo extraterritoriale, il proseguimento della sala cinematografica dove si proietta Beau geste, riconoscibile per il magnifico primo piano di Gary Cooper, è il Grand Hotel. Qui finalmente il sesso è piacere senza peccato, qui i costumi diventano più disinvolti e le straniere del nord Europa si concedono senza problemi. Anzi, commenta uno dei fortunati giovanotti: “Mi ha dato la prova fondamentale. Mi ha concesso l’intimità posteriore”. È una fortuna di pochi. Il caso estremo e rivelatore è lo zio matto (un meraviglioso Ciccio Ingrassia) che sale su un albero e grida: “Voglio una donnaaa!!!”. Fellini ha cura di stemperare la nostalgia sempre in agguato mostrando la bruttezza dei più poveri, i matti, le mosche che rovinano il pranzo in campagna, l’impermeabilità delle classi sociali. Non c’è idillio ma poesia, di ascendenza leopardiana, quando il nonno si perde nella nebbia, oppure quando scende la neve e tutti tornano bambini; mentre è agrodolce il finale, col matrimonio della Gradisca con un ufficiale dei carabinieri, forse di Battipaglia, che conclude il film, come 8 ½, con una scena collettiva.

All’inizio del 1974 esce, nella collana dei “Saggi” Einaudi, Quattro film di Federico Fellini. Il libro raccoglie le sceneggiature di I Vitelloni, La Dolce Vita, 8 ½ e Giulietta degli spiriti ed è preceduto da un’introduzione di Italo Calvino, dal titolo Autobiografia di uno spettatore, che comincia così: “Ci sono stati anni in cui andavo al cinema quasi tutti i giorni e magari due volte al giorno, ed erano gli anni tra diciamo il Trentasei e la guerra, l’epoca insomma della mia adolescenza. Anni in cui il cinema è stato per me il mondo”. Per Calvino, come per Fellini, il cinema è quello di Hollywood e in parte quello francese del Fronte Popolare. Era un cinema di attori e di attrici e soprattutto “rispondeva a un bisogno di distanza, di dilatazione dei confini del reale”.

Lo scrittore ligure era nato nel 1923, aveva quindi tre anni in meno del regista romagnolo, così le esperienze generazionali sono comuni. Amarcord è uscito da pochi mesi e, sebbene la sceneggiatura non sia compresa nel volume, l’interesse di Calvino si sofferma soprattutto su quel film. Lo ha colpito intimamente. Arrivato a cinquant’anni trova un’occasione per fare i conti col proprio passato. Calvino fino a quel momento è stato un autore proiettato verso il futuro o verso il fantastico. Rari gli scritti autobiografici (L’entrata in guerra, La speculazione edilizia), nei quali, in ogni caso, l’ego resta nel complesso celato. I primi anni Settanta sono un periodo in cui il fascismo torna alla ribalta. Nelle elezioni politiche del 1972 il MSI ottiene un buon risultato, ma soprattutto rinasce una cultura e una gioventù di destra. Il fascismo, considerata un’esperienza storica archiviata, è un grande rimosso che torna alla luce. È in questo clima che Amarcord raggiunge le sale e Calvino scrive quelle pagine.

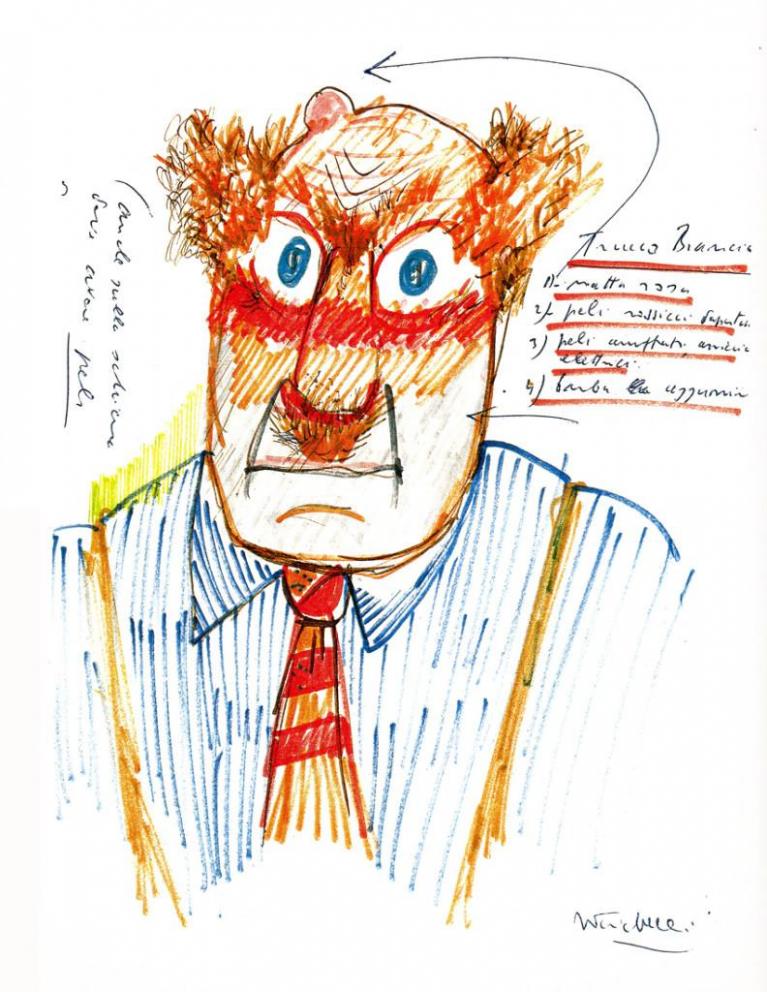

Disegno di Fellini per il trucco di Armando Brancia nel film.

Il rispecchiamento fra i due avviene nell’essere cresciuti negli anni del fascismo in città di provincia sul mare, anche se – avverte Calvino – la presenza del Casinò aboliva a Sanremo la “stagione morta”. Diversa è anche l’educazione: tradizionalmente cattolica per Fellini, rigorosamente laica per Calvino. Comune è la lettura del Corriere dei Piccoli e, più avanti, dei settimanali umoristici: il più sofisticato Bertoldo e il più sanguigno Marco Aurelio. Calvino insiste come sia il giornale umoristico, più che altre forme di cultura, a impregnare di sé il cinema di Fellini, con i suoi personaggi molto disegnati, e a far sì che il pubblico sia pronto ad accettare un cinema che “non si iscrive nei codici di nessuna cultura figurativa”, ma che semmai inventa una nuova forma di cultura che ha le sue origini, popolari e universali, oltreoceano tra cinema e fumetto. Le caricature felliniane – pensiamo alle funny faces dei soldati americani nella Roma del 1944 che Fellini schizzava con l’amico Rinaldo Geleng – hanno sempre il sapore della verità. Così Fellini affronta il fascismo in Amarcord e coglie perfettamente nel segno, a differenza di Bernardo Bertolucci nel Conformista (1970) – Calvino non lo nomina, ma l’allusione è chiara – dove “tutto ciò che riguarda il fascismo è regolarmente stonato [...] falso sul piano delle immagini”, stilizzate fino a perdere la verità d’invenzione che rivendicano.

Calvino termina il suo bellissimo saggio rovesciandone le premesse: “Fellini fa del cinema la sintomatologia dell’isterismo italiano, quel particolare isterismo familiare che prima di lui veniva rappresentato come un fenomeno soprattutto meridionale e che lui da quel luogo di mediazione geografica che è la sua Romagna ridefinisce in Amarcord come il vero elemento unificatore della vita italiana. Il cinema della distanza che aveva nutrito la nostra giovinezza è capovolto definitivamente nel cinema della vicinanza assoluta”. E così conclude: “il film di cui ci illudevamo di essere solo spettatori è la storia della nostra vita”.

Nota bibliofilmografica

Federico Fellini, Quattro film, Einaudi, Torino 1974; introduzione di Italo Calvino.

Federico Fellini, Fare un film, Einaudi, Torino 1983.

Il diario segreto di Amarcord (1974), documentario di Maurizio Mein e Liliana Betti.